超越镜头的盖伦·洛韦尔

作者:三联生活周刊(文 / 陆丁 和珊珊)

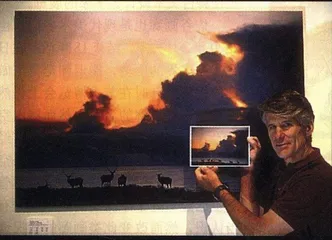

摄影展上展出的盖伦·洛韦尔摄影作品

盖伦·洛韦尔用他的镜头告诉人们南北极之美,以及南极与北极的区别

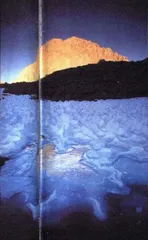

盖伦·洛韦尔作品:《山脚夏末的雪》

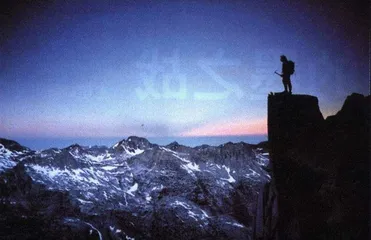

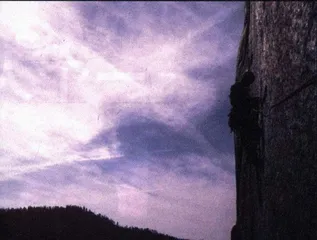

盖伦·洛韦尔是一个攀岩者而且像一个攀岩者那样去拍山

8月12日,在photo.net论坛上确认了盖伦·洛韦尔和巴巴拉·洛韦尔的死讯,他们乘坐的小型飞机今天早晨坠毁在飞往毕晓普机场的途中。

盖伦·洛韦尔生于1940年,一个大学教师和一个大提琴演奏家的产物。他不仅是1984年安塞尔·亚当斯奖的获得者,《国家地理》和《户外》的资深摄影师,18本书的作者或者坚定投入的环保主义者,而且也是顶级的攀岩爱好者。16岁开始第一次绳索攀岩,30岁之前,他就在优胜美地谷(Yosemite valley)和高岭(High Sierra)创造了超过100条的新的攀岩路线。事实上,他被《人物》杂志称为第一个登上珠穆朗玛峰的爱得蒙德·希拉里爵士和安塞尔·亚当斯的交汇点。

对于盖伦来说,攀岩不仅是一种摄影之外的爱好,摄影反而是从属于攀岩的东西。正因为这,他超过了同样以拍摄高岭风景著称的前辈安塞尔·亚当斯。卡尔·迫普,高岭俱乐部的执行负责人曾这样评价过盖伦和亚当斯的区别:“洛韦尔拍摄的高岭山峦是对人的一种挑战。而在安塞尔的作品中则有更多的疏离感。盖伦是一个攀岩者而且像一个攀岩者那样去拍山。当我看见他的照片的时候,我经常问自己,他到底是从哪儿找到这些地方的。”按照《国家地理》摄影指导肯特·柯伯斯坦的说法:“拍一张漂亮的照片是一回事,但他(盖伦)带回来的照片能够让你感受到那片土地,获得一种探险的感觉。”而在另外一篇评论中,盖伦被说成是“参与性的野地摄影的开拓者。在这种摄影中,摄影师超越了自然的被动观察者的地位而成为一个积极的参与者。他早期在攀岩/登山的经历中与拍摄主题之间的那种感情联系清晰地透过他最初的那些吸引公众的照片传达出来”。

盖伦·洛韦尔出版的摄影集

关于这一点,盖伦的说法略有不同:他认为自己只不过是继承了亚当斯的某种传统。在2001的一次访谈中,他提到:“从一开始,我就并不是只想从我的职业中获取什么东西。我想要的并不是一个摄影任务,把一个地方照成相片,通过《国家地理》的1000万读者让更多人看到这个地方。……如果你去看看亚当斯的作品,你就会发现你所看到的不仅仅是一张照片,通过这些照片在视觉上的力量,你看到的是在镜头透镜后面那个技艺超群的人,他竭尽全力要把自然保存下来,竭尽全力要把他的摄影技术教导给其他的摄影师。而正是这一点给予他的作品一种可以和作品本身的完美相提并论的力量。”

和亚当斯不同的是,盖伦和其他摄影师的关系,远远超出了照片,超出了只能通过照片推测出来的“镜头后面的那个人”。戈顿·威尔特西,另外一个为《国家地理》拍照的摄影师这样回忆盖伦:“如果不是盖伦·洛韦尔,我不会成为一个为《国家地理》拍摄照片的自由摄影师。”戈顿第一次遇到盖伦的时候,还是一个面对岩石有点心惊胆战的高中生。当时他和一个朋友正准备爬395号公路旁边的一个小峭壁。这时候突然在峭壁下面停下来一辆白色的雪佛莱旅行车,从车里冲出来一个人,挥着尼康相机,然后,“在我明白过来之前,我就有了一个新的朋友”。那是1969年,当时洛韦尔作为攀岩爱好者已经大大有名。这种事情并不只发生在一个人身上。桑姆·霍根,另外一个写过十几本书的作家这么回忆他和盖伦的甜蜜关系。那已经是90年代了,因为公司经营困难外加女友离去而极度郁闷的霍根正在翻看报纸上的分类广告,这时,一个本已经取消了的波斯瓦纳旅行计划的负责人又打来了电话:“你有相机吗?”

接着是一个解释:“旅行的目的地没有改变。但现在是盖伦·洛韦尔摄影工作计划的一部分了。你知道盖伦·洛韦尔是谁吧。”接下来霍根描述了自己的过激反应,“我在为旅行做准备的时候给自己订了一个约:盖伦去哪儿,我就去哪儿。我想知道他是怎么拍出那么牛的照片的。我不想给自己找麻烦,但是我想看他工作,在最近的距离。……我甚至在自己笔记本上把它写了下来‘盖伦去哪儿,我就去哪儿’。然后,为了加深印象又把这句话大声朗诵了几遍。”

此后的几年,霍根以一种无比的毅力实现了自己的约定。—因为这确实需要某种毅力。盖伦在野外的活力令人难以置信。有一次他甚至爬到树上去追猴子,当然一个原因据说是为了看看在那个位置能拍到什么好东西。不过,最重要的原因则是为了“好玩和运动一下”。

“这就是盖伦。”戈顿在他的纪念文章中这么写道。对于和其他人,不仅仅是摄影师,知识和热情,他从不厌倦。

(图片均为本刊资料)

胶片上的眼睛

和姗姗

如果为盖伦·洛韦尔办一个名为“盖伦·洛韦尔眼中的世界”的摄影展,他一定不干。他会这么纠正你:照片上的东西并不是我的眼睛看到的,而是我的胶片感知到的。在盖伦·洛韦尔三十多年的摄影生涯中,他一直面对一个挑战:照片从来就无法完全地表现眼睛所看到的一切。可是有的时候,照片的记录却是更有力的表现。

1968年,盖伦·洛韦尔购买了他的第一部尼康,此后一直是这个专业品牌的忠实用户,用盖伦·洛韦尔自己的话来说,因为它很可靠。他通常的配备是F100和N80的机身外加80~400毫米的减震镜头,而80~200毫米f/2.8的镜头被他称为是“最有用的”。只有在拍摄极端专业的照片时,才会用到400毫米f/2.8和500毫米f/4这样的镜头。如果你猜想盖伦·洛韦尔像许多风景摄影师一样用那些大底片的“巨型”器材的话,你一定忘了,他还需要在洛基山的峭壁上攀登。因此,他用的是尼康35毫米的设备。也许关键的部分跟相机并没有太大的关系……

看盖伦·洛韦尔的作品,会想到亨利·卢梭,同样都有一种色彩的震撼。在画面上不会有一个格外突出的点垄断了你的视线,使你无暇他顾。焦点可以在整个画面移动,带着金色丝絮的云彩,被灰雾笼罩的山岭,夕阳里野花,都以一种生动的色彩引你关注。也会想到莫奈,这位印象派的大师与盖伦·洛韦尔一样,毕生都在捕捉光影的变化。实际上,所有东西都是没有颜色的,我们的眼睛之所以能够看到缤纷的色彩,是因为这些物体把光线反射或者透射到大脑中感觉颜色的那部分区域。在认识到这个简单的物理事实后,盖伦·洛韦尔的摄影事业有了一次质的飞跃。一个好的摄影作品并不是在记录某个“物体”,而是记录不同光线下物体的不同状态。但是认识到这点并不足够,一个摄影师还必须知道,眼睛看到的颜色与胶片曝光时记录下来的颜色是不同的。人类是通过各个颜色之间的关系来辨认颜色的,在很多时候,颜色的作用是识别。而对于胶片来说,它只是对不同波长的光做出相应的化学反应,从而产生了颜色。这种“色差”最开始很让盖伦·洛韦尔头疼,因为他很难让照片反映出他自己看到的效果,可是后来他发现利用“色差”反而可以做出创造性的视觉效果。在一张照片里,蓝天上一朵形状怪异的金色云彩飘在裂开的黑色岩石上,颜色的对比加上抽象的形状好像某种神秘主义的象征,这是盖伦最喜欢的作品之一。可是在拍摄的时候,无论是云彩还是石块在盖伦的眼里都是白色的。这就是光的小魔术。

另外一个例子也能说明问题。大多数摄影师都会习惯性地认为,冬季的风景最多只能用深色的树桩、枝条和白雪拍出刻板的照片。但对于盖伦·洛韦尔来说,冬天和高海拔的风景为色彩所提供的机会和其他场合一样丰富。在这种场合,别的摄影师可能干脆放弃色彩来拍摄一个黑白照片。或者,按照盖·哈伯德的说法,“在别的摄影师眼中,同样的色彩可能变会得喑哑黯然”。