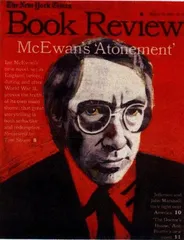

畅销书与排行榜:《偿还》

作者:三联生活周刊(文 / 武夫)

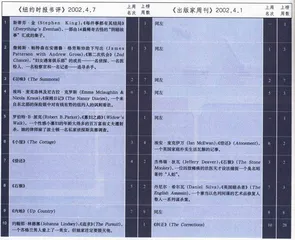

美国小说作品排行榜

本期我们要介绍的是英国作家埃安·麦克伊万的《偿还》。在当代英语作家及作品中,英国作家介绍较少,其实埃安·麦克伊万作品相当多,而且他的上一部长篇《阿姆斯特丹》曾获1998年的布克奖。

该书开始时是一幅田园生活的美好景象。时值1935年的盛夏,在塔利斯一家的乡村别墅中,英格兰清晨的阳光呈平行四边形投到地板上。全家人都在忙忙碌碌地准备迎接长子列昂的归来。这件事对他那位正在上演她的新“剧作”的小妹布莱奥妮来说,可是个天大的好消息;而对布莱奥妮的姐姐塞西莉娅可不算什么好新闻。塞西莉娅就要面对她童年的朋友罗比,她在剑桥时曾故意对他长期不理不睬,其实心中却暗恋着他。到此为止,似乎该书还与“偿还”没什么关系。

不过,一场人们所熟悉的骚动不安正在开始像尘埃般地逐渐笼罩并落满了这部小说。当时距第二次世界大战爆发还有4年,但对舒适惬意的家庭生活而论却有些局促了。先是列昂的朋友保尔·马歇尔的到来;这个不讨人喜欢的人目光在塔利斯家的女孩子身上逗留的时间太长了。随后又是布莱奥妮的一桩小事——也许不算小吧,他年仅13岁,已经站在了青春期的门口,时时都有一种难耐的自我表现的本能及富有魅力的情绪在流露。例如,她丢了一件最心爱的衣裙,她想到的是:“布莱奥妮知道,当时她最理智的选择是离家出走,住在矮树下,靠吃草莓过活,跟谁也不说话,直到在冬天的一个清晨,由一个大胡子的看林人发现她蜷曲在一株巨橡的根部——一个死去的漂亮女孩。”

这种异想天开没什么坏处,而作者恰恰擅长窥视儿童的想象力,不但在他为儿童写的《做白日梦的人》(The Daydreamer)中得以尽情发挥,即使在为大人写的小说中,也时时留心那种创造性和毁灭性冲动之间的紧密结合。当布莱奥妮那个剧本的计划出轨之后,她那种编剧的本能就去寻划新的宣泄口,结果在瞥见罗比和塞西莉娅的亲密关系中找到了造谣生事的发端。那一夜尚未过去,这小女孩就编造出了谎话与罪行,而在这部新剧中,她这名主角扮演的就是别人心目中的坏蛋。天真之花可见一斑。

当晚的故事细节我们还是暂不泄露为好,何况那也只是全书情节的一半:其余的涟漪、反应和修补则慢慢展开。当数年之后情节重新开始之时,罗比已在法国躲避德国人的子弹,塞西莉娅在祈祷他平安返回英国,而布莱奥妮则成了伦敦一家医院的护士,忙着救治伤员。

后来,读者在英国军队撤向敦刻尔克的不光彩的漫长队列中看到了罗比。他边行军边瞌睡,他那昏昏沉沉的意识觉察到路边的一系列细节:尸体、弹坑、一家鞋铺,虫子嗡嗡叫,还有更令人心惊的德国战斗机飞近的轰鸣。“铺开的战火以每小时200英里的速度沿公路向前延伸前进,炮弹击中金属和玻璃的响声不绝于耳。坐在几乎不动的车辆中的人都麻木了。司机只是从风档中观察外面的景色。他们都停留在几秒钟之前的所在之处。”

随后人们读到了布莱奥妮对结局的展望:她在伦敦照顾着伤病员,竭力救护着他们皮开肉绽的肌肤。她是想以此来偿还她儿时的恶作剧。这种偿还对作者来说是在点题,对布莱奥妮却是一种象征,不然的话,她完全不必干护士这种脏活;因为她夜晚在写小说,设想“表现和她本人的头脑同样活跃的别人的头脑,而且一想到别人的头脑也这么活跃就要苦苦争斗一番”,那本身亦可是一种绝好的偿还方式。

孩童时代即使有些过失原不足为奇,主人公却何以要如此郑重其事地偿还呢?原来,这恰恰是作者的深意所在。

首先,英国人所赞赏的那种恬静的田园生活,实际上是被以战争为代表的社会剧烈变革所摧毁的。但那场反法西斯战争确实洗涤了英国人的心灵,振奋了他们沉靡的精神。而这一点恰恰是一代英国小说家记忆犹新的,因此,他们总喜欢在自己的作品中曲折隐晦地加以反映。就以本书作者埃安·麦克伊万而论,这也是他第二次这样做了。

其次是揭示一种人所不知的自我厌恶情绪——这在英国小说中,尤其是男性青年作家的作品中,是相当普遍的。他们喜欢暴露最深处的疮疤。在这些作家后来的发展中,有些人在某一点上有所变化,但有些人从未得以摆脱,有些人甚至不想摆脱。就麦克伊万来说,他的不同之处在于他的字里行间中总有一种道德上的压力,他更喜欢用他的雷达去探测他人而不是自己的精神状态。他的移情作用似乎源自他早年的自我专注。而他的解脱方式恰恰就是偿还。

许多作家都能够描写纠缠的感情,但只有最好的作家才能跳出来,站在一边冷眼旁观这种纠缠。麦克伊万就能做到。他的特点在于描述螺旋上升的场面,其中的事件挣脱控制,先前还只是逐渐的,后来便狂放之极,直搅得他笔下的主人公昏头昏脑地作出错误的预测,只是在事后才回味出其中的毛病。麦克伊万在处理人类暴力的规律、根源和反响上,堪称世界级专家。