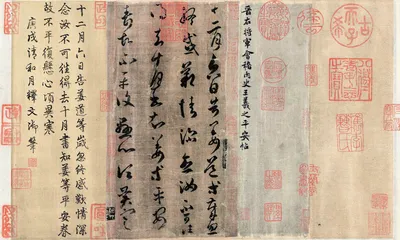

王羲之《草书平安帖》

作者:曾焱(文 / 曾焱)

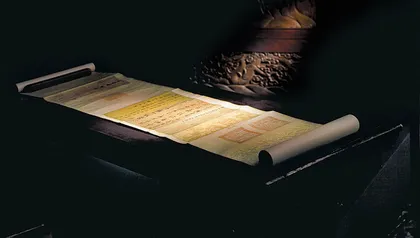

( 高古摹本王羲之 《草书平安帖》 )

( 高古摹本王羲之 《草书平安帖》 )

2010年10月,中国嘉德拍卖公司宣布将在秋拍中推出一件民间留藏多年的高古摹本王羲之《草书平安帖》,关于它的摹刻年代,很快便有了各种研究和推断。中国书画鉴藏大家徐邦达26年前鉴定为南宋临本,北京故宫博物院古书画部副主任金运昌现在推断它或是北宋临本。也有人在网上匿名发帖,声称是明摹,金运昌在接受本刊记者采访时给予了详尽反驳。

两件《平安帖》

对中国书法的书信命名,往往都是从文中取字,选取的字句不同,便有可能出现一帖数名的情况。北京故宫博物院古书画部副主任金运昌告诉本刊,《草书平安帖》在书法史上有过三个名字:在北宋《绛帖》和南宋《澄清堂贴》刻本里,出现的都是《告姜道帖》,取自信中第一行“告姜道”三字。该帖还有一个别名,叫《十二月六日帖》,也是书信起首。“平安”两字,出现在书信中段的第三行末,金运昌说,一般帖名不会往后面取,应往前取,可能是“平安”两个字吉祥,所以被人破例拿出来做了帖名。最早在北宋《宣和书谱》里,该帖即著录为《平安帖》。金运昌介绍:“《宣和书谱》记载御府所藏243件王羲之法书,分草书和行书,各有一件《平安帖》。行书部分收入的《平安帖》,摹本现在台北‘故宫’收藏,三帖合一为《平安·何如·奉橘帖》。两件《平安帖》,是两封内容不一样的信,没有人混淆,在学术界是非常清楚的。”

澄清堂刻本《告姜道帖》有9行75字。中国嘉德拍卖公司即将推出的《草书平安帖》共4行41字,专家推断应当是佚失了后5行的一个半截摹本。金运昌说,由于它是墨迹,价值非刻帖可比,文徵明当年得到后,仍然十分珍重地将其刻入了自己“主编”,儿子文彭、文嘉摹勒的《停云馆帖》。作为明代顶级刻帖之一,《停云馆帖》的内容、摹勒都极精审,帖一出即已风行。后来帖石由长洲文氏先后转归寒山赵氏、武进刘氏、常熟钱氏、镇洋毕氏、桐乡冯氏等,都曾大量传拓行世,对明清两代书坛产生过深远的影响。到晚明,董其昌刻《戏鸿堂帖》,据澄清堂本摹勒了《告姜道帖》。稍后的陈瓛也以同法刻《玉烟堂帖》。这两部刻帖影响广大,客观上更增加了《平安帖》的普及程度。清乾隆帝得到《平安帖》后,将其著录于《石渠宝笈》,题赞“可亚《时晴帖》”。

由目前绢本上存留的题跋、著录和鉴藏印章提供的考据线索,可以看到这件高古摹本有一条非常清晰的流传路径:在元代被鉴定大家柯九思收藏,在绢本左右及宋绫隔水的骑缝上盖有他多方收藏印。此后这件作品入明初收藏家李锦之手,之后为文徵明所得,后此帖归文徵明长子文彭所有,万历年间流入北京,被王世懋、孙鑛等发现。明末藏于安徽歙县收藏家吴家凤处。清初分别藏于曹溶、李宗孔及梁清标家,之后被收入内府,经乾隆二次题识并著录于《石渠宝笈·续编》。从清内府流出后,下落不再如此明晰。据嘉德的副总裁兼中国书画部总经理胡妍妍说,《草书平安帖》在最后这任藏家的家中留存至今已有80多年,但期间不排除“文革”时可能曾为抄家物资短暂流出过,因为徐邦达1984年在《古书画伪讹考辨》一书中说他1979年在北京市文物管理委员会观过此帖。胡妍妍也对本刊说起,十几年前她曾听文物行业前辈秦功先生聊天时提到过,说是私人手里有件王羲之的作品,要是出来可了不得。金运昌说:“很多民国时期的名人大户,像袁励准家、袁世凯家,‘文革’中都出来过一批东西,这是大家都知道的。《草书平安帖》的藏家比较低调,只是文物界有所耳闻。徐先生的书实际上是一本考察报告,非常重要。徐先生这辈人眼力好,因为他们阅历深厚,而且赶上了社会财富再分配的大动荡时期,好东西都到市面上来了:年轻的时候碰上清宫文物外流,从前看不到的皇宫的东西都出来了。清朝的大官僚破产,好多东西到了资本家手里,解放后经过查抄和捐献,很多好东西回到故宫,他都过了目。”

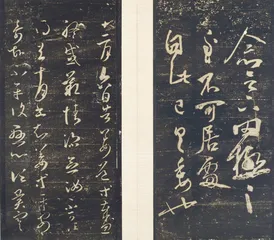

( 《澄清堂帖》刻本中的《告姜道帖》,清人翻刻本 )

( 《澄清堂帖》刻本中的《告姜道帖》,清人翻刻本 )

当年徐邦达在《古书画伪讹考辨》书中写下了自己对这件《草书平安帖》的几点鉴定,认为是南宋临本,其“绢地与前宋花绫隔水是一时物”,“书画印”和柯九思印“均古,应非伪物”,“文徵明、王榖祥、彭年、胡汝嘉诸跋和文氏以来鉴藏印记则都真”。但徐邦达也指出,此帖“书写系临写带勾描,墨浓笔滞,点画有失误处”,“后黄绢隔水(非绫,与前隔水不对称)及贉尾纸上宣和内府诸玺则尽伪,绢、纸亦非宋内府物”,“前隔水上的标题,文徵明认为是南宋高宗赵构书,亦非”等。

胡妍妍告诉本刊,她观察到绢本的前后两边都有割裁不齐的痕迹。古书画真迹被后人割裂分散是改头换面以求分售谋利的常用手法,其中一个比较著名的例子是传为周文矩画的《宫中图》粉本长卷,被割成5段,分别藏于美国、英国、比利时、意大利的博物馆和私人手中。《停云馆帖》第4卷收入的《平安帖》也只有4行,和现在刚露面的绢本尺寸大小相同,说明后边5行在文徵明收藏之前可能已经散失,但去向不清楚。

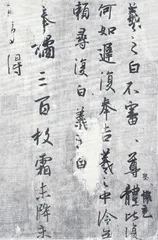

( 《平安·何如·奉橘帖》,藏台北“故宫” )

( 《平安·何如·奉橘帖》,藏台北“故宫” )

唐拓宋摹

文徵明跋中说:“右军书多写绢地。”但在存世的古摹王帖中,像《草书平安帖》这样的绢本却是非常少见的。网上有人以此为据,质疑它的年代不够宋。金运昌向本刊解释说,从学术意义上讲,做拷贝本当然取纸质,因为纸透明性好,薄麻纸,特别是经过烫蜡处理过的“硬黄纸”可以毫发毕现,便于进行精确勾摹。唐朝宫廷里面的拓本都是这么来的,“唐时据说是在房间的墙上对着阳光开一个小窗口,然后把原帖和蜡纸放上去,底下是真迹,上面是很薄的蜡纸,所以‘响拓’实际上是‘向拓’,是通假字,‘向’就是窗户。存世最高级的拓本都是‘响拓’。绢素的透明度很差,不适合做精确的拓本,只适合临写。《草书平安帖》是临了以后再加以修描。为什么这样做呢?不客气地说,实际上这是古人作伪,绢比纸要贵,用了比较珍贵的材料,好使人相信这是晋人真迹。湖南省博物馆收藏的一件《兰亭序》,也是黄绢本”。但他认为,不管当年的摹制动机如何,其传承右军书道的功能,对今人来说都是一样的,并不贬损《平安帖》的价值。

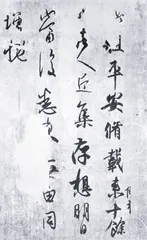

( 《平安帖》,藏台北“故宫” )

( 《平安帖》,藏台北“故宫” )

“徐先生说这件《草书平安帖》是临本,有修描的痕迹,这个意见我完全赞成。如果分一二三等,实际上这就是二等摹本。但我们现在讨论的是年代,即使是二级摹本,能够到宋,都是国家一级文物。三级摹本够宋,也是国家一级文物。大英图书馆收藏的敦煌石室本《旃罽胡桃帖》也是一件临本。《草书平安帖》这样的东西,搁到地方博物馆绝对是镇馆之宝。”金运昌说,“唐拓宋摹”,拓和摹其实是一个意思,都指高古摹本,但有时候“拓”特指“双钩响拓”——唐代临拓是先钩一个轮廓线,再填,叫“双钩填廓”,摹就不一定,可以把原帖放在底下,在上面影写。金运昌指出,唐、宋摹本的鉴别其实比较模糊,有些纸质的能分清楚,比如竹纸的是宋以后,因为竹纸自宋才有,如果用麻或用绢,就较难分清唐宋,唐人的“双钩响拓”,宋人也可以做得出来。

关于元代柯九思印的真伪,金运昌是这么向本刊解读的:“徐邦达先生认为是古旧印,我觉得应该尊重前辈的看法。有人提出此印的笔画和其他所见柯九思印有差异等,这很难说清楚。鉴藏印章有时候不是只有一个,也可能会在装裱时走样,或者脱落了以后有人描补,关键要看是不是那个时代的。另外在我看来,对于柯九思印的断代并不是太重要。如果没有柯九思的印,就是文徵明伪造的?不能这么说,因为它的绢地和前面的隔水都是宋织物,这确定无疑。”金运昌说,专家在辨伪的时候,有时候也需要进行逻辑推断。他个人不太理解的一点是,文徵明在跋里说《平安帖》上所钤“书画印”来自王诜,徐邦达先生也认同是古旧印,并非后来加上去的,但他却没有认可是王诜之印。王诜是宋英宗的驸马,和苏东坡、米芾都交好,一帮名流文人常在他府中雅集,在北宋时期的书画玩家里面,他的排名也仅次于徽宗皇帝赵佶。古书上常有关于王诜赝造名家书画的记载,米芾就在《书史》中写,每次他到京城,王诜都要请他去府中做客,然后把自己收藏的名帖真迹拿出来,央请他临写。“我个人觉得文徵明很明确地说图章是王诜的,如果找不到有力的反证,这就应该是北宋的东西,至少不晚于王诜生活的年代。”金运昌据此得到的一种推断是:我们面前这件《平安帖》,极有可能就诞生于那个时期,或者竟就是王诜府上的出产——高手临摹,精工裱褙。到了“南宋中晚期”或更晚一些时候,它又被人拆去原来的花绫后隔水和贉尾纸,配上钤有伪宣和内府诸玺的黄绢后隔水及贉尾纸,又在本幅钤上绍兴伪玺。这样,一件王驸马的鉴藏品就提升为宣和、绍兴两代帝王的御府珍玩了。

( 王羲之《草书平安帖》摹本 )

( 王羲之《草书平安帖》摹本 )

高古摹本和收藏

前两年香港佳士得也拍卖过一件称为唐摹王羲之的《妹至帖》,是从日本回流的藏品,仅2行17字,预展时便很轰动,但最终还是流拍了。金运昌的看法是,《妹至帖》惜在没有任何“帮手”,也就是对于古代书画鉴定非常重要的题跋、印章和著录。“那个帖看着很好,绝对是旧东西,但没有任何款识、题跋与鉴藏印记,也未见著录与其他背景材料。究竟是什么人摹的,没有‘帮手’就说不清楚,没有人敢要。藏家会想,要是花2000万元买了一件日本人的摹本怎么办?日本一些古代书家,像小野道风,写王字就写得很好。”

王羲之法书的唐宋摹本现大多藏于国家级大博物馆中,而且少有对公众展出。金运昌说,传世临摹本按照品质高低大致可分三个档次:极品有辽宁省博物馆藏《姨母帖》、《初月帖》,日本宫内厅藏《丧乱·二谢·得示帖》,日本前田育德会藏《频有哀祸·孔侍中帖》,台北“故宫”藏《平安·何如·奉橘帖》等,皆属“大开门”无异议的唐摹精品,形神兼备,仅“下真迹一等”。上品包括台北“故宫”藏《快雪时晴帖》、《远宦帖》,天津博物馆藏《寒切帖》、《干呕帖》,上海博物馆藏《上虞帖》等,时代在唐宋之间,勾摹技术较之上述“极品”略逊一筹,但摹写认真,忠实原作。其他几件,如台北“故宫”藏《大道帖》,北京故宫藏《雨后帖》等,评其“多出宋人之手,临写以意为之,原作形貌保存甚少,仅可作为研究王字流传的重要参考资料而已”。徐邦达当年在书中评价《草书平安帖》,“勾摹水平,大略相等于今见之《上虞》、《干呕》二帖”。

目前网上对于《草书平安帖》的不具名的争议,不管是对墨迹的精细与否、印章的真假与否,还是对历史上该帖最重要的收藏者文徵明有无可能造假的质疑,其实都集中在一个断宋还是断明的敏感问题上。在古代书画鉴定的断代上,宋元和明清是两个有着本质区分的阶段,也带来收藏价值上的截然不同。

“任何宋、元的墨迹都是国家一级文物,明早期的就不一定了。我是这样理解:元代存在时间短,和南宋实际上差不多同期,人还是那些人,但到了明朝风气、风格一变,所以在古代书画鉴定中,明清和宋元鸿沟很大。明早期的风格还延续了一点宋代的特征,所以好多明早期的画被割掉款子冒充宋画,恐怕现在很多所谓‘无款宋画’都是明的。”金运昌说。

胡妍妍也告诉本刊,从艺术品市场的书画收藏角度,宋元是一个很难达到的阶段,“东西到了宋元,就不论名头了,哪怕是无名氏之作都很重要。明清书画要看名头,但不一定要求是其名作。而到近现代阶段,就要名人的有名之作才行”。据她介绍,如果是在10年前,私人藏家还无权购买《草书平安帖》这样的藏品。“2000年,嘉德在‘唐宋奇珍’专场中拍卖了宋高宗赵构真草二体书《嵇康养生论》卷。当时国家对宋元之前书画的拍卖有限制,规定只有国家机构或企业才能参与竞价,为定向拍卖。有个私人藏家太想要这件东西了,不管不顾地举到了全场最高价900万元,最后还是不能卖给他。举到第二高价的是上海博物馆,880万元,这件宋代真迹就由上博收藏了,2003年上海博物馆、北京故宫博物院、辽宁省博物馆联合举办‘晋唐宋元书画国宝展’,《养生论》也参加了展出。”胡妍妍回忆,“当年和《养生论》同场拍卖的还有一件怀素《食鱼帖》也非常珍贵,徐邦达先生定为唐摹本。那时很多买家还不理解高古摹本的珍贵价值,被价格吓回去了,竞价到1000万元就流拍了。有个藏家在场上没有举牌,流拍后他见到启功先生,启功先生对他说,这东西太好了,你要收藏就得收藏这样的。于是这个藏家找到嘉德,以场外成交的方式买走了《食鱼帖》。2009年内地艺术品市场首次创下单件亿元成交之后,嘉德受人委托试探地问过该藏家是否愿意出让《食鱼帖》,几天后他回复说完全不考虑。有这样眼光的人,已经不会轻易被钱打动了。”■ 停云馆帖草书草书平安帖平安文征明艺术王羲之徐邦达文化书画王羲之书法