弗兰克·克默德:从穷孩子到爵士

作者:三联生活周刊(文 / 小贝)

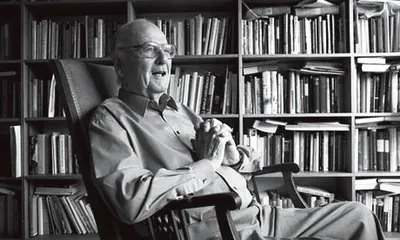

( 弗兰克·克默德 )

( 弗兰克·克默德 )

很多著名文学评论家去世后都有人继承他们的学术遗产:弗·雷·利维斯有很多忠实的追随者,保罗·德曼有他的耶鲁学派,克里斯托弗·里克斯有他的里克斯学派,弗兰克·克默德却孤身一人。这是因为没人能像他那样博学:他是莎士比亚专家,也研究过荷马、《贝奥武甫》、《圣经》和华莱士·史蒂文斯的诗歌。

克默德1919年出生于曼岛的道格拉斯,父亲是一位仓库管理员,母亲曾是一位侍者。他在获得奖学金之后,上了当地的高中,后考入利物浦大学,获得本科和硕士学位。后来他得到很多荣誉博士学位,但他年轻时并没有写完博士论文。也许是因为博士课程对他来说太狭窄了,或者是由于“二战”爆发,他没时间写了。他掌握了法语、意大利语和德语,也学会了希腊语和拉丁语。曾任教于伦敦大学学院、剑桥大学和哈佛大学、耶鲁大学、普林斯顿大学。1991年被封为爵士,是自燕卜荪以来首位被封为爵士的文学批评家。

上世纪60年代,他把罗兰·巴特的后结构主义理论和拉康的后弗洛伊德理论介绍到英国,改变了英国学术话语死气沉沉的面貌。英国的文学研究者开始搞起纯理论来,使用复杂、专业的术语,忽略作者的原意和他们的著作的内容。克默德则摆脱这一道路,回到了老式的向读者解释读者和他们的著作的任务。

克默德在20岁时出版了第一部著作,去年出版了最后一部关于福斯特的著作。

克默德说,他之所以选择做文学评论,是因为他做不了小说家、剧作家和诗人。他发现文学评论不需要很多创造力,很多评论都是学术流水线上生产出来的,通常都是衍生品,非常机械、难读。在他的职业生涯中,他致力于缩小学术精英和普通读者之间的鸿沟。

他长期给《伦敦书评》和《纽约书评》撰稿,帮助读者理解某一部作品运用的或所属的文学传统,以及它的独特性和细节。哈佛大学教授海伦·维内勒说,在文学界,“你要么正在读弗兰克爵士的一部新作,要么在读他评论过的一本书。他总是会出现”。他的评语很克制但是也很尖锐,不管评论的是菲利普·罗斯还是厄普代克的作品。他说厄普代克的《贝奇》系列小说表现了一位作家惊人的才华,但又认为它们是有问题的,就像是“用左手写的作品”。

1975年他出版了《论经典》一书。2001年他在讲座上又谈起“经典的美学”。他说:“拉伯雷的小说,莫里哀的戏剧,还有《圣经》里的《以斯帖记》,它们通过丰富多彩的措辞和情节引发愉悦。对游戏性的忽略是我们这个严肃的知识环境下的一种症状。在哈罗德·布鲁姆的《西方正典》里就没有游戏性的立足之处。但经典文本的愉悦有时也可能是不严肃甚至是粗俗的。”

他认为研究文学理论并不是浪费时间,“认真阅读英语作品的一个很大的好处是,你被迫去读很多别的东西。你也许对黑格尔了解得不是特别深入,但你要知道一些他的东西。或者霍布斯、亚里士多德,或者罗兰·巴特。我们某种意义上都是一知半解的人。但文明大部分依赖于一知半解”。

虽然他著述甚多,但他几乎总是抓住一个反复出现的他最关注的问题:人类需要通过讲故事来理解世界,但我们又倾向于在细节之中寻找意义(语言学的、象征性的,奇闻轶事),而这种倾向不关心甚至敌视故事。比如,他在最著名的著作《结尾的意义:虚构理论研究》中问道,为什么床头的钟发出的响声是“滴—滴”,我们的大脑却坚定地认为听到的是“滴—答”?他解释说,这是因为我们对开头、更对结尾上瘾。在钟表的“滴”和“答”之间,我们除了看到时间的流逝之外,还把滴和答之间的间隔看做需要我们去加以人格化的连续而又无序的时间,我们会为这个间隔填上一个具有意义的过程。“滴是一个卑微的起源,答是一则无力的启示。”

往大了说,这个间隔可以是一部有1000页的小说,它与将两个关联的声音中的后者称作答在本质上是相同的,不过更加机智、精巧而已。他认为,我们发明小说,也是为了给一个混乱、奔向灾难的世界带来意义和秩序。■ 读书文学穷孩子默德艺术弗兰克爵士