拆迁红利

作者:邢海洋(文 / 邢海洋)

正如当年的孙志刚案带来了《城市流浪乞讨人员收容遣送办法》的废除,成都的“暴力抗法”案也带来了《城市房屋拆迁管理条例》废止的契机。政府主导的大规模拆迁或因为找不到最后的一点依据而停止,对于全社会的福利,这又意味着什么?

关于欧美国家大规模建设的困难程度,哥伦比亚大学法学院房地产法教授迈克尔·赫勒在其《困局经济学》中给出了一些例子:自1978年航空业取消管制,乘客周转量翻了3倍,而美国仅新建了一座机场,这直接导致了飞机延误大规模发生,比如在纽约市,只要对飞机到港离港的通路加以优化,就能减少20%的空中延误。可2007年,管理当局刚公布了20多年来的首个重新规划计划,新航线途经地区的业主们就提起了诉讼。在这本书的后面章节,作者解释了空域权,即在私有土地上方一定高度内的“柱状空间”也属于私人领地,飞机飞过是要获得业主许可的。

我们的产权概念显然远没有美国的法律完备,不必担心机场因着陆或起飞路径变化而无法扩建,但印度式的分散产权的困境却是明显的,这个国土面积相当于我们1/3的国家只有一条全封闭的高速公路,高速公路里程只有我们的二百分之一,原因就在于它的土地私有和民主制。修建公路,事关沿途土地拥有者的利益,公路每向前推进一寸,都可能有不愿出让土地的人。高速公路比低等级公路对道路弯曲度要求高得多,一户挡在前面的人家就可能影响了整条路的修建,一个官司打上十余年很常见。印度出台一项政策,首先要举行听证会,倾听各方意见,但这个听证会往往需要很长时间才能开完,程序之繁琐,使得很多事关民众福利的大事不了了之。有人说,这就是民主税,是民主不得不付出的代价。但在美国,人口相当稀少,土地集中,谈判成本要少得多,也就是说美国人支付的民主税远少于他们的收益。而印度至今还不得不依赖它殖民时代留下来的铁路设施。

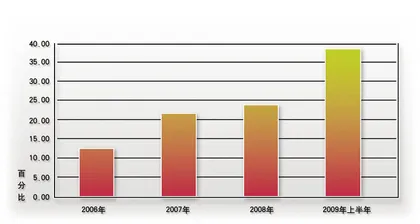

任何一种制度设计都有着自己的局限和优势。土地国有的背景使我们迅速成为全球制造业中心,顺畅的物流和基础设施是其中的基本要件。但即使如迈克尔·赫勒这样专门解决产权分散麻烦的专家也对私有产权的观念深信不疑:相对于产权分散的麻烦,“公地悲剧”给公众带来的伤害更大。《困局经济学》里就有这样的例子,中世纪莱茵河曾经是神圣罗马帝国治下的一条重要的欧洲贸易通道,商船支付一笔小额过路费,便可保证通行无阻。但到了13世纪,帝国实力走弱,德国的贵族们开始沿着莱茵河两岸修建城堡,非法征收过路费。“强盗贵族”们设立的收费亭越来越多,水运费高昂,运输者只有改走陆路了。财产公有,或者说没有明确的所有者,直接导致滥用和损毁。而更现实的困境,基因研究近年来发展突飞猛进,专利注册爆发,一项药物的上市往往需征询几十家专利持有者的许可,从而制约了一些救命药物的推出。但若废除专利私有,没了产权动力,谁还会研发?如果说中国改革30年释放出巨大的政策转型红利,则最大的红利仍是所有权下放的红利,至于再度整合,修了8万公里高速公路,只是公有制遗留下来的红利的余波罢了。

效率的角度,《城市拆迁管理条例》无疑是高效的,但公平的角度却是恶法,拆迁方和被拆方均为此付出生命的代价。没有了这个条例,我们的公路和铁路建设就会停滞?不妨再回到美国,看看这个私有权受到至高无上保护的地方市政建设,以及地方政府为提升当地竞争力而进行的城建规划的例子。

2005年美国拆迁史上曾出现过一个颇为著名的案例,美国联邦最高法院最终支持了新伦敦市的一项征地计划。该裁决的意义在于公共利益的外延在这里被扩展了。新伦敦市是新泽西州一座日趋衰败的小城市,为了重振地区经济,市政府对城市做出规划,涉及拆迁,当地一户居民不愿搬迁,打起官司。通常,事关公众利益的国家征用权多用于“公共使用”,即用于公路、公园或学校等公众用途的设施,严禁以盈利为目的的使用,但当时的美国联邦最高法院的确以5票对4票的多数把一个颇为模糊的“发展城市经济”概念与公共利益联系到了一起。当然,很多人认为这是一个危险的判例,公权由此为发端,开始侵犯私权。

而就形式上,“发展城市经济”和我们的大规模城市拆迁改造没有区别,都是为提升城市竞争力而由政府主导、私人开发的模式。不同的只是经过法院的层层辩论和审理,“公共利益”将会越辩越明,获得多数法官的认可。

废止拆迁条例,由法院而非政府来决定拆与不拆,多了程序,也多了正义。对拥有了世界第一高速公路里程的我们,多一层决策中的争辩已经是迫在眉睫。■ 红利拆迁