舞美设计:坚持中国的美学传统

作者:李伟 ( 2008年8月8日晚,四川地震灾区。北川受灾群众安置点,人们通过临时架设的电视机收看北京奥运会开幕式转播。

)

( 2008年8月8日晚,四川地震灾区。北川受灾群众安置点,人们通过临时架设的电视机收看北京奥运会开幕式转播。

)

事实上,直到8月2日彩排后,表演的剧本还在变。“夸父逐日”的环节被最终去掉。依照最初的设计,在“画轴”打开后,一名演员跑进场内,身体逐渐被钢索吊起,奔向空中的“太阳”。但导演们认为这个方案过于抽象难以理解。在《戏曲》环节中提线木偶取代了皮影戏、秦腔和京剧。韩立勋也在最后的时刻加紧改造戏台,拆掉上面的栏杆。

“最终能够呈现在我们面前的创意只有20%。”韩立勋说。他的手里拿着一本厚厚的开幕式场景图,10个小时前这本图册还不能带出办公室。“而实际内容储备足够支撑10场开幕式的表演。”韩立勋说。

数以万计的道具更让韩立勋伤透脑筋,小到蜡笔大到直径18米的“地球”都需定制。

开场节目是《击缶》,“缶”本是一种装酒的瓦罐,中国八音中的土类乐器,形状很像一个小缸或火钵。创意团队把缶设计成了一面类似鼓的乐器,长宽均为80厘米,高为70多厘米,中间蒙上皮革,边上安装LED(发光二极管),台面下设有开关。

对于“击缶”到底发出什么声音,创意团队也进行了多次实验。在研究敲击青铜、铁、陶罐、皮革发出的声响后,最终还是选择了最简单的类似于鼓的“闷响”。一方面在于,如果要发出敲击金属声或陶罐的声音,体量要做得更大;另一方面,在实际演出中,细腻质感的声音也会在“鸟巢”广阔的空间中失色。

“不过这个仿制的‘缶’也没有追求鼓声的宏伟,这是一种多少有点发闷的声音,更像远古的状态。”韩立勋说。

在成百上千条创意中,其中的两项创意具有最顽强的生命力,在多次严苛的筛选中存活了下来,令导演们始终无法割舍。其中一项是蔡国强提出的用烟火打出空中29个大脚印,另一项则是“活字模”。在最初创意中,“活字模”甚至和“画轴”具有同样的地位,是一个充塞全场、贯穿始终的文化符号。但这个创意却差点因为道具问题而放弃。

( 开幕式表演《梦想》章节,“宇航员”太空漫步的情景

)

( 开幕式表演《梦想》章节,“宇航员”太空漫步的情景

)

“活字模”是第一个与制作厂商签约研发生产的道具,前后共做出了20多种样品,试验了各种技术。“这是一个充满中国智慧的改造,即使力学工程师都认为是一个非常聪明的改造。”韩立勋说,“就像一杆两边各挂了10公斤重物的秤,只需要在一端加上3钱的力量就会迅速发生倾斜,达到四两拨千斤的效果。”

“鸟巢”的“碗缘”上安装了一圈500多米的轨道,一台轨道车负责推动最后的火炬手——李宁。韩立勋放弃了电子驱动的模式,这台轨道车由几十个人手工推动,他们在上面奔跑,李宁在下面飞舞。“表演中除了这个项目外,全部威亚(钢索)都由软件程序控制,但是最关键的时刻,只有人最可靠。”在上一届雅典奥运会中,由于提升装置发生了故障,几乎导致点火器内的燃料消耗殆尽而“哑火”,而北京奥运会的导演们吸取了这个教训,几十名轨道车的推动者在“鸟巢”顶端值守了一晚,“实际上‘鸟巢’是一个鞍行,人力推动上坡的速度就会慢于下坡的速度”,韩立勋说,这也导致了李宁移动度与背景画卷展开的速度形成轻微的错位。

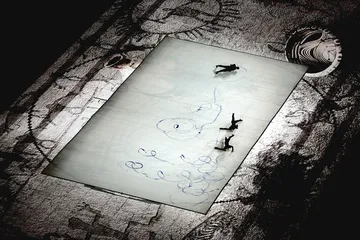

( 黑衣舞者在画卷上以柔美舞姿作画

)

( 黑衣舞者在画卷上以柔美舞姿作画

)

当然韩立勋最担心的是天气。当晚17点和23点,导演组两次接到气象局的10分钟后下雨的通知。“如果下雨的话,出于安全考虑,所有的高空表演可能都会取消。”韩立勋说。

三联生活周刊:“鸟巢”是一个特殊的建筑,在这里进行舞美设计,是否就是一个很大的挑战?

韩立勋:作为广场艺术的呈现空间,“鸟巢”是一个非常好的环境,它讲了一个美好的故事,而且有自己的建筑设计理念。“鸟巢”上方有棚顶,形成了一个天井,因此可以做很多吊顶,很自然实施威亚,所以我们这一次没有严格意义的舞台概念。

但是我们不能改动“鸟巢”的结构。它在设计时完全从观众和运动员的角度考虑,并没有考虑到开幕式怎样策划。好在它是一个新建筑,修建时候就在下方挖了一个深达40米的地仓。那时候还没有想好做什么用,但当时我们想,中国文化的呈现与墓穴有一定关系,很多文物都是从地下挖出来的。比如以此方式呈现兵马俑,那么从地下升起所形成时间和时空的概念就很有感染力。不过我们在后来的创作中装进去了一个“地球”,形成了主题歌的高潮部分。

此外,“鸟巢”的封闭空间也给我们带来了很大限制,尤其是火炬点火问题。在这一点上,比前几届要难很多。按照组委会的要求,全场至少要有70%的观众能看到火炬塔和点火过程,但是“鸟巢”是封闭的,而雅典和悉尼的主会场都有一端的敞开空间。所以我们最后只能选择在“鸟巢”的“碗缘”上竖立火炬塔,但那是受力最弱的地方,在技术上的要求非常苛刻。

那是在VIP席的左前方,我们故意把那个区域的灯光打得特别亮,观众看不清上面的情况。火炬塔是首钢制造的,运动员入场后,我们悄悄用装置将火炬塔顶起,这样大部分观众都没有注意到。

三联生活周刊:为什么将一幅展开的“画卷”当做开幕式舞美设计的核心元素?

韩立勋:我们现在处理的是一个大舞台的概念,是一个空间的概念。这个艺术空间的处理方式,包括地面升起、空中降下,以及两侧装置移动目的都是营造气氛。

“画轴”是很具有中国底蕴的文化符号,代表了中国的美学传统,“画轴”的展开可以让人浮想联翩。中国人欣赏画作叫做“读画”,是随着卷轴的展开一点一点地读,这是一个欣赏的过程,和西方的审美方式不同。西方人喜欢直接陈列给你看,一目了然。

西方的绘画讲究的是三维效果,而中国人很希望在一张纸上抒发自己的情怀,中国的绘画里没有透视,是两维的呈现方式。所以我们选择“画轴”,也是从这里面看到流淌的中国。

这种以小见大、“四两拨千斤”的方式是中国的传统美学方向。比如盆景,就在这么一个很小的盆里,能看到整个宇宙,心很大,物很小。所以,这种设计是在尊重中国美学方向基础上的展开,也是给整个开幕式定了一个主调。

三联生活周刊:“画轴”实现的困难在哪里?

韩立勋:画轴的长度是147米,宽度是36米,这么大面积的LED屏幕没有成熟的控制系统。这对设备公司提出了很高的要求。

三联生活周刊:所有开幕式的参与者从始至终一直在绘制一幅画作,这幅画的道具是如何准备的?

韩立勋:这张“纸”既要求有轻盈感,又要求有力量和柔韧性,经得起踩踏、拉扯和悬挂。我们试验了很多次,最终选择了一种航空材料,就是我们做飞机机翼的原料。我们把它削成1厘米厚的“纸片”,刚好保持了这种质感。这幅画的尺寸是11米×24米,画的就是一个理念——同一个世界,同一个梦想。

三联生活周刊:在哪些方面你觉得仍有遗憾?

韩立勋:其实很多放弃的创意让我特别留恋,比如《戏曲》一节中的戏楼。现在的戏楼就是个台子,上面是中国雕龙画凤的梁柱。

其实当时我们设计戏楼的时候融进了中国折子戏的理念。中国以前看戏是先看折子,要打开一个戏本。我构想的一个戏台进场的时候是一个“折子”在那里放着,然后这个折子打开,里面翻出了戏楼。比如戏本是《西厢记》,打开就是剪纸的戏楼,我认为非常有中国味道,就像立体贺年卡里面翻出圣诞树一样。

如果说反思的话,感觉表现形式略有陈旧,不那么时尚、前卫、另类。就像是几个老年人在给几个年轻人讲故事。■(文 / 李伟 实习记者:李凌达) 舞美设计设计公司艺术韩立