驯化:又名文明

作者:三联生活周刊(文 / 林鹤)

( 从入口处看这座“电影人”别墅还算有点葱茏绿意 )

( 从入口处看这座“电影人”别墅还算有点葱茏绿意 )

又是溽热的天气,恹恹中最容易对现状生出怀疑吧,一直这样孜孜地言说着“好”建筑,究竟我所谓的“好”,真是好么?近日忽有个学过设计门里隔壁行的朋友向我打问,怎么看着现代建筑永远不像古典建筑那么让她感动呢?这问话对我竟成了打击,因为她既学过“设计”,对当代艺术形象自是并不陌生,居然也如此消化不良,则广大路人看着现代主义的街景可不真就只能是在默默忍受!如果说:这是工业化大生产必备的丑陋,求大家为了它功能完备好歹忍了吧,这还罢了,若是硬逼着众人随同恭维无盐的美,如果不遁形到后现代多元化以丑为美的套话里去,岂非无耻——即便这般逃了进去,炎炎欺世也就够无耻!

然而我向来言说建筑总是真心的,也就是说,我已经被现代主义的审美规则驯化了。其实岂独建筑然,现代主义名下的任何一种艺术门类,谁个不是需经专门训练才能欣赏的!别再惦记着天是蓝的花是香的啦,等你的五官全部迷乱,离着艺术虽不中亦不远矣的好事儿就快到啦。比方说,做做印度建筑界的“十佳”青年怎么样?

拉胡尔·梅罗特拉被驯化的纪录好极了,先是从印度的顶级设计学院即艾哈迈达巴德建筑学院以金奖成绩毕业,然后去念了哈佛的硕士学位。毕业以后,他在波士顿实习过一年,随即回到印度,投在地方主义大师查尔斯·克里亚的门下又磨练了两年。1990年夏,梅罗特拉31岁,开办了自己的事务所Rahul Mehrotra Associates。

梅罗特拉在2002年底来中国参加过上海双年展,就在此前一年,他在印度马哈拉施特拉邦的阿里巴格刚刚做完了一件得意之作——“电影制作人之家”。那地方离孟买不远,气候干热,盖一座周末别墅并不容易讨巧,第一本能大概就是要赶紧找个阴凉地儿。

说梅罗特拉被完美驯化过,是因为他除了学得一身西方当代建筑设计的好本事以外,还学来了一个很算是当今建筑文化显学的爱好,对历史传统和文化遗产保护很感兴趣。从1992年起,他就一直在孟买的城市保护工作中牵涉颇深,与学界和官方的合作都很频繁。通过对历史遗产的保护研究,他更深刻地理解着城市不断发展扩张中的混乱状况,从中领会到的建筑肌理因此也比单纯学子丰富了许多。

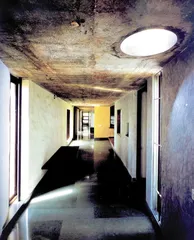

( 进了北门后看走廊的样子 )

( 进了北门后看走廊的样子 )

所以他的建筑就有点儿厚重的味道了。在阿里巴格盖房子的时候,他搬来一大堆本地的乱石块砌成个厚壳,一眼望去如同古代堡垒的遗存片断,更可以指望它阴凉得发出寒气来,算是既回应了气候又暗示了历史传统的一个构思。看见石墙的敦厚,也就会以为整个建筑都领着建筑师走了敦厚的一途,该不算是胡乱猜想吧。

既然是给电影人盖的别墅,它可不肯那么容易就被猜透。从建筑的最北端沿着一条走廊朝南直穿进去,是给了这房子一个清凉的开端,也应许着一段清凉的行走。大门口笔直的粗糙石墙上嵌着个混凝土的正方形窗洞,对应着平地上嵌在卵石中的正方形平滑石板,以材料的参差告诉你老墙其实不老,新法加工的细节比比皆是,而紧贴着石墙的窄窄一溜儿浅色混凝土台阶干脆走上了入口的屋顶,却又让人恍惚以为这真是段坍塌残迹,才有了凭人随意登顶漫步的灵机。其实,烈日下这溜儿台阶虽然扎眼,却未见得多么可人,到了夜间爬到屋顶的露台上坐看星空才是爽快,只不过得小心脚底就是了,因为这台阶不肯老实做出栏杆来,踏空的几率高到可怕呢。

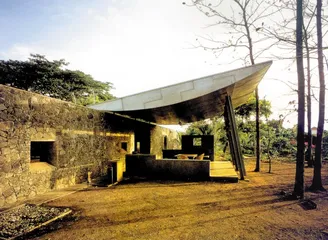

( 东墙外的隐秘露台飞出了轻的顶 )

( 东墙外的隐秘露台飞出了轻的顶 )

愈发强调着清凉幻景的材料放在室内,让人觉得完全不需要空调风扇的那份清凉就映在地面上。如同镜面一样的素混凝土地面在长长的幽暗走廊里拖出左墙右洞长长的影子,恍若一道岩洞里的溪流。混凝土看似最简陋的旧材料,其实要做到如此的光洁度却需要精细的工艺,绝不是普通工人和一砂浆就能做得成的。为突出地面的水漾感受,梅罗特拉在墙壁和天花板上虽然同样用的是混凝土,却特意做出了粗粝斑驳的表面质感,衬在“水面”上方,仿佛凑齐了岩洞和暗河,引着你,送着你,一直漂流到阴凉幽深的未知里去。

沿着如同水洗的长长走廊两侧,一边是从入口一直延伸进来的笔直的东墙,另一边则是错落伸探的断续开口和端头,从卧室卫生间的门洞开始一路向着南去,经过了书房、起居室和餐厅厨房的序列,正好把通常别墅里的功能秩序掉转过来。这次第空间多不肯直接跟走廊融融泄泄地汇出个大弯儿,宁可自己支棱出几道方向形状全不成规矩的墙来,随时打乱了东墙那失之死板的节奏,让走廊的流淌多了几番微妙的偏转。在这两侧的厚墙上间或开出了紧密狭窄的窗洞,亦是打破呆板墙体的一招,更且嵌进炫目的点光源,反衬得室内幽明不宁。就在这闪烁的光阵里,直线边角的窗洞、端墙穿插着亮出这里那里的鲜艳色块,终于让人看见了印度常有的颜色盛宴。可它们只是点到为止,并不曾涌满了整个视野,流露出梅罗特拉在塑造视觉冲击力时有所克制的态度,正是现代语境下略须容让一丝丝本土气质的经典配比。

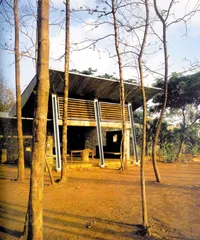

( 立柱百叶的组合在整个建筑里是唯一工业化的硬点 )

( 立柱百叶的组合在整个建筑里是唯一工业化的硬点 )

在这条起到灵魂作用的密闭走廊上,唯一透出点豁朗劲儿的开口在东墙的半腰处,斜斜地对着西墙上鼓包出去的起居室,别有洞天的一段室外休憩地就从这儿逃了出去。用了镶嵌在入口处的同一种混凝土句法,从地面上平白托起了一截折板似的底座,仍然是以残余形态的矩形组合为形象,有如古堡外残余的一片露台。而在这干热地带,即便是清晨东来的阳光也不敢视若无睹吧,所以露台的遮蔽必不可少,由此却启发了这座别墅除了老墙以外的另一造型走向。

以三根锋利出刃的十字形槽钢为柱,建筑师在露台东缘斜着撑起了一片软软下垂的篷布,其实它是用硬实的材料做成了自然下垂的身形。与之相对,在中脊走廊对面的起居室和卧室那两个大鼓包的头上,也有类似的两片篷布从墙顶上飞了起来。它们以另一种色彩质地向着两侧高飞远翔的姿势,不但给这原本敦厚的实墙平添了活气,更拉断了整个建筑的单一语法,让它显摆着依托原始残迹凑合搭建的“做旧”装扮。同样的临时感还借重于篷下的遮阳设计,这三根斜立柱之间以金属框架撑起了两扇固定的木质遮阳百叶,到了近人高度时却换成了苇帘子,正像老北京夏日里搭天棚的做法。在这片露台上还倚着混凝土的边墙布置了和软的坐具,装设了简朴的水池,分明让人能在这一角落手不释卷地消磨整个午后,不但远离了城里的忙乱,连身后敦实墙面里藏着的别人都不在意中了,正是别墅当真该有的散荡心绪。

拢共数下来,这房子用到的材料和造型手段并没几样,却由于随机的虚实开阖、方位错动而生出了丰富多变的面目。无论是走在幽暗的长走廊上,还是端详着东边的露台,总会无端觉得这座建筑就该常是空着的,用不着增加人的内容,好似它本身的布局就能演出一部电影来,单纯的布景可比不上它那么有故事。换一个观看地点,换一个观看角度,它的表情马上就会变个模样,于冷静的硬实建筑元素中露出了对人亲疏不等的态度待你端详。即或有人在里面走动,他和这房子也该是各干各的,相敬如宾。

于是我想到了新式的小说、新式的电影,总有人试着打碎一段完整的叙事,不断在情节内外跳进跳出,从横生的枝节处衍生出讲述方式本身的魅力来。看着这一类作品,打动你的可能并不是其中塑造的事件和人物,只是字里行间渗透出的某一种情绪,甚至于听任一句隽语深深地割进了你的心。在这样的常态里,读解中多是浮光掠影的感动,却难得引你想起如哲学、历史这般沉重的话题。不能、不敢、不愿把人逼上思考绝境的作品,就只能按照大家约定俗成的套路,在游戏手段的花巧上比拼比拼了——然而也渐次落到与普通人越来越不相干的向隅之境。然后我们就越来越文明。 驯化建筑文明