克蕾儿,男,45岁,陶器艺术家

作者:三联生活周刊(文 / 李孟苏)

( 格雷森·佩里

)

( 格雷森·佩里

)

小“姑娘”克蕾儿大约五六岁,穿条镶有缎带的绣花大篷篷裙,金发上扎个蝴蝶结,像个可爱的玩偶。你看错了,这小姑娘是个中年男人假扮的。中年男子名叫格雷森·佩里(Grayson Perry),是英国当代著名的陶艺家,出席艺术界聚会时一贯将自己打扮成五六岁的小姑娘——甚至穿着这样去领特纳奖,并给着女装的自己取名“克蕾儿”。刚刚结束的伦敦艺术博览会展出了他的作品,他的传记也在同期推出,尽管对艺术家名人化的潮流深恶痛绝,佩里却不可避免地因为“克蕾儿”又一次成为大众名人。

佩里是2003年的特纳视觉艺术奖得主。特纳奖设立于1984年,是为了纪念英国绘画泰斗威廉·特纳,宗旨是发展推动新艺术。特纳奖自设立之初就饱受争议,每年入选、获奖的作品只能用“奇怪”一次来概括,那些爬满了蛆虫、老鼠、蜘蛛的“死尸”、男性生殖器和自渎的相片、乱七八糟的双人床、自动开关的电灯泡,完全脱离了传统的审美轨道,却使特纳奖成为英国视觉艺术界的最高奖项和世界最重要的新艺术大奖之一。佩里当年的获奖作品是一个绘满性器官和暴力画面的陶瓷花瓶。穿件绣着邦尼兔的粉红篷篷裙出席颁奖典礼的佩里比他的作品还引人注目,与特纳奖沾边的艺术家个个是怪人,但怪到如此地步的还真没有。第二天,小报《每日邮报》用了张邪恶天使的图片来配发这条新闻。

关于易装癖者佩里的获奖,评论家们拿出了各种说法和解释:佩里对一个完美的花瓶做了汪达尔人的蛮捣破坏,使之粗劣潦草,丑陋不堪,“突显了自我概念、性别、身份认同等命题的价值观”等等。佩里自己说:“人们通常把花瓶看做姨妈家橱柜上的一件普通装饰物。实际上,它完全可以被赋予不同的意义。我的花瓶主要用来表现那些针对儿童的暴力行为。”这源于他“黯淡而悲惨”的童年,易装癖好也与此紧密相关。

绝大多数易装癖者寻求的是身为成年女性所得到的注目,佩里却要打扮成小女孩。佩里自己也觉得打扮成小姑娘很滑稽可笑,但他认为女童形象带给他人轻松、安慰,观者会说:瞧这傻叉。同时他希望自己被当作小女孩来对待,得到小女孩应有的待遇:不必承担责任,不必做事,存在就是为了让人疼让人爱。特纳奖的评委们认为,佩里的创作和女童穿着已经合为一体,成为一种艺术表达方式。在佩里的传记《作为小女孩的艺术家的肖像》中,他详尽地讲述了童年的不幸和易装癖好带给他的快乐。

佩里出生于1960年,父亲是工人,兼职在高级餐馆做酒保,母亲是家庭主妇。他4岁那年,父亲发现了母亲和送奶工的私情。母亲怀上牛奶工的孩子后,父亲离家出走。他问佩里愿意和谁一起过,佩里不知道该如何选择,含含糊糊地说,想和妈妈一起生活。

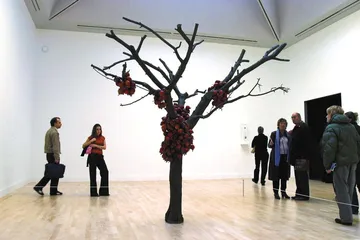

( 陈列佩里作品的泰特英国馆 )

( 陈列佩里作品的泰特英国馆 )

送奶工是三级片导演最爱给男主角设置的职业,因为他走街串巷,很有便利结识感情生活平静、无聊的家庭主妇们。和佩里母亲相好的这位年轻送奶工同样具有三级片男主角的魅力。他是业余摔跤选手,在夜总会当保镖,有古铜色的皮肤,开一辆花里胡哨的车,散发着动物危险的气味。在勾引佩里母亲的同时,他还让另两位家庭主妇有了孩子。佩里5岁时,母亲和送奶工结婚。

开始,佩里的父亲和孩子们偶尔还有联系,两年后断了音信。佩里第一次对为人父母之道产生了怀疑:父母总说离婚后继续往来对孩子不好,实际上他们是怕给自己添麻烦。成年后佩里离家上大学那天,继父对他说,“永远别再回来了”。没有亲人出席他的毕业典礼。他结婚,母亲对儿媳妇说:“嫁给一个易装癖者你会绝望死的。”他和父母断绝了来往。

继父是个很情绪化的人,肝火上来能把沙发从屋子这头扔到那头,佩里饱尝他的棒揍。和继父一个屋顶下生活了15年,除了不得不进行的日常零星对话,佩里从未和他有过交谈。他们之间要说的话,经过第三者转达。

小学二年级,佩里在学校圣诞演出中扮演天使加百利。演出服是白色床单改的袍子,镶了缎带,头上的光环和背上的翅膀是硬纸板做的。天使的服装带给佩里极为特殊的体验,直到现在,当他巡视女人的衣橱,或想到女式服装,仍然会有童年的感觉:既有点害怕,又有点兴奋,两种情绪纠缠在一起,“像羽毛轻轻掠过我的心”。

8岁,在学校的陶艺课上,佩里做出了平生第一件陶艺作品:很难看的烟灰缸。做陶艺要穿背后带摁扣的橡胶工作服,因为排在最后,佩里只得穿上最小号的一件。老师帮他把身体塞进工作服后,佩里内心升起强烈的被羞辱感,他觉得自己被装扮成了一个很小的小孩。但日后,他不断寻求这种被羞辱感,刺激自己,激发创作灵感。

12岁的时候,佩里和同伴玩耍,建议打扮成女人,遭到小伙伴的激烈反对。佩里意识到,他的癖好不符合人们的通识。但他常常穿上妹妹的衣服,偷偷溜到屋后的树林里,模仿女孩走路、玩耍。佩里的妈妈有60年代的嬉皮士气质,不介意在孩子面前袒露身体,总是以没什么大不了的口吻和佩里、佩里的女友谈论性。15岁,佩里从小报上看到社会已经能够接受变性人,疯狂地想去做变性手术,每天清晨醒来都幻想自己变成了女孩。令他沮丧的是,他发现自己是个不折不扣的异性恋者,他爱的是女人。

这一年,佩里找到了父亲,母亲为此把他赶出了家门。投奔到父亲那里,佩里发现早已成家的爸爸并不高兴父子团聚。他更加沉迷于变装行为,终于他的日记被发现,被继母赶出了家门。4位家长都无法接受这一事实,甚至打算送他去精神病院。

中学艺术课老师发现了他的艺术才华,对他说:“性是艺术家的创作源泉,对你却是障碍。”在这位老师的鼓励下,佩里高中时进入了一家艺术职业学校学习基础课。他的指导老师很酷,常常批评佩里和同学们太规矩老实,“你们得做正事!”何谓正事?老师教他们大碗喝酒,欣赏女人,完全是浴乎沂,风乎舞雩,咏而归的教化方式。

佩里进了大学,在艺术院校自由的氛围下,他的癖好暗中得到了鼓励。他置办了照相机,拍摄自己穿着女装的照片,开始了“克蕾儿系列”创作。传记封面就是“克蕾儿”骑着三轮童车的照片。

一度,佩里沉醉于光鲜时髦地出入各种派对,厌倦了空虚后,他刻意选择了陶器作为自己的艺术媒介。相对其他新艺术形式,陶器已经过时,佩里恰恰看中了这一点。获奖后,佩里自嘲说,他以陶艺家而不是易装癖者的身份获得特纳奖,实在是大跌眼镜。

最初,他还喜欢陶器具有的那种家庭的、女性般温柔的、踏实的、被蹂躏的气质。但是,打第一件陶艺作品,佩里就竭尽所想表现最粗陋的形象:被色狼摧残的女人,有残疾的法西斯分子,服用安眠药的少女,大量的纳粹十字标记,治疗性虐待狂的医院……他在陶艺学校的同学联合起来向校长控诉,校长却表示尊重佩里的创作思想,“由他去吧”。佩里自认为不是艺术天才,初期的作品难看到连自己那一关都过不去。他用了10到15年的时间才思考清楚一个问题:陶器正是他传达思想的首选媒介。他完全改变了几千年来陶艺美好、优雅的形象,把它当作讽刺所谓美好家庭生活的利器。

佩里每年的作品不多,不超过25件,尺寸也很小。他的作品商业表现极佳,最低售价3万英镑,仍有太多收藏者拿着钱等着他的产品出炉。但对博物馆、画廊来说,他那些小号的作品摆放在说话能产生回音的展室里实在没有气魄。

有人问佩里,做了父亲后是不是感觉到自己像男人了?他非常生气:“我从来都认为自己是个男人!”他认为易装癖者是当今社会性别歧视的产物,“它是男性歧视的表现,因为身为男性,总是部分受到压制的。而很多男人对女人的陈旧看法,也是性别歧视。”他小时候很羡慕妹妹几乎没有挨过继父的老拳。女性总是楚楚可怜的、受到保护的,他认为这是一种性别歧视。

佩里的传记只写到他22岁那一年。22岁后,佩里做了6年的心理治疗。他的妻子是位临床心理医生。他说妻子的治疗室是他灵魂不受负累的地方。他一般在妻子的治疗室里接受采访,包括接受传记作者的采访。他已经把陶器当作了“自我心理治疗的灵丹妙药”。日常生活中的佩里穿牛仔裤、T恤衫,与妻子、女儿相处得其乐融融,一副居家男人的“正常”模样,反倒让旁人看着不习惯。前卫的佩里最喜欢的艺术品陈列馆是相对传统的“维多利亚和阿尔伯特博物馆”。他很谦虚,说自己作为男人相貌可以打7分,扮成女人充其量只能打1分。■