白塔山记

作者:李晶晶

北海东邻故宫、景山,是北京城中风景最优美的前“三海”之首。北海1000多年的历史和北京城的发展有着密切联系。最初这里是永定河故道,河道自然南迁后留下一片原野和池塘。早在辽代,辽太宗耶律德光在会同元年(938)建都燕京后,就在城东北郊白莲潭(即北海)建瑶屿行宫。后又历经金、元、明、清,逐步形成了今天的格局。

北海中央有琼华岛,又名白塔山。从11世纪起这里就成为皇家苑林,岛上遍布殿阁亭台,宛若仙境。据建塔石碑记载,清顺治八年(1651)“有西域喇嘛者,欲以佛教阴赞皇猷,请立塔寺,寿国佑民”。得到皇帝恩准,于是在广寒殿的废址上建藏式白塔,并在塔前建白塔寺(正觉殿为山门)。清康熙十八年(1679)和雍正九年(1731)白塔两次因地震倒塌,后来都进行了重建。塔的基座是十字折角形的高大石砌须弥座,座上置覆钵式塔身。

清乾隆六年(1741)开始对北海进行大规模的修葺和增建,持续30多年。乾隆八年(1743),重修后的白塔寺更名永安寺。至乾隆三十八年(1773),修缮基本完成,乾隆在这一年写下《白塔山总记》及“塔山四面记”。翌年,这五篇文章分刻在两块石碑上,其中《白塔山总记》现立于引胜亭中。另一碑四面分刻《塔山东面记》、《塔山西面记》、《塔山南面记》、《塔山北面记》,此碑现立于涤霭亭中。这两座亭子在永安寺正觉殿前,东为“引胜”,西为“涤霭”。

保利拍卖公司副总经理李雪松介绍:“《白塔山总记》及‘塔山四面记’对北京及北海白塔山历史皆有详记,尤其对白塔山诸景及建筑记述甚详,可作为北海史志研究的重要资料,随着岁月的推移,有些建筑和景观已经不复存在,其资料价值的重要性将更加凸显。”

《白塔山总记》开篇即交代了北京名称的历史延袭:“京都于唐为范阳,于北宋为燕山,辽始称京,金元明因之。”后面又考证了白塔山之名的由来:“《北平图经》(明洪武所修北京地方志)载,辽时名曰‘瑶屿’。或即其地。元至元时,改为万岁山,或曰万寿山。至明时,则互称之,或又谓之大山子。本朝曰白塔山者,以顺治年间建白塔于山顶。”

其后,乾隆点明了写此五记的缘由:“山四面皆有景,惜《春明梦余录》及《日下旧闻》所载:广寒仁智之殿、玉虹金露之亭,其方隅曲折,未能尽高下窈窕之致,使人一览,若身步其地而目其概。盖地既博而境既幽,且禁苑森严,外人或偶一窥视,或得之传闻,其不能睹之切而记之详也,亦宜。”正因有此感叹惋惜之情,才“兹界为四面,面各有记”。这也是《白塔山总记》及“塔山四面记”诞生的一段史实。

李雪松说:“‘塔山四面记’详尽列述白塔山四面之亭台楼榭,今经实地考察,一些建筑和牌匾已湮灭不存,如永安寺东墙的振芳亭,西墙的亭额蓬壶挹胜,漪澜堂以东的‘莲花室’后用溥杰先生所书‘晴栏花韵’所替代,还有得性楼、延德精舍、抱冲室、邻山书屋等因匾额不存,已无法确定孰是孰非了。”

( 北京北海公园涤霭亭 )

( 北京北海公园涤霭亭 )

此次保利秋拍的《白塔山总记》及“塔山四面记”之《北记》、《南记》、《西记》。唯有《东记》现今仍不知下落。据《秘殿珠林石渠宝笈续编》所载,《白塔山记》五卷原赐藏于永安寺,之后下落不明。至于它何时流出北海以及流散的原因都不清楚。李雪松介绍说,关于《白塔山记》我们没有确定的证据,只是推测,一种可能是八国联军入侵北京时,一些重要的地点被各国军队占领,文物都散失了。像比较确定的先农坛是美国的步兵营进驻的,那里的东西都是这个步兵营洗劫的。北海没有详细记录,只知道北岸的澄观堂设立了联军司令部,万佛楼的1万多个金佛及园内其他宝物被洗劫。另一种可能是晚晴时候,清宫把原来乾隆时存放在永安寺的文物撤回故宫,后又通过赏赐流散出去。我们只能推测,不能人为去演绎故事。

《白塔山记》由五个手卷组成,原应该装在一个盒子里保管,现在这几件是藏家在不同时间,从世界各地买回来的。2001年嘉德春拍购藏《塔山西面记》,又于香港苏富比2004年春拍购得《白塔山总记》,此后又辗转于欧洲、日本寻得《塔山南面记》及《塔山北面记》,使之散珍重聚。

( 《白塔山总记》引首、题识、印章细节 )

( 《白塔山总记》引首、题识、印章细节 )

2014年12月2日晚,在北京保利2014秋季拍卖会古画夜场拍卖中,《白塔山记》以1.1615亿元人民币成交,创造了2014全球年度中国书画拍卖价格最高纪录。北京保利国际拍卖有限公司执行董事赵旭表示,保利秋拍自预展拍卖以来,参与人数较今年春拍及近三年拍卖均有较大的提升。在今年这样的经济环境下,这件《白塔山记》的成交证明今秋的艺术品市场还是火热的。北京保利能取得这么理想的成绩,是和政府对文化艺术产业的大力支持分不开的。

此次拍卖的这四卷《白塔山记》历300余年流传辗转,仍然保存完整,用料及工艺极为考究。这对研究清宫书画装裱,纸张使用情况,有着非常重要的作用。细细观来,手卷画心前的引首用纸除了用宋笺纸、藏经笺纸、粉笺、蜡笺等各色笺纸外,还有乾隆时期特制的专用引首纸。这种纸质地缜密,色泽温润,有手绘勾莲卷叶纹花边,精致雅静。《白塔山记》所用纸,则为仿明仁殿纸,属乾隆时仿制的元代名纸。纸上用泥金画如意云纹,纸质匀细,纤维束甚少,原料似为桑皮。这种纸两面皆有精细加工,背面也是黄粉加蜡,洒以金片。纸的正面右下角钤以“乾隆年仿明仁殿纸”的隶书朱印。

乾隆御笔书法用纸多为清宫特制,做工精良,尤为喜爱仿制古纸,如仿晋侧理纸、仿宋金粟山藏经纸、有斑点藏经纸、无斑点藏经纸、仿澄心堂纸、仿明仁殿纸、仿梅花玉版笺、仿高丽纸等等。

由于乾隆重视,直接促进了当时制纸技艺走向高峰。清代除仿制古纸外,还有所创新。较为常见的有云龙纹蜡笺、梅花玉版蜡笺,由苏州官家作坊或宫内造办处纸工制造,皇宫御用,民间流传极少,故又称为“库蜡笺”。由于采用特殊工艺,这些笺纸质地厚密坚韧,表面细润光洁,御制松烟墨书写其上,墨色浓淡变化自然,字迹饱满且有光泽。

《白塔山记》以乾隆特制引首纸纸题引首,云纹粉红蜡笺“乾隆仿明仁殿纸”书正文,古铜色撞边;包首用深蓝地五彩八达晕织锦,贴古铜色签条,上题作品名;天头用湖色花绫,前后隔水用牙白花绫,图案皆为缠枝花纹;白玉轴头及白玉别子,白玉别子上有阴刻填金隶书题名;织锦袱子为蓝地云龙纹,内里衬纯白冰丝绫,其上有正楷题名。现藏故宫的乾隆御笔《青云片图》卷的装池手法及用料与此四卷完全一致。

塔山四面记赏析

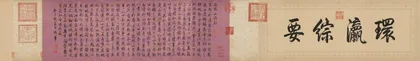

《白塔山总记》

引首:环瀛综要。

题识:京都于唐为范阳,于北宋为燕山,辽始称京,金元明因之。虽城郭(廓)宫市、建置沿革,时或不同,而答阳都会,居天下之上游,俯寰中之北拱,诚万载不易之金汤也。宫殿屏扆,则曰景山,西苑作镇,则曰白塔山。白塔山者,金之琼华岛也。《北平图经》载,辽时名曰‘瑶屿’或即其地。元至元时,改为万岁山,或曰万寿山。至明时,则互称之,或又谓之大山子。本朝曰白塔山者,以顺治年间建白塔于山顶,然考燕京而咏八景者,无不曰琼岛之春阴。故予于辛未年题碣山左,亦仍其旧,所谓数典不忘之意耳。山四面皆有景,惜《春明梦余录》及《日下旧闻》所载:广寒仁智之殿、玉虹金露之亭,其方隅曲折,未能尽高下窈窕之致,使人一览,若身步其地而目其概。盖地既博而境既幽,且禁苑森严,外人或偶一窥视,或得之传闻,其不能睹之切而记之详也,亦宜。兹特界为四面,面各有记。如柳宗元之《钴鉧》、《石城》诸作。俾因文问景者,若亲历其间,尝鼎一脔,足知全味云尔。癸巳长至月,御笔。

《塔山北面记》

引首:探幽运斗。

题识:自阅古楼岩墙门出,转而东,则邀山亭,又东北则酣古堂,堂之东室依石洞。循洞而东,则写妙石室。堂与室之南,皆塔山之阴,或石壁、或茂林森峙不可上,而室之东间,乃楼也。踏梯以降,复为洞,窈窕窅映,若陶穴、若嵌奁,旋转光怪,不可殚极。若是者行数百武(步)向东,忽得洞门,出则豁然开朗。小庵三间,曰盘岚精舍。而其南,则仍石岩陡立,然羊肠之径,可以跻而上,达看画廊,廊属山东景,兹不复缀。自精舍转而北至环碧楼,缘飞廊而下,则嵌岩室。折而西,小山亭,额曰一壶天地。又西扇面房,额曰延南熏。其盘岚精舍之西,由洞门北行数十武(步),亦达扇面房。自房而西为小昆邱,盖亩鉴室水,盈池则伏流不见。至邱东,始擘岩而出为瀑布,沿溪赴壑,而归墟于太液之波。又西为铜露盘,铜仙竦双手承之,高可寻尺,此不过缀景取露。实不若荷叶之易,则汉武之事,率可知矣!又西为得性楼、为延德精舍、为抱冲室、为邻山书屋,名虽殊而因高以降,或一间,或两架,皆随其宛转高下之趣,而各与题额。又自亩鉴室北墙门而出,缘山蹊亦可达此。至邻山书屋,则就平地廊,接道宁斋矣。其东乃漪澜堂。盖山之北,以堂与斋为主室,而围堂与斋,北邻太液,延楼六十楹,东尽倚晴楼、西尽分凉阁,有碧照楼、远帆阁分峙其间。各对堂与斋之中,南瞻窣堵,北俯沧波,颇具金山江天之概。故登楼与阁,偶有吟咏,无不以是为言。由漪澜堂而东,则莲华室,以奉大士及妙法莲华经得名。出墙门而南,则为塔山东面之境矣!若夫,各室内,或题额、或联语,率铭意寄兴,无关于景概之全,斯则不悉载。癸巳长至月,御笔。

《塔山南面记》

引首:写妙披熏。

题识:承光殿之北、跨太液为桥,南北各有坊,南曰积翠,北曰堆云。过堆云坊,即永安寺,殿曰法轮。殿后石磴,拾级而升,得稍平道,左右二亭曰引胜、曰涤霭,复因迥叠石中,仍拾级,左右各为洞,玲珑窈窕,刻峭嶊崣,各极其致,盖即所谓移艮岳者也。穿洞而上,适与拾级而上者平。洞之上,左右各有亭覆之,曰云依、曰意远。平处为佛殿,前曰正觉、后曰普安,两厢各有殿,东曰圣果、西曰宗镜。又自永安寺墙之东,缘山而升,路中有振芳亭,再升为慧日亭。稍西则顺治年间建塔碑记、及雍正年间重修碑记,复略升则进普安殿之东廊矣。其寺墙之西,亦缘山而登,半山有亭,匾曰:蓬壶挹胜。再登则为悦心殿。偶临塔山,理事引见恒于此。其后为庆霄楼,每逢腊日,奉皇太后观冰嬉之所也。悦心殿东侧书屋为静憩轩,转石屏入墙门,则仍普安殿。自殿后陟石阶将百磴,即山顶白塔建于此。塔前琉璃佛殿曰善因,考《日下旧闻》:山顶为广寒殿,盖即建塔之所。山中为仁智殿,则今普安佛殿。是塔后列刹竿五,或谓之转梵经,或谓之资瞭远。其下为藏信炮之所,八旗军校轮流守之。盖国初始定燕京,设以防急变者。雍正年间,复申明其令,载在史策,其发信炮金牌,则藏之大内。予因思之,比及藉此知守,其失守已多矣。然而睹此知惧,凛天命、畏民垒,戒盛满之志,系苍桑之固,则信炮之制岂非祖宗之良法美意,万世所当慎守者乎!癸巳长至月,御笔。

《塔山西面记》

引首:揽奇挹爽。

题识:室之有高下,犹山之有曲折、水之有波澜。故水无波澜不致清,山无曲折不致灵,室无高下不致情,然室不能自为高下,故因山以构室者,其趣恒佳。庆霄楼,既据山之高,楼西缘廊而降,有二道:其一向南不数武为一房,山盖房中,覆湖石成山云;历磴以下,为蟠青室,回廊环其外。缘廊北降,达山之西,凭廊向南俯睇,有深渊。东则山之西脚,而山半腰有亭,曰揖山。乃从悦心殿西角门而出者,其下峭壁插入,滉然靓然,若龙湫之有神物也。波与太液通,石桥锁其口。桥之南,步堤东转,可通悦心殿,及永安寺前。桥之北,则琳光殿前,为山西总路矣。又其一转而北,有亭焉,曰妙鬘云峰。历石磴而下,则水精域,其下有古井。古井向有记,辟诸家记载,谓引金水河转机运斞之非,及辇土厌胜之谬。凡山之阴山之麓,所为屈注飞流、线溪亩池,皆绠汲此井以成其势。水精域之下,为甘露殿。又下为琳光殿,则就平陆为山西之路。转而北为阅古楼,楼壁砌三希堂法帖碑版。攀梯而登与地平。稍北则亩鉴室,窗临清池,即凿山溪引古井之水也。阅古楼后楹,平临山溪,石桥驾其上。度桥有小石亭,梁柱皆泐诗。过亭唅岈崱屴,径只容人,摄齐而上,出岩墙门,与庆霄楼后门相望,而西之景略毕。癸巳长至月,御笔。