阳光之外的普罗旺斯历史

作者:王星 ( 《马赛港口》,1754年油画作品。马赛是普罗旺斯地区最早建立的城市之一 )

( 《马赛港口》,1754年油画作品。马赛是普罗旺斯地区最早建立的城市之一 )

“普罗旺斯”称谓

在法国这样一个言必称历史的国家,像普罗旺斯这种经常有意无意间用现世阳光下的灿烂把历史逆光得令人眼花缭乱的地区并不多。对于冲动性地迷恋法国南部钴蓝色天空下映衬的紫罗兰色与金黄色的外来游客来说,辨别清楚“province”和“provence”两个法语词之间的细微发音差别是件首先需要小心的事。在法国,“province”可以表示任意一个省份,而且随便说起“en province”还有可能冒法国古典小说中所谓“外省人”的风险。真正对应阳光与薰衣草神话的是“provence”,尤其当“provence”变身成形容词“proven?al”,它便具备了中文“普罗旺斯”这四个字中的所有魔咒。

但“普罗旺斯”实际上是一个过于含混的称谓。事实上存在三个“普罗旺斯”:历史概念上的普罗旺斯,现代政区概念上的普罗旺斯,及作为葡萄酒产区的普罗旺斯。历史概念上的普罗旺斯随着历史时代的不同,时而跨越现代普罗旺斯的疆界、时而只蜷缩在现代普罗旺斯的一隅,而慕名前往普罗旺斯的游客在距离普罗旺斯产区数十公里之遥的阳光下点上一瓶“当地的普罗旺斯产区酒”也是常见的事。

最初的普罗旺斯北起阿尔卑斯山,南至比利牛斯山脉,基本包括了现在法国的整个南部区域。20世纪60年代,法国被重新划分为22个大区,普罗旺斯被归于简称“PACA”的普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区(région Provence-Alpes-C?te d'Azur),包括6个省份。大区范围已经超越了历史上的普罗旺斯疆域,而真正挂上“普罗旺斯”名号的省份又远远小于当年普罗旺斯的辉煌时期。关于现代的这种政区划分是否合理,至今在法国存有争议。不过,假如参看普罗旺斯的历史,这些划分乃至纷争不过是重复着延续了2000多年的旧木桶装新酒的老戏。

欧洲最早的农民

( 普罗旺斯作为公爵领地时期的艾克斯-普罗旺斯 )

( 普罗旺斯作为公爵领地时期的艾克斯-普罗旺斯 )

暂且不论实际的地域划分会打乱许多人原本心目中对普罗旺斯的调色板配置,“provence”这个词本身也会令人重新打量这个地区的历史。尽管普罗旺斯的薰衣草与蓝天如今已经成为“浪漫法国”的标志性符号之一,但在普罗旺斯地区上百万年的历史上,实际上严格说只有最近的近千年真正与“法兰西”三个字关系密切。在普罗旺斯变成“la Provence”之前,它确实只是成为一个“省份”(Province),而且是作为罗马帝国的一个“行省”(Provincia)。在法语中,“province”意味“巴黎以外的地区”,而在意大利语中,“provincia”意味“大型核心城市周边的区域”,并不只限于罗马。

不过,假如将历史推到近乎人类开端的公元前百万级别的年代,即14世纪英国瓦特·泰勒(Wat Tyler)起义时所说的“亚当种田、夏娃织布/那时谁是绅士”的年代,普罗旺斯地区的文明进程也算是欧洲的核心地带之一。普罗旺斯沿海地区拥有一些目前已知的欧洲最早的人类居住遗迹。位于摩纳哥(Monaco)和芒通(Menton)之间的罗克布吕讷-马丁岬角(Roquebrune-Cap-Martin)如今以旅游业闻名,但在人类学家看来,此地更有价值的是1958年在岬角西麓发现的瓦朗内洞穴(Grotte du Vallonnet):洞穴内的石器等人类遗迹可追溯至公元前105万至前100万年间,被确定为目前已知的欧洲最早的人类定居点之一。对应中国历史,大体是元谋人已经退场、蓝田人开始活跃之时。

( 克斯科洞穴壁画 )

( 克斯科洞穴壁画 )

现今在度假方面名气更大的尼斯(Nice)也不逊色,在它东郊的拉扎雷洞穴(Grotte du Lazaret)中同样发现了史前器具,据鉴定年代在公元前17万至前13万年之间。更有趣的是,1966年在尼斯近郊一处山坡上也即后来被命名为阿马塔(Terra Amata)的遗迹,此地目前距离地中海海面高26米,但在史前却很可能是一片原始沙滩。考古学者在此发现了据信是人类最早的“手工搭建宿营地”的遗迹,而且在宿营地周围,发现了欧洲最早的石片与树枝搭砌的火炉痕迹,年代可以追溯至约公元前4000年。尽管至今仍有学者对这些遗迹是否出自当时的人工表示怀疑,但这些遗迹还是让人们很愉快地看到“躺海滩、晒太阳”确实很可能是人类的某种本性。同样,虽然在谈论法国的普罗旺斯时提及摩纳哥并不稳妥,但假如在游览摩纳哥的热带花园(Jardin Exotique)时想到脚下有著名的观象台洞穴(Observatory Cave)、洞内的器具可追溯至旧石器时代中期(公元前30万年)和旧石器时代晚期(公元前3万至前1万年),也会令人感慨,古今人类对于栖居地的选址确实有共通之处。

据考古学者考证,旧石器时代普罗旺斯地区的居民居住在洞穴或用树枝加覆兽皮搭建的棚屋内。在瓦朗内洞穴发现的考古证据显示,他们更多狩猎而不是农耕,而且已经学会利用石制工具从野牛、野鹿、犀牛、野马或其他被剑齿虎等食肉动物捕杀的动物尸体上刮取肉块为食。与今天的“阳光普罗旺斯”迥异,早期的普罗旺斯居民忍受了两个冰河时代,在此期间,气候、植被乃至海平面都曾经发生过戏剧性的变化。

( 马赛与加西斯之间最大的海湾——茂尔吉乌海湾 )

( 马赛与加西斯之间最大的海湾——茂尔吉乌海湾 )

可以作为例证的是1985年马赛(Marseille)附近的一项发现。茂尔吉乌海湾(Calanque de Morgiou)是马赛与加西斯(Cassis)之间最大的海湾。此地历史上主要是渔港,曾以1622年为迎接法国国王路易十三到访马赛而组织的大规模金枪鱼捕捞而出名。如今村庄里仍散落着一些捕鱼小屋,但更多是为了旅游而非渔业。1985年,一个名为克斯科(Henri Cosquer)的潜水员在马赛近郊茂尔吉乌海湾37米的水下发现了一处水下洞穴入口。在这个后来以“克斯科”命名的洞穴的墙壁上,绘有年代可追溯至公元前2.7万至前1.9万年的动物壁画,除意料中的大量的野牛、野马之外,还出现了对于今天的普罗旺斯形象来说匪夷所思的海豹和企鹅。

据马赛博物馆的史料记载,自新石器时期末期、大约公元前8500年开始,普罗旺斯地区的气候终于开始回暖,海平面也逐渐上升到目前的水平,普罗旺斯开始接近现代人心目中的面貌。遗憾的是,与海平面上升相伴随的是森林的消失,而森林消失意味着野鹿等大型猎物的消失,普罗旺斯地区的居民不得不改换以野羊乃至兔子为食。除此以外,与未来鸽子在巴黎被围时沦为食材一样,法国餐饮中的又一重要食材也在这种尴尬的时刻“脱颖而出”,那就是蜗牛。

( 拉扎雷洞穴 )

( 拉扎雷洞穴 )

蜗牛是现代法餐的名菜,但如同《红楼梦》中的茄鲞一样,是一众黄油、香料供奉着的。在新石器时代,很难指望有这样奢侈的手笔。驯养家畜成了森林消失后早期普罗旺斯居民们迫在眉睫的问题。大约公元前6000年,生活在现属罗讷河口省(Bouches du Rh?ne)的马蒂格新堡(Chateauneuf les Martigues)一带的卡斯诺威雅人(Castelnovian)开始驯养野羊。他们是在欧洲最早驯养野羊的人群,也堪称欧洲最早的农民。家畜的出现允许人们可以在同一地点长期定居,并开发出某些新的产业:受来自地中海东部的陶器的启发,同样在这一时期,卡斯诺威雅人制造出了法国的第一批本土陶器。

与此同时,被称为“刹辛人”(Chasseen)的新移民从东方来到普罗旺斯。公元前2500年前后,又一波“移民潮”兴起,这次是由海路而来的古伦尼人(Courronnien),他们沿海岸选择的定居地也在如今的罗讷河口省。新来的移民带来了青铜与箭镞。尽管法国著名历史学家乔治·杜比(Georges Duby)主编的《法国史》(Histoire de la France:Des Origines à nos Jours)中认为,“就他们本身来说,说他们是武力入侵可能言过其实”,但原有的居民逐渐消失是事实。青铜时期的到来乃至在某些文化中悄然出现的铁器显示出某些不妙的预兆。杜比的《法国史》中这样记录:“当青铜文明行将结束之际,一股新的入境潮(似乎来自西里西亚和勃兰登堡边境)涌入我国……约公元1200年,进入民族混乱时期,开始似乎发生在多瑙河盆地,但在法国,土地占领似乎以和平的方式进行。”杜比编纂的是全法国的历史,或许这种“和平的方式”是指法国全境,但普罗旺斯地区似乎并不这么幸运。有数字表明,以现代法国政区划分的话,在青铜时代末期,普罗旺斯西部有一个省一年就生产了至少2.25万把战斧,这些斧子显然并不适合农耕。

( 《安迪布港口》,1762年版画作品。安迪布是阿尔卑斯滨海省建立后的主要港口之一 )

( 《安迪布港口》,1762年版画作品。安迪布是阿尔卑斯滨海省建立后的主要港口之一 )

有追求的“蛮族”们

公元前4世纪前后,普罗旺斯地区开始遭受它未来即将经受多次的所谓“蛮族入侵”的第一轮冲击。“蛮族”(Barbarian)源自古希腊语的“barbaros”,与“有礼貌的”对立,借助拟声形容那些不说希腊语的异族。古罗马人研习希腊语的同时也学会了这个词及其连带的傲慢,用它来形容所有与自己语言不同的族类,连埃及人、腓尼基人、波斯人都概莫能免。当“蛮族”一词用于当时北方的凯尔特人或日耳曼人时,在后世人看来或许会更心安理得些,但假如以更宽厚的后世人心态来看待,在公元前后那个国家分界混沌的时代,所谓的“蛮族南侵”其实符合人类追逐“流奶与蜜之地”的本性。因此,“蛮族”如今已经不是一个“学术正确”的名词,尤其是在普罗旺斯这样历史上部族冲突多发的地区。来自不同地域的部族带来了侵扰,但也多少留下了自己的文化,有一些细数起来甚至就是彼得·梅尔笔下那些慵懒而无所求的现代普罗旺斯人的祖先。

( 护民官庞培 )

( 护民官庞培 )

公元前4世纪,被古希腊人和古罗马人称为“利古里亚人”(Ligures)的部族开始居住在普罗旺斯地区内自阿尔卑斯山至罗讷河谷之间。这是普罗旺斯地区第一个引起地中海世界注意的外来部族,古希腊地理学家波西多尼奥斯(Posidonios)曾经这样描述利古里亚人:“他们的领地粗粝而干燥。土壤中掺杂着大量的岩石,耕种任何作物前都先得把土中的石块敲碎。男人外出打猎以补小麦的不足,他们翻山越岭的身手近似山羊。”假如仅仅是一片贫瘠土地上的登山好手,已经征服全意大利、正处于共和年代的巅峰期的古罗马不会对身边这个远道而来的部族格外看重。问题在于,利古里亚人以骁勇著称,是天生的雇佣军人才。公元前480年,他们参与了迦太基与古罗马之间的第一次布匿战争(Punic War)、以雇佣军的身份加入了迦太基名将汉尼拔(Hannibal)自北非向罗马城的远征。第二次布匿战争期间,利古里亚人又公开站在迦太基一边,而且再次显示出卓越的战斗能力。

古罗马诗人卢阚(Marcus Annaeus Lucanus)曾经在他描述恺撒(Julius Caesar)与庞培之间内战的名作《法沙利亚》(Pharsalia)里形容利古里亚人蓄长发、发色红棕,有关这一彪悍民族的来源乃至活动范围自古罗马时期起就众说纷纭。古罗马地理学家斯特拉波(Strabo)认为,他们很可能是普罗旺斯地区某些新石器时代就已落户的部落的后代,虽然尚未有他们使用铁器的迹象被发现,但他们显然已经进入了青铜时代。斯特拉波强调:利古里亚人既不具备凯尔特(Celts)背景、也与高卢人(Gauls)种族不同。而根据古希腊晚期历史学家、后来成为古罗马公民的普鲁塔克(Plutarch)的说法,利古里亚人自称“安布隆人”(Ambrone),但他们似乎与欧洲北部、斯堪的纳维亚地区的安布隆人并没有确凿的血统关系。

( 发生在大西庇阿征战西班牙期间的一件轶事:大西庇阿希望迎娶一位漂亮的女俘虏,后者的未婚夫以率部投诚为条件交换自己的未婚妻,大西庇阿许可了两人的婚事,并返还了一家人赠送的所有礼品 )

( 发生在大西庇阿征战西班牙期间的一件轶事:大西庇阿希望迎娶一位漂亮的女俘虏,后者的未婚夫以率部投诚为条件交换自己的未婚妻,大西庇阿许可了两人的婚事,并返还了一家人赠送的所有礼品 )

利古里亚人的身份问题在19世纪引起了更多学者的注意。法国历史学家迪亚里(Amédée Thierry)认为,他们与伊比利亚人(Iberians)有血缘关系,而德国古日耳曼学教授缪伦霍夫(Karl Müllenhoff)则引用一份公元前6世纪的史料称:“Ligures”一词实际上是对包括凯尔特人在内的多个部族的统称。随后又有学者提出“前-印欧”(Pre-Indo-European)血统论,支持这一观点的有法国19世纪历史学家德·儒本维尔(Henri d'Arbois de Jubainville),他认为,利古里亚人与伊比利亚人一样,都是新石器时期时代由亚德利亚海向大西洋传播的“卡迪乌陶器文明”(Cardium Pottery)遗留的后代。

这个务实的异域部族为那个年代的希腊与罗马故事增添了灵感,在埃斯库罗斯(Aeschylus)的戏剧中,就曾经安排大力神海格力斯(Hercules)与利古里亚人在罗讷河口贫瘠的砾石地上角斗。利古里亚人的活动范围也借助史料的传递不断扩展:希罗多德(Herodotus)提出利古里亚人曾经居住在现在的马赛。曾周游地中海与红海的古希腊地理学家佩里普鲁斯(Periplus of Pseudo-Scylax)认为,利古里亚人的领地从现今戛纳与尼斯之间的昂蒂布(Antibes)一直东延至罗讷河口。如今人们对利古里亚人的语言知之甚少,保留至今的只有一些人名与地名。它似乎源自印欧语系,但又和意大利语、尤其是凯尔特语显示出极强的相似性。他们没有自己的字母,但他们的语言却在普罗旺斯的地名中有大量存留,例如-asc、-osc、–inc、-ates等后缀都是他们留下的影子。更令人叹服的是,他们也将自己部族的名字永久留在了地中海北岸:如今意大利西北部与法国交界的海湾地区名为“利古里亚”(Liguria),首府热那亚(Genoa),因为拥有漂亮的海滩、风景如画的小城镇与美味的餐饮而成为旅游胜地。古典文献与地名学的考证暗示:当年利古里亚人的势力范围也许超出了目前被称为“利古里亚”的地域,他们的遗迹已经在法国罗讷河谷、科西嘉和意大利南部的西西里、撒丁岛都有发现。

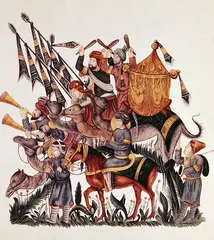

( 布匿战争期间,在意大利的迦太基统帅汉尼拔率军征战的场面(16世纪油画作品) )

( 布匿战争期间,在意大利的迦太基统帅汉尼拔率军征战的场面(16世纪油画作品) )

据史料记载,拥有利古里亚语姓名的居民直至公元102年还出现在意大利北部的皮亚琴察(Placentia)。长期与罗马帝国对抗的利古里亚人直至公元1世纪才逐渐并最终失去了自己的领地,据《剑桥古代史》记载,他们在公元2世纪前后被古罗马人同化。直至弥散消亡,利古里亚人仍留给后人若干未解之谜:他们是第一批进入史籍的普罗旺斯居民,而且他们的后代也很可能随着与罗马人的同化在行省年代再度进入普罗旺斯,但他们当年与史籍中含混不清的“高卢人”的关系足以令人怀疑到底什么样的高卢人才是法兰西的祖先。而19世纪法国对于利古里亚人是否与已成为法国形象符号“高卢”相关的考据很大程度上也是基于这一疑虑。事实上,在其本族语中,高卢人自称“Celtae”,也即“凯尔特人”,“高卢”(Galli)不过是恺撒在其著作《高卢战记》(Commentarii de Bello Gallico)中对其所征服的凯尔特人领域的居民自定的称谓。当斯特拉波努力分辨利古里亚人与凯尔特人与高卢人的区别时,恺撒造成的混乱已经形成。

恺撒或许是无辜的,因为公元前8世纪至前5世纪之间确实又有一些凯尔特人部落开始迁徙到普罗旺斯地区。他们拥有铁制的武器,这帮助他们击败了尚未走出青铜时代的利古里亚人。其中一个名为塞古布利加(Segobriga)的部落定居在现在的马赛附近,另一些部落也逐渐沿迪朗斯河流域定居。利古里亚人在人数上多于凯尔特人,两个部族最终达成了共享普罗旺斯地区的局面:各自占据自己的山头、河谷,拥有自己的首领与朝廷。他们在山顶建立起后来被拉丁语称为“Oppidum”的碉堡工事。如今在瓦尔省(Var)尚有165个这样的工事的遗迹,在阿尔卑斯滨海省(Alpes Maritimes)则有多达285处。两个部族都崇拜自然神灵,在圣·博姆(Sainte Baume)和吉曼诺(Gemenos)竖立了“圣木”,在格兰努姆(Glanum)和维内圭(Vernègues)则有他们相信有治愈作用的“圣泉”。

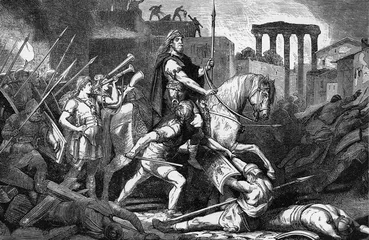

( 阿莱西亚战役失利后,投降的维新格托里克斯将他的武器扔到凯撒的脚边 )

( 阿莱西亚战役失利后,投降的维新格托里克斯将他的武器扔到凯撒的脚边 )

据巴拉迪耶(Eduouard Baratier)编纂的《普罗旺斯史》(Histoire de la Provence)记载:凯尔特人与利古里亚人当时利用罗讷河向其他恺撒意义上的“高卢”部落贩卖自己的产品,诸如铁、银、石膏、大理石、黄金、树脂、蜡、蜂蜜和奶酪等。来自意大利的伊特鲁里亚(Etruscan)的贸易商也开始造访这片海岸。在马赛、加西斯以及一些山顶碉堡工事中,都有公元6世纪至7世纪的伊特鲁里亚双耳瓦罐的考古发现。除山顶的碉堡外,凯尔特人和利古里亚人存留至今的痕迹还有与法国西北部布列塔尼(Bretagne)酷似的“支石墓”(Dolmen)、在普罗旺斯地区东部发现的圆锥状巨石(Megalith),以及吕贝隆山区(Luberon)被称为“Bories”的石砌住宅。看过著名的法国漫画《高卢人阿斯岱利克斯》(Astérix le Gaulois)的人都会熟知每册开篇的卷首语:“整个高卢都被罗马征服,但是除了一个地方!”布列塔尼就是这个例外。除了散落各处的支石墓与圆锥状巨石遗迹,普罗旺斯确实至今还与布列塔尼分享一种共同点——普罗旺斯当地的旅游介绍中经常可以见到这样的文字:普罗旺斯地区内部的民风乃至文化认同保留了自己的独立性,直至今日。

古希腊的夕阳与古罗马的征服

( 《尼姆附近的嘉德桥》,19世纪版画作品。嘉德桥是罗马帝国保留至今的高架引水渠中最著名的一段,它的身影出现在5欧元纸币的背面 )

( 《尼姆附近的嘉德桥》,19世纪版画作品。嘉德桥是罗马帝国保留至今的高架引水渠中最著名的一段,它的身影出现在5欧元纸币的背面 )

公元前7世纪,中国刚进入热热闹闹的春秋时期,古希腊却已经衰落,唯古罗马马首是瞻。也正是在这一时期,来自古希腊罗得岛(Rhodes)的贸易商开始造访普罗旺斯海岸。源自这一时期的罗得岛陶器后来在马赛以及邻近土伦(Toulon)的一些城镇都有考古发现。罗得岛的贸易商甚至还曾贡献过一些地名,例如现今与阿尔勒(Arles)隔罗讷河相望的特林基达(Trinquetaille),当年的名称是“Rhodanousia”。影响更为深远的则是普罗旺斯地区最主要的河流罗讷河本身的名称:如今的“Rh?ne”实际来自当年的“Rhodanos”。

当年名为“马萨利亚”(Massalia)、现在拥有鼎鼎大名的马赛号称是古希腊人在普罗旺斯地区的第一个移民点。但公平地说,最早建造马萨利亚的是公元前600年来自小亚细亚爱琴海岸弗卡(Phocaea,现今土耳其的Fo?a)的一批腓尼基人。这一移民似乎被证实是颇有前瞻的举措,因为约公元前540年腓尼基人就掀起了第二场移民潮,因为当时弗卡本身被波斯人所摧毁。负面后果则是:当地居民开始以自己为希腊居民自居,而这种心态即将造就马萨利亚的矜持与自足,也将拖累它挫败于自己的傲慢与漫不经心。

( 高卢战争期间的高卢骑士,19世纪版画作品 )

( 高卢战争期间的高卢骑士,19世纪版画作品 )

希腊化的马萨利亚随即成为地中海古代世界最重要的贸易港口之一。在其鼎盛时期,也即公元前4世纪,城内约有6000名居民,城墙内面积约50公顷。它由一个600名富有居民组成的元老院统辖。在俯瞰港口的山顶上,矗立着奉献给太阳神阿波罗的恢宏庙宇,在城市的另一端则是奉献给月神阿尔忒密斯的庙宇。马萨利亚铸造的德拉克马硬币(Drachma)在凯尔特人与利古里亚人的各处居住地都有发现。从马萨利亚出发的贸易商沿罗讷河与迪朗斯河逆流而上,开辟了通向瑞士与勃艮第的内地贸易路线,最远曾达到北端的波罗的海。他们出口的产品包括当地的葡萄酒、腌肉、腌鱼、芳香和药用植物、珊瑚和软木。

马萨利亚的商人在海岸线上建立了一系列的小型居住区和贸易站,这些地方后来逐渐发展成为城镇,其中最著名的一些例子是:“Athenopolis”(现名圣托佩)、“Nikaia”(现名尼斯)、“Monoicos”(现名摩纳哥)。对于普罗旺斯地区的建筑风格,古希腊人也留下了深远的影响,包括私人别墅、室内装饰风格以及必不可少的古希腊风格的露天公众领域。这一时期马萨利亚最著名的居民是数学家、占星家、探险家皮西亚斯(Pytheas)。他是第一个记述月亮对潮汐影响的人,也是第一个提出极北之地(Thule)传说的人。在实践上,他于公元前330至前320年间组织了一支前往“极北之地”的探险队,一直到达英国、冰岛、挪威,成为第一个记载极昼、极冠的人。尽管皮西亚斯试图开辟一条在英国与马萨利亚之间进行锡矿贸易的海上通道,但在商业上并不成功,因为当时的马萨利亚人都认为,通过陆路与欧洲北部进行贸易更便捷。

( 罗马皇帝克劳狄 )

( 罗马皇帝克劳狄 )

与利古里亚人因期望“乘醉听箫鼓”而“挥鞭南下”的憧憬完全不同,公元前218年,当汉尼拔率领他的迦太基大军穿过普罗旺斯向罗马进发时,马萨利亚和罗马成为了盟友。罗马派出的由大西庇阿(Publius Scipio)率领的60艘舰艇与两个军团并没能在马萨利亚彻底挫败汉尼拔进攻的决心;公元前207年,汉尼拔卷土重来,而马萨利亚也再度和罗马结盟。著名的古罗马演说家西塞罗(Cicero)因此称:“马萨利亚是罗马最忠实的盟友。”

对于中国历史来说,公元前221年是标志性的秦始皇统一六国之时,而公元前207年是巨鹿大战之际。情形东西各有不同,但面对危机的判断理应接近。马萨利亚与高卢各地都有贸易往来,但它在军事实力上并无优势,经常会与凯尔特人或利古里亚人这样强悍的邻居产生冲突。公元2世纪,马萨利亚向罗马求助共同抵御高卢人(Gauls)。公元前181年,应马萨利亚的恳求,罗马出兵压制了活跃在热那亚(Genoa)和阿尔本加(Albenga)之间沿岸的利古里亚海盗。不久,公元前154年,罗马大使在尼斯郊外的卡涅(Cagnes)被侮辱并遭受攻击,驻守的罗马总督奥比缪斯(Quintus Opimius)即刻带领一支军队进入普罗旺斯击败了挑衅者,重新确立了马萨利亚在从摩纳哥直至阿尔让河(Argens)河口一线的权威。

( 公元410年8月,西哥特人首领阿拉里克率领军队进入罗马城 )

( 公元410年8月,西哥特人首领阿拉里克率领军队进入罗马城 )

公元前125年,以塞林(Salyens)部落为首的一支凯尔特部落联军直逼马萨利亚城下。由总督弗拉库斯(Fulvius Flaccus)率领的罗马军团翻过阿尔卑斯山、经迪朗斯河谷行军进而击退了塞林联军。公元前123年,另一支由卡尔韦努斯(Sextius Calvinus)率领的罗马军队又再度进入普罗旺斯,攻占了塞林部落首都的山顶碉堡“Oppidum d’Entremont”。战役结束后,卡尔韦努斯拆毁了碉堡,在山下原本供奉圣泉之处建造了一座新的城镇,当时命名为“Aquae Sextiae”(六泉之城),后来逐渐简化为“Aix”,最后定型成今天的“Aix-en-Provence”(艾克斯-普罗旺斯)。

公元前122年,罗马再度面临来自高卢的挑战,此次的首领是塞林部落的另一头领条顿莫图鲁斯(Teutonmotulus),他还获得了另外两个部落的支持。应战的罗马将领是安诺巴古斯(Domitius Ahenobargus),他使用了战象这一更具杀伤力的武器,高卢联军伤亡惨重。公元前121年,由马克西姆(Fabius Maximus)率领的又一支罗马军队进驻普罗旺斯增援安诺巴古斯,在罗讷河谷打败高卢联军,十余万高卢人在此次战役中丧生。战争结束后,安诺巴古斯宣布:位于西班牙与意大利之间的高卢地区成为罗马的行省。公元前118年,在奥德河(Aude)河口,安诺巴古斯的士兵建造起罗马第一个位于意大利之外的殖民地,命名为“Narbo Martius”,即“纳伯恩”(Narbonensis),其行政中心位于现在的纳博讷(Narbonne)。在这一行政区划中,只有属于古希腊的港口领地马萨利亚仍保有独立地位。这也是罗马行省概念上的“普罗旺斯”第一次出现。然后,罗马新建了尼姆(Nimes)和图卢兹(Toulouse)两个殖民地,并修筑了从意大利通往西班牙的大道“Via Domitia”。此间,东方的张骞正第二次出使西域。

( 公元496年,克洛维一世受洗皈依罗马天主教 )

( 公元496年,克洛维一世受洗皈依罗马天主教 )

纳伯恩行省的涵盖区域不久扩展成现在所说历史概念上的普罗旺斯。某种概念上说它是普罗旺斯最辉煌的时期,但也是最被现代游客忽略的时期,毕竟它所倚持的古罗马斗兽场与剧院等符号跟现在的阳光普罗旺斯概念有一定距离。只有足够细心的游客才会发现,在以本土语言为傲的法国,这是一个在全境标榜拉丁语的地区。

公元前109年,普罗旺斯又一次面对来自北方的威胁:一批强大的凯尔特-日耳曼部落、条顿人(Teutons)和辛布里人(Cimbri)离开了祖居的波罗的海,南下进入高卢,试图寻找新的居住地。他们首先进入罗讷河谷,并在现今的奥朗日(Orange)击败了驻守的罗马军团。继“高卢人”之后,“日耳曼人”(Germans)是一个可以囊括东、西哥特人的更含混的概念,几乎可以涵盖当时活跃在欧洲东北部的各种族。

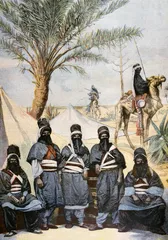

( 阿拉伯撒拉逊人 )

( 阿拉伯撒拉逊人 )

首先击败日耳曼人的是士兵出身、当时已是罗马最优秀的将领之一的马略(Gaius Marius)。马略率领6个罗马军团进入普罗旺斯,阻断了条顿人和辛布里人进入意大利的通道,并在此耐心等待了两年。此间条顿人和辛布里人不断在西班牙和高卢北部骚扰,马略则命令士兵开凿阿尔勒(Arles)一带通向罗讷河的运河,用来确保军队可以获得来自河口的海上补给,并由此大大提高了军队在罗讷三角洲一带的机动性。公元前102年,辛布里人向东发起进攻,条顿人和他们的新盟友安布隆人南下普罗旺斯,直逼意大利北部。公元前102年,马略在艾克斯-普罗旺斯迎战南下的部落联军并将其击溃。根据普鲁塔克的记载,十余万名条顿人和安布隆人阵亡。意大利和普罗旺斯由此换来了近一个世纪的安宁。

当然,在罗马开辟的这片被称为“纳伯恩”的新行省的总督中,最著名的莫过于恺撒。恺撒的任期是公元前58至前49年,但他本人几乎不曾在行省境内逗留,纳伯恩在很大程度上不过是他北上征服“山北高卢”各部的战略补给地。“山北高卢”又称“外高卢”或“长发高卢”,是相对古罗马已经控制的包括纳伯恩在内的阿尔卑斯山以南地区而言,包括现在法国中部及北部,比利时以及荷兰、卢森堡、瑞士和德国(莱茵河左岸)的一部分。恺撒的征战自公元前58年持续至公元前51年,以阿莱西亚战役(Battle of Alesia)中俘虏外高卢最后一支反抗部落的首领维尔琴热托里克斯(Vercingetorix)为结束标志。投降仪式上,高大魁梧的维尔琴热托里克斯以虽败犹荣的姿态,将武器丢弃在恺撒面前,这一场景已经成为如今法国许多以高卢文化为主题的通俗漫画、小说的经典桥段。但杜比编纂的《法国史》中却不免发出这样的疑问:“高卢今后会归顺日耳曼人呢,还是依附于罗马人,或者更有可能是被两者瓜分?恺撒的胜利解决了这一问题,它将高卢从日耳曼人的阴影下拖出来,时间长达5个世纪,它拯救了国土的统一,并固定了将莱茵河作为高卢与日耳曼界河的格局。同时它也将凯尔特人的高卢变成了拉丁人的一个行省。”

( 北非柏柏尔人 )

( 北非柏柏尔人 )

恺撒生前不曾为自己征服的外高卢做过经元老院同意的行省规划,尽管战功显赫,但他仿佛扮演了近百年后中国曹操的榜样,至死没有称帝。直至公元前27年,恺撒的养子兼继承者、罗马帝国的第一个皇帝奥古斯都(Augustus)才将外高卢划分为三个行省,而且很可能参考了恺撒在《高卢战记》开篇对外高卢三部的划分:这三个行省是阿基塔尼(Aquitani)高卢、比利时(Belgae)高卢和化身为“里昂高卢”的凯尔特(Celtae)高卢,三者的首府为里昂(Lyon)。

里昂后来逐渐成为罗马帝国统治概念中“普罗旺斯”的最北端城市,但它还远远没有获得在现代法国那么重要的中央枢纽地位,当时在普罗旺斯最为富庶显赫的是尚未改名成“马赛”的马萨利亚。直至恺撒结束高卢之战,马萨利亚还一直享有自己的独立,并经常可以从与罗马的联盟中获益。然而,公元前49年,当恺撒与庞培(Pompey)开始争夺罗马的统治大权时,马萨利亚的元老院做出了一个致命的错误选择:他们支持了庞培。向来行事果断的恺撒立刻向马萨利亚派出一支军队,包围了城市。他在城墙外修建了长长的战壕,恰如他在对付外高卢人的阿莱西亚战役时一样,他还砍伐了大量被利古里亚人奉为“圣林”的树木以建造监视瞭望塔,同时在阿尔勒修建了数十艘新的舰艇。新的舰队由恺撒的使节阿尔比努斯(Decimus Junius Brutus Albinus)率领,在弗里岛(Frioul)击溃了马萨利亚的舰队,由此切断了城内与海上的联系。马萨利亚城中因此瘟疫蔓延。公元前49年9月,恺撒的军队攻破马萨利亚的城墙,马萨利亚陷落。全部马萨利亚人为补偿支持庞培的错误支付了巨额罚款,城市由此丧失自己的独立,不得不交出全部军队与财库,除仍保有施托夏德群岛(Stoechades Islands)和尼斯外,放弃了对所有邻近领地的所有权。

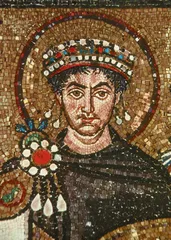

( 东罗马帝国皇帝朱斯蒂安 )

( 东罗马帝国皇帝朱斯蒂安 )

普罗旺斯地区的罗马征服的最后阶段发生在公元前24至前14年,其时已经事实称帝的奥古斯都派出一支军队征服最后的利古里亚部落。战争发生在如今普罗旺斯地区西北部的希思特隆(Sisteron)、迪涅(Digne)、卡斯特拉涅(Castellane)等山区。公元前8年,奥古斯都在普罗旺斯东南部的图尔比(La Turbie)建造一座凯旋碑,以纪念该地区的最终平定。图尔比在意大利语中被称为“Turbia”,在中世纪时期属热那亚共和国领地。在《神曲》中,但丁曾经将此地称为意大利利古里亚地区的最西边缘。

普罗旺斯的罗马-高卢人

( “铁锤查理”在公元732年的普瓦捷战役中。这次战役的胜利再次阻止了来自西班牙的穆斯林部落进攻天主教国家 )

( “铁锤查理”在公元732年的普瓦捷战役中。这次战役的胜利再次阻止了来自西班牙的穆斯林部落进攻天主教国家 )

公元1世纪至3世纪是中国“滚滚长江东逝水,浪花淘尽英雄”的年代,在普罗旺斯却是持续了近3个世纪的所谓的“罗马和平”(Pax Romana)期。在此期间,从阿尔卑斯山到比利牛斯山脉间的整个普罗旺斯地区首次使用了同一种语言、同一个政体、同一种货币。拉丁语在高卢成了行政语言、官方语言,同时也是文化语言。普罗旺斯地区的居民的安全感如此稳定,以至于他们开始放弃山顶的碉堡,开始下到平原建设城镇。巴斯提撰写的《普罗旺斯史》中把罗马帝国将新征服土地转变为行省的过程称作高卢人的“开化过程”,并将“开化”定义为“居住在城镇中”。罗马人并没有强行推行开化政策,高卢的部落体制基本得到保存,罗马对高卢的统治与各个部落酋长在部落内部的权威并行不悖,“如果认为高卢人不加抵抗地接受了罗马人的统治,那就错了。被征服的民族表现了他们的反抗,虽然不是全部。某些民族没有给帝国政权增加多少麻烦,特别是纳伯恩高卢地区”。面对纳伯恩行省,古罗马自然学家普林尼(Pliny)曾经感慨:“这不是一个行省,这是另一个意大利。”

如何记录高卢之战的悲壮并同时分享罗马帝国的荣耀,这是每一个法国史学家都不得不面临的问题。法兰西院士杜比在他编纂的《法国史》中选择了这样的观点:“这是一个决定性的日子,它标志着新时代的开始。在罗马的统治下,虽然还有一些零星的抵抗,但是,高卢人(现在把他们叫作罗马-高卢人还太早)在几个世纪里埋头于他们的和平建设。他们利用和平经营他们的土地,为了生产,也为了出售。他们已经喜欢上了城市的生活,日益成为城市居民。他们接受了罗马人的神祇,但也没有完全放弃他们自己的神。他们开始上学,说拉丁语,但也没有失去他们的特性。他们的艺术受到罗马的影响,但也没有抛弃他们自己的特点。由此高卢-凯尔特文明与罗马文明的亲密产生了新的文明,这一文明最后在日耳曼人入侵的困境和危机过后固化了它的拉丁特征,成为我们国家的文化。”

( 法兰克国王“矮子丕平” )

( 法兰克国王“矮子丕平” )

法国史学界创造了这样一个名词:“Gallo-Romains”(高卢-罗马人)。在杜比《法国史》的“商务印书馆版”中译本中,译者采用了“罗马-高卢人”的译法,在注释中解释说这是为了“强调高卢的主体性,即生活在罗马化影响下的高卢人”。不管是“高卢-罗马人”还是“罗马-高卢人”,当时的普罗旺斯居民选择了安静生活在罗马帝国治下。根据杜比的说法:“在公元前1世纪时,人们强烈的印象是:南部高卢与中部和北部高卢的强烈反差,南方自从公元前121年已经成为罗马的一部分,是‘先进的行省’,而中部和北部则经过8年殊死的战争已经大量失血……高卢南部具有某种地理上的同一性,特别是整个地区都属于地中海气候。老普林尼在公元1世纪晚期特别强调了这一点,他认为,纳伯恩地区是意大利向高卢的延伸部分。同时高卢南部深刻的特征也在于它的希腊化色彩……公元1世纪,斯特拉波在提及高卢人时,将高卢人描述成这样的形象:蓄胡须,留长发,精力旺盛,大胆鲁莽,好吹牛,渴望战争。一个世纪以后,许多浮雕作品表现的高卢人则是如此这般:他们或弯腰扶犁,或在手工作坊工作,所关心的是生产和商贸。维尔琴热托里克斯式的易怒暴躁的高卢人,遂成了安详平和的罗马-高卢人。”

以纳博讷为行政中心、向西一直延展至西班牙的纳伯恩行省全名为“Gallia Narbonensis”。除这片行省外,公元前7年,奥古斯都在阿尔卑斯山与地中海相遇之地创立“阿尔卑斯滨海省”(Alpes Maritimae),行政中心为现今的希米埃(Cimiez),位于尼斯山上。奥古斯都还设立了一个名为“阿尔卑斯·克蒂安山”(Alpes Cottiae)附庸公国,位于意大利边境阿尔卑斯山的北麓,行政中心位于现今意大利皮埃蒙特(Piedmont)大区的苏撒(Susa),后来罗马皇帝尼禄(Nero)又正式将阿尔卑斯·克蒂安山列为罗马帝国的一个行省。设立这些新的行省,主要目的在于确保罗马军队与商队通过阿尔卑斯山时的通道。

( 德·蒙特伏特,13世纪清剿卡特里派教徒时期的法军领袖 )

( 德·蒙特伏特,13世纪清剿卡特里派教徒时期的法军领袖 )

罗马帝国还在普罗旺斯建立了25个移民城镇和一整套行政管理系统。恺撒本人就为自己的退伍老兵设置了3个“采邑”,分别是现今的福莱宇(Fréjus)、阿尔勒与奥朗日。这些城镇中的居民都享有包括投票权在内的全部罗马公民权。后来奥古斯都也效仿他的养父为退伍老兵们增加了7个类似的采邑,分别是:阿普特(Apt)、阿维尼翁(Avignon)、卡朋特拉(Carpentras)、卡维庸迪(Cavaillon)、迪耶(Die)、迪涅与里茨(Riez)。了解罗马帝国历史的人都清楚,笼络好军队、尤其是近卫军是事关每一位罗马皇帝身家性命的头等大事:付给士兵足够高昂的赏金、确保他们在和平时期拥有足够的娱乐,这些士兵才不会有心思或闲暇一怒拔剑,给自己换一个更为慷慨的皇帝。这种“采邑”的另外两个好处是:必要时可以迅速将聚居的退伍兵召集并重新武装起来,这些退伍兵可以向当地高卢人展示身为罗马公民的好处,而“罗马公民权”一直是罗马帝国用来笼络新征服地区的重要诱饵。

与此同时,在普罗旺斯各地,不同级别的自治市(Municipia)或城邦(Civitates)也纷纷出现。很多高卢部落原本的行政中心或村庄也转变成罗马的自治市。这类城镇中的居民享有绝大部分罗马公民的权利与义务,但不拥有投票权。为联系各个城镇,更是为了便于罗马军队在意大利、西班牙之间或是罗讷河上游调遣,罗马的工程师以当时创新的砾石、石板加灰浆的技术建造出联络干道322条,总长度达7.8万公里的硬面公路。最早的罗马大道“Via Domitia”建造于公元前118年。这条大道穿越阿尔卑斯山、经吕贝隆山区到达罗讷河,然后沿纳伯恩省的海岸线进入西班牙。“Via Aurelia”大道连接现尼斯一带与罗讷河谷,终点位于艾克斯-普罗旺斯;“Via Agrippa”沿罗讷河谷由阿尔勒北上里昂,途经阿维尼翁、奥朗日、瓦朗斯(Valence)。在罗马帝国兴盛时期,所有这些大道都被翻修过6次。

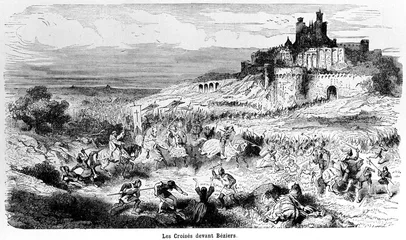

( 1208年,德·蒙特伏特指挥的在贝齐耶附近的一场战役 )

( 1208年,德·蒙特伏特指挥的在贝齐耶附近的一场战役 )

为适应行军与货运的需要,罗马大道实行了宽度划一的统一技术标准:主干道宽12米,中间部分为3.7至4.9米,供步兵使用;两边填筑高于路面的宽约0.6米的堤道,供指挥之用;再侧还有2.4米宽的骑兵道。道路的设计原则尽量取直,不惜频繁开挖隧道,同时上下坡度力求低缓,路面中间稍稍隆起,形成小弧形,以便下雨时候积水顺势流向两旁的下水道。路边有石砌保护,有排水沟。这样的设计理念一直沿用到今天欧洲的道路设计上,罗马大道也因而与罗马的高架水渠一样,超越了最初的实用功能与价值,成为联系欧洲的一种精神纽带。

也正是由于罗马大道与高架水渠的存在,普罗旺斯原本地处内陆的一些城镇开始兴旺发达起来。首先兴盛的自然是那些拥有全部罗马公民权的“老兵采邑”,而这些城镇中的大多数也顺理成章地成为现代普罗旺斯旅游业最热闹的目的地。马萨利亚失去其独立性和领土后,阿尔勒成为普罗旺斯地区最重要的经济中心。它继承了马萨利亚被迫放弃的领地,成为横跨罗讷河沿岸的贸易路线上最重要的桥梁城市。当时普罗旺斯的产品主要是小麦、橄榄油,以及来自阿维尼翁和阿尔勒的各种香肠等腌制肉类,外加来自安蒂布等地的鲜鱼。

( 阿拉贡国王与普罗旺斯伯爵之间持久的战争以阿拉贡家族阿尔方索的获胜告终 )

( 阿拉贡国王与普罗旺斯伯爵之间持久的战争以阿拉贡家族阿尔方索的获胜告终 )

古罗马地理学家斯特拉波记载:“纳伯恩省到处生产与意大利相同的作物。”但如今成为普罗旺斯象征的薰衣草当时在这片地区还没有任何痕迹。最早使用薰衣草的是古希腊人,他们将这种源自叙利亚的植物依照其原产地“Naarda”而命名为“Nard”。古罗马人将“Nard”改成了听起来似乎更为圆润的“Lavanda”,但实际含意其实略显直白,“要被洗掉的东西”。当时薰衣草在罗马帝国的售价是每磅100得纳利(Denarii),相当于同时期一个农场工人一个月的收入,或是去理发50次的费用,算得上奢侈品。普罗旺斯最早出现薰衣草是在中世纪,但真正兴旺还要等到19世纪普罗旺斯成为旅游神话之后。今天的普罗旺斯的另一胜景“葡萄园”在当时也无法看到:罗马帝国的皇帝图密善(Domitian)禁止在普罗旺斯种植葡萄园,普罗旺斯的所有城市只能享用进口自意大利的葡萄酒。唯一的例外是马萨利亚。建造马萨利亚的腓尼基人当年从自己家乡带来了葡萄苗与种植酿造技术,至今这一地区还享有一个法国葡萄酒的AOC地区命名:Coteaux d’Aix En Provence。

以悲观主义著称的古罗马哲学家塞涅卡(Seneca)说:“罗马人无论征服了什么地方,他也便在那里住下。”罗马人远征异地,迫不及待享受胜利的成果,无意中成就了普罗旺斯。如同杜比所说:“皇帝通过给予大量补贴的政策,使得这些城市光彩照人,就如皇帝使罗马成为十分优秀的大都市一样。这种财政补贴,只有动用安东尼和克里奥帕特拉和奥古斯都的巨大财富才有可能。”在杜比看来,真正使高卢人“转变为罗马-高卢人”的还是罗马帝国的第四任皇帝克劳狄(Claudius),即著名的罗马皇帝尼禄的养父:“长发高卢在城市高卢化、道路高卢化、军队高卢化之外,特别应该将精神高卢化归功于克劳狄。事实上,正是这位充满争议的皇帝(古典作家把他描写成一个怪物,愚笨,并被酒精和美女搞得晕晕乎乎)成功实现了心理上的双重转向。在罗马人的心理上,结束了数年来对高卢和高卢人的蔑视;从高卢人的心理上,消除了他们对罗马政府时期残酷战争的记忆和罗马人镇压以往高卢起义的记忆。在克劳狄之前,在高卢有高卢人和罗马人;在他之后,高卢被融入罗马的事业和罗马的文明之中,高卢人仍然存在,但他们已经转变为罗马-高卢人。”

公元68至70年,发生了一次大规模的日耳曼人入侵以及罗马帝国莱茵军团的叛乱,这极大地惊扰了普罗旺斯地区的平和生活,当时奋起还击的普罗旺斯居民喊出了这样的口号:“起来!拯救你们自己,也拯救罗马人,解放整个世界!”杜比的《法国史》中由此总结:“公元68至70年的这场流血冲突最好不过地说明了,奥古斯都时代的高卢人历经克劳狄的统治已经演变为罗马-高卢人,从此已自认为与罗马帝国、罗马文明、罗马的命运联系在一起了……在采纳了拉丁语言、思想和文明以后,处在蛮族威胁下的高卢找到了它自身的特点,那些罗马-高卢人找回了他们祖先的灵魂。”

罗马的工程师和建筑师们忙碌在各个城市,建造了大量的纪念碑、剧院、浴场、别墅、露天论坛、舞台乃至遍及整个普罗旺斯地区的高架水渠。当年的史料记载:南部诸省在富有、高雅方面与意大利不相上下了。然而,原本就言谈刻薄的英国历史学家吉本(Edward Gibbon)在《罗马帝国衰亡史》(The History of the Decline and Fall of the Roman Empire)中对于这些营造有这样的描述:“当普林尼被委以绝非帝国最富有或最重要的行政责任时,他发现,在他管辖内的各个城市正互相竞争着,修建各种具有实用价值的景观,以求引起这方人的好奇心和本市公民的感激之情。总督的责任只是帮助他们解决一些困难,在风格上给予一定的指导,有时设法阻止他们不要因为彼此争胜而不计工本。罗马和各省的富有的元老们全认为这样来装点和美化自己的时代和国家简直就是自己不可推卸的责任;这种社会风尚的影响经常可以补偿鉴赏力或慷慨方面的不足。”

在罗马帝国的后期,阿尔勒和其他一些普罗旺斯城镇几乎成了罗马的财富、文化和权力对外展示的橱窗。罗马帝国在阿尔勒修建的可以容纳两万名观众的圆形剧场,直至公元4世纪还在使用。罗马皇帝康斯坦丁(Constantine)本人曾于公元314与316年造访阿尔勒,皇帝阿伟图斯(Avitus)及马约林(Majorien)是罗马帝国最后几位皇帝中的两个,都分别于公元455与459年来阿尔勒暂住。公元418年,罗马皇帝奥诺里乌斯(Honorius)在信中对阿尔勒有这样的描述:“阿拉伯的香水、亚述的美味佳肴,全东方的财富都集中在阿尔勒,以至于人们会相信这些完全是当地的特产。”

公元297年,罗马帝国皇帝戴克里先(Dioclitian)重新制定了帝国的疆界,将原来的纳伯恩行省一分为二。接近罗讷河的东部新行省根据其行政中心维埃纳(Vienne)而被命名为“维埃纳行省”(Viennensis)。公元307年,诞生不过10年的新行省再度被一分为二:维埃纳行省保留了阿尔勒、维埃纳和罗讷河谷,同时以艾克斯-普罗旺斯为中心建造了“纳伯恩第二行省”(Narbonensis the Second)。普罗旺斯的“罗马和平”时期延续至3世纪中叶。日耳曼人分别在公元257年和275年两次入侵普罗旺斯。公元4世纪初,罗马皇帝康斯坦丁和他的朝臣不得不前往阿尔勒避难。

在一段时期里,普罗旺斯还是幸运的,公元3世纪末期,法兰克人(Franks)与阿拉曼人(Alamans)的入侵蹂躏了罗马-高卢的大部分土地,但普罗旺斯却在绝大多数时候得以幸免。与罗马-高卢的其他地区不同,普罗旺斯的居民仍旧居住在平地上的城镇中。阿尔勒和马赛高大厚实的城墙使城内居民足以免受外侵异族的威胁。得益于与罗马帝国地中海领域间的贸易,普罗旺斯地区的各处港口再度繁荣:土伦出产一种专门用于染制皇帝长袍的特殊紫色染料,此时已更名的马赛则享有为整个罗马-高卢地区进口或加工精制的罗马式棺椁(Sacrophogi)的权利。马赛和阿尔勒城中聚集着叙利亚人、腓尼基人以及犹太人的社区。阿尔勒甚至还在战乱中抽空在罗讷河右岸修建了一处新港。

法兰克救主

普罗旺斯享受了地处欧洲枢纽地带所带来的繁荣与财富,同时也不得不相应地承担起欧洲各部族混战战场的宿命。时至公元5世纪末,罗马帝国的力量已难以自保,更无暇保护普罗旺斯。日耳曼部族几度南下,首先是西哥特人(Visigoths),然后是东哥特人(Ostrogoths),继而是勃艮第人(Burgundians),最后是法兰克人(Franks)。自公元7世纪初起,来自北非的阿拉伯撒拉逊人(Saracen)以及柏柏尔人(Berber)也开始不断骚扰普罗旺斯海岸。

公元412年,已经占据了大西洋与罗讷河之间其他地区的西哥特人在洗劫过罗马后,“顺路”经过普罗旺斯前往西边的阿基坦(Aquitaine)与西班牙,对阿尔勒分别在公元425、452以及458年发起了几次不成功的进攻。勃艮第人的一支军队随后冲进了罗讷河谷以及迪朗斯河谷。与“征服哪里定居哪里”的罗马人不同,来自北方的这些部族显然更满足于穷了、闲了南下“狩猎”一番。公元471年,再度来扰的西哥特人击败了罗马皇帝安特米乌斯(Anthemius)的军队,下罗讷地区遭扫荡,阿尔勒面临全城断粮的威胁。公元476年,西哥特人终于动了自己当家做主的念头,于是西罗马帝国最后一位皇帝被废黜,西哥特人兵不血刃地进入了阿尔勒和马赛。

西罗马帝国灭亡后,西哥特人与勃艮第人瓜分了普罗旺斯:以迪朗斯河为界,西哥特人统治以南的区域,勃艮第人得到以北的领地。两部族分别建立了自己的政权,一套与罗马帝国截然不同、但为今人所熟悉的职衔就此诞生:每一座城市由一位伯爵(Comes)辖制,而每一组城市由一位公爵(Dux)统管。西哥特人在普罗旺斯的统治颇为短暂,于公元507年败于法兰克人的国王克洛维一世(Clovis I)之手,普罗旺斯终于迎来了第一位将把它与“法兰西”联系起来的统治者。

克洛维一世是法兰克王国的建立者,并且以自己祖父的名字将王国命名为墨洛温王朝(Mérovingiens)。法兰克人作为日耳曼人的一支来自现今荷兰、比利时一带,他们曾先后在梅茨(Metz)、巴黎、奥尔良(Orléans)以及兰斯(Reims)建立权力中心,但很少造访南部。法兰克王国的建立得益自公元486年克洛维在苏瓦松大战(Battle of Soissons)中的胜利。巴黎及其邻近土地是这次战役最大的战利品,克洛维下令全部族从现今荷兰、比利时一带迁至巴黎,而且定都于此。巴黎由此终于得以从罗马帝国时代的一个大道交汇城市“Lutetia Parisiorum”蜕变成法国的行政中心。

除建立法兰克王国之外,克洛维一生中还有另外两件大事:一是征服高卢、奠定了今日法国的基础,更重要的是他于公元496年的圣诞节受洗皈依了罗马天主教。后一项看似是个人选择,却为法兰克王国未来的命运奠定了基石。公元4世纪初,随着罗马皇帝康斯坦丁的受洗,天主教开始成为罗马帝国的国教。在随后的几任皇帝治下,天主教不但成为合法,而且被作为全民必须信仰的宗教。杜比的《法国史》中称:“克洛维与天主教的联盟是法国历史最具决定性的事件之一。克洛维没有像其他日耳曼国王那样成为阿里乌教派(Arianism)的信徒,从而使高卢和法兰克避免了长期的宗教分裂和国家分裂,而这种情况发生在哥特人和伦巴第人(Langobardus)的意大利,发生在西哥特人的西班牙,发生在汪达尔人(Vandals)的北非。由于法兰克征服者与原罗马臣民在宗教上的隔阂期非常短,大约在10至20年,所以没有留下太多的痕迹。两大统治集团很快靠拢,在随后的世纪最终融合,高卢在没有大的冲突下逐渐演变成法兰西,而此时西班牙却没有变成哥特国。名字的变化反映了在法兰西这片土地上日耳曼人和当地居民缔结关系的特殊性……定居巴黎也表明法兰克国王对法兰克人和罗马人关系的未来有某种程度的自信:两个民族古老的关系似乎证明了这一点,就如未来还将表现出来的一样。同时这也为在即将形成的综合文明中使罗马因素长期占据主导地位做了前期准备。”

不过,克洛维在生前并没有看到普罗旺斯“归化”进法兰克王国。劝服克洛维皈依罗马天主教的,传说是他于公元493年迎娶的来自勃艮第王国的妻子。这种传说目前没有史料佐证,但法兰克王国与勃艮第王国有联盟关系是确实的。公元507年战败西哥特人之后,克洛维原本试图与勃艮第王国联盟将整个普罗旺斯置入自己囊中,但他们的野心遭到了东哥特人的阻挠。东哥特人在他们的首领特奥多里克(Theodoric)率领下攻进了普罗旺斯,从勃艮第人手中抢走了阿尔勒,并于公元508年攻占了马赛与阿维尼翁。特奥多里克不只是“蛮族”的国王,与高踞拜占庭的东罗马帝国也有同盟关系。因此,在特奥多里克的治下,普罗旺斯再次从法律意义上成为罗马帝国的一部分,虽然这种维系并不牢靠。东哥特人在普罗旺斯的统治延续了不到30年。特奥多里克去世后,法兰克王国在墨洛温(Merovingian)家族统治下逐步吞噬了哥特人的领地。公元532年,他们再度联合勃艮第人围攻阿尔勒。公元534年,东罗马帝国皇帝朱斯蒂安(Justinian)将普罗旺斯全境割让给法兰克王国,但此时克洛维已经去世21年。

克洛维一生战功显赫,为教导法兰克人“开化”成地中海一带先进文明可以接受的邻居做出了巨大贡献,然而他临终前沿袭了日耳曼人的一个古老习惯,这个习惯不只破坏了他一手缔造的王国,而且预示了未来近千年不断在法兰西这片土地上恶性循环般上演的闹剧:遵照日耳曼传统,克洛维临终将自己的王国一分为四,由四个儿子各自继承。法兰克王国疆土分分合合的数独游戏由此开始,疆土的分裂偶尔会因某些继承人早逝或因某些继承人过于强势而暂时统一在一起,但雄主一代的去世继而会重演子孙将王国分割的混局。公元623年,在又一场领土分割混局中,奥斯特拉西亚(Austrasia)王国、勃艮第王国与阿基坦王国出现,而普罗旺斯再度被分属到两个统治者:马赛、艾克斯-普罗旺斯以及阿维尼翁属奥斯特拉西亚王国,其余东部地区属勃艮第王国。

公元6世纪在中国是纷乱的南北朝时期,在普罗旺斯也是灾难年代:奥斯特拉西亚王国和勃艮第王国争端不断,普罗旺斯的居民还要面对来自斯堪的纳维亚南部的伦巴第人(Lombard)和北日耳曼平原上的撒克逊人(Saxon)的侵扰,鼠疫与其他疫情也不断发生。在这个战乱年代,罗马帝国时期建立起来的灌溉工程已成废墟,罗讷河谷中经罗马人努力已经排干的土地再度变成沼泽,罗马的建筑与高架水渠被荒废,阿尔勒的斗兽场与奥朗日的剧场被遗弃,改用作居民设施。城中居民逐渐迁出,改住进山顶的碉堡要塞。唯一尚且维持的城市是马赛的港口区:仍旧源源不断来自东方的贸易支持了它的生存。对于普罗旺斯来说,墨洛温王朝留下的最为不朽的贡献是他们确定了今天普罗旺斯北部的边界:“Provincia”一名从此被赋予以塞尔河(Isère)以及迪朗斯河以南曾被东哥特与西哥特人统治的区域。

克洛维留下的墨洛温王朝维持了270年(481~751),后半期年份与东方的唐朝由“开元盛世”转入“安史之乱”相对应。在墨洛温王朝末期,统治实权逐渐转入世袭的宫相(Maire du Palais)之手。公元751年,法兰克王国宫相“铁锤查理”(Charles Martel)的儿子“矮子丕平”(Pépin le Bref)在罗马教皇支持下废黜了墨洛温王朝末代国王,建立加洛林(Carolingiens)王朝。“矮子丕平”的长子查理连年征战,控制了西欧大部分地区,建立庞大帝国,并于800年由罗马教皇加冕称帝。查理在名字后面增加了一个“曼”字以表示“伟大”,这就是历史上赫赫有名的“查理曼(Charlemagne)大帝”。在王朝其后的鼎盛时期,加洛林家族在名义上复辟了罗马帝国,也即开创了后世所谓的神圣罗马帝国(Holy Roman Empire of the German Nation),这使加洛林王朝成为最为后人所熟知的法兰克王朝。

然而,普罗旺斯与加洛林王朝之间的关系注定不及当年的墨洛温王朝。自公元8世纪开始,普罗旺斯成为墨洛温王朝的法兰克国王们与地中海世界新兴起的力量、后来被中世纪法国学者称为“撒拉逊人”(Saracen)的阿拉伯人争斗的战场。在希腊语中,“Saracen”原指“罗马帝国阿拉伯领地边缘以外生活的游民”。公元732年,“铁锤查理”在普罗旺斯以北的图尔(Tour)击败了来犯的阿拉伯撒拉逊人,阻止了他们继续北上。这场战役的胜利在法国编年史上得到了极高评价,被定义为天主教和伊斯兰教争斗的决定性转折点,“铁锤查理”也被歌颂为捍卫天主教的战士。

然而,公元736年,阿尔勒、马赛以及普罗旺斯西部的另两座城镇联合起来反对“铁锤查理”的统治。“铁锤查理”南下平息并惩治了叛乱的城镇。公元737年,普罗旺斯的部分城镇再度叛乱,这次他们找到撒拉逊人作为盟友。“铁锤查理”马上再度派出一支军队,占领了阿维尼翁并处死了大批叛军。公元739年,叛乱又一次在普罗旺斯爆发,此次“铁锤查理”不得已求助意大利的伦巴第王国协助,才将叛乱平息。

在查理曼大帝统治期间(公元742~814年),普罗旺斯又得到了一段相对和平有序的时期,然而经济却陷入绝望的贫穷境地:曾经令普罗旺斯在罗马帝国期间无比辉煌的海运与河运全部终止,人们不得不重新像自己的史前祖先一样,试图在贫瘠的土地上耕作维生。

普罗旺斯王朝的梦想

当查理曼大帝的继承者们开始争吵着三分帝国的时候,普罗旺斯的麻烦也再度开始。公元838年,马赛被撒拉逊人海盗攻占并洗劫,圣维克多修道院也在这期间被毁。公元849年,马赛城再次陷落,这次是来自拜占庭的海盗。公元842年,阿尔勒被劫,但它在公元850年抵挡住了一次来自撒拉逊人的进攻。在同一时期,一队诺曼人(Norman)经大西洋登陆普罗旺斯南部、如今以海盐著称的卡马尔格(Camargue)三角洲,以此为基地,洗劫了沿岸与周边的城市。

公元855年,加洛林王朝的最后第二位国王洛泰尔一世(Lothair I)去世后,普罗旺斯被作为王国留给了他的幼子查尔斯(Charles),范围包括东至阿尔卑斯山、南至地中海、北至里昂的罗讷河流域,查尔斯由此获得了“普罗旺斯国王”的头衔。“普罗旺斯国王”这个头衔也将成为未来好几个梦想者为之折腰的诱饵。普罗旺斯最大的魅力在于:北接勃艮第、下联意大利。

麻烦的源头可以追溯到查理曼大帝。查理曼大帝本人曾经考虑过依照日耳曼的习惯死后分割自己的帝国,但两名继承者的早逝使他不得不放弃这种想法。查理曼大帝去世后,帝国除意大利部分以外全部由他的幼子“虔诚者路易”(Louis le Pieux)掌管。然而“虔诚者路易”很不明智地在继位3年后就宣布了身后分割帝国的方案,不久就引起连绵不断的内战,直至他去世都未曾终结。公元843年,“虔诚者路易”的三个儿子签订著名的《凡尔登条约》(Traité de Verdun),将帝国一分为三,而与普罗旺斯直接相关的是长子洛泰尔一世获得的中法兰克(Francie médiane)国王头衔。中法兰克王国包括低地地区、洛林、阿尔萨斯、勃艮第、普罗旺斯和意大利。几兄弟分完帝国后倒也相安无事,问题出在洛泰尔一世死后,幼子查尔斯得到了普罗旺斯王国,这个王国实际上囊括了现今勃艮第与普罗旺斯的疆域,颇令人眼红。查尔斯8年后去世,他的两个兄长毫不客气地瓜分了他的领地:长子路易二世(Louis Ⅱ)获得了削减后的普罗旺斯王国,次子洛泰尔二世(Lothair Ⅱ)获得了从原先的“普罗旺斯王国”中分割出的“上勃艮第王国”(Kingdom of Upper Burgundy)。

与未来的普罗旺斯王朝直接相关的是长子路易二世获得的“新”普罗旺斯王国,然而未来的一切麻烦的根源却与“上勃艮第王国”相关。与上勃艮第王国相对应的是“下勃艮第王国”(Kingdom of Lower Burgundy),两个王国主要以罗讷河分界,罗讷河上游被称为“上勃艮第”,罗讷河下游被称为“下勃艮第”。下勃艮第最重要的地区为普罗旺斯,因此当时“下勃艮第”经常被代称为“普罗旺斯”。公元869年,洛泰尔二世去世,这次出手抢地的是他的两个皇叔:“虔诚者路易”的次子、东法兰克国王“日耳曼人路易”(Louis dit le Germanique)与他的弟弟、西法兰克国王“秃头查理”(Charles le Chauve),将上勃艮第王国一分为二。公元875年,“虔诚者路易”的孙子、普罗旺斯王国的拥有者路易二世又不争气地死在了两位皇叔前面。尝过了上一位侄子遗产甜头的“秃头查理”这次下手更快,直接南下接收了普罗旺斯,顺道进入意大利加冕为帝。半个上勃艮第、整个下勃艮第外加意大利,如此多娇的领土“秃头查理”本人却只享受了两年便于公元877年去世,继位者是他的次子“结舌者路易”(Louis Ⅱ le Bègue),可惜他也不过多活了两年。当包括普罗旺斯在内的这一大份遗产即将由“结舌者路易”的子嗣路易(Louis)和卡罗曼(Carloman)分割继承时,一匹“黑马”杀了出来。

博索(Boson de Provence)是“结舌者路易”的宫廷总管(Chamberlain),拥有里昂与维埃纳伯爵的头衔。他的父亲是法国北部洛林的伯爵,姑姑是上勃艮第国王洛泰尔二世的妻子,“秃头查理”则娶了他的姐姐。公元879年10月15日,博索在维埃纳附近的曼岱(Mantaille)召集了高级教士和法国东南部所有有影响力的伯爵,声称自己才是“结舌者路易”指定的继承人,同时宣布成立普罗旺斯王国并自封为王。尽管之前博索曾造访意大利,得到了教皇约翰八世(Pope John Ⅷ)的支持,但他的称王意愿仍旧当即遭到了质疑,因为博索本人并不拥有加洛林家族的半点血脉。“结舌者路易”的子嗣路易和卡罗曼分割好领地、办好种种即位手续与仪式后,转身联合东法兰克国王“日耳曼人路易”的幼子“胖子查理”(Charles Ⅲ le Gros),开始对付家中这位不知趣的大叔,蚕食过博索在马贡(Macon)一带的势力后,最终于公元882年8月将博索包围在维埃纳城中。9月,维埃纳城最终被攻破,博索被驱逐至迪瓦(Diois)山区,但始终拒绝放弃普罗旺斯王国的王位。查理由于讨伐有功而被授予一部分勃艮第土地,也即奥顿(Autun)公国,而这个奥顿公国就是未来的勃艮第公国,也即现在勃艮第地区的雏形。

公元887年,博索去世,普罗旺斯王位的纠结在他去世之后有了了结。博索的遗孀埃尔梅嘉德(Ermengarde)拥有正统的加洛林王朝血脉,而“胖子查理”继位后收养了博索的儿子路易,种种正统与否的程序问题由此解决。公元890年,路易被加冕为普罗旺斯王国国王。

在随后的4个世纪里,普罗旺斯由一系列普罗旺斯伯爵或侯爵(Marquises)统治。他们名义上是摇摇欲坠的加洛林王朝、勃艮第王国、加泰罗尼亚(Catalonia)或神圣罗马帝国的附庸,但在实践中,他们是独立的统治者。

首先是博索家族(Bosonids),在博索的努力下,他的儿子路易终于成为普罗旺斯的国王。尽管7岁就登上了王位,路易并不满足于自己的疆土。毕竟,作为名义上的“下勃艮第国王”,他没有得到半点真正的勃艮第领土。博索至死都相信自己作为“结舌者路易”的继承者对法国南部拥有所有权,他的儿子将这一梦想扩展到“结舌者路易”只短暂拥有了两年的意大利。路易梦想成为意大利的国王,最初他甚至真的获得了近似他父亲的成功:公元901年,他在罗马得到了教皇本笃五世(Pope Benedict Ⅴ)的加冕,但他随即在实际战场上落败于对手——意大利的贝伦加一世(Berengar Ⅰ)。路易允诺永远离开意大利,贝伦加一世也放了他,但路易却于第二年对意大利发起了攻击。在决战中,他被贝伦加一世俘虏,公元905年7月21日,25岁的他被贝伦加一世挖去双眼,以此作为对他背信的惩罚。路易从此得到“瞎子路易”(Louis Ⅲ les Aveugles)的绰号。“瞎子路易”被遣送回普罗旺斯并留在当地,直至公元928年去世,时年48岁。据史料记载,直至他去世,他坚持使用罗马皇帝的仪仗。

在“瞎子路易”统治的后半期,普罗旺斯在他的侄子、世袭阿尔勒伯爵爵位的雨果(Hugues d’Arles)的治理下得到了有序发展。如同墨洛温王朝末期统治实权逐渐转入宫相一样,瞎眼的路易对于自己的领地已经没有更多的控制力,公元911年,雨果将普罗旺斯的首府由维埃纳迁至阿尔勒,路易死后他继承了“普罗旺斯大公”(Duke of Provence)的名号。与路易一样,雨果同样着迷于成为意大利国王这一想法,他的运气显然好得多。公元924年贝伦加一世去世后,雨果对这一王位提出要求,并在声望上胜出勃艮第王国的鲁道夫二世(Rudolph Ⅱ),于公元926年在帕维亚(Pavia)获得教皇加冕。雨果因此统治了普罗旺斯与意大利近20年。

与普罗旺斯或勃艮第相比,雨果显然更迷恋意大利文化,他甚至同意将普罗旺(文 / 王星) 历史意大利战争之外阿尔勒法国历史普罗旺斯罗马帝国高卢人罗马市欧洲历史阳光