这就是卡尔卡松

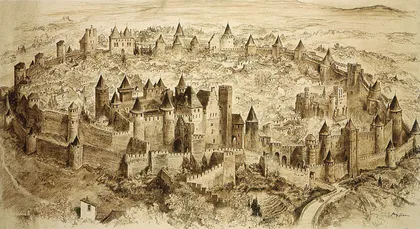

作者:曾焱 ( 从东南一面看到的卡尔卡松古城形廓。这是欧洲规模最大并保存完好的中世纪建筑群,自罗马-高卢时期起修筑要塞城墙,中世纪后建起古堡和教堂,在军事、宗教和建筑上都对欧洲发生过重要影响。城边有连通地中海和大西洋的南运河,建于17世纪,也是欧洲近代最伟大的土木工程之一 )

( 从东南一面看到的卡尔卡松古城形廓。这是欧洲规模最大并保存完好的中世纪建筑群,自罗马-高卢时期起修筑要塞城墙,中世纪后建起古堡和教堂,在军事、宗教和建筑上都对欧洲发生过重要影响。城边有连通地中海和大西洋的南运河,建于17世纪,也是欧洲近代最伟大的土木工程之一 )

从卡尔萨克到卡尔卡松

离开尼姆,我们沿A61公路穿过蒙彼利埃,开往要塞古堡卡尔卡松(La Cite de Carcassonne)。在法国,卡尔卡松是第四个入选联合国世界文化遗产名录的城市,相比它前面的斯特拉斯堡、巴黎、阿维尼翁,背靠黑山的卡尔卡松还真是一个安静的边城。

在离卡尔卡松最近的休息站,有一面坡地可以站上去观赏老城全貌。此地叫Aire de Repos de Belvedere d'Auriac,据说是远眺的最佳视点。内外两道城墙,里高外低,将方圆7公顷多的老城完全环抱了起来,站在我们的位置,依稀可见那三个著名的地标:最左边是康达尔城堡(Chateau de Comtal),中间是圣·纳扎尔教堂(Saint Nazaire),右面可以看到内墙上方的瓦德塔(La Tour de la Vade)。

卡尔卡松现在是朗格多克-鲁西永(Languedoc-Rousillion)大区的奥德省(Aude)首府,历史上自罗马-高卢时期即为要塞,扼守在塞普蒂马尼和加泰隆尼亚交界的比利牛斯山口,同时也是连接地中海和大西洋的咽喉要道。在欧洲,像这种建有防御工事的老城邦并不少,但卡尔卡松保存最为完整,是欧洲最大的中世纪古建筑群之一。历史上的大多数要塞在失去军事意义后,功用会慢慢发生改变,坚不可摧的防御城墙、瞭望塔楼无力对抗时间而终为废墟,现代城市就在昔日的城墙基址上开出林荫大道,然后保留几段遗迹作为一座新城的饰品。

卡尔卡松却幸运地绕过了它的历史宿命。17世纪中叶,当《比利牛斯合约》迫使西班牙将整个鲁西永地区都划给法国后,卡尔卡松实际上就不再具有前线要塞的地位,老城眼见一天天败落,却在19世纪赢得转机,因一次大规模的古建修复而得以回复中古要塞面貌。如今的卡尔卡松人生活在被两道城墙环绕的世界里,每年迎送300万游客来去,和历史、和现世好像都没有一点违和感。

( 在中世纪的宗教百年战争中,信奉纯洁教派的卡尔卡松人被教皇的十字军围城 )

( 在中世纪的宗教百年战争中,信奉纯洁教派的卡尔卡松人被教皇的十字军围城 )

从西面进城,跨过奥德河上那座旧石桥,就看见了护城河、木吊桥和城门。罗马并非一日建成,卡尔卡松也一样。这里新石器时代就有人居住,但不在现址,而是往西南约1公里外的卡尔萨克高地(Plateau de Carsac),我们过来时走的A61号公路现在正好穿过它。后来不知什么原因,居民逐渐向东北迁移,到公元6世纪时,踞于奥德河谷(L'Aude)之上的这片高地才成了建城地点。最早一段城墙是古罗马人修的,其废垣夹杂在现在的内墙中,具有典型高卢-罗马风格的细条红砖很好辨识,到中世纪,城墙就是用块石垒砌了。罗马人公元前就在这里设防,后来反复易手,公元3世纪被阿拉曼人(Alman)和日耳曼人(German)占据过,公元5世纪西罗马衰亡后又落到西哥特人手中。公元725年,来自比利牛斯山南面的西班牙撒拉逊人(Saracen)带着他们的伊斯兰文明攻陷了要塞,“卡尔卡松”这个名字就得自萨拉森语,并一直沿用下来。

站在城门下仰望高大厚重的城墙和塔楼,会想起那些令人生畏的战争和传说。历史上这里发生过好几次著名的围城之役。传说女领主卡尔卡斯(Carcas)带领撒拉逊人和加洛林王朝的查理大帝在这里展开过一场守城大战,即“卡尔卡松之围”:查理大帝率军南下讨伐异教徒,被卡尔卡松的堡垒挡在了城外。围城长达一年,撒拉逊人几近粮绝仍不肯投降,女领主吩咐手下将余粮全部用来喂养城里最后一头小猪,再将养肥的猪丢到城外。查理大帝见猪长得肥实,以为城里供应充足,于是抱憾撤军。

( 19世纪中叶,负责法国古建修复的总工程师维奥莱画了这张理想中的卡尔卡松13世纪面貌 )

( 19世纪中叶,负责法国古建修复的总工程师维奥莱画了这张理想中的卡尔卡松13世纪面貌 )

但是在历史上,南下讨伐撒拉逊人的并非查理大帝,而是他父亲——公元8世纪中期在位的“矮子丕平”。康达尔城堡主塔内有一幅12世纪壁画,上面描绘的就是撒拉逊人和十字军作战的场面,由于这面墙曾被刷过一层石灰浆,将壁画覆盖了,直到1926年才被修复古堡的人发现。在进城那个奥德门前的护城河边,现在还有一座笑容诡异的石雕头像立在那里,便是女领主卡尔卡斯。位于奥德桥和奥德门之间的这片空地曾是护卫古城的第一道防线,法国大革命前后被改造为公共广场,取名为当时极时髦的“自由广场”。1793年11月20日,一群激进的革命者就在这个广场上将城堡里收藏的全部历史档案付之一炬。

再说撒拉逊人和伊斯兰教,最终还是被法兰克人赶出了卡尔卡松。之后几个世纪,这里的领主都属特兰卡维尔(Trencavel)家族,他们来自阿尔比(Albi)城,信奉纯洁教派(历史上也称阿尔比派),该派和教皇之间的敌对使得中世纪欧洲,尤其是法国南部陷入血雨腥风。事实上,直到9世纪末期,统一在法兰西王国名下的这片领地依旧处在割据状态,加佩王朝的权力得到表面承认,实际上大领主都无需听从。领主们拥有铸造钱币、制定法律、征收赋税和建立武装的绝对控制权,他们中的多数人比国王还富有。其时,加佩王朝的领地仅限于巴黎、圣德尼和兰斯这三地,而在它四周,北面有最强大的诺曼底公爵,东面有香槟伯爵和勃艮第公爵,西部是布列塔尼公爵,占据南部的是图卢兹公爵和巴塞罗那伯爵。富饶的南部尤其坐大,在图卢兹和巴塞罗那两位领主眼里,罗讷河以北都是“北方的野蛮人”,国王在罗讷河以南广大地区的影响也几乎等于零。那个时期的卡尔卡松,已经和图卢兹、蒙彼利埃、尼姆同为中心城市,卡尔卡松子爵联合实力相近的巴塞罗那伯爵等大领主,一起瓜分了阿基坦和塞普蒂马尼地区,也就是今天的朗格多克。又经过多番争夺,公元11世纪初,图卢兹伯爵成为南部权势最强大的领主,这位雷蒙四世原是一个修道院的院长,因为继承了母亲和表姐的遗产、领地而夺位。他将疆域扩张至加龙河到罗讷河一线并延伸到普罗旺斯更边远的领地,在1105年去世的时候,传给儿子雷蒙五世的已经是一个真正意义上的公国——拥有自己的行政机构和文化,海陆贸易发达,城市繁荣。雷蒙五世时期,图卢兹公国又进一步变成领主联邦,维系了将近百年的相对和平,城市及周边乡村也越来越富有。通过与意大利各城市的海上贸易往来,图卢兹、蒙彼利埃成了皮革、呢绒和染料的交易中心,而卡尔卡松、尼姆则出现了大规模的集市,总之商业非常发达。与此同时,城市自治形态在朗格多克地区也逐渐发展出雏形,各城市都被交给执政官(Consul)管理,最初执政官还由领主指定,后来变为经选举产生,一年一换。

( 20世纪初的卡尔卡松城和卡尔卡松人 )

( 20世纪初的卡尔卡松城和卡尔卡松人 )

在法国史家的记述中,11~13世纪这200年被视为南部的美好时期,商贸繁荣和城市自治带来了文化上的提升和丰富。“罗曼”艺术的雕刻家们在各个城市创造杰作,对修道院的装饰尤其精美。蒙彼利埃开办“理学院”,授受罗马法,培养前往各地传播成文法律的公证人。几乎南部的每座城市都有了“行吟诗人”,他们使用当地多克语写作,使方言获得了书面语言的庄严地位。这种文学活动发源于利穆赞,经过图卢兹和卡尔卡松,一直扩展到蒙彼利埃,并因某些骑士和王侯参与而变得以高雅闻名。

卡尔卡松城的主体建筑——康达尔堡、圣·纳扎尔教堂,正是在这个有过各种伟大创造的时期筑建完成。我们刚刚跨过的奥德桥也是12世纪修造,桥体至今完整,后人只对桥头部分做过修补加固。还有内城墙主体建筑,极具代表性的瓦德塔楼就建于1240年。

( 卡尔卡松下城 )

( 卡尔卡松下城 )

上城和下城

法国一本旅游指南列举了卡尔卡松老城里5个必看的地方,“错过其中任何一处都不应该离开”:外墙、内墙、康达尔城堡、圣·纳扎尔教堂,然后就是老城生活区。那些石子道、中古庭院、小酒馆不但值得慢慢品看,还需走进去享用,所以,在古城住宿一晚是比较好的选择。城堡早上10点左右开放参观,这之前从外面进城的人很少,住在城里的人稍稍早起些,就足可享受到三四个小时的闲适。喝杯咖啡,到处逛逛,看当地人开门洒扫、摆开生意,暂且忘掉自己无趣的游客身份。

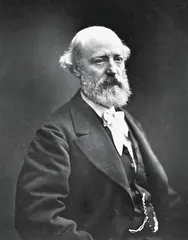

( 19世纪法国建筑大师维奥莱·勒·杜克 )

( 19世纪法国建筑大师维奥莱·勒·杜克 )

圣·纳扎尔教堂被比喻为古城里的“珠宝”。很幸运,我们住的酒店正好在教堂一角,出门就能看见它精美的哥特侧翼。这座教堂从11世纪开始建造,所以主体结构是厚重的南方罗曼式,大厅中间高两边低,侧廊窄,中殿的拱为半圆形。13、14世纪,卡尔卡松古城成了北边圣路易王的领地,教堂于是被改造为正在北方流行的哥特式,外墙的花窗、雕塑以及北方交叉拱,都是典型哥特时期风格。静坐在教堂一隅,眼前就是几百年的风云变幻。

两道城墙之间的夹道是极好的漫步地方。墙体绵延3公里,其间宽度足够两辆马车并驾,我看到一张20世纪初的老照片,上面5个人骑马并行在这个夹道上,仍显宽绰有余。每隔一段距离,便起一处塔楼,大小52座,红、灰两色尖顶参差错落,气势撼人。穿过著名的纳波讷斯门(La Porte Narbonnaise),就是通往老城中心的石板主道,可达至康达尔堡。古堡修在全城地势最高处,西、南、北三面看去,视野都几无阻碍。人们推测建造它的领主应是12世纪早期的阿顿子爵(Vicomte Aton),或稍晚的雷蒙三世(Raymond Roger Ⅲ)。古堡防御系统缜密到几乎水泼不进,穿行其中不由得生出感慨,这般苦心竭虑的设计当年也没能抗得主十字军的进攻,连雷蒙后人都死在了自己建造的城堡监狱里。古城南面对着的那片山谷,本来还修有5座护卫它的子城堡(Chateau de Termes,Chateau d'Aguilar,Chateau de Quéribus,Chateau de Peyrepertuse,Chateau de Puilaurens),守住朗格多克通往西班牙的要道,如今已为废墟。那边的古意和野趣或许还甚于古城,许多人爬上去悼古思今,但必须靠自驾车,没有公共交通可达。

纯洁教派和罗马教皇进行了持续百年的宗教战争。该教派12世纪中期从巴尔干半岛传入阿尔比后,在南部信徒越来越多。他们认为善恶两分,上帝是善的化身,不可能创造邪恶,而邪恶是恶神所为,其化身是撒旦。这样,纯洁派就违背了基督教“上帝创造一切”的教义而成为异端。纯洁派不听从罗马教皇指派的主教,按照自己的方式在阿尔比、图卢兹和卡尔卡松等地建立教区,主张苦修。以图卢兹伯爵、雷蒙六世为代表,南方很多领主和贵族都暗自信奉纯洁派并成为教徒事实上的保护者。教皇英诺森三世派出特使谴责图卢兹伯爵支持异端,宣布将他逐出教门,致使图卢兹人起来反对教会,于1208年将特使杀死。教皇在法王菲利普·奥古斯特和北方领主们的支持下进行反击,以维护正统的基督教信仰为名组织十字军南下讨伐。主将西蒙·德·蒙特伏特(Simon de Montfort)骁勇残忍,1209年攻陷贝济耶后下令屠城,接下来围攻卡尔卡松,以切断水源的方式迫使领主雷蒙·罗杰开城投降,所有卡尔卡松人都被剥光衣服逐出城外,雷蒙死于狱中。蒙福尔占领图卢兹后,不久被群起反抗的朗格多克人杀死在城下。1224年,他的儿子被迫将卡尔卡松献给国王,古城从此成为圣路易的辖地。

老城西北面的卡尔卡松新城,名“圣路易堡”(Bastide Saint-Louis),就和这段历史有关。我们因为时间原因没有进到新城去,太阳落山的时候,站在老城墙上可大概看清城廓。说是新城,其实也有将近千年的历史,所以它还有另一个名字叫作“下城”(Ville-Basse),古城则为“上城”(Ville-Haute),这是依地势而言。1240年,前领主雷蒙家族谋反未遂,圣路易为绝后患,将全城居民赶出城,命他们在奥德河对岸定居,并修了一道五边形防御壕将之团团围住。新城地处平原,商贸迅速发展起来,到14世纪已成朗格多克地区乃至全法国最重要的羊毛织物产地。在之后的英法百年战争中,新城被黑王子爱德华的大军点了一把大火,战争结束后才慢慢恢复元气。就像大多数急于和外部世界连通无碍的城市一样,新城在18世纪拆除了五边形城壕,将基址改造为林荫大道。1882年,插画家马尔特·布朗(Malte Brun)为新老两城各设计一个城徽,老城的画面主体是康达尔堡,象征着权力,新城的则是一只山羊,意指这里发达的羊毛制造业。

1914年,火车站在新城竣工后,最早的现代旅游业从卡尔卡松开始了。欧洲近代最重要的土木工程之一——南运河(Canal de Midi)也从卡尔卡松新城流过。这是除城堡之外,卡尔卡松的另一个“世界文化遗产”,入选时间比古堡还早一年。南运河长240公里,从1667年开始修建,1681年竣工,完成了朗格多克地区从古罗马时代就开始的连接地中海和大西洋的梦想。从赛特(Sète)到图卢兹(Toulouse),从地中海到罗拉盖(Lauragais),沿途多是宗教古迹和葡萄产地,是现在非常受欢迎的一条线路。运河两岸至今有保存完好的古老小路,可步行,可骑行,或者坐上游船沿运河而下,从水路入卡尔卡松古城。我们是离开古城后才去参观的南运河,没有坐船,漫无目的地沿着岸边小路步行了一个多小时。主河道上挤了很多观看开水闸放行游船的人,拐入旁边的小路就变得清净了,路边植被茂盛而有野性,一路上不断碰到骑行的小车队,运河岸边停靠着好些游艇,老太老头搬把躺椅坐在船头看书晒太阳。和刚才古堡的厚重比起来,运河充满了南部乡村的闲淡。

一次伟大而有争议的修复

在城堡博物馆里,我们不断看到这个人的名字和图像:维奥莱·勒·杜克 (Viollet Le Duc,1814~1879),19世纪结构理性主义建筑的代表人物。他主持修复了巴黎圣母院,之后在卡尔卡松古城的大胆修复计划既获得惊叹和赞颂,所引起的争议和批评至今也没有平息。

事实上,卡尔卡松老城在新城崛起后便失去了过往地位。19世纪上半叶,手工业者和商人已经纷纷移居到新城,老城成了贫民窟,主体居民是织布工人和无家可归者,房子和城墙都变得破败不堪,沿城根儿一线盖起了很多棚房。如果不是恰逢19世纪下半叶的法国文物修复运动,卡尔卡松恐怕也就像其他要塞城邦一样继续破败下去。

18世纪末至19世纪初,法国经历了大革命对历史建筑的毁灭性破坏,但是,几乎就在破坏者的同时代人中,以雨果为代表的文人开始向建筑拆毁者开战,“注意保存共同遗产的意识,产生于1789年后人们对旧世界崩溃的眷恋,试图努力建构一个我们刚刚分析过的过去”。1830年10月23日,国民教育部部长基佐(Francois Guizot)向国王呈上报告,要求设立一个新职位——法兰西历史文物总监,也有人称为古建筑保护委员会督监。基佐他们意识到大革命已经带来了家族或封建权力的事实消亡,只有国家才能担负起维护古代建筑的职责,就像后来史学家所评价的,设置历史文物总监是“对大贵族个人消亡现象所做出的一个回答,也是个人财富缓慢归属于公众事业的结果”。

1834到1863年,担任总监职务的是浪漫主义作家梅里美(Prospee Merimee)。按照基佐的要求,梅里美“马不停蹄地跑遍法国所有的省份,对具有重大历史意义或艺术价值的古建筑做出现场确定,使得每一处具有毋庸置疑价值的古建筑都不会因无知或匆忙而遭受毁灭”。任职期间,他为全法国2800处文物古迹建立了档案,从北而南展开对重点历史建筑的抢救修复,并任用好友维奥莱·勒·杜克为总建筑师,使得他和他的思想主张在古建筑领域建立起绝对权威。他们从1843年一直合作到1863年梅里美辞去历史文物总监的职务为止,长达20年,其间维奥莱主持制定了修复巴黎圣母院的计划,负责修复了图卢兹的圣塞尔宁和圣德尼大教堂,然后在1849年,他开始主持修复亚眠大教堂和卡尔卡松的城根儿。

在卡尔卡松,维奥莱以持续数十年的庞巨工程来亲证自己的修复理念,直到1879年去世。1866年他在撰写《法兰西建筑推理词典》第八卷时对修复下了这样的定义:“修复一座建筑物,不是维护它,修理它,或重新创造它,而是回复它原来的全貌,尽管在某个特定的时间这些面貌已不复存在。”所以,他想要的是最大程度地再现一个中世纪的卡尔卡松城。

在维奥莱的时代,人们所能看到的关于卡尔卡松的版画或照片,城墙上那些残存塔楼和外堡都是没有顶的。但是,有个名叫克罗-梅尔维耶(Jean Pierre Clos-Mayrevieille)的卡尔卡松士绅,他也是最早推动修复抢救古城的人,在巴黎皇家图书馆里找到一张落款1452年的着色速写,上面画有老城和新城全景,这可能是唯一能够呈现卡尔卡松中世纪时期面貌的图示,那上面的塔楼都有一个小尖顶。这张图对维奥莱的修复计划产生了决定性影响,他以令人震惊的勇气修改了整座古城的天际线,回复它不复存在的原貌——为每一座塔楼和外堡都加上铅灰或暗红尖顶,就是我们今天所看到的样子。

维奥莱首先着手修复的是圣·纳扎尔教堂外部,也就是哥特风格部分,罗马式和哥特式混杂的教堂内部修复则持续到1870年才全部完成。然后,他向梅里美提出要将工程扩大到要塞和城堡。古城西面是他的重点,1855年他开始动手拆除附建在外城根儿下的那些房屋,然后重建主要塔楼,尤其是它们被损毁的顶部。1857年,北面工程也开始了。1864年,他修复了纳波讷斯门,并着手开始对付几近废墟的圣·纳扎尔门塔楼。像外科手术一样复杂的工程曾被普法战争的爆发短暂打断,但很快他又重启工作,进入到对老城西南面的修复中。直到去世前3年,维奥莱仍启动了十分艰巨的对康达尔城堡部分的修复。

维奥莱去世后,他的学生保罗(Paul Boeswillwald)和亨利(Henri Nodet)先后在1880和1913年接力修复。到1913年时,卡尔卡松古城已经基本是我们现在所看到的样子。如果把1960年的局部修补也计算在内,从1855年起那就是维奥莱的一辈子和几代建筑师的100年。(文 / 曾焱) 图卢兹卡松城堡法国历史就是卡尔建筑