现实的阿尔勒,凡高的阿尔勒

作者:曾焱 ( “夜间咖啡馆”现在改名为“凡高咖啡馆”,仍在原址,但房子已经重修了 )

( “夜间咖啡馆”现在改名为“凡高咖啡馆”,仍在原址,但房子已经重修了 )

朗格洛瓦桥(Le Pont de L'Anglois)

站在古罗马竞技场遗址的最高处,可以俯瞰到罗讷河流过阿尔勒,将城腹划为两半。老城这边屋群低矮紧密,当地人说,是为了抵挡春天令人畏惧的密史脱拉季风。淡黄色外墙、赭红屋顶,窄小曲折的石子路街巷,这种景象在地中海一带十分常见,没有阳光时,低沉的天空也会因此给人和暖的错觉。

巴黎通往马赛的铁路干线,在凡高的时代已经途经阿尔勒,不惜取道城中著名的阿尔勒斯园古墓遗址。我们乘坐TGV沿巴黎-马赛线南下,沿途只有两三个停靠点,阿尔勒是其一。

凡高到达阿尔勒的1888年2月,这座以阳光著称的城市罕见地下了大雪。意想外的寒冷貌似没有兜头浇灭画家对南部的热切。他画下到阿尔勒后的第一幅油画——《雪景》,明亮清澈,看起来像一个愉悦的梦境。在凡高之前,还没有哪个画家选择到阿尔勒来常住。后印象派们聚集在巴黎郊区的镇子里,像西涅克(Signac)和修拉(Seurat)他们落脚的阿涅尔(Aniere),有田野风情,离巴黎的画商也不远。南法和普罗旺斯自然吸引画家,但并非真正偏居一隅的阿尔勒,而是那些更容易呼朋引伴的地方:塞尚留在老家艾克斯-普罗旺斯,那里是有名的大学城。雷诺阿会住到令上流社会着迷的蓝色海岸,蒙蒂切利选择了南法最大的港口城市马赛。

所以美国传记作者阿伯·卢宾分析,凡高可能是被他喜欢的作家都德诱惑到阿尔勒来的。在长篇小说《达拉斯贡城的达达兰》里,出生在普罗旺斯的都德写过这片地区上的浓烈景物和人情风俗,这部小说和《磨坊笔记》都令凡高相当着迷,当他对巴黎感到极度失望之后,也许就想到了乐土“达拉斯贡”和“阿尔勒的姑娘”。

( 凡高油画作品《夜间的露天咖啡馆》 )

( 凡高油画作品《夜间的露天咖啡馆》 )

在古罗马时期,这里也曾是帝国通往欧洲北部各地交通要道上的必经地。为了标记自己的统治,恺撒大帝在这里复制了一座微缩版的罗马城——圆形竞技场、圆形剧场、异教徒墓园、隐修院以及圣·托罗菲莫教堂精美的罗马回廊……罗马纪念遗迹现在分布在这座小城的各个角落。此外,还有一段宗教意义上的历史,也让阿尔勒成为千百年来欧洲朝圣者徒步苦行的必经一站:在离阿尔勒50公里的地方,有个名叫滨海圣玛丽(Saintes Maries de la Mer)的渔村,现在也是著名的旅游地。根据古代普罗旺斯传说,圣母玛丽亚的姐姐也就是使徒圣雅各伯和圣约翰的母亲玛丽亚在神迹保护下逃脱迫害,与一众信徒驾无舵之船从这里登陆,留在普罗旺斯地区隐修了30年,小渔村因此得名,意思是“来自海上的圣玛丽”。

对凡高来说,除了事先对明艳阳光的期待,这座小城还多了另一层亲近:这里有麦田、灌木、码头、吊桥和驳船,凡高觉得很像老家北布拉邦特,但同时又没有令他厌恶的沉闷和忧郁,是一个具有理想色彩的、阳光充足的“荷兰”。3月,凡高画了郊外的《朗格洛瓦桥和洗衣妇》,后来人们通常称之为《阿尔勒的朗格洛瓦桥》。在写给弟弟提奥(Theo)的信中,他的心情也和画面一样,被强烈的色彩填满了:“今天我带了15号画布来工作。这是座吊桥,上面有行走的马车,被湛蓝的天空映衬着——河水也像天空一样蓝,橙黄色的河岸长满了青草,身穿短上衣的洗衣妇们戴了花花绿绿的帽子。”

( 阿尔勒的古罗马圆形剧场 )

( 阿尔勒的古罗马圆形剧场 )

车至阿尔勒郊野,我们看到的是这座老桥的20世纪仿制品。原址真在这里吗?让人踟蹰。周遭景物单调,现实中的赭褐色桥身和画面上铭黄色的曳桥反差如此大,当然,桥上不会有梦幻马车,桥下也没有洗衣妇,这里现在是只有游人来访的郊野。离曳桥不远,竖了一块景牌,上面放有原作的印刷复制品,色彩失真。不过,就算阿尔勒的阳光像125年前那样如期而至,眼前这条干涸的水道也断难如画面上的运河,“像天空一样蓝”。

我想起阿尔勒故事里的另一位主人公高更(Gaugin)。高更曾说,身在阿尔勒的凡高,“尽管一切杂乱无章,尽管一切混乱,画布上仍是光彩夺目的,他的言谈也是”。在抵制疾病、痛苦和孤独所激发出的凶猛创造力中,凡高其实再造了一个属于画布和颜料的阿尔勒:铭黄色的曳桥,普鲁士蓝的丝柏,紫罗蓝色的田野,星空旋转着蓝色和绿色。

( 古罗马竞技场 )

( 古罗马竞技场 )

凡高一生,画了10年画,住过11个地方,唯有阿尔勒(Arles)、圣雷米(Saint Remy)和奥维尔(Auvers sur Oise)这三处,与他的名字形成了一种不可剥离的关系。我想是因为凡高在生命的最后三年终于找到了自己的绘画“语法”,当这三个地方被他按照自己独一无二的“语法”重新叙述以后,就再难复原从前了。旅行者不必埋怨游览手册言必凡高。事实上,如果你没有把阿尔勒从旅行目的地的名单里删除,又怎么避得开那些和凡高有关的一切?咖啡馆用他的名字,药店用他的名字,就算是站在古罗马竞技场的遗迹前,“凡高”还是会和历史一起在场——《阿尔竞技场》的复制品就被立在入口处的小广场上,看斗牛的1888年的阿尔勒人挤满了画面。在古竞技场的对面,是一家家售卖旅游纪念品的小店,咖啡馆、餐馆、旅馆,每一所房屋都像是刚被人从凡高的世界里挪放出来,当地人将他的画印到桌布、杯垫、餐巾、钥匙链、明信片等一切可以出售的日常用物上,将自家门窗刷成紫罗兰色、湖绿、钴蓝或玫红,自信地冲撞着观光客的视线。

在市中心,唯一可以让你暂时忘记凡高的地方可能就是圆形罗马剧场了,距竞技场不远,建于公元前1世纪,是罗马帝国最古老的剧场之一。这座半圆形阶梯式的剧场可容纳8000名观众,至今还是阿尔勒每年音乐会和歌剧表演的主要场所。在阿尔勒几乎画过一切的凡高好像还没有画过它。

( 蒙马儒尔修道院遗迹 )

( 蒙马儒尔修道院遗迹 )

蒙马儒尔修道院(Abbaye de Montmajour)

进城之前,先转道去了这座废弃已久的古修道院遗址。到时已近傍晚,可供参观的几处都紧闭了大门,偶尔有鸦群惊起掠过。在公元10世纪中叶,这里是一片被沼地包围的峭壁岩石,古老的天主教隐修会——本笃会的修士们在上面建造了最初的隐修地。经过之后几个世纪的不断加修,这里成了普罗旺斯地区很有势力的修道院,欧洲朝圣者皆闻其名,蒙马儒尔也因贸易而变得更加富有。现在我们看到的蒙马儒尔基址,留有11世纪的古老隐修居所,12世纪的隐修院,14世纪的巡逻塔楼,18世纪的圣母修道院。它们残缺,但仍旧静穆撼人。

( 画布上和现实中的朗格洛瓦桥 )

( 画布上和现实中的朗格洛瓦桥 )

凡高说蒙马儒尔很美:“你不知道我看到了多么美的东西!那荒山上有座废弃了的修道院,它其实不很显眼,藏匿在冬青、雪松以及灰绿色的橄榄树后。”

开车从蒙马儒尔到阿尔勒城只需十来分钟,凡高那时候总是步行前往,大约花费一个小时,然后待上一整天。修道院以修凿在围墙外石头上的墓穴闻名,从前僧侣死后便安葬在这些墓穴中。但吸引凡高的并不是宗教,而是丘陵周围那些荒凉壮丽的景物。他反复画过有关蒙马儒尔的素描,《蒙马儒尔的废墟》、《蒙马儒尔的橄榄树》、《蒙马儒尔的荒山》,或是《火车穿过田野的蒙马儒尔风光》。当普罗旺斯最美的夏季来临时,1888年6月,凡高完成了一幅以蒙马儒尔为背景的油画——《拉克罗平原的收割》,现收藏在阿姆斯特丹凡高美术馆。

( 从古罗马斗兽场俯瞰阿尔勒,罗讷河居中而过 )

( 从古罗马斗兽场俯瞰阿尔勒,罗讷河居中而过 )

在来到阿尔勒之前,凡高磕磕绊绊又如朝圣一般坚定的画家生涯已经持续了8年。1880年,27岁的凡高放弃福音布道职业,寻求成为一个画家。他在荷兰和比利时到处访师,觉得自己从此“像一只换了羽毛的鸟”,他的新教牧师父亲却认为,“他经过深思熟虑似乎是选择了一条最艰难的路”。1880到1885年,是凡高的北方时期,受荷兰17世纪绘画大师伦勃朗和法国巴比松派画家米勒的影响,他常画昏暗的景物、低垂着头的底层人——农民、矿工、木匠、衰老者,用厚实的深褐色颜料覆盖画布,比如描绘矿工妻子凄苦生活的《负重者》和他广为流传的作品《食土豆者》,“具有新奇的技巧和道德上的教益”。1886年3月,凡高中断他在安特卫普美术学院的学习,到巴黎投奔在古比尔公司做画商的弟弟提奥。这家欧洲最大的连锁画店是他们叔叔文森特的生意,凡高本人在开始牧师和画家生涯之前,也曾有6年在古比尔的海牙和伦敦分部做事,后来因为发生对伦敦房东女儿产生无望爱恋的事件,凡高一蹶不振而遭解雇。在巴黎,提奥负责的画廊是印象派画家的聚会中心,凡高因此认识了毕沙罗、西涅克以及更晚一些出现在他眼前的修拉,此外还有尚未出名的年轻画家保罗·高更和埃米尔·贝尔纳。他在巴黎住了两年,画了大约200幅油画、40幅素描和10幅水彩,被点画派影响,明亮的光感和丰富的色彩逐渐替代了北方时期的昏灰。麦田和向日葵开始在凡高的画里出现了,《四朵剪下的向日葵》和《两朵剪下的向日葵》,它们跟随他,从巴黎来到了阿尔勒,一个每年夏季都会被无数向日葵花田染成金黄的地方。

他成了蒙马儒尔山下的艺术朝圣者吗?无论如何,在阿尔勒如隐修一般拼命作画的凡高,其间曾一遍遍地跋涉而来,悉心感受这里的草木、废墟、果园和麦田。至少,蒙马儒尔是他精神上的短暂避难所。

( 凡高作品《黄房子》 )

( 凡高作品《黄房子》 )

黄房子(Maison de Vincent a Arles)

旅游者都想去拉马丁广场找《黄房子》,其实它早就不存在了,现下的不过是复制品,就像运河上那座朗格洛瓦桥。

( 现在的“凡高咖啡馆”老板,一个阿尔勒人 )

( 现在的“凡高咖啡馆”老板,一个阿尔勒人 )

老房子据说毁于“二战”炮火,后来阿尔勒市政府按照凡高的画和当地老人的回忆,另外择址重建了一个,原址现在空余老拉马丁广场。新的“黄房子”里面也不再住人,变成了咖啡馆和纪念品店。几年前我去伦勃朗的家乡莱顿,所见景象也一样,他家的老屋和屋前的磨坊早被拆毁,现在供人参观的都是后来的仿造复原,所幸的是还在原址。

拉马丁广场很靠近市中心,有店铺,有集市,现在也是城里最热闹的地方之一。凡高到阿尔勒3个月后,开始着手实现邀请高更南下创办艺术家联盟“南方画室”的愿望,他在信中天真地许诺,要让高更做画室的负责人。就在拉马丁广场边,在加雷尔旅馆住了两个多月的凡高找到了安放自己和未来画室的地方。那是一栋形状狭长的两层楼房,有两个独立入口,凡高租下右侧4个房间,并重新漆刷了黄色外壁,让它变得非常醒目。他为自己和尚未到来的高更各自安排了一间卧室,买了两张一模一样的“乡村式样的卧床,大的双人床”;楼下是工作间,备有充足的画布、颜料。

( 高更自画像 )

( 高更自画像 )

凡高对黄房子和自己的卧室都感到满足,他写信告诉提奥:“水泥地板被我用嫣红的油漆刷了一遍,至于墙壁,还是用清淡的紫罗兰色比较好。床靠右侧,依着墙根,对面则摆了两张椅子和一个茶几,这三件东西统统是新鲜的黄油色——似乎还带点甜香味。被套是樱桃红的,床单和枕头是鸡蛋黄,其中略微调了点儿香木橼绿进去……”此外还有铁锈绿的窗户,丁香紫色的门。他在9月画了《文森特在阿尔勒的房子》,后来习惯地称为《黄房子》;10月,就在高更到来之前几天,他又完成了《文森特在阿尔勒的卧室》。关于后者,现在我们可以在不同的美术馆看到《卧室》的3个版本:原作尺寸为72厘米×90厘米,被公认为最好的一幅,凡高曾将它邮寄给巴黎的提奥,现收藏在阿姆斯特丹国立凡高博物馆。第二幅是他按照提奥的建议,凭记忆复制于1889年暮冬,在圣雷米疗养期间。这幅稍大,有73.6厘米×92.3厘米,色彩和构图也有调整,目前被芝加哥美术馆收藏。巴黎奥塞博物馆里陈列了第三个版本,是凡高送给母亲和妹妹的礼物。画幅仅有57厘米×74厘米,色彩不如前两幅鲜亮,但非常特别。后来在圣雷米的医院里,他写信给提奥说,《卧室》是他在阿尔勒最好的作品。

每月15法郎租金加上购置家具和画材的耗费,凡高在5个月里花掉800多法郎,几乎是普通工人小半年的收入,而这些钱全部来自提奥:提奥每月寄给他150法郎,凡高则将作品交其售卖。凡高的作品在当时还少有人问津,事实上是提奥在资助他的生活和创作,还有“南方画室”之梦。凡高不断给高更写信,催他早点从布列塔尼过来。在5个多月不确定的等待中,凡高焦虑不安,却仍能以令人惊讶的速度画画,《花瓶里的十四朵向日葵》、《夜间的露天咖啡馆》、《黄房子》、《罗讷河上的星空》、《卧室》、《播种者》,相继画于8月、9月和10月。他甚至计划用自己偏爱的向日葵静物系列来装饰高更的卧室,要画12幅,挂满每一面墙。

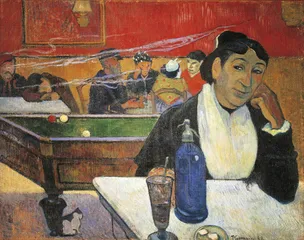

( 高更画笔下的“夜间咖啡馆”和老板娘(1888年) )

( 高更画笔下的“夜间咖啡馆”和老板娘(1888年) )

高更自述,他迟迟没有动身的原因很多。当时他待在布列塔尼的阿旺桥村,与贝尔纳一起实践他们所信仰的象征主义——几年后,这里确实也成就了现代艺术史上的“阿旺桥画派”。高更说:“或许是因为我刚刚开始的写生将我拴在这个地方,或许是出于一种模糊的本能,我预见到某种不正常的东西,我坚持了很长时间没去。直到有一天,折服于文森特的热情、真挚的友情,我上路了。”但凡高的研究者都指出,是因为他的经济状况变得非常糟糕。

高更到达阿尔勒是在10月底的一个凌晨。下火车后,他在“夜间咖啡馆”等到天色大亮。咖啡馆老板认出素未谋面的高更,因为之前凡高把他寄来的自画像给老板看过,期盼他到来的心情急切到了必须和外人分享的程度。而高更,在回忆录里对见面的情形写得十分平淡,甚至,有那么一点轻慢:“我去叫醒文森特的时候既不是太早,也不是太晚。那一天都用在了安置我的东西、长聊、散步——以便能够欣赏阿尔勒和阿尔勒女人的美丽——上面,顺便说一下,我没能下决心为阿尔勒的女人而疯狂。”

不过,他还是被凡高的向日葵震慑了。第一眼,《花瓶里的十四朵向日葵》就抓住了他的眼睛。高更写道:“镶着紫色圆环的向日葵在一片金色的背景前兀然傲立着,大部分花梗浸没在一只鹅黄的陶壶中,托着陶壶的桌子也被染成了黄色……总之,一切都沐浴在金黄色之中,一切都生气勃勃,说真的,我被这种感觉迷住了。”

写作这本回忆录的时候,高更已经身在远离法国本土的大溪地岛,孤独地画画和挨受病痛,而凡高离世已经12年。1903年,高更死在岛上。又过了15年,回忆录在法国公开出版。关于在阿尔勒的62天到底发生了什么,凡高为何割耳,他为何不辞而别,凡高书信、高更本人、后来他们各自的传记作者……都有不同版本的还原,最终也都不是那么清晰无疑。凡高在出事前写给提奥的最后一封信提到他和高更一起去蒙特利尔博物馆看过展览。高更的回述,掺杂着辩解、怨艾、刻薄、逃避等诸多情绪。但他对凡高,还是难以彻底逃离。回忆录写到凡高的地方,只要不谈及阿尔勒,语气就并不十分冷漠。在《玫瑰色的虾子》那个章节里,高更描述凡高在巴黎蒙马特栖身时的境况:“开始下雪了,冬天来了。……在这些人中间,有一个非常怕冷的人,穿着奇怪的服装,急忙向另一条街走去。这个人裹着山羊皮外套,戴了一顶毛皮帽子(也许是兔毛),红棕色的胡子一根根竖着,像个牧羊人。” 那是他在1886到1887年那个冬季对凡高的印象,他们偶尔约在唐居伊老爹的画店里会面,凡高是那里的常客。他们在阿尔勒的暮秋见面,但在冬季来临之前,热情就彻底冷却。个性迥异,绘画观念也不同,两人不断发生争吵。凡高在1888年12月23日写道:“我觉得高更一点也不适应阿尔勒这个绝好的小镇,不适应供我们在其中作画的黄房子,尤其不适应和我在一起生活。”这天,凡高画了一幅非常阴郁的向日葵,因为讨论伦勃朗而和高更又发生争吵,他崩溃了,拿刀威胁高更,最后在这个夜晚割下了自己的左耳。第二天早晨,当他被人送进阿尔勒疗养院后,同样心力交瘁的高更已经逃离了这个被他咒骂为“南方最肮脏的洞穴”的地方,之后没有再见过面。

凡高独自在阿尔勒又住了半年,精神状况时好时坏。房东不愿再把“黄房子”租给他,周围邻居想驱逐他,他被迫再次住进市府广场边的阿尔勒疗养院。在有所好转的日子,他拿起画板和笔,创作了《阿尔勒疗养院的花园》。1889年5月8日,凡高从阿尔勒搬到25公里外的小镇圣雷米,住进了由修道院改建的圣保罗精神病院。1890年5月21日,他终于彻底离开法国南部,移居到巴黎西北面的奥维尔镇接受治疗,直到两个月后的7月27日,将一粒子弹射进胸膛。

夜间咖啡馆

“夜间咖啡馆”仍在集市广场(Place de Forum)一角,如果我们愿意相信它是画中的咖啡馆,外观上的感觉基本保持了原貌。

凡高在搬进他的“黄房子”前,有好几个月是在这间小咖啡馆里过夜。它通宵营业,老板夫妇待人也算和善。现在,咖啡馆早已数度变换主人,可是因为有了名画《夜间咖啡馆》和《夜间的露天咖啡馆》,人们对它总抱有百年不变的好奇。

“提奥,你不是一直说想看鼎鼎大名的‘夜间咖啡馆’里头是什么样子吗?我特地画了这么一幅送给你。其实,光看这儿的露天座还好,到了里面可就真不怎么样了。什么人都有!住不起客栈被拒之门外的流浪汉,不正经也不漂亮却故作正经又特别爱打扮的女人,面黄肌瘦喝了几碗酒就醉得不省人事的疯人,都可以在这儿找到栖身之地。”

凡高写信的时候,精神状况看起来像在焦灼和爆发的边缘。他用近于愤怒的语句,为提奥描绘咖啡馆内饰的俗艳难耐:“酒糟色和石青色,血红色和橄榄绿,都表现出了令人畏惧的激情,再加上生硬的蓝绿色以及刺眼的孔雀石绿,你是不是觉得仿佛置身于魔鬼的硫磺火炉之中了?没错,就是这种气息,地狱的气息,漩涡一般在这里盘桓着,每个人,每个人都在其中难以自拔……”

小雨时断时续,黄色篷布下的露天座和画上一样,但没有客人,白色圆桌和橙红椅子被随意叠放起来。店里出来一个中年男子,将我们径直引进了室内。可能是旺季还没到的缘故,店里显得很冷清。这种款待游客的地方,当地人通常是不大肯来光顾的。有人说这咖啡馆在上世纪90年代初按照原型重建了一次,果然,里面的装饰风格和凡高当年信中所述很相近,都有种古怪的品位:橄榄绿台面搭配了血红色的拼嵌式吧台,大理石柱是石青色,天花板上的手绘就像硫磺熏烤过的痕迹。并不高大的空间被隔出一个跃层,显得颇为压抑。我们各自点了一杯咖啡,放弃了要在这里吃午餐的念头。

敦实黝黑的中年男子说他就是老板,阿尔勒人,10年前接手经营咖啡馆。他又指指门边一桌那个低头玩电脑的年轻女孩,说她是前任老板的女儿。老板说他不画画,也不是艺术爱好者,从前酷爱打猎,现在禁猎了,也就歇了。“咖啡馆生意还不错,再过半个月会变得很拥挤,不管怎么样,来阿尔勒看凡高的人都会想坐下来喝一杯。”

我们没有看到夜间的露天咖啡馆。不知道在没有星星的夜空下,煤气灯还能不能把路面打亮。(文 / 曾焱) 夜晚的咖啡馆阿尔勒现实凡高咖啡馆