收藏家的博物馆

作者:李晶晶 ( 15世纪早期青花瓷壶 (明) )

( 15世纪早期青花瓷壶 (明) )

弗利尔美术馆

孔雀屋以蓝绿色和金色作为主要基调,绘制了数只羽翼丰满、造型华丽的金色孔雀。墙四周繁复精美的陈列架为每一件瓷器提供了“画框”。壁炉上方的巨幅油画,一位西方面容的美丽少女,红褐色的长发柔软蓬松,她身着日式及地长裙,手持绸扇,婀娜优雅,身后日本屏风的一侧摆放着中国瓷瓶。整个画面洋溢着东方情趣。美国著名画家詹姆斯·麦克尼尔·惠斯勒(James Abbott McNeill Whistler,1834~1903)为自己的这幅作品赋予了一个非常有诗意的名字——《从陶瓷王国来的公主》,令人遐想翩翩。惠斯勒的创作深受东方艺术的影响,当时他迷上了中国的青花瓷器。据他母亲说,他认为这种瓷器是“艺术的最佳标本”。这是19世纪西方对东方浪漫情怀的向往。

孔雀屋原本是英国一位大船商弗雷德里克·雷兰(Frederick Richards Leyland)在伦敦住所里的餐厅,1876~1877年惠斯勒别出心裁,将这里设计成为艺术的殿堂。他在墙上昂贵的皮质镀金挂饰上刷漆,使陈列架上方形成浑然一体的孔雀蓝背景。完工时,房间的每一寸表面都被他的图案所覆盖。除了蓝绿色的墙面,每一处表面都因金质和铜质叶饰而闪闪发光,甚至在被架子遮住一半的地方,也以一种丰富的挂毯般图案来衬托瓷器表面的光泽。惠斯勒将孔雀屋想象成一幅宏大的三维图画,一件可以走进大门置身其中的艺术品。

1904年,美国富豪查尔斯·兰·弗利尔(Charles Lang Freer,1854~1919)从英国买下孔雀屋,将其搬回到底特律的家中。1919年弗利尔去世后,这个摆满中国陶瓷的孔雀屋又被移置到华盛顿的弗利尔美术馆内,这个美术馆是由弗利尔先生捐赠修建。如今,孔雀屋成为这里最重要的一处展厅。

查尔斯·兰·弗利尔是19世纪美国知名的铁路车辆制造商。他出生在纽约州的金斯顿(Kingston),没有完成高中学业便去工作了,成为当地铁路经理弗兰克·赫克(Frank J.Hecker)的簿记员。1870年,一群来自底特律的投资者决定修建印第安纳州洛根斯波特铁路线,他们聘请赫克来管理项目,赫克带着年轻的弗利尔一同前往。

( 观众在欣赏美国华盛顿弗利尔美术馆中国古代青铜器展厅中的精品 )

( 观众在欣赏美国华盛顿弗利尔美术馆中国古代青铜器展厅中的精品 )

1810年以后,工业革命的洪流越过大西洋涌向美国。对美国而言,工业革命使东部工业规模日益扩大,工厂数量不断增多,且大多使用新设备,但由于东部南北方采取的发展路线不同,北方得不到南方的市场和原料。因此,更需要中西部的支持,铁路这种新式交通工具应运而生。1830年美国第一条铁路诞生,这条铁路是从巴尔的摩到俄亥俄,仅有13英里,却开启了美国的“铁路时代”。

1865年美国内战结束,西部先后于1868~1873年、1879~1883年、1886~1891年掀起了三次铁路建设高潮,相继完成了圣菲、南太平洋和北太平洋铁路。这些铁路干线及其支线的不断建成,使全美统一的铁路网逐渐形成。到1888年,美国铁路里程要比全欧洲的铁路里程数多2.608万英里。到19世纪后半叶,美国成为世界上铁路建设速度最快的国家,有效地促进了整个国家城镇化及工业化的发展。

( 13世纪中期铜嵌银壶(阿育布王朝) )

( 13世纪中期铜嵌银壶(阿育布王朝) )

大建设时代必定会催生出一批新兴的富豪,弗利尔是懂得抓住机会的人。底特律的投资者对赫克和弗利尔的工作十分满意,邀请他们前往底特律。1885年,两人成立了自己的公司——“半岛”汽车公司,生产铁路机车。很快,这家公司成为在底特律的第二大制造公司,1892年与另一家公司合并,成立为密歇根半岛汽车公司,这次的合并,使它成为整个密歇根州最大的公司。

然而生意上的巨大压力,让弗利尔在1880年查出患有神经衰弱症,医生告诫他一定要减少工作量,让心情愉快起来,艺术品收藏成为弗利尔的治疗良方。1886年开始,弗利尔开始收藏美国绘画大师的作品,还有印象派绘画,其中惠斯勒的绘画成为首选。1890年,两人首次见面,之后弗利尔成为惠斯勒作品最重要的收藏家之一,同时惠斯勒亦成为弗利尔的艺术顾问。受其影响,弗利尔的兴趣转移到了亚洲艺术品上。1893年,弗利尔开始收藏中国艺术品,从中国以及国际收藏家和古董商手中购买了大量珍贵的艺术品。弗利尔对中国有很深的感情,1906至1911年,他4次来到中国。弗利尔美术馆现有馆藏文物3万多件,其中中国文物几乎占了馆藏的一半左右。弗利尔的遗赠是美术馆收藏的基石,他捐赠的艺术品不少来自日本古董商山中定次郎和中国古董商卢芹斋。明治二十七年(1894),山中定次郎在纽约开设分店,以此为开端,之后明治三十二年(1899)在波士顿、明治三十三年(1900)在英国伦敦开设分店,还改组为合名公司山中商会,自己亲自担任业务执行员。明治三十八(1905)年赴欧洲考察,在巴黎开设代理店。昭和三年(1928)在芝加哥开设分店,这期间的顾客中除弗利尔之外,还有洛克菲勒、大卫德、Bigelow、Fenollosa等知名的大富豪和学者。

( 美国国立史密森博物学院弗利尔美术馆外景 )

( 美国国立史密森博物学院弗利尔美术馆外景 )

1914到1915年的冬天,中国古董商人卢芹斋在美国出售一批响堂山石窟佛像。响堂山石窟,坐落在河北省最南端的邯郸市西南部。它最初开凿于1400多年前的北齐时代(500~577),之后,隋、唐、宋、元、明各代均有增凿。现尚有石窟16座,4000多尊雕像,分南北两处,俗称南北响堂寺石窟。两寺相距15公里,石窟均营凿在山清水秀、环境优美的鼓山最优质的石岩中。石窟幽深,人们在山洞里击掌甩袖,都能发出洪亮的回声,故名“响堂”。其中一组佛像被尤金和艾格尼丝·迈尔夫妇(Eugene,1875~1959;Agnes,1887~1970)购买,迈尔夫妇去世后将佛像捐赠给弗利尔美术馆。1915年,卢芹斋出售给弗利尔一批优秀的青铜器和玉器,其中包括重要的西周早期礼器。1915到1916年,弗利尔从卢芹斋手里购买了约10.896万美元(相当于现在的200多万美元)的中国艺术品。

卢芹斋和弗利尔的交易,标志着从1915年起,中国艺术品在美国的流通和交易方式的变化。此时美国崛起,在上世纪20世纪初,收藏中国艺术品的国际中心已从欧洲转移到美洲。中国艺术品市场蓬勃发展。1915至1916年冬季,弗利尔曾观察说:在这段时间内,数量惊人的重要中国艺术品流入纽约,几乎所有的美国博物馆都对中国艺术品有浓厚的兴趣。在美国理解和欣赏东方艺术的前景十分喜人。1915年纽约大都会博物馆成立远东艺术部。同年,在旧金山举行巴拿马太平洋国际博览会。

( 《查尔斯·兰·弗利尔肖像》,白金版照片,约1916年 )

( 《查尔斯·兰·弗利尔肖像》,白金版照片,约1916年 )

美国在这个时期成为国际(包括东亚)艺术品交易的中心。当时中国一方面是内府拍卖造成了清朝传世官窑品等大量流出,另一方面是出现了发掘品。1905年修建京汉线支线的时候发现了唐三彩,1918至1919年发现了宋代都市钜鹿,1920年又发现了很多古窑,此外还有殷墟、敦煌等罕见的文物出现。辛亥革命前后,在中国大陆,考古学的发现和发掘此起彼伏,大量墓葬文物出土,并流到海外。

1915至1919年,弗利尔收藏的重点转向中国早期艺术品。弗利尔是精明的商人,这点在他的收藏中亦能体现出来。美国国立史密森博物学院弗利尔-亚瑟·M.赛克勒美术馆馆长朱利安·瑞比(Julian Raby)博士介绍说:“弗利尔对他的每一件藏品的收入过程都进行了详细的记录,有完整的清单。我们馆对文物收藏史的研究非常重视,比如说我们美术馆档案室的收藏非常独特,其中一个部分就是对收藏家和古董商的档案资料的收集,如有弗利尔先生的全部文件,这是学者一个很重要的研究资源。如果做卢芹斋或是美国文物收藏的研究,在我们档案馆里,能找到第一手材料,同时这个档案是向公众开放的。”

( 蓝与金之和谐:孔雀屋。詹姆斯·麦克尼尔·惠斯勒,1876~1877年。房间装置;皮面、布面油画、带金箔,查尔斯·兰·弗利尔捐赠

)

( 蓝与金之和谐:孔雀屋。詹姆斯·麦克尼尔·惠斯勒,1876~1877年。房间装置;皮面、布面油画、带金箔,查尔斯·兰·弗利尔捐赠

)

在当时,弗利尔意识到主要欧美的收藏家追捧高价值的明清瓷器及其他装饰艺术项目。在20世纪初的数年中,小洛克菲勒为他的明清代瓷器收藏支付高额的费用,在1915年花费近500万美元购买了一批明清瓷器。而弗利尔在1916年从卢芹斋手中收入23件玉器,花费不到5000美元,这些玉器主要是新石器时代至汉代,平均每件的成本不过百元,却开拓了一个新的收藏领域。现在,在弗利尔美术馆可以看到这些精美罕见的中国早期玉器,它们所具有的文化价值绝非金钱所能衡量。

20世纪初,弗利尔决定将自己的收藏捐献给公众,并建立一家博物馆来陈列存放他的藏品。在总统罗斯福和第一夫人的推动下,弗利尔美术馆在他去世后4年,于1923年开放,这座典雅高贵的文艺复兴式建筑,为华盛顿史密森博物院旗下的第一家艺术博物馆,也是西方第一座专业的亚洲艺术博物馆。这里有海外最精彩的中国古玉、青铜重器、书画,以及丰富的日本、韩国、印度、美国等地的艺术品。弗利尔在遗嘱中写明,弗利尔美术馆内的藏品不能借展,其他艺术品也不能借进来。瑞比博士形容“这就像一个保险箱”,这里的展览是对本馆珍藏的基本陈列,好处是保证藏品的完整性和统一性,但另一方面,弗利尔美术馆在进行特别展览时会有很大的局限性。

( 美国华盛顿赛克勒美术馆2011年举办的中国佛教雕塑特别展——“历史的回响:响堂山佛教石窟寺”

)

( 美国华盛顿赛克勒美术馆2011年举办的中国佛教雕塑特别展——“历史的回响:响堂山佛教石窟寺”

)

半个世纪后,弗利尔美术馆旁边建立起另一座博物馆——亚瑟·M.赛克勒美术馆,这也是由私人收藏家捐赠的。赛克勒的观念开放,由于藏品的特色以及展览形式的不同,它与弗利尔美术馆形成互补。赛克勒博物馆里不仅举办了不少美国以及国际上最为重要、最有创意的亚洲艺术特展,作为交流的平台,让亚洲的文化艺术在美国得以传播和交流,让更多的人能享受艺术带来的乐趣。

亚瑟·M.赛克勒美术馆

( 美国华盛顿国立亚洲美术馆赛克勒美术馆外景 )

( 美国华盛顿国立亚洲美术馆赛克勒美术馆外景 )

“科学和艺术就像一个硬币的两面。追求科学需要有艺术创作般的激情,而追求艺术则需要有研究科学时的严谨。这两者让我获得了无尽的乐趣。”亚瑟·M.赛克勒博士(Arthur M.Sackler,1913~1987)很好地诠释了他一生的两项重要事业。

1913年,赛克勒出生于纽约布鲁克林,他是美国著名的精神病学家、企业家和慈善家,在医学领域做出过巨大的贡献,并创办了在世界医学界影响极大的《医学论坛报》。1938年,赛克勒开创了纽约市第一家种族合并的血库,同年,他在纽约市皇后区克里德穆尔州立医院组建了一支研究队伍,发明出一种能抑制中枢神经的药物,也就是大家最为熟悉的“安定”。1941年12月8日日本偷袭珍珠港,美国彻底卷入战事。战争的影响,不少人患上了抑郁症,赛克勒的研究成果被广泛应用于临床,这为他的药厂带来了巨大的利润。“二战”结束后,赛克勒担任了Greedmoor生物心理学研究所的研究主任。1958年,他创建了治疗学研究实验室,并领导该实验室直到1983年。

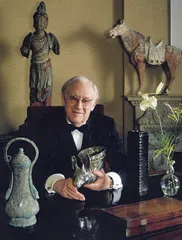

( 美国华盛顿赛克勒美术馆创办人亚瑟·M.赛克勒博士,约1985年拍摄。他手持近东4世纪时的一件银角杯(后捐献给赛克勒美术馆),摄影师:亨利·格罗金斯基,图片来源与版权所有:丹·吉尔·赛克勒夫人 )

( 美国华盛顿赛克勒美术馆创办人亚瑟·M.赛克勒博士,约1985年拍摄。他手持近东4世纪时的一件银角杯(后捐献给赛克勒美术馆),摄影师:亨利·格罗金斯基,图片来源与版权所有:丹·吉尔·赛克勒夫人 )

赛克勒从30年代起开始收藏艺术品。瑞比博士说:“我们并不是很清楚赛克勒钟爱艺术品是否有家庭方面的影响,但他不喜欢单件单件的购藏方式,他喜欢成组成系列地购买。”

美国国立史密森博物学院弗利尔-亚瑟·M.赛克勒美术馆中国美术部古代艺术主任卫其志(J.Keith Wilson)举例说:“比如你看到的这一组(6件)东周时期的编钟,有些人考虑收藏一个就行了,但赛克勒他一定是收藏一组,强调艺术品的完整性。这一点和弗利尔完全不同,弗利尔是强调单件物品的美感,而赛克勒的收藏关注的不仅仅是美,更多的是艺术品背后的文化。我们曾经在12年前做过一个展览叫做‘孔子时代的礼乐’,这一组是当时的展品之一。”

赛克勒有两个兄弟——莫蒂默·赛克勒(Mortimer Sackler)和雷蒙德·赛克勒(Raymond Sackler),实际上他们也是艺术赞助人,但只有赛克勒博士既是赞助人也是收藏家。赛克勒最初收藏的是美国艺术家的绘画,之后又收藏前文艺复兴和文艺复兴早期的绘画,以及法国印象主义和后印象主义的绘画,意大利十六七世纪的陶瓷,其他领域他还收藏了有很多近东古代艺术品。对于中国艺术品的收藏源自1950年,赛克勒博士在朋友家看到了一张中国明代的小桌。从那时起,他开始收藏并深入了解中国艺术品,成为国际最知名的中国艺术品收藏家。

“赛克勒很有意思,他的职业生涯影响到他喜欢欣赏收藏艺术的方式。”瑞比博士一边说一边从口袋里掏出三支笔,摆在桌上为我做形象的比喻。“就像你要了解这支钢笔,你必须要了解其他不同性质的笔的特点。比如类型学方面的关系。赛克勒是个科学家,他对待艺术品的时候,会用理性的逻辑方式来看待艺术,因此他对考古以及类型学非常重视。”赛克勒生平常爱说的一句话:“我像一个生物学家一样收藏。要想真正了解一种文明或一个社会,必须拥有足够的主体材料。如果只看毕加索和亨利·莫尔的作品是不能了解20世纪艺术的。”

在大都会博物馆早期佛教艺术展厅,有一幅佛教壁画(长约15.2米),这幅壁画的题目叫《药师经变》,绘于元代,表现药师佛的净土世界,来自山西省洪洞县广胜寺。1964年,赛克勒以他母亲的名义将这幅大壁画捐给了大都会博物馆。据说,这是赛克勒亲自从广胜寺购买到的。

赛克勒对藏品的来源非常重视,通常是从其他知名收藏家那里购得,很多藏品在二三十年代都在欧洲进行过多次展览。另外一条收藏途径,是从古董商手里购买,常常是成批买下古董商手里的中国艺术品。查询收藏品来源的档案时,可以清楚地看到,佛像、青铜等高古艺术品基本来源于卢芹斋(C.T.Loo)、Frank Caro和戴润斋(J.T.Tai),玉器多来自于A.W.Bahr,漆器来自李汝宽。显然,赛克勒除了在医学领域很有建树,在艺术领域也同样是专家。他会挑选每个类别中最专业的古董商,从他们手里购买艺术品。

1965年,赛克勒以自己的名字成立了赛克勒基金会,以帮助艺术团体和博物馆,以及医疗机构。难能可贵的是,赛克勒在享受艺术给自己带来的乐趣的同时,也愿意让更多人分享。他在生前便将大量的收藏捐赠给博物馆。1976年,赛克勒博士首次来到中国。1980年,他将流失海外的一张原在颐和园的宝座送还中国。

1986年,在赛克勒博士的资助下,北京大学开始修复鸣鹤园。入北大西门,过小桥,向北折,可见一条林荫小道,沿路走去,豁然开朗。翼然亭、六角亭、春熙园的垂花门是这鸣鹤园中的遗物。鸣鹤园与北大的另一座古园林镜春园原本同属春熙园,是圆明园附属园林之一,全盛时与自得园、自怡园、澄怀园、熙春园并称京西五大邸园。1860年的那把大火让鸣鹤园中的大部分建筑烧毁殆尽,只留下这几处建筑遗存。赛克勒同时还捐资兴建了一所用于教学的北京大学赛克勒考古与艺术博物馆,这是赛克勒博士资助建造的三座亚洲艺术博物馆之一。另外两座博物馆分别是华盛顿特区史密森博物学院的赛克勒美术馆(1987年)以及美国哈佛大学的赛克勒博物馆(1985年)。

瑞比博士说,赛克勒先生有一个很好的想法,北大和哈佛的赛克勒博物馆侧重于考古与教学,我们美术馆侧重展览,这样中美两国考古方面的学者可以进行学术互访,对考古和博物馆工作做有机的结合。如果他不是在1987年意外去世的话,也许这个美好的想法就能实现了,这样能够推动中美一代考古学者的互访和交流。

史密森博物学院旗下的亚瑟·M.赛克勒美术馆是继北大、哈佛两所大学博物馆之后落成并向公众开放的,它与相邻的弗利尔美术馆合称美国国立亚洲美术馆。当年,史密森博物学院的秘书长瑞普里先生意识到,随着发展“保险箱”模式的弗利尔美术馆会面临很大的局限性,他希望在史密森建一个国际中心,主要做亚洲和非洲艺术,同时对弗利尔美术馆来说是一个灵活的补充。

赛克勒博士对瑞普里的这个想法非常认同,他不仅捐资修建博物馆,同时捐赠1000件藏品,其中最主要的一部分是中国艺术品,一部分是近东方面的古物。瑞比博士说:“他给我们的藏品是他庞大收藏的一小部分,不在博物馆里的藏品,赛克勒先生并没有完整地发表。他有四位太太,有很多后代,也有很多的基金会,这些基金会管理着其他的艺术收藏品和档案。现在赛克勒先生的很多资料并不在我们这儿,我希望跟他们家族打交道,尽量在几年之后,将一些重要的档案文献向公众开放。”

(文 / 李晶晶) 博物馆收藏家