唱《阿里郎》走来的金基德

作者:李东然(文 / 李东然)

( 电影《收件人不明》剧照 )

( 电影《收件人不明》剧照 )

《阿里郎》或者是电影百年最独立的作品之一。编剧、导演、演员、剪辑、音效、摄像、主题曲演唱全部都由金基德独立承担。“如今我买了一台机器,就我一个人,也能完成一部电影。普通的片场动不动就数十人乃至上百人,我讨厌那些东西。”金基德告诉本刊记者。

类似这样为求片刻自我圆融而辗转阐释的呢喃,《阿里郎》里比比皆是。当然,独居在雪封冰锁的山野中,那些更具体的生活也不乏观赏趣味,聚雪化水,劈柴取暖,大片的寂寥中,幻听如何把人惹得身心俱疲。从用极其简陋的塑料饮料瓶滴漏咖啡,到用工厂里做工时留下的手艺做出一台煞有介事的意式咖啡机,或者从烤上几颗板栗几块甘薯就潦草果腹,到饱餐一顿米饭烤鱼后,再把鱼头做成灯罩,鱼骨用作猫粮。

一日的三餐之间,尚可以全力忍耐,只是一旦真坐下来对着自己的影子好好谈谈,便又要哭泣,放声嚎啕,解释说自己在演戏:“我现在自己拍的这部电影,别人叫它纪录片,我更愿意叫它剧情片,我是导演,也是演员,我现在在哭,也是在演戏。”

偏偏面对镜头的笃定和真诚又使观者容不下任何质疑。“我这一生中,也不曾有过比电影导演更让我觉得光荣的职业。”诸如此类的句子,说得如誓言一般庄重,而他身后仅有最简单生存资料的棚屋里,各大电影节上赢来的奖杯却洋洋洒洒地一字成排,成为陋室唯一熠熠生辉的所在。金基德常常就让镜头坦荡荡地深情凝望着那些过往的骄傲,他说:“我觉得我也没有白白活过。我的作品在全世界几十个国家上映,我去过很多国际知名的电影节,并且都拿了奖。”

情不自禁时,他一遍遍在镜头前练习喊那些不能再熟悉的口令:“Camera,action!”接踵而至的是绝望的焦躁。“可我几乎忘了怎么去拍电影,忘了怎样告诉演员们去演戏,我知道有很多人在等我的电影,甚至有很多人想跟我学电影,我也想赶快拍电影。我也害怕就这么被人们忘了。我也是个人。”

( 电影《时间》剧照 )

( 电影《时间》剧照 )

《阿里郎》如此特殊,这是一部难以定义的电影,喜欢者,说它赤裸动人;厌弃者,理由更是充分,自恋自娱,狭促慌张。金基德却说,传说中的社交恐惧症,最坏要超过电影里的样子,因此与其说这是一部讨好或者激怒别人的电影,不如说是出于生存必须的自我疗救。

依《阿里郎》的“核心剧情”,金基德躲进棚屋避世三年的直接原因有二:一是《悲梦》里女演员的意外,身为导演的他陷入很深的自责;二是跟随自己多年情如兄弟的副导演的背叛出走。

( 电影《海岸线》剧照 )

( 电影《海岸线》剧照 )

这情节倒是与金基德自己写下的那些人生故事相得益彰。“十五六岁的时候,拿着钱去商店买东西还会使我犹豫再三,如果拿着1000元买了900元的东西,店员给我找100元的零头时,不知为何我总会觉得很抱歉,荒唐到不可理喻吧。我总是希望要买的东西不多不少1000元,那样我就不用拿回零头,也不用看商店主人的脸色,像我这样的人,没有资格要求别人为我劳动。”

连找零都羞于劳烦他人的一个人,却因为自己的电影使他人几乎丧命,因此陷入羞恐而闭关自守,进而怀疑起电影的价值,动摇了自己对于电影本身的理解态度,以致再不能工作,这是说得通的逻辑。

( 电影《悲梦》剧照导演金基德 )

( 电影《悲梦》剧照导演金基德 )

法国戏剧理论家、戏剧理论创始人安托尼·阿尔托(Antonin Artaud)曾经在写给友人的书信中这样写道,在我的笔下,“残酷”一词包含着生活的欲望,宇宙的严密和不可逆转的必然思考。《阿里郎》里,金基德时而扮演对自己拷问的冷漠智者,时而扮演回答拷问的张皇自欺的愚弱凡人,时而又成了一个纯粹的旁观者,看着电脑屏幕上自己的脸发出嘲弄的笑声,尖酸的讽刺。金基德曾在采访中将隐含在自己作品中的残酷表现手法定义为“野生”,如今直面自己,金基德的残酷没有丝毫手软,做咖啡机的同时,金基德也做了一把手枪,带着它上路了,枪响了三次。

金基德从不讳言,自己的残酷形成于懦弱而羞涩的少年时代那些艰难挣扎的求生经历。16岁进工厂,20岁入伍,5年的兵役后,因为工作难找又去了一个残疾人收容所继续体力劳动。终于到法国画画,走出戴高乐机场的当晚便面对流浪街头的窘迫,却囊中羞涩到付不起返程的机票,于是和一些阿拉伯人混在一起。解决最基本的生存之后,便游走四方,遇到小广场便展示出自己的绘画,期待售出一幅两幅。世间万象,艰辛历尽,永远生活在世界的背面。“30岁以前的生活,我宁愿把它给忘了。”

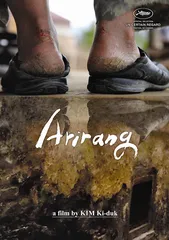

( 电影《阿里郎》海报 )

( 电影《阿里郎》海报 )

30岁金基德终于寻找到他坚信的生存方式——电影,并且作为导演的金基德,足以用世俗成功的标尺去丈量,迄今登录欧美院线的韩国电影中,收入最高的就是《春去春又回》,创下了238万美元的票房纪录。紧随其后的《空房间》和《撒玛利亚女孩》,又分别为金基德在威尼斯电影节和柏林电影节赢走了最佳导演的荣耀。

《春去春又回》有幸被选为当年韩国国内的十大佳片,但实际上票房并不理想,甚至《撒玛利亚女孩》和《空房间》这样在金基德看来艺术人生的巅峰之作,同样难逃票房惨淡的结局。对此金基德心有积怨,直到2006年的《时间》再次遭遇票房惨淡时,他甚至爆发了强烈的愤怒,不仅炮轰了当年的冠军影片《汉江怪物》,还从此拒绝任何媒体访问,甚至宣布作别电影界。当然,时隔仅一年,金基德便食言,携新作在韩国10家院线上映。

很可能,这样的自说自话并不是你想象中的金基德。“虽然我对学历和社会既定规则都存有一种反抗自卑的情结,而你们不也对反制度的存在不满么?因为你们读了很多书,而金基德这样一个孤陋寡闻的中学生怎么可以得到那么多的认可!对于那些读者相同的电影百年历史,反复做着相同的电影解读,只注重知识情报的人们,我总是抱以轻笑。为什么不丢掉既定的理论,而去试图理解人是什么呢?我的电影依照大众的道德标准来衡量,难免会有奇异和行为悚然之嫌,但若以人到底是什么作为阅读的中心,我相信对影像的理解便是不同的。”他说。

我不在乎被接受与否

——专访金基德

三联生活周刊:《阿里郎》里最根本的痛苦何在?你20岁之前也做过一把手枪,并且因此在警察局里被审问了整整一个星期,这两次做手枪之间有联系么?

金基德:20岁的时候我被同街区的小流氓骚扰,当时在工厂工作,我就自己做了一把枪,想要一了百了,那算是我年轻时开始与世界对抗的起点吧。事实上,我一直都在工厂工作,至今劳动者的意识很强,我喜欢亲自动手做自己想要的东西,也相信劳动使我懂得的那些道理,比如电流晶体管和电容器里的对抗,这个世界就是这样相生相抗的。但当你承受的压力过大,无法从体内排出同等的能量时,就会使人的机能丧失,丧失机能是非常可怜的,这使我感到无尽的痛苦。

三联生活周刊:你与整个世界对抗的目标是要这个世界接受你,还是改变这个世界?

金基德:生存,既是对抗,也是对轻视自己不堪重负的无力内心的一种表达。遭人们轻蔑的某个残疾男子不愿意自己面对死亡而跳上挤满乘客的地铁点燃了手里的炸药瓶,可恨,可悲。但什么制造了如此可怕的人?(大邱地铁事件:2003年韩国东部城市大邱发生人为纵火事件,至少造成196人死亡)谁也不会去探究这事件背后种种有悖常理的社会原因,谁都不愿意站到世界背后,但我是孤独的人,从小到大唯一的朋友就是《收件人不明》里的那个美国混血儿,所以我不在乎被接受与否。我用拍电影对抗这个世界,就不会想要拿着炸弹去乘地铁,而且我希望自己的电影能让那些同样感到无力的内心得到抚慰,面对和接受自己。

三联生活周刊:《春去春又回》是最受海外观众欢迎的韩国电影,更不用说《撒玛利亚女孩》、《空房间》等在西方电影节上大放异彩的作品,看上去你的电影有浓郁的东方气质,你觉得东西方语境下故事的讲述方式究竟有怎样的不同?

金基德:我是韩国人,东方人,我的电影里会不知不觉地有东方色彩,比如沉默,我的电影常常台词不多,很多人说是因此或许形成了一种隐忍,这迎合了西方关于东方的想象,但也可能就是我自己说不明白而已。而我想这种异质性,成为很多西方观众喜欢金基德电影的原因,但我想这也不自然地形成了这样状态,正如我平时也会看一些电影,极少情况下我去看一部好莱坞电影,日本电影却有很多我发自内心地喜欢,最近我还迷上了叙利亚电影,我觉得它们更接近问题的根本。

三联生活周刊:你始终在说探究人的本质,无论是《阿里郎》中你对自我的大动干戈,还是《春去春又回》结尾里小和尚又长大到可以上山玩耍,迫不及待地往小鱼、小蛇和青蛙的嘴里塞石块。看上去你对人的本质毫无怜惜甚至不抱希冀。

金基德:但人不是丑陋的,也不是坏的,人本身就是那样的,只不过更多的人们不希望再看到这些。很多导演在做电影时会把这些人们不喜欢的东西去掉,但偏偏我对这样的真实很感兴趣,所以我毫无保留地表现出来。我还记得自己小时候也常玩这样的把戏,抓来青蛙,在背上涂上色彩放在书桌上,觉得是非常漂亮的作品。如果非要定义这种行为是恶的,是向弱者施暴,那我只能说作为动物的我们天性就是这样。

三联生活周刊:而呈现受虐的女性是作为男性动物性的一部分存在么?坦率地说,作为女性,即便我尝试放下心防,仍旧会和“父权话语、秩序”紧密相连的表达感到不适,比如《弓》的结尾老人占有女孩贞操,或者总被人谈起的《漂流欲室》里放入子宫的鱼钩。

金基德:我曾经说过,我对“父权话语”、“男性主义”这类词的确切含义都没有搞清楚,我的家里,母亲是一家之主,至今也一样。对那些一直安逸生活的女孩子们,可能我的电影是过火的,正像她们总是喜欢有道德约束、最安全而基本的体系,最普遍的体位。但事实上,我对性本身的兴趣远不如我对爱的兴趣强烈,至少在自己的电影里是这样。如果说我喜欢在自己影片的情爱部分进行冒险,那目标肯定不是性本身,我想探究爱的本质,但归根结底还是在努力弄清楚人是怎么回事。爱,这种不可思议的情感,对我而言或许是动物本能的一种回归,它的美妙在于它可以是消灭类似理性、道德性、社会地位和阶级之后才开始的一种纯粹情感。

三联生活周刊:艺术家和他的背景与国家意识是紧密相连的,李沧东导演曾解释过“光州事件”对他人生道路的冲击。他说自己和国家的联结以及电影的表达欲望都从那时开始,你与他同代,“光州事件”的时候,你在做什么?

金基德:我非常同意李沧东导演的说法,“光州事件”的确是将我们这一代人卷入历史和现实的直接动力,而且对所有韩国人来说都是一个可怕的事件。当时我在工厂做工,是一家废车场,不到20岁,还很年轻,在工厂里的日子很忙,脑子里往往是没有什么想法的,我是事后才知道整件事的始末,并感到深深的悲伤。我成长在那样的时代,人家问你的理想,每个男孩都大声回答“麦克阿瑟”,我们坚信“麦克阿瑟挽救了我们”。“光州事件”或者是个开始,确信的事情都有些动摇,似乎也有好些问题需要解决,李沧东说的那种和国家的关联感一点也没错。 春去春又回阿里郎撒玛利亚女孩走来空房间爱情电视剧剧情电视剧韩国电影导演中国电视剧电影剧情片韩国影视电影节金基德