“我是有怀疑的,格罗夫斯将军”

作者:苗炜 诺兰的电影,基于《奥本海默传》改编。《奥本海默传》作者有两位,一位叫凯·伯德,一位叫马丁·舍温。前者擅长写政治人物传记,后者擅长核武器的历史。

诺兰的电影,基于《奥本海默传》改编。《奥本海默传》作者有两位,一位叫凯·伯德,一位叫马丁·舍温。前者擅长写政治人物传记,后者擅长核武器的历史。1962年10月,马丁·舍温是美国海军一个低级军官,负责机密文件的保护,驻扎在加州。其所在中队弥漫着备战的气息,仓库里装满弹药和武器,海军陆战队乘坐军用运输机向东飞行。10月22日,肯尼迪下令封锁古巴,是为古巴导弹危机。

舍温退役之后重返大学,后来的研究都围绕着核武器。他的博士论文修改成了他的第一本书,题目是《被摧毁的世界:广岛及其遗产》。2020年,他出版了《末日赌博:从广岛到古巴导弹危机》,聚焦于1945年到1962年的核武器问题。他说直到写这本书,他才意识到他当年离死多近。

舍温1979年夏天到新墨西哥州,骑马到达“奥本海默农场”,他此行有两个目的,一是体会当年奥本海默骑马旅行的感受,二是采访奥本海默的儿子。舍温刚刚签下合同要写一本“奥本海默传”,他本计划在5年内写完,结果用了25年。他淹没在材料中,所以他邀请好友凯·伯德跟他合作。这本传记2006年获得了普利策奖。 在伯德和舍温的《奥本海默传》出版之后,英国南安普顿大学哲学教授雷·蒙克完成了又一本“奥本海默传”,题目是《中心之内:奥本海默的生活》(Inside the centre,The Life of J. Robert Oppenheimer)。雷·蒙克写过两本很棒的传记——《天才之为责任:维特根斯坦传》和两卷本的《罗素传》。他说,舍温的传记对奥本海默的科学研究写得太少了,比如书中根本没有“介子”一词,而奥本海默研究“介子”十年之久。“我们不能声称自己了解奥本海默,除非我们对他的工作有了一定的了解。”借助专业人士的帮助,蒙克写出了奥本海默对物理学的贡献。

在伯德和舍温的《奥本海默传》出版之后,英国南安普顿大学哲学教授雷·蒙克完成了又一本“奥本海默传”,题目是《中心之内:奥本海默的生活》(Inside the centre,The Life of J. Robert Oppenheimer)。雷·蒙克写过两本很棒的传记——《天才之为责任:维特根斯坦传》和两卷本的《罗素传》。他说,舍温的传记对奥本海默的科学研究写得太少了,比如书中根本没有“介子”一词,而奥本海默研究“介子”十年之久。“我们不能声称自己了解奥本海默,除非我们对他的工作有了一定的了解。”借助专业人士的帮助,蒙克写出了奥本海默对物理学的贡献。

蒙克说,他多年前为《奥本海默:书信与回忆》写过一篇书评,正是读了奥本海默的信,他才知道这位科学家写诗,也写短篇小说,热爱法国文学,因为要读印度教经文学习了梵语。蒙克的这本传记将奥本海默对其犹太人身份的认定当成一个重要议题。

阿伯拉罕·派依斯也写过“奥本海默传”。派依斯出生于荷兰,曾经受聘于哥本哈根理论物理研究所,担任玻尔的助理,后来又到普林斯顿高等研究院工作。派依斯最出名的作品是《上帝难以捉摸:爱因斯坦的科学与生活》,他还写过《玻尔的时代》,在2000年去世之前,他一直在写奥本海默的传记。未能完成的手稿后来由他人补充,于2006年出版,题为《奥本海默:一种人生》。派依斯的这本书主要写的是奥本海默领导普林斯顿高等研究院的经历。

另一本比较重要的传记是大卫·C.卡西迪所著,题为《奥本海默与美国世纪》,2005年出版。三

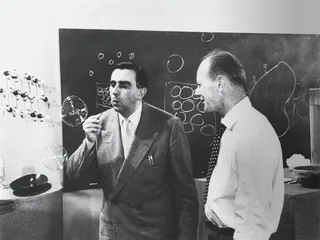

美国物理学家弗里曼·戴森为蒙克的传记写了书评。他说,奥本海默的一生有四次重要经历,1926年在哥廷根大学跟量子力学先驱马克斯·玻恩学习;1929年在伯克利,和好朋友欧内斯特·劳伦斯一起建立美国的亚原子物理学派;1943年在洛斯阿拉莫斯主持第一颗原子弹的制造;1947年在华盛顿担任美国原子能委员会首席顾问。奥本海默有一种无法遏止的充当主角的雄心。

戴森曾在普林斯顿高等研究院工作20年,那时奥本海默一直是院长,戴森说,他很少谈及政治,从不提及原子弹,总乐于谈论纯科学方面的新发现。

1939年9月1日,德国入侵波兰,同一天出版的《物理评论》刊登了两篇重要论文,一篇是玻尔写的《核裂变的机理》。另一篇是奥本海默和他的学生斯奈德所写的《论持续的引力塌缩》,只有4页内容,对现在我们称为“黑洞”的东西进行了透彻的理论解释。

戴森说,这是奥本海默对科学的唯一革命性贡献,让人想不通的是,奥本海默没有抓住自己的重要发现,他在这个发现后还活了27年,再未回到这个课题,也从未提起这事。“我曾多次问他此事,他总是岔开话题不予回答。”戴森说,“使奥本海默真正感到悲哀的并不是失去参与国家机密的安全许可,而是他没有成为伟大的科学家。40多年来他全身心关注着深层次的科学问题。除了巨星坍塌之外,他没有去解决任何深层次的问题。为什么在庞大的军工项目和繁重的行政事务中能得心应手的他,在科学上就做不出成就来呢?我认为主要是坐不住。要做复杂计算必须静得下来,而奥本海默的计算常常是匆匆忙忙,错误百出。他做学术报告时总是不断地走来走去,不停地抽烟,难以控制内心的烦躁。除此之外奥本海默还有一个品性,就是老想当头儿。这对战士或政治家来说或许是好想法,对于要做原创性思维的科学家来说便不是件好事了。他对热点事件和名人关注过多,而对非主流的工作与小人物很少注意。”

戴森写道:“在奥本海默晚年生活中,病衰和失望状态使他的夫人基蒂哭着来求我,她说他由于不再做科研而感到绝望,希望我能和他合作做个科研课题以使他重新开始。我同意基蒂的判断,但我不得不告诉她,这太晚了。我愿意静静地坐在他的身旁握着他的手陪伴他。他作为科学家的日子已经过去,无法再用数学方程来治疗他的病痛。”

洛斯阿拉莫斯实验室理论物理部门的负责人汉斯·贝特,曾经这样比较奥本汉默和后来的“氢弹之父”爱德华·特勒,他说:“特勒对事物的理解很快,奥本海默也是如此。他们的科学著作,从任何尺度上来说,都不足以衡量他们的才能。他们的论文,从来没有达到过高水平。”

奥本海默和特勒都写诗,奥本海默用英语,特勒用德语。奥本海默喜欢文学,特勒喜欢音乐。

奥本海默的好友,实验物理学家伊西多·拉比曾经这样说:“奥本海默在那些处于科学之外的领域里学的太多了,例如他对宗教,特别是印度宗教的兴趣,结果产生一种宇宙的神秘感,它几乎像雾一样包围了他。他清楚地看见物理学,看到已经完成的东西,但在边缘上,他总觉得在真正的存在之外还有更多神秘和奇异。有人可能称之为缺乏信心,但我的看法是,这更多是避开理论物理学的困难和原始的方法而进入了广阔直觉的领域。” 爱德华·特勒出生在匈牙利。1919年3月,匈牙利苏维埃共和国成立,冯·诺伊曼一家人逃到维也纳,特勒和姐姐躲避到罗马尼亚的外祖父家中。几个月后,苏维埃共和国被霍尔第将军击败,霍尔第成立了欧洲第一个法西斯政权,他们颁布一项法令,要求大学招生要按照各民族比例进行,犹太人的入学率被限定在5%。冯·诺伊曼和爱德华·特勒离开匈牙利,前往德国。在匈牙利犹太中产阶级中,至少有七个人成为20世纪最杰出的科学家,他们都在年轻时离开了家乡。

爱德华·特勒出生在匈牙利。1919年3月,匈牙利苏维埃共和国成立,冯·诺伊曼一家人逃到维也纳,特勒和姐姐躲避到罗马尼亚的外祖父家中。几个月后,苏维埃共和国被霍尔第将军击败,霍尔第成立了欧洲第一个法西斯政权,他们颁布一项法令,要求大学招生要按照各民族比例进行,犹太人的入学率被限定在5%。冯·诺伊曼和爱德华·特勒离开匈牙利,前往德国。在匈牙利犹太中产阶级中,至少有七个人成为20世纪最杰出的科学家,他们都在年轻时离开了家乡。

特勒说自己的黄金时期是1926年量子力学创立到1933年希特勒上台这七年之间,他享受到了追求知识而来的兴奋。1935年,特勒和贝特同船到达美国,都在大学里教物理,他们度过了平静的三年,到美国之后,特勒就不再写诗。1938年12月,德国人发现了核裂变,特勒和他的好友齐拉特找到了爱因斯坦,让他在那封著名的信上签字,那封信提醒罗斯福总统核裂变在军事上的重要性。从此之后,特勒的生活就跟核武器紧密相连。

特勒后来告诉联邦调查局,很多人怀疑奥本海默“收到莫斯科的指令”,因而反对发展氢弹。他说奥本海默有人格缺陷,“在他年轻时受过某种心理或生理的打击,这些打击有可能深刻影响了他。他在科学上很有野心,同时意识到他成不了自己希望成为的伟大物理学家”。五

齐拉特中学毕业时,获得匈牙利全国数学竞赛奖章,1919年冬天离开匈牙利,进入柏林大学,那时爱因斯坦在柏林大学任教,齐拉特和爱因斯坦一共向德国专利局申请过29项专利,都是关于家庭制冷的,这是齐拉特的一项副业——搞冰箱。但“爱因斯坦-齐拉特冰箱”的噪声太大,从未量产。

齐拉特有一大爱好是读科幻小说,1929年曾经到伦敦,见科幻小说作家威尔斯,想买下威尔斯小说在中欧地区的出版权。1932年,他第一次读到威尔斯的小说《获得自由的世界》,在这本小说里,威尔斯预言,大规模释放原子能可以用于工业和军事,在一场由英国、法国和美国组成的联盟对抗德国和奥地利的战争中,原子弹得到了迅猛发展,在这场1956年进行的战争中,世界上的主要城市都被原子弹所摧毁。此时,齐拉特还只是把这个小说当成消遣。第二年,希特勒上台,大批犹太教师失去工作,齐拉特离开德国,前往英国。

1933年9月1日,齐拉特在伦敦皇家旅馆读到《泰晤士报》上威尔斯新小说的书评,9月12日,读到了卢瑟福进行原子分裂的相关报道。齐拉特走到南安普顿街上,穿过拉塞尔广场,他说:“当红绿灯变绿之后,我穿过街道,我忽然想到,假如我们能找到一种元素,它能被中子分裂,并且在吸收了一个中子后能放出两个中子。这样一种元素如果聚积到足够大的质量就能维持一个核链式反应。当时我不知道怎样去寻找这样一种元素,或需要做哪些实验,但这个想法从未离开我。在一定情况下,有可能造成一种核链式反应,以工业规模释放能量,并且造出原子弹。”

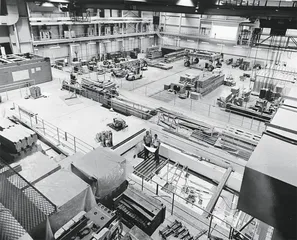

1942年12月,齐拉特和费米在芝加哥大学建立起人类第一个核反应堆,“芝加哥一号堆”验证了可控制的链式反应。在德国战败之后,齐拉特向杜鲁门总统呼吁,停止使用原子弹。

威尔斯《获得自由的世界》,其灵感来自一篇物理论文。威尔斯1946年8月在伦敦去世,他看到了原子弹在现实战争中的运用。 1924年春天的一个星期日,16岁的女生劳拉和朋友聚会,朋友们在一个电车站集合,一道前来的有一个穿着一身黑色衣服在为母亲服丧的青年,朋友介绍说,他叫费米,一位大有前途的物理学家,22岁就已经在大学里教书了。罗马四郊景色优美,这群年轻人坐电车,来到阿涅内河与台伯河汇合处的一片草坪,他们要踢足球。劳拉和费米分在一队,费米让劳拉守门,那场比赛他们赢了。不过此后他们有两年没有见面。

1924年春天的一个星期日,16岁的女生劳拉和朋友聚会,朋友们在一个电车站集合,一道前来的有一个穿着一身黑色衣服在为母亲服丧的青年,朋友介绍说,他叫费米,一位大有前途的物理学家,22岁就已经在大学里教书了。罗马四郊景色优美,这群年轻人坐电车,来到阿涅内河与台伯河汇合处的一片草坪,他们要踢足球。劳拉和费米分在一队,费米让劳拉守门,那场比赛他们赢了。不过此后他们有两年没有见面。

1926年夏天,劳拉一家想去法国境内阿尔卑斯山的一个地方度假,但墨索里尼限制了货币流通,意大利市场上搞不到外币,也不能携带里拉出国,这是法西斯金融控制的第一步,劳拉的父亲说,领袖明白他在干什么,他的所作所为不能由我们评价。后来,这一家人到意大利境内的圣克里斯蒂那度假,在那里,劳拉又遇到了费米,“他对自己的智力一点儿不感兴趣,那是天赋,他不大能控制得住它”。

他们很快结婚了。

1938年,费米收到美国大学的聘书,但出国携带现金的控制依然严格。费米对劳拉说:“兴许我今年就拿到诺贝尔奖了。”劳拉想,到瑞典拿了奖金,正好去美国。天遂人愿。费米一家出席了诺贝尔颁奖典礼,而后乘船前往美国。美国移民签证处的官员为了检验费米智力正常,出了一道数学题,15加27等于多少,费米慎重地回答:42。

劳拉说:“这一些人,这些匈牙利出生的、德国出生的和意大利出生的人,是懂得独裁国家的组织的,对他们来说,那里存在过把科学研究和军事运用连接起来的纽带,在德国,一切科学研究都被纳入战争。这就是为什么罗斯福总统会从爱因斯坦、齐拉特和特勒那些人那里得到最初的警告,而那些生于美国并且是在美国培养起来的物理学家未曾找到走出象牙塔之门的缘故,前一种人懂得军事国家和权力的集中。”七

1945年7月16日的早上5点30分,核弹被引爆。原爆点以北50公里,一个18岁女孩坐在副驾驶位置,开车的是她的姐夫,女孩叫乔治娅·格林,她要去上早上的音乐课。车辆经过莱米塔镇的时候,一道明亮的光笼罩天地,乔治娅抓住姐夫的胳膊问:“那是什么?”乔治娅是一个盲人。

在“三位一体”核试验之前,曼哈顿工程主管格罗夫斯将军准备了四份新闻稿,以应对可能出现的后果,其中包括意外爆炸中造成的死亡。当天夜里,费米在营地里和其他科学家打赌,赌这次爆炸是否会点燃大气层毁灭地球,他这样说,也许是为了缓解大家的紧张,却让格罗夫斯将军非常恼火。距离原爆点20英里外的坎帕尼亚山,爱德华·特勒给自己的胳膊和脸上涂抹防晒油,年轻的理查德·费曼打着手电筒修理一部与营地联系的短波电台。《纽约时报》记者劳伦斯也在山上,他抱怨被安排在这么远的位置,一位科学家对他说:“别担心,你能看到所有东西,我们只是希望我们的记录人活下去。” 山上还有一个孤独的人,他平常就很少和人说话,他叫克拉斯·福克斯,大家知道他是一个爵士乐爱好者,但不知道他是一个间谍。他已经向苏联传递了七次关于原子弹的情报。福克斯出生在德国,曾加入社民党,后加入共产党,他认为只有共产党才能对付纳粹。他1933年逃往英国,在布里斯托尔大学获得物理学博士学位,1942年成为英国公民。1950年2月被捕,被判处14年徒刑。格罗夫斯将军认为,曼哈顿工程中出现这样一个间谍,是英国人“政审”不严格造成的,特别是战后一系列英国人充当苏联间谍的新闻曝出后,格罗夫斯将军更认定英国人不靠谱。

山上还有一个孤独的人,他平常就很少和人说话,他叫克拉斯·福克斯,大家知道他是一个爵士乐爱好者,但不知道他是一个间谍。他已经向苏联传递了七次关于原子弹的情报。福克斯出生在德国,曾加入社民党,后加入共产党,他认为只有共产党才能对付纳粹。他1933年逃往英国,在布里斯托尔大学获得物理学博士学位,1942年成为英国公民。1950年2月被捕,被判处14年徒刑。格罗夫斯将军认为,曼哈顿工程中出现这样一个间谍,是英国人“政审”不严格造成的,特别是战后一系列英国人充当苏联间谍的新闻曝出后,格罗夫斯将军更认定英国人不靠谱。

福克斯服刑9年后被释放。他在1959年移居到东德的德累斯顿,继续从事科学研究,并成为民主德国科学院院士。他1988年去世。他曾在法庭上辩解说:“原子研究知识不应该是任何一个国家的私有财产,而应该为了人类的利益与世界其他地区分享。” 美国军方在讨论轰炸日本时,京都是目标之一。“从心理观点来看,京都是日本的知识中心,那里的居民更易于理解这一装置作为武器的深远意义。”在奥本海默的办公室,洛斯阿拉莫斯的团队也进行过四个目标的论证:京都、广岛、长崎和小仓兵工厂。那间办公室的墙上,贴着略加修改的林肯语录——“这个世界不可能一半人是奴隶,一半人是自由民。”格罗夫斯后来向陆军部长史汀生汇报,史汀生不同意轰炸京都。

美国军方在讨论轰炸日本时,京都是目标之一。“从心理观点来看,京都是日本的知识中心,那里的居民更易于理解这一装置作为武器的深远意义。”在奥本海默的办公室,洛斯阿拉莫斯的团队也进行过四个目标的论证:京都、广岛、长崎和小仓兵工厂。那间办公室的墙上,贴着略加修改的林肯语录——“这个世界不可能一半人是奴隶,一半人是自由民。”格罗夫斯后来向陆军部长史汀生汇报,史汀生不同意轰炸京都。

1945年8月6日下午2点,格罗夫斯打电话给奥本海默。

格:我对你和你的所有部下感到非常骄傲。

奥:一切都正常吗?

格:显然有一次巨大的轰隆声。

奥:这是什么时候的事?是太阳落山以后吗?

格:不,为了飞机的安全只好在白天,这是由当地指挥官决定的。

奥:对此,每个人都有理由感到高兴,我向你表示我们最衷心的祝贺,这是一条漫长的路。

格:是的,这是一条漫长的路,我想,我所做的最明智的事情之一就是我选择了(你作为)洛斯阿拉莫斯的主任。

奥:我是有怀疑的,格罗夫斯将军。

格:你知道我在任何时候都不同意你那些怀疑。

谈到杜鲁门使用原子弹的决定,格罗夫斯将军说:“我认为,杜鲁门先生承担的责任本质上相当于一个外科医生,当病人的腹腔被打开,阑尾露出并被切除一半后,这个医生走进来,然后说,好,我觉得应该切除他的阑尾,我决定了。”

1945年7月17日到8月2日,杜鲁门、丘吉尔和斯大林在柏林附近的采琪莲霍夫宫举行会议,发布了《波茨坦宣言》及《中美英三国促令日本投降之波茨坦公告》。会议期间,杜鲁门向斯大林通告了原子弹的情况,斯大林很平静,他已经通过情报部门掌握了原子弹的进展。有一位历史学家写道:“20世纪的核军备竞赛是在1945年7月24日晚7点30分在采琪莲霍夫宫开始的。”九

奥本海默1936年遇见简·塔特洛克的时候,简22岁,她爸爸是伯克利英语系教授塔特洛克,研究乔叟的专家,塔特洛克教授惊叹于奥本海默这位年轻的物理教授拥有不少文学知识。简喜欢约翰·邓恩的神圣十四行诗,奥本海默也读了约翰·邓恩,其中神圣十四行诗的第14首令他印象深刻,后来奥本海默将新墨西哥州的核试验命名为“三一神”。这首诗有这样几句——

三一神啊,求你破碎我的心

你得不断叩我心门,向它吹气,光照它,寻找它,修补它

好叫我可以活过来,站稳抵挡魔鬼,又屈膝顺服你

用你的大能打坏,吹散,烧尽我,使我成为新造的人。

Batter my heart, three-person'd God, for you

As yet but knock, breathe, shine, and seek to mend.

That I may rise and stand, overthrow me, and bend

Your force to break, blow, burn, and make me new.

简·塔特洛克是一名坚定的共产党员,她给奥本海默的信中说:“要成为一名虔诚的共产党员,必须不分白天黑夜时时刻刻去实践它。”大萧条使很多美国人重新审视自己的政治观念,1936年,美国有6000名共产党员,1938年有7.5万人。受简的影响,奥本海默对左翼运动发生了兴趣。

1939年底,简拒绝了奥本海默的求婚,提出分手。1941年,简从斯坦福大学医学院毕业,开始在精神病院实习。在奥本海默1943年3月前往洛斯阿拉莫斯之前,简提出见一面,但奥本海默拒绝了。

1943年6月,奥本海默回伯克利,约简一起吃晚饭。军方情报部门监视了他们约会的全过程。他们在旧金山见面,简开着一辆绿色普利茅斯汽车接他,然后去了霍奇米尔科咖啡厅,一家低档的酒吧。晚餐他们喝了几杯酒,晚上10点50,简把车开回了顶楼公寓,旧金山蒙特马利街1405号。晚上11点,公寓关灯。早上8点半,他们一起离开公寓。美军情报官员鲍里斯·帕什把他们的这次会面写成了报告并请求曼哈顿工程开除奥本海默。

1944年1月3日,简回到伯克利看望父亲,父亲发现她心情不好。1月5日早上,父亲在女儿的住所发现浸在浴缸里的女儿的尸体。简留下遗书:“我已经厌倦了这一切。我想活下去,也想给予,但我在某些方面却瘫痪了,我试着去明白,但却不能。我想我这一生很平稳,至少我可以把这个所谓的瘫痪的负担从这个让人痛苦的世界上拿掉了。”十

鲍里斯·帕什,曾任美国第九军团反间谍部门主管,他在1943年就调查过奥本海默,他怀疑奥本海默通过简·塔特洛克向苏联传递情报。帕什追查起“共党分子”不遗余力。在1950年读到《纽约时报》上关于福克斯间谍案的报道之后,他说:“下一个报道就是奥本海默了。”在1954年的奥本海默安全听证会上,他作为证人,重申了对奥本海默的怀疑。

帕什1900年出生在美国,父亲是俄国东正教牧师。一家人1912年返回俄国。父子两人在第一次世界大战时都加入俄军,父亲是随军牧师,16岁的儿子担任炮手。“一战”结束后,帕什参加“白军”,对抗布尔什维克。在布尔什维克掌权之后,他返回美国。他在大学里学体育,把自己的姓氏由帕什科夫斯基改为帕什,大学毕业后担任中学体育教师,1940年被征召入伍。

1943年11月,帕什被调到伦敦工作,担任“阿尔索斯”行动的负责人,这一行动的目标是调查德国科学家来判定纳粹的原子弹计划。1944年盟军诺曼底登陆后,帕什上校带领一小队人马进入巴黎,目标是皮埃尔·居里大街上的镭研究所,他在那里找到了约里奥-居里(居里夫妇的女婿),他们庆祝法国解放喝了香槟,用的是实验室里的烧杯。

而后他在图卢兹找到了31吨铀矿石,这批矿石运到美国之后,由橡树岭的电磁分离器加工,用于制造“小男孩”(这个原子弹于1945年8月6日被投放在日本广岛市)。1945年3月,帕什所带小队进入德国,有两辆装甲车和四辆配机关枪的吉普车,他们的任务是抓捕德国原子科学家,并抢在苏联人之前,找到德国储存的铀矿石。他们完成了任务。

按照格罗夫斯将军的回忆,1944年5月2日,美军第七军在巴伐利亚推进,帕什小队走在该军先遣部队之前,率先进入乌尔费尔德,他找到了海森堡。当天晚上,有一个德国将军面见帕什,要率领一个师投降,此后又有一位德军指挥官要率领七八百人的队伍投降,帕什手下没几个兵,他非常担心,告诉德国军官第二天再受降。当天夜间,海森堡留在家中,帕什得到了一个步兵营的支援。5月3日一早,帕什抓捕了海森堡。海森堡收拾了公文包等着他。

7月3日,众多德国科学家被飞机送到了英国,住进了一个乡下庄园。有一位科学家说,这里是不是装有窃听器。海森堡回答,他们没那么聪明,不知道盖世太保的那套方法。

帕什在1980年出版回忆录《阿尔索斯任务》,讲述自己在欧战时的经历。1991年,他访问俄罗斯,他是少有的活到目睹苏联剧变的“白匪兵”。帕什在1995年去世。

(部分参考资料及延伸阅读:《奥本海默传》,马丁·舍温和凯·伯德著,2006年获得普利策奖;《现在可以说了》,格罗夫斯将军回忆录;《广岛倒计时:核爆前惊心动魄的21天》;《1945倒计时:原子弹爆炸与改变历史的116天》;《原子弹秘史》,1986年出版,作者理查德·罗兹;《费米传》,费米夫人劳拉所著;《反叛的科学家》,物理学家弗里曼·戴森的文章合集,其中谈到了奥本海默喜欢的诗,还有对氢弹之父爱德华·特勒《回忆录》的评论;《真知灼见:奥本海默自述》,看起来像是他的一系列演讲;《广岛末班列车》,美国记者采写,广岛核爆炸幸存者的故事;Inside the Centre: The Life of Robert Oppenheimer) 奥本海默