无间风雨寒暑

作者:卜键 接奉朝廷征召后,五征君各自收拾行装赴京,而因济南相距最近,除非某位已然在京(目前尚未发现),推测周永年是第一个报到的,时间当在该年四月的下旬。此前多年购抄聚集的藏书,也随他一起到京。其时刘统勋等奏称“京师旧家藏书及京官携其家藏书籍自随者,亦颇有善本”,请求各提交书目,以供挑选借用,乾隆帝批阅“甚好”,随即刮起一股献书风。永年表现得很踊跃,《四库全书总目》著录其家藏本32种,入存目29种,以山东先贤的著作为多。据桂馥记载,他在那年夏天应邀与永年同住,协助好友抄书,可为实证,亦复映现出其姿态之积极、心情之愉悦。在四库馆辑佚的时候,周永年也没有忘却夙愿,干脆将自己在京的书房题名借书园。

接奉朝廷征召后,五征君各自收拾行装赴京,而因济南相距最近,除非某位已然在京(目前尚未发现),推测周永年是第一个报到的,时间当在该年四月的下旬。此前多年购抄聚集的藏书,也随他一起到京。其时刘统勋等奏称“京师旧家藏书及京官携其家藏书籍自随者,亦颇有善本”,请求各提交书目,以供挑选借用,乾隆帝批阅“甚好”,随即刮起一股献书风。永年表现得很踊跃,《四库全书总目》著录其家藏本32种,入存目29种,以山东先贤的著作为多。据桂馥记载,他在那年夏天应邀与永年同住,协助好友抄书,可为实证,亦复映现出其姿态之积极、心情之愉悦。在四库馆辑佚的时候,周永年也没有忘却夙愿,干脆将自己在京的书房题名借书园。即便不算誊录与收掌等大量非编校人员,《四库全书》也有数百名学者、官员参与,是以必须有严密的管理章程,有精细的分工,有检查、考评和奖惩机制。五征君陆续入馆,担任《大典》辑佚的分校,而其时三十翰林已至少干了三个月,所有《永乐大典》卷册应已陆续分发勾选,给他们的具体任务是什么?上节写五纂修,因翁方纲留下一份《纂校事略》,虽不完整,也为叙述带来很大方便。而五征君无人及此,颇难考定,只能依赖现有史料做一点推测。个人认为五征君可能不承担勾选发抄的事,而主要是审阅考订草本,并撰写提要分纂稿。需要说明的是,总纂和提调负责对他们的安排,会尽量考虑每个人的学术专长,不同时期也会派发不同的活儿。

总裁于敏中随扈避暑山庄时,曾在给总纂陆锡熊的信中写道:“昨阅程功册,散篇一项,除山东周编修外,认真者极少,然每日五页,尚有一定之程。”程功册,大约类似今天的“进度表”,应是每月汇总上报一次,主持编校事务的总裁会查阅。由于周永年和余集、邵晋涵在乾隆四十年四月被授为翰林院编修,则知这封信应写于当年夏月,其时四库开馆已过两年,很多编校者已有些懈怠。散篇,当指初步粘连成页的《大典》辑佚草本,需要对其章节、序次、内容等仔细考订,也要博采其他典籍以为补充,以形成一个较可靠的稿本。每日五页,乃对整理书稿制定的工作量,而难易大不同,也只能是凭良心干活了。于敏中明敏聪察,表述则委婉含蓄,肯定了周编修办书认真,也透露出对其他人不甚满意,却不点名。

其实,历史上大型官书的纂修,从来都是一个名利场,都是公私掺杂,当然会有倾集心血的赤诚奉献,更多的应是乘机下手,各取所需。于是馆内大张旗鼓地抄书,馆外静悄悄地抄书;官家召集数百上千名誊录,不少纂修分校也将古本私自携出,雇用写手在家另抄。周永年的认真也是相对的,入馆后很快请好友桂馥作为助手,并雇人大抄猛抄。桂馥记载:

借馆上书,属予为《四部考》,佣工十人,日钞数十纸,盛夏烧灯校治。会禁借官书,遂罢。

借,实际上为私自携出,大家都如此,彼此心照不宣。周永年性情迂执,可以肯定不会是始作俑者。像他这样的人都在私宅搞了一个小作坊,自定选题,邀请助手和雇人誊抄,其他人则可想象。而夜晚挑灯大战,白天又有多少精力用于官家的编校呢?

雇了这么多人抄书,钱从哪儿来?背后有没有一个富商的支撑?皆无考。据章学诚记述,永年此举以多得善本、实现兴办借书园的夙愿为主,也有与书商的合作,“尝欲行其平生之见,尽表遗籍,设法劝诱,使人刊布流通,且为学者无穷之利,而己身与同列者竭所知能,悠游寝食其中”,最后则因阻力太多作罢。成为编修后,周永年认为衣食丰足才能无求于人,才能做官清正,因此也曾努力谋求赚钱的门道。他在街市上开过店铺,雇人做买卖,结果亏得一塌糊涂,始悟不应该舍本逐末;接下来买了些地,请老农为之耕种,得到大丰收,但一算账还不够施肥灌溉所费,复悟自己不应该放弃学业,去做不熟悉的事;然后选辑科举应试文章,亲加评点,一下子印了一万本,以为诸生都会抢着买,孰知卖不出去几本,砸在手里。好朋友多反复劝诫,其妻也极力劝阻,永年偏爱听信那些骗子的话,如此一圈折腾下来,家境大为狼狈。他的倒霉还不仅于此,四十四年五月钦点贵州乡试副考官,竟然不小心跌落水中,几乎被淹死。

周永年入京后与淄川王培荀家为邻,据培荀《乡园忆旧录》记述其贫,说赵渭川曾给予资助,并赠诗调侃:“髯翁贫病今犹昔,时欠长安卖药钱。堪笑石仓无粒米,乱书堆里日高眠。”书中还提到一件事:“其家藏书最多。先生在馆时,蒙上垂问家藏书籍,刻有书目二部,遂以进呈,点出一千余部进之。后印以御宝发还,堂官某求暂留借观,未数日而其家籍没,书遂入大内矣。”其时培荀尚为幼儿,所记出自传闻,应有夸大渲染的成分,还是以《总目》所录为准。

正因为经历了这样多的挫折,愈显出周永年之迂,显出其纯儒本色。这一点在《大典》辑佚上表现得尤为突出。《周书昌先生别传》写道:

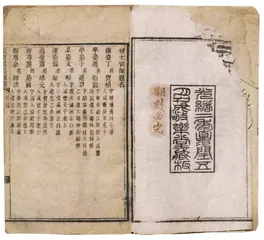

宋元遗书岁久湮没,畸篇剩简,多见采于明成祖时所辑《永乐大典》。时议转从《大典》采缀,以还旧观。而馆臣多次择其易为功者,遂谓搜取无遗矣。书昌固执以争,谓其中多可录,同列无如之何,则尽举而委之书昌。书昌无间风雨寒暑,目尽九千巨册,计卷一万八千有余,丹铅标识,摘抉编摩,于是永新刘氏兄弟《公是》《公非》诸集以下,又得十有余家,皆前人所未见者,咸著于录。好古之士以为书昌有功斯文,而书昌自是不复载笔矣。

此时文渊阁本即将告竣,乾隆帝又下旨加速办理《开国方略》《满洲源流》《职官表》《河源考》等特修之书,皆令收入四库。各处都缺有学问的纂修,稍有一点名气者往往身兼数馆,那可是有名有利的差事,周永年则依旧埋首于《永乐大典》中,寻寻觅觅,乐在其中。

永年性至孝,入京未久即把母亲接来奉养,而七十老母“自奉殊俭,虽清水一盂亦不轻弃”,每日炊饭洗衣,拦都拦不住。五十一年六月母亲辞世,他扶柩还乡丁忧,回京应在五十四年春。其间记述阙略,真不知他是怎样度日。所可知晓的,是他后来得了痰疾,即精神方面的病,一会儿清醒,一会儿糊涂,不得已又返回济南。离京前,周永年特地来与邵晋涵辞行,“言语多不甚可辨”,大意为有不少话要对他讲,可又听不清说的是什么。晋涵深为悯恻,后接永年信,知是托他请章学诚为自己作传。学诚充满感情地完成了老友的嘱托,复在一篇札记中写道:“得邵二云书,历城周书昌永年编修逝矣。二云传其遗书,属余为传,哀哉!” 四库全书