喜剧是另一些人的悲剧罢了

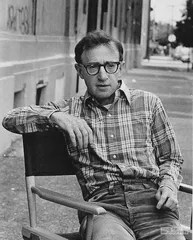

作者:卡生 拍摄《纽约的一个雨天》时,伍迪·艾伦已经是82岁的高龄,若不是年龄限制,片中男主他一定当仁不让。剧中蒂莫西·柴勒梅德(甜茶)饰演的盖茨比的性格、衣着、谈吐、爱好几乎完整复刻了年轻时的伍迪·艾伦。

拍摄《纽约的一个雨天》时,伍迪·艾伦已经是82岁的高龄,若不是年龄限制,片中男主他一定当仁不让。剧中蒂莫西·柴勒梅德(甜茶)饰演的盖茨比的性格、衣着、谈吐、爱好几乎完整复刻了年轻时的伍迪·艾伦。

这是一部很适合在下雨天捧着一杯热茶看的爱情电影。伍迪·艾伦借片中人物阐述了拍这部片子的动机:“现实生活已经这么残酷了,在电影里浪漫一把又何妨?”但如果,你认为年过八旬的伍迪·艾伦只是想甜蜜一把,拍一个浪漫的爱情小品,那就大错特错了。这部片子注明了是一部喜剧,在伍迪·艾伦看来,喜剧是什么?“喜剧是另一些人的悲剧罢了。”所以影片乍看是一部浪漫的爱情电影,实则是伍迪·艾伦式对道德、人性、阶级的讽刺,这个片子的基调是温暖、浪漫的,但是故事的内核其实很残酷:在纽约这座看似充满了机遇的城市,无数人期待的传奇降临以及实现阶级逾越只不过是一种幻想。

故事伊始,出生在纽约的富二代盖茨比和他大学的女朋友艾什莉计划去曼哈顿度周末。艾什莉偶然获得了一个采访大导演罗兰的机会,盖茨比为这趟短暂的旅行做了详细的规划——住在能看到中央公园的皮埃尔酒店,晚上去很有“老纽约”感的卡莱尔酒吧吃饭喝酒。但计划赶不上变化,到了纽约的两人并没有共度美好时光,分别展开了各自的纽约奇遇。

盖茨比虽然家世斐然,但他特别看不上父母浮华、虚假的上流社会生活,他更愿意做一个放荡不羁爱自由的人。到了纽约他没告诉父母,叼着烟斗四处闲逛,等着艾什莉结束采访和他一起共进午餐。在街头,他遇见了正在拍电影的老同学,临时客串一个角色时遇上了饰演女主的茜(Chen),茜是他前女友艾米的妹妹,他打小就没把那个傻乎乎冒着大鼻涕的女孩放在眼里,而茜却暗恋着盖茨比。两个老熟人突然相逢便一阵互怼,几番交谈之后,却发现两人心意竟然相通。

盖茨比在被女朋友放鸽子之后,逛博物馆时撞见了亲戚,不得已必须要参加母亲家里晚上的派对,找不到艾什莉的他无奈地在酒吧里用5000美元雇了个应召女郎参加母亲的名流派对。派对上,他心猿意马,烦透了那些穿着考究的名流们的做派,在父母老友询问他将来毕业了要干什么的时候大放厥词,“未来打算研究一下核能物理学,再开个小店,卖卖暗物质”。老一辈肯定觉得很不靠谱,但这是他报复父母的一种手段。虽然影片聚焦于盖茨比在纽约一天的生活,但可以猜测出,他从来都是用敷衍、鄙夷、胡言乱语的方式搪塞他人的关心。应召女郎的身份让盖茨比的母亲识破并被赶走。母亲找他谈心,盖茨比承认打小就讨厌家里人给安排的“合适的朋友”“合适的学校”“合适的女人”,他所有的行为都是为了拒绝一切装模作样的生活。母亲问,你有什么好抗拒的?你要抗拒最好的私人学校、漂亮的家、一年一度的欧洲度假?然后,母亲向盖茨比透露了一个隐藏了20年的秘密。母亲早年并不是纵横于纽约上流社会的高品位女王,她曾经也是一名为孤独男士提供消遣的应召女郎,恰巧敲开了父亲的酒店房门,并和盖茨比的父亲坠入了爱河。讽刺的是,他们家是靠母亲做应召女郎赚的钱开了个公司才得以过上优越的生活。“如果说我过度追求华丽的事物、精心维护形象,那也是因为我试图抹去我曾是一个来自中西部的狂热职业骗子的事实……”母亲的话惊呆了盖茨比,他开始重新思考自己所反抗的人生。

另一条线索是出生于图森暴发户家庭的艾什莉“闯”进了纽约的上流社会。作为一名菜鸟记者,第一次采访心仪的大导演让她紧张之余,吹了一番导演的彩虹屁,导演一高兴便邀请她观看新片试映,她因此推掉了和盖茨比的约会。观影中,导演因为对新片不满,中途离场,艾什莉跟随编剧泰德在下雨的曼哈顿四处找导演,泰德在车里突然看见自己的妻子和最好的朋友一起进了酒店,怒火中烧的泰德和目睹了一切的艾什莉在酒店门口蹲守捉奸……之后,艾什莉在片场偶遇了大明星弗朗斯西科,并受到大明星的礼遇,邀请她共进晚餐,还被狗仔抓拍到,以为她就是大明星的新晋女友。

这座神奇的城市对于初出茅庐、略显虚荣的艾什莉来说,是机会,更是梦想。伍迪·艾伦影片中最具有感染力的角色都是有缺陷的,《蓝色茉莉》中一心想要再嫁金龟婿的茉莉、《赛末点》里脚踩两只船的凤凰男,都是充满了个性和戏剧张力的角色。虽然艾什莉的家里很有钱,但片中她对导演介绍自己的家族时说“他们只是有钱”,随即翻了一个充满深意的白眼。可见New Money在纽约上流社会面前充满了自卑感。

到了晚上电影人聚会时,艾什莉展示了她社交达人的一面,用亲切、熟悉的方式辗转于导演、编剧和大明星之间,俨然已经是其中的一分子。大明星邀请她一同回家,这里有一段艾什莉的自白,她一边抽着烟,一边说道:“这可是炙手可热的大明星,如果我和他在一起,那我可以拿这个吹一辈子牛了。”在大明星的豪宅里,就快脱光了衣服的艾什莉随着一阵敲门声美梦破碎,大明星的正牌女友回家了。狼狈之余,她套上一件长风衣从逃生梯溜出了门,最终出现在弹着钢琴的盖茨比面前。

第二天,在中央公园的观光马车上,盖茨比脱口而出一首爵士音乐歌词:“街上车水马龙,我屋中一片寂静。”这时,艾什莉却说:“我知道这句话,是莎士比亚写的。”盖茨比沉默了,他幡然醒悟两人之间巨大的差距,他叫停了马车,告诉艾什莉:“我们两人是截然不同的两个物种,你喜欢蟋蟀的叫声,而我喜欢出租车的喧嚣,你在阳光下盛放,而我在阴郁的天空下自得其乐。”很明显,艾什莉没有听懂这个过分浪漫的分手词。

故事的结局很老套。盖茨比曾和茜聊起过最浪漫的事情——下着雨的纽约傍晚6点,在钟楼下等待爱情。所以,盖茨比在钟楼下淋着雨,不时看看手表,远处走来了那个同样喜欢雨天和钟楼的女孩。对于这个显得有些仓促的大团圆结局,我猜想,这大概是伍迪·艾伦为残酷现实刻意安排的抚慰吧。

有人评价伍迪·艾伦的《纽约的一个雨天》时说,这是一部高于《咖啡公社》、低于《蓝色茉莉》的作品。无论外界如何评价,这都是一部对伍迪·艾伦个人来说非常重要的作品。

有人评价伍迪·艾伦的《纽约的一个雨天》时说,这是一部高于《咖啡公社》、低于《蓝色茉莉》的作品。无论外界如何评价,这都是一部对伍迪·艾伦个人来说非常重要的作品。

伍迪·艾伦在1979年拍摄的《曼哈顿》是一部黑白电影。影片开始就是一段探寻“纽约到底是什么”的蒙太奇开场,如今,这个片段被公认为电影史上的一个经典镜头。有一个讽刺的趣闻:当时,伍迪·艾伦非常不满意《曼哈顿》,片子拍完之后,他为了阻止这部片子的上映还向投资方表示可以免费再拍一部电影,但影片最终还是上映了。为了逃避影片上映,伍迪·艾伦在职业生涯里第一次给自己放了很长的假期,出乎意料的是,《曼哈顿》上映之后大获成功,一票难求,当年斩获了4000万美元的票房。

一部导演自己都不满意的作品,最终却是口碑、票房双丰收,换了任何一个导演恐怕都很难说服自己。在之后的影片里,纽约虽然是伍迪·艾伦诸多影片的拍摄主战场,但没有任何一部片子像《纽约的一个雨天》一般,赤裸裸地致敬纽约。

影片中,艾什莉采访的大导演经历了离婚以及对职业生涯的怀疑,决定给艾什莉一个重磅独家新闻——“非常不满意自己的作品”,这应该是戏仿了当年伍迪·艾伦拍完《曼哈顿》之后的真实心境。

《曼哈顿》开场就是在给纽约下定义:“他热爱纽约,将其过分地浪漫化,对他而言,这座城市无论何时都反映在盖希文的爵士旋律中。”但话锋一转,“纽约象征着当代文化的式微,投机心态的充斥,冀望不劳而获的人们……”

纽约之所以迷人,正是因为它的复杂。为什么《曼哈顿》让伍迪·艾伦感觉不满?我想,一方面是他认为,《曼哈顿》没有超越1977年拍摄的《安妮·霍尔》的表达,在《安妮·霍尔》中,安妮说道:“你为什么喜欢曼哈顿?因为你生活在一个孤独的岛屿上。”这句话把中年伍迪·艾伦想说的都说完了。另一方面,对创作者而言,越是熟悉的事物离他真实的表达会越远,展现也越发艰难。时隔40年,伍迪·艾伦对城市和爱情的表达已近炉火纯青,《午夜巴黎》中的巴黎,《爱在罗马》中的罗马,以及《午夜巴塞罗那》里的巴塞罗那,不同城市的肌理在外来者伍迪·艾伦的影片里都得到了最大程度的活化,他借由“爱情故事”去深挖人性和城市特性的手法不断证明着自己在表达中的精确性。

《纽约的一个雨天》一开始,盖茨比就说:“这座城市带给你的焦虑感、排外性和偏执感,没有别的城市敌得过。”曾经的盖茨比带着偏负面的情绪审视这座他出生、成长的城市,但当盖茨比决定和女友艾什莉在纽约共度一个周末时,又是极度兴奋的。“我们应该住在皮埃尔酒店,那样你就可以看到中央公园,我们离我爸妈的房子也有一定的距离,等晚饭之后,我们再去卡莱尔酒吧,那里有路德维格·贝梅尔曼(Ludwig Bemelmans)创作的壁画,我们还可以去百老汇看一场汉密尔顿的音乐剧。”对于盖茨比来说,纽约是一个让他爱恨交织的城市,这一点同样是伍迪·艾伦的真实感受。

《纽约的一个雨天》一开始,盖茨比就说:“这座城市带给你的焦虑感、排外性和偏执感,没有别的城市敌得过。”曾经的盖茨比带着偏负面的情绪审视这座他出生、成长的城市,但当盖茨比决定和女友艾什莉在纽约共度一个周末时,又是极度兴奋的。“我们应该住在皮埃尔酒店,那样你就可以看到中央公园,我们离我爸妈的房子也有一定的距离,等晚饭之后,我们再去卡莱尔酒吧,那里有路德维格·贝梅尔曼(Ludwig Bemelmans)创作的壁画,我们还可以去百老汇看一场汉密尔顿的音乐剧。”对于盖茨比来说,纽约是一个让他爱恨交织的城市,这一点同样是伍迪·艾伦的真实感受。

伍迪·艾伦成长于布鲁克林,所以他对曼哈顿的美好想象便是每天晚上去剧院、酒吧以及穿过中央公园回家。以上的三个地方成为了影片里反复出现的场景,尤其是中央公园,对于伍迪·艾伦来说,那几乎是一个图腾式的存在。据说《曼哈顿》开场的经典镜头便是伍迪·艾伦当时在租住的套房拍摄的风景。《纽约的一个雨天》中在皮埃尔酒店里看到中央公园时,盖茨比说:“我想楼层够高,让你可以看到中央公园的全貌。”在众多伍迪·艾伦的影片里,中央公园成为了他沉浸在旧时代的一种寄托:纽约的一切都在高速变幻,只有中央公园达成了某种永恒。

什么样的纽约才是伍迪·艾伦最爱的纽约?这位追求氛围感的导演最爱的就是下雨天,他曾经在采访中说道:“雨一直会让我产生某种亲密感。”如果你对伍迪·艾伦的作品很熟悉的话,在所有重要的高潮戏里,影片都会下雨。我印象最深刻的是《蓝色茉莉》中的一幕,茉莉坐在公园的椅子上,淋了一夜的雨,她在喃喃自语曾经的美好时光。“雨”在伍迪·艾伦的作品里是亲密关系的起点、是通透的醒悟,也是对未来的寄托。

以上种种,其实只是为了说明一个事情:伍迪·艾伦作为一名高产导演,从青年到古稀,每一年拍摄一部电影实属勤奋。无论外界如何评价这部影片,我想,在他有生之年,《纽约的一个雨天》应该是他内心很珍重的一部影片。 曼哈顿影视电影剧情片爱情电影喜剧片美国电影伍迪·艾伦蓝色茉莉