被遗忘的角落:毕森的延安对话

作者:刘畅 “树干大约手腕粗细,树冠高约三米,长长短短的枝杈上,不见一星半点绿,却缀满了淡紫色、如珍珠粒般大小的细碎花苞,纤巧、秀气、灵动,映衬着清澈如洗的蓝天。”《当代》杂志主编孔令燕在2019年的春节后,看到朋友此前发给她的《校园里那株美洲蕾》中对美洲蕾的描绘时,她以为这是一篇文笔优美的回忆散文,文中所言故事,是加拿大的滑铁卢大学文化及语言研究系中文教研室主任李彦通过寻觅学院内的一棵美洲蕾的由来,发掘出本学院的创始人托马斯·亚瑟·毕森竟于1937年6月到访过延安,他到延安后,更是分别与朱德、周恩来、毛泽东、博古做了访谈。

“树干大约手腕粗细,树冠高约三米,长长短短的枝杈上,不见一星半点绿,却缀满了淡紫色、如珍珠粒般大小的细碎花苞,纤巧、秀气、灵动,映衬着清澈如洗的蓝天。”《当代》杂志主编孔令燕在2019年的春节后,看到朋友此前发给她的《校园里那株美洲蕾》中对美洲蕾的描绘时,她以为这是一篇文笔优美的回忆散文,文中所言故事,是加拿大的滑铁卢大学文化及语言研究系中文教研室主任李彦通过寻觅学院内的一棵美洲蕾的由来,发掘出本学院的创始人托马斯·亚瑟·毕森竟于1937年6月到访过延安,他到延安后,更是分别与朱德、周恩来、毛泽东、博古做了访谈。

自1998年进入《当代》编辑室,孔令燕对此类稿件再熟悉不过,《当代》有历史散文类的栏目“纪事”,呈现人物命运或历史事件,这篇文章的内容正合适。但文中屡屡提及的《延安笔记》,让孔令燕心生好奇。美国记者爱德加·斯诺的《西行漫记》(即《红星照耀中国》)在上世纪70年代出版后,早已家喻户晓,上世纪八九十年代以来,翻译、出版外国人书写中共的书也层出不穷。但“毕森是谁?《延安笔记》是否早已翻译?版权在哪里?”多年做编辑的敏感,令孔令燕多了一个心眼。

1900年出生在纽约的毕森是20世纪早期美国的东亚问题研究专家。1923年于罗格斯大学历史系毕业后,他作为长老会传教士在1924年来到中国,先在安徽怀远县一所中学教英语和古典学,后赴燕京大学执教。

李彦在《校园里那株美洲蕾》里记述,1923年,毕森与未来的妻子菲丝在哥伦比亚大学的圣诞晚会上相识。菲丝出生在南京的传教士家庭,因为她的父亲约翰·威廉姆斯是金陵大学(即如今的南京大学)的创始人之一,金陵大学的副校长,菲丝在秦淮河畔长大,自诩为一个“中国人”,常年在中国生活。毕森追随菲丝的脚步,踏上中国的土地,他学习中文,与菲丝相恋,同情国民党的反帝主张,在燕京大学任教时,参与过“反帝爱国运动”。但当蒋介石取得控制权并镇压包括共产党人在内的左翼时,他感到心灰意冷。1927年3月,约翰·威廉姆斯死于国民革命军右江军的枪下,菲丝于当年离开中国,毕森也于第二年回到美国,继续他在哥伦比亚大学的汉学研究。

回到美国时,他已与菲丝结婚,并育有两个孩子,迫于生计,毕森在没有完成博士课程前,就离开哥伦比亚大学,到外交政策协会工作,担任远东事务研究员。在1934年至1937年期间,他以“弗雷德里克-斯宾塞”为笔名,在《今日中国》杂志上写了数十篇支持中国共产党的文章,由此与该杂志的编辑、经常与美国共产党合作的左翼商人菲利普-贾菲建立起密切的联系。1937年毕森获得洛克菲勒基金会的资助,前往日本与中国一年,从事中日关系领域的研究。那时斯诺正在燕园里书写《红星照耀中国》。毕森在日本见证崇拜战争的近卫文麿内阁上台,又到南京采访了陈立夫等国民党要员后,从北平经太原、西安,辗转前往延安。

与他同行的人有著名的中国边疆问题研究者欧文·拉铁摩尔,以及菲利普-贾菲和他的妻子,他们到达延安后,又与斯诺当时的妻子佩吉·斯诺相聚。从延安归国后,毕森的著作《日本侵华》出版,先于所有西方人的报道,揭露南京大屠杀的事实。

如此人物想必早已受到历史研究者的重视。而孔令燕虽然深耕出版20余年,涉及党史的书籍尚属首次。她先直接联系李彦,得知李彦引用这本笔记的内容时,是自己将原文翻译成中文。原书极薄,不及80页,是加州大学伯克利分校中国研究中心在1973年出版的《1937年6月:在延安与领袖对谈》,几乎不为外界所知,更没有中文译本。而他们的行迹,因1937年菲利普-贾菲创办《美亚杂志》,作为《今日中国》的后继,这一行人被称为“《美亚》小组”,凭借拉铁摩尔的影响力,广为中国的历史研究者所知。但后世对于毕森在此行中的记述,却只有提及他为同行者的寥寥数笔。

因为毕森日后参与日本的研究与战后管理更多,又在上世纪50年代后在美国沉寂,资料所限,毕森没有进入中共党史研究的视野。孔令燕得知这样的情况,历时半年余,通过李彦和一切可以找到的关系和线索,包括寻找毕森的后代,探听版权的归属,最后找到加州大学伯克利分校,由出版社版权部洽谈中文版权。之后请李彦翻译全书,将当年外国人笔下最鲜活的延安寻访文献带到中文世界。

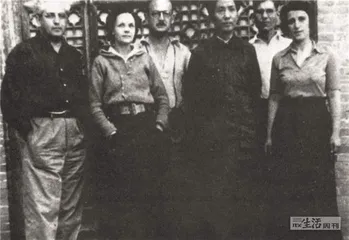

“毕森与作为记者的斯诺的观察视角不同,斯诺会描摹红军队伍和毛泽东这个人,而毕森更专注于当时的时局,他的问题紧扣抗日统一战线与中共对抗日形势的判断。”孔令燕看到《延安笔记》全书后,最深的印象除了毕森作为美国政府中远东事务研究员的国际视角,就是他平实而形象的语言和毕森在延安拍下的照片。其中一张是他们一行人与毛泽东的合影,毛泽东身形瘦削、神情轻松,而毕森在毛泽东身后,身高与毛相近,戴着眼镜,抿着嘴,些许局促中透着新奇。

“毕森与作为记者的斯诺的观察视角不同,斯诺会描摹红军队伍和毛泽东这个人,而毕森更专注于当时的时局,他的问题紧扣抗日统一战线与中共对抗日形势的判断。”孔令燕看到《延安笔记》全书后,最深的印象除了毕森作为美国政府中远东事务研究员的国际视角,就是他平实而形象的语言和毕森在延安拍下的照片。其中一张是他们一行人与毛泽东的合影,毛泽东身形瘦削、神情轻松,而毕森在毛泽东身后,身高与毛相近,戴着眼镜,抿着嘴,些许局促中透着新奇。

“《美亚》小组”一行人是第二波进入延安考察的外国人群体。中共党史研究专家、北京大学历史系教授黄道炫介绍,第一波是斯诺夫妇在1936年6月至10月间在中共地下组织的帮助下,前往陕甘宁边区,采访毛泽东、彭德怀等中共领导。彼此的会面首先缘于中共态度的转变,“此前受意识形态的影响,将英美国家视为敌对的资本主义。而因为共产国际的影响,在1935年12月举行瓦窑堡会议上,中共决定发动、团结与组织全中国全民族一切革命力量去反对当前主要的敌人,开展神圣的民族革命战争,着力建立统一战线。会后,中共得以突破意识形态的藩篱,对世界敞开,将来访的外国人作为展示、宣传自己的出口。”

而相比于第一次斯诺到访边区时,中共还处在被国民党军队包围之中;1944年美国派出迪克西使团作为第三波外国使团访问延安时,已发生过皖南事变,国共关系复趋紧张,毕森一行人到访前,西安事变过去半年有余,那时全国上下都弥漫着抗日情绪,反对国民党全力肃清共产党,国共关系正处于微妙之中。

对于毕森而言,他看到的是1937年以来,国民党关闭设在南京的剿匪司令部;三中全会代表大会召开时,共产党递交的联合抗日倡议书也公之于众。他对国共谈判的进展充满疑问,在五月份从南京的采访中获知国共正在谈判,但仍不清楚朝哪个方向发展的情况下,他踏上延安的旅程,寻找答案。

虽然国共高层的谈判在进行,但外国人私下到访延安仍是国民党大忌,为预防被当成企图去延安的人,他们假装是游客在旅行,6月7日出发时没有直奔西安,而是首先北上到太原游玩了一阵子,之后沿另一条铁路南下到达西安。在西安,拉铁摩尔幸运地找到在内蒙古长大的传教士后裔艾飞·希尔,他在西安做汽油销售和汽车修理的生意,有一辆道奇车可以拉着他们开赴延安。在西安周边假装游玩了11天后,他们终于北上。河流阻塞、一路泥泞,他们于6月21日抵达延安。

他们到达时,正值国民党与共产党关于建立统一战线的谈判协议已经大部分达成,国共已经事实上开始第二次合作。在渭河畔草滩渡口看到蒋介石的私人飞机呼啸而过,上面载的正是从庐山牯岭返回延安的周恩来。之后与周恩来的采访中,他们得知国共谈判已进入很深的阶段,中共正从一个共产主义政权的形象,向一个力图推动民主共和国的民族主义政党的形象转变。周恩来对他们说:“我们这边已经停止了所有反对国民党的活动,日本人企图挑动中国的地方军事力量反对南京,但是他们失败了。我们也停止了没收地主田产的政策,我们已经做好了准备,放弃‘红军’的称号,对部队进行重组,使之成为国民革命军的一部分,我们也已经准备好了,要在边区采取民主选举产生的政府,来代替苏维埃政权……第一步为抗日战争做好准备,然后才是建立民主共和国的运动。”

据黄道炫介绍,中共每次对外国人员来访都非常重视,斯诺到访前,中共曾打扫全城的街道。而“《美亚》小组”一行人到达延安后也得到热情接待,到达当天,享受完丰盛的晚餐后,欢迎仪式持续到深夜,看望他们的人几乎个个都会说英语,毛泽东很早就来到他们中间,直到最后才离去,他们体验到“异乎寻常的轻松甚至快乐的氛围”。接下来的三天里,除了采访,他们参观了中国人民抗日军政大学和中央党校,并在最后一天做了演讲。

和此前斯诺等人见到的类似,一个力争全民抗日、有朝气、有活力的道德的政党树立在毕森等人眼前。“除却插在朱德或周恩来上衣胸前口袋里的那支钢笔之外,你几乎看不出任何等级上的标志。”毕森在回忆中印象最深的就是官民平等,那也是毕森一行人前往时,延安的底色,“在大礼堂中观看文艺演出时,领袖与其他人一样,皆为普通观众,大家随意就座,没有特殊席位。他们在街巷中行走时,也看不到前呼后拥的卫兵、戒备森严地保护他们的现象。”左翼精神的激荡

毛泽东接受毕森采访的时间最长。在他的窑洞里,他们五个人和翻译就把窑洞填满了。毛泽东当年43岁,动作敏捷,让毕森感到青春的活力。他们主要交流了南京政府的对日政策、英国等外国势力对国内统一战线的影响、统一战线的形成与未来,以及中共对中国未来国家性质的展望。

采访以问答的形式留存下来。“到我们这里来访问的美国人不是为了商业上的原因,而是为了友谊而来。我们完全赞同你们的斗争策略,要让美国采取明确立场,反对日本对中国的侵略。不应当孤立地看待中国革命。中国革命也是世界革命的组成部分……从根本上说,它与西班牙、法国、美国、英国这些国家人民的奋斗都是类似的。”毛泽东不断向毕森表达全世界人民共同奋斗的愿望。而他表现出的自信,令毕森印象深刻。他告诉毕森,“如果黄埔派系坚决与日本人作战,那他们就必须调动中国的联合力量。那样一来他们就必须接受共产党的方针政策,所以就无法阻挠共产主义运动的成长。无论如何,共产党的影响力都会增强”。

毛泽东并不讳言统一战线会壮大共产党的力量,而他当时表现出中共能够向国民党施加压力、推动建立民主共和国和社会改革的乐观,令毕森、拉铁摩尔等左翼心情激荡。1937年7月2日,毕森与拉铁摩尔、海伦·斯诺一同回到北平。拉铁摩尔当时曾预测,“如果日本人开战了,假设共产党关于半殖民地国家的军民关系理论是正确的话,那么,这个国家的大多数军队和人民就会站在共产党一方来。”五天后“七七事变”爆发,拉铁摩尔前往重庆,成为蒋介石的顾问,毕森回国,而他与毛泽东的访谈发表在1937年10月的《美亚》杂志上。

中共像预言中一般壮大,而毕森除了为自己取了“毕恩来”的名字,此后的生活与研究对象,与日本更多地联系在一起。珍珠港事件后,他以专家身份进入美国的战时经济委员会,为财政资源分配出谋划策。1943年他进入太平洋关系研究所国际处,出版过《美国的远东政策》和《日本的战时经济》。“二战”结束后,毕森在日本从1945年居住到1947年,先是任职于“美国战略轰炸调查委员会”,日本被盟军接管期间,他又担任政府部门主管顾问。从日本回国后,他在加州大学伯克利分校政治系担任教授直至1953年。他离开后第二年,加州大学出版社出版他的著作《日本财阀的解体》。

但他的左翼精神始终是事业沉浮中的暗线。《校园里那株美洲蕾》中记述,1943年初,毕森在美国国会上公开赞扬中共,到太平洋关系研究所国际处工作后,在分析美国在远东的政策时,他曾撰文抨击国民党有封建主义色彩,同时为中共澄清,“中国共产党在广大农村地区所采取的政策,完全是一场民主革命,而非人们主观臆想的纯粹的共产主义运动”。

直到50年代初,美国反共的麦卡锡主义横行,曾去过延安的“《美亚》小组”成为一个被迫害漩涡。拉铁摩尔被指控为“俄国派驻美国的头号间谍”,连续数年接受美国国会的聆讯,最终声称他“曾发表过同情斯大林和苏联的言论”,他被撤下美国国务院的公职,不得不远赴英伦,到利兹大学担任中国研究的教授,晚年方才回归故里。而毕森也未能幸免,他在1952年到参议院内部安全委员会接受聆讯,此前的文章变成“罪证”,拉铁摩尔和贾菲也成为他“亲共行为”的佐证。

在延安时的笔记也成为“定时炸弹”,毕森的儿子汤姆向李彦回忆,“当年父亲在加州大学遇到危机时,曾把他去延安时记录的那些珍贵笔记本包裹好了,放进一只鞋盒里,藏在了一只木箱子底部,上面再压上不同的鞋盒等杂物。他把这只箱子交给了校内的一位好友,替他保存……就连那位好友也根本不知道,那只箱子里究竟藏了些什么”。而因为毕森没有博士学位,加州大学无法用终身教职保护他,他在街边的书店做过店员,又远走俄亥俄州,在牛津城的西部女子学院任教。终于得到加拿大滑铁卢大学瑞纳森学院院长赏识,年近70岁时到滑铁卢大学落脚。

颠沛流离间,变卖房产,毕森始终不舍得遗弃从中国带回来的毛毯和一柜子青花瓷。延安的笔记在1967年汤姆赴伯克利大学时物归原主。11年后,毕森在加拿大溘然长逝。又42年后,他的笔记被译成中文,在人民文学出版社出版,他在抗战前夕与中共缔造者们的谈话,成为中央文献研究室撰写毛泽东、周恩来、朱德年谱时的重要参考。

(参考书目:《1937,延安对话》,托马斯·亚瑟·毕森著,李彦译,人民文学出版社2021年版) 中国近代史毛泽东斯诺毕森当代