炭河里:走进“宁乡青铜器群”谜题

作者:陈璐 现藏于国家博物馆的四羊方尊,是中国最具国民知名度的青铜器之一。它被分类在博物馆古代中国展厅的“夏商西周时期”区域,作为有别于中原地区,所谓“周边各族”器物群的开端,与四川广汉三星堆、江西清江吴城出土的青铜器并排陈列。尽管它是一件难得的珍品,造型逼真复杂、工艺高超精良,却并非来自当时社会发展最高水平的中原地区,而出土于尚属蛮荒的湘江流域。

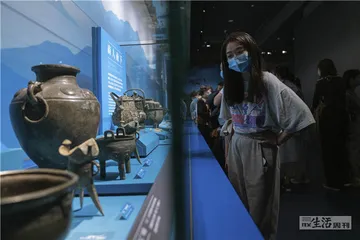

现藏于国家博物馆的四羊方尊,是中国最具国民知名度的青铜器之一。它被分类在博物馆古代中国展厅的“夏商西周时期”区域,作为有别于中原地区,所谓“周边各族”器物群的开端,与四川广汉三星堆、江西清江吴城出土的青铜器并排陈列。尽管它是一件难得的珍品,造型逼真复杂、工艺高超精良,却并非来自当时社会发展最高水平的中原地区,而出土于尚属蛮荒的湘江流域。

当人们聚集在四羊方尊周围认真端详这件国宝时,很难察觉它是被修补拼凑起来的。事实上,四羊方尊的一部分仍被遗留在湖南省博物馆的库房内。1952年,在湖南省文物管理委员会工作的文物专家蔡季襄清理一批国民党遗留物时,发现一个箱子里盛放有二十多块青铜碎片,他判断这就是失踪已久的四羊方尊。

1938年,长沙古董商赵毓湘、杨镜祥等4人集资从宁乡县黄材镇万利山货号购得此器后,因为分赃不均闹到了长沙县政府,很快被政府没收。这件精美的青铜器引起了世人的兴趣,8月27日长沙《力报》撰文,称其为“周代古鼎”,“惜一盖为土工挖坏,已成大小六块”。

时任湖南省政府主席的张治中对它爱不释手,还放在办公室几案上时常把玩。迫于舆论压力,张治中最终将四羊方尊器身交于湖南省银行保管。1938年11月,为躲避日军,湖南省银行西迁沅陵,途中遭遇日军空袭,四羊方尊器身被炸成20多块,一直沉睡于此箱子里。

文物修复专家张欣如在1954年,花费两个多月令这件国宝终于恢复昔日的身姿。1959年,四羊方尊从湖南省博被调往了中国历史博物馆(即现在的国家博物馆)。然而,此时没有人知道还有两块“原装”残片仍被遗留在湖南境内,直到1963年,时任湖南省博物馆考古部负责人的高至喜找到了它们。

关于这件事的经过,高至喜仍然记得非常清楚。尽管已是89岁高龄,但当我们在广东江门见到他时,老先生告诉我们,自己正在忙于汉墓研究出版前的最终校对。对长沙汉墓资料的研究整理是他近18年的主要工作。高至喜是湖南省博第四任馆长,也是青铜器专家,传奇的一生串联起了四羊方尊、炭河里和马王堆等重要考古发现。

关于这件事的经过,高至喜仍然记得非常清楚。尽管已是89岁高龄,但当我们在广东江门见到他时,老先生告诉我们,自己正在忙于汉墓研究出版前的最终校对。对长沙汉墓资料的研究整理是他近18年的主要工作。高至喜是湖南省博第四任馆长,也是青铜器专家,传奇的一生串联起了四羊方尊、炭河里和马王堆等重要考古发现。

发现最后两块四羊方尊残片,有些偶然。1963年7月1日,正在宁乡黄材镇做考古调查的高至喜决定去一趟附近的月山铺。月山铺在宁乡西北方向12公里的位置,他听蔡季襄说,传闻当地有位老婆婆曾发现20多件商周青铜器,后来却下落不明。蔡季襄原本是位有名的古董商,1949年前一直从事文物的收购贩运工作,对这些消息非常灵通。

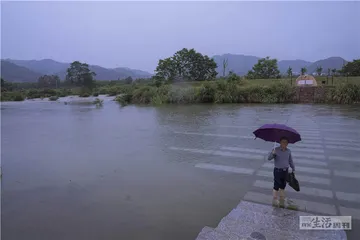

正值夏季雨水多,从黄材往月山铺的路被大水冲垮了,高至喜和负责发掘的老技工漆孝忠步行了一上午,抵达月山后,挨家挨户地打听,却没人知道半点线索。不想放弃的高至喜当天夜宿在月山公社,第二天又继续在村里四处拜访,下午便来到了村民姜景舒家中。

姜景舒告诉高至喜,1938年他在地里挖红薯时,曾挖到一个有着四个“水牛头”的家伙。这东西很硬,离地表不远,姜景舒以为是挖到了石头,开始没太在意,又举起铁锄挖了几下,可是怎么都挖不动,他和自家兄弟把周围的草清理掉,发现了这尊体量颇大、黑漆漆的物件。因为觉得这是件宝贝,他们把它抬到了黄材,以400大洋的价格卖给了当地的古董商。

姜景舒从家里拿出一块铜片给高至喜看,这是他用铁锄不小心从器物上敲下来的。高至喜仔细打量这块巴掌大的残片,心里怀疑姜景舒口中这件青铜器就是四羊方尊,“花纹和颜色都有点像,厚度也很相近,特别是口沿部分”。高至喜便请姜景舒带他去发现地点实地看看。

发现点离姜景舒家很近,他们只步行了一公里多。姜景舒指着黎家冲屋背后转耳仑的山腰,表示就是此地,可是这离传闻四羊方尊的出土地“沩山”有些距离。高至喜很快想到,在宁乡话里,沩山和月山的发音类似,大概是记载有误。

高至喜出价15元想买下这块残片,但姜景舒嫌钱少没有答应,“他说这个旧货比黄金还贵,不卖”。因为关于老婆婆的事情没有查到任何头绪,隔日高至喜就从月山回到了宁乡。后来他把四羊方尊残片的事情告诉了县文物局的干部周佑奇,叮嘱他一定得想办法收回来。

周佑奇没有辜负嘱托,做足工作说服了姜景舒将文物残片无偿捐献给了湖南省博。县里还给姜景舒发了一支钢笔、一个口杯和10元钱作为奖励。一起收上来的,还有另一块残片,看样子应该是羊角的部分。原来当时姜景舒留了个心眼儿,并没有把两件残片都展示给高至喜看。姜家至今还保留着1977年周佑奇写下的收条:“今收到月山公社龙泉大队茶园生产队姜景舒同志古铜两块(即四羊方尊之部分)。”

2007年四羊方尊首次回到湖南省博展出,已经退休的高至喜,受邀将馆藏残片与四羊方尊进行了比对。那块大些的残片表面平滑,应该是口沿。但高至喜先把残片对准了口沿一侧,花纹没有对上,又换了一边,还是不对,直至试到最后一面时,这块残片上的花纹才和四羊方尊的器身合为一体,确实是四羊方尊的残片。“这可以确证四羊方尊是出在月山,沩山是错误的。”高至喜对我谈及这段往事时强调道。

实际上,自四羊方尊出土后,宁乡县黄材地区又陆续出土了许多铸造精美、风格多样的商周青铜器。高至喜最初开始接触青铜器,便是在此背景之下。

实际上,自四羊方尊出土后,宁乡县黄材地区又陆续出土了许多铸造精美、风格多样的商周青铜器。高至喜最初开始接触青铜器,便是在此背景之下。

1954年11月,从北京大学第三届考古工作人员训练班毕业的高至喜被分配到湖南省文物工作队从事田野工作。1959年,湖南省博派驻到长沙毛家桥废铜仓库的师傅,收上来了一批宁乡出土的青铜器碎片。当时正是全民大炼钢铁的年代,金属制品是重要的回收物资,许多流落民间的青铜器无人识得,便被送到了废铜仓库,在进行简单分拣后就会被送往冶炼厂。湖南省博负责在毛家桥废铜仓库挑拣文物的师傅发现了一块疑似文物的青铜碎片,跟踪追找,最终从毛家桥废品站和株洲废品站回收了十多块残片,经过初步的拼对,发现只缺了一条腿与底部。

这些碎片运回博物馆后,也是由张欣如进行修复。拼凑起来的完整器物,就是后来被评为国宝的“人面方鼎”。这也是现在发现的唯一一件以人面纹作为装饰的青铜鼎。高至喜对此进行了调查,1960年专门撰写发表了一篇文章《商代人面方鼎》,开始了他对青铜器的研究。

与这件人面方鼎一起送回省博的还有包括象纹大铙、虎纹大铙、兽面纹大铙在内的5个大铙。铙是一种打击乐器。据调查,是宁乡县黄材镇炭河里的一个农民,在当地老粮仓师古寨的山顶上挖出了这批青铜铙,卖给了废铜收购站在宁乡的供销合作社。供销社将这批“废铜”运到了长沙毛家桥废铜仓库,所幸在冶炼前被挑拣了出来。

和人面方鼎的命运稍有不同,这5个铙实在太大、太重了,敲也敲不烂,所以还基本保持了原貌。但高至喜记得,有件体积小一些的象纹铙,它的纹饰稍微平一点,下面有一截被敲打破碎的痕迹,应该是农民曾试图把它砸碎了卖钱,但没有成功。

四羊方尊、人面方鼎、象纹大铙……这批规格等级和艺术价值都极高的商周青铜器,在经过调查后,其出土地点都指向了同一个地方——宁乡。就在高至喜出发去月山寻找老婆婆的前一个多月,1963年5月17日,宁乡县黄材公社寨子大队一名叫姜伏宗的会计,在大水过后渡河,他发现河中心似乎有个物件,捡起来后是件形似罐子的青铜器,里面还装有许多玉器。姜伏宗把这批东西送到了省博。经清点后,省博的研究人员发现这是件高25.9厘米的“兽面纹提梁卣”,里面装有1172件玉珠、玉管。

高至喜决定去现场看看,调查文物具体的出土地点和周边环境。6月30日,也就是高至喜找到四羊方尊残片的前两天,他和漆孝忠来到了宁乡黄材镇上。姜伏宗带领两人来到炭河里附近的一条河道中。炭河里位于沩水与其支流塅溪河交汇处的河洲里。他们沿河往上游走了20多米,发现塅溪河南岸有一处遗址。遗址上面是炭河生产队的菜地,由于河岸已经被大水冲垮,文化层暴露了出来。高至喜从地里“抠”出几十块陶片,纹饰有方格纹、篮纹、人字形纹等,器型有带扉棱的锥形器足、敛口折唇器口沿等。他判断,这应该是一处商代晚期到西周早期的遗址,兽面纹提梁卣应该就是被大水从遗址内冲出来的。

高至喜决定去现场看看,调查文物具体的出土地点和周边环境。6月30日,也就是高至喜找到四羊方尊残片的前两天,他和漆孝忠来到了宁乡黄材镇上。姜伏宗带领两人来到炭河里附近的一条河道中。炭河里位于沩水与其支流塅溪河交汇处的河洲里。他们沿河往上游走了20多米,发现塅溪河南岸有一处遗址。遗址上面是炭河生产队的菜地,由于河岸已经被大水冲垮,文化层暴露了出来。高至喜从地里“抠”出几十块陶片,纹饰有方格纹、篮纹、人字形纹等,器型有带扉棱的锥形器足、敛口折唇器口沿等。他判断,这应该是一处商代晚期到西周早期的遗址,兽面纹提梁卣应该就是被大水从遗址内冲出来的。

当晚,高至喜在当地公社组织了社员大会,表彰姜伏宗的贡献并奖励他90块钱,还鼓励社员以后多多提供文物线索。会上,社员张运香立刻发出邀请,表示他可以来自己家看看。隔日上午,高至喜在张运香家里发现了一件商代晚期的兽面纹分裆鼎。

张运香称这件分裆鼎本是大小两件,1962年4月他从水塘湾棉花地里挖出时,大鼎套在小鼎上,三足朝天。起初张运香觉得不吉利没敢要,几个月后再去,看到两个鼎还在,方才捡了回来。得知大鼎已经被卖给了供销社重新锻造,高至喜便以数倍于废铜的价格将小鼎买了回来。

联系到黄材当地及周边这些青铜重器的发现,高至喜1963年在《考古》第12期上发表文章写道,这批青铜器既与中原商代青铜器有许多相似之处,也有许多明显的地方特色。他大胆提出,“宁乡黄材这一带地方,在殷周时代,很可能曾一度为南方一个政治、经济和文化的中心”。

“提到商代青铜器,要说精品,必须是湖南多。”高至喜向本刊记者分析道,对比湖北盘龙城、江西新干大墓出土的大量商代青铜器,湖南省境内发现的青铜器“基本都是从废铜仓库里抢救出来的,真正通过考古发掘的少”。不过,无论是四羊方尊、人面方鼎还是象纹大铙,无一不是商代最高水平的代表作。

然而商周时期,宁乡地处人烟稀少的南方地区,为何这里会出现大量精美的青铜重器?高至喜凭直觉感到炭河里遗址可能是揭开谜底的重要线索,但由于考古专业人员紧缺,配合基建工程的考古任务却非常繁重,这条线索始终悬置着。等到炭河里遗址的秘密被人解开,已经是2000年初。

三次针对炭河里遗址的考古发掘,是向桃初自嘲可以靠此“吃一辈子”的发现。现在已是湖南大学岳麓学院教授的向桃初,在2001年至2004年期间主持了对炭河里遗址的大规模考古发掘,确认此处存在一个城址,年代为商代晚期到西周中期。炭河里遗址是湖南省境内现在发现的唯一一座商周古城址,为“宁乡青铜器之谜”找到了直接证据。

三次针对炭河里遗址的考古发掘,是向桃初自嘲可以靠此“吃一辈子”的发现。现在已是湖南大学岳麓学院教授的向桃初,在2001年至2004年期间主持了对炭河里遗址的大规模考古发掘,确认此处存在一个城址,年代为商代晚期到西周中期。炭河里遗址是湖南省境内现在发现的唯一一座商周古城址,为“宁乡青铜器之谜”找到了直接证据。

炭河里国家考古遗址公园如今是宁乡着力打造的一项旅游项目。早上不到9点,向桃初从位于长沙市区的湖南省文物考古研究所接上我们,一路驱车抵达炭河里遗址时,已是中午将近12点。古人主要靠水运交通,但炭河里远离了湘江主干道,位于湘江下游西岸的一条小支流——沩水流域上游的黄材盆地西部边缘。

为什么古人会选择在一个如此偏僻的地方修筑城址?当我们穿过喧闹的景区,深入到遗址保护区后,面对眼前景色,我感到内心有了些答案。5月正是湖南多雨的季节,细雨朦胧中,水波迢迢的塅溪河和黄材河之间是一片绿色的平原,平原的尽头是黛色的群山,勾勒出一幅美好的画卷。我想,先民们可能和我一样被眼前的美景吸引,便决定在这里建立自己的家园。

黄材盆地三面环山,炭河里位于盆地西部,背靠雪峰山。“湖南境内的文化基本是以雪峰山为界.”向桃初告诉我。雪峰山是湖南境内延伸最长的山脉,也是中国地理三级阶梯中第二阶梯与第三阶梯的分界线。雪峰山以东是长江中下游平原,雪峰山以西是云贵高原。唐代,雪峰山以东的长沙、湘潭、衡阳、株洲等地区被称作潭州大都督府,而岳阳、怀化等区域则属于荆州大都督府,直到清康熙才将两边划为同一行政区。“古时候雪峰山两边交流很少,文化差异很大,即便到现在两边的风俗习惯也很不一样。”向桃初补充道,“湘江流域商周的青铜文化,便处在雪峰山以东。”

山岳为炭河里的先民提供了抵御外敌的天然屏障,同时,塅溪河和黄材河从这里汇集成沩水河,一路往下,流入湘江,最后经洞庭湖入长江。沩水发源于雪峰山脉东麓的沩山,流经宁乡、望城,是湖南商周青铜器出土数量最多、分布最密集的区域。沿着沩水往下,高砂脊遗址便位于望城县城北郊沩水入湘江的河口沙洲上。1998年,湖南省文物考古所曾在此发现两座贵族墓葬,随葬的青铜器与以宁乡黄材为主的湖南商周青铜器群具有相似特征,被认为具有相同的文化背景。

“高砂脊位于沩水的入口,而炭河里在沩水上游盆地最靠西的位置,强敌只能从下游方向过来。只要把入口守住,炭河里就安全了,高砂脊相当于一个小型要塞。”向桃初与我们分享了他的推测,最初高砂脊可能只是一个要塞,但由于炭河里要向外发展,或许也曾迁都高砂脊,占据湘江干流的位置。

“高砂脊墓葬中发现的青铜器大部分属于本地风格,仅有两件鼎属于中原风格,但既可能是本地仿中原制造,也可能是从中原流入的。炭河里现在还没有发现过大型墓葬。但即便是在炭河里作为政治中心的时期,高砂脊肯定也是一个重要的二级行政机构所在地,因为它毕竟处于湘江和沩水交界地。”不过,由于从明代开始历朝历代都在反复修建湘江大堤,高砂脊遗址大部分被破坏,很难进一步证实向桃初的猜想。

因为高砂脊遗址的发掘,国内外学术界将破解湖南商周青铜器之谜的希望寄托在了沩水流域,并将湖南商周青铜器群概称为“宁乡青铜器群”。向桃初认为,解开“宁乡青铜器群”的谜题,炭河里遗址或许是关键。

连续几日的大雨,令塅溪河水面上涨,淹没了原本的石板路,我们脱鞋赤脚渡河来到了河洲的遗址上。遗址的东南角是一片木桩,向桃初告诉我们这里曾是一座规模很大的房屋建筑,或许是宫殿性质的建筑。现在木桩的位置下面是他们考古发现的圆坑,这些直径1米左右的圆坑排列规律,应该是建房子时候埋柱子的柱洞。根据柱洞的结构可以看出,这是两个方向一致、并排相对的大型房屋。它们规模相近,中间有一条走廊。

2001年向桃初第一次带队前来考古发掘时,在此开挖了5个探方。在距地表约1米的地方,他发现地层中有段黄色黏土构成的土层,厚达10~30厘米,呈直线,里面含有烧土块和少量陶器残片。向桃初意识到这应该是人工修筑的台地或者建筑遗址,没敢继续往下挖,便覆土掩埋,直到2003年获得了国家文物局对炭河里遗址大面积发掘申请的批准,他才又来到此地。经过一周的持续挖掘后,两座形似宫殿的建筑遗址展现在世人面前。

两个大型房屋遗址被命名为“1号宫殿遗址”和“2号宫殿遗址”,大的那间规模推测约为1000平方米。“这下面至少有两个时期的宫殿,最下面的那个时期的宫殿规模比上面的更大。”因为不敢毁坏上层遗址,向桃初只敢做解剖观察,他们发现底下柱洞的直径更大,约1.2米,这代表着房子面积可能更大,规格可能更高。“不过宫殿遗址大部分已经被毁了。”向桃初示意道,炭河里遗址上有许多洼地,但又非常平整,显然是人工开凿的痕迹。

从两座宫殿遗址旁流淌而过的是黄材河,在细雨中我极目望去,可以看到黄材河上游的黄材水库。黄材水库修建于20世纪50年代末至60年代中,是当时全国著名的三大土坝工程之一。“当时修大坝的土很多都是从这里挑过去的。”向桃初说。因为两条河流常年冲刷,炭河里城址留下的部分本就不多,黄材水库的修建又令剩余城址的文化层遭到极大破坏,“原来的台地很高,修大坝时大概取了一米多厚的土”。不过这也很好地解释了为什么当时会集中出土一批青铜器,人面方鼎正是当地农民在工程取土时,从地里挖出来卖到废品站的。

大型宫殿遗址的发现,令向桃初又重新注意到1994年他在炭河里遗址调查过的一段土堤。当时当地老百姓说这段宽10余米的土堤是蒋介石去重庆修的公路,向桃初听后开玩笑说,这明明是个城墙,但内心也没当真。“因为你看,黄材河和塅溪河这两条河离得这么近,它们中间夹着这么小块儿地方,怎么可能有城,完全是硬伤,当时觉得这儿可能就是个小型聚落。”

这段土堤位于炭河里遗址的西北部,长约200米,高一米多。我们从宫殿遗址步行过去大概只需要5分钟。向桃初向我们介绍,土堤和宫殿遗址之间的部分他们也曾进行过发掘,但只发现些小型房屋结构,整个遗址由于农耕劳作被破坏得太过厉害。

“这是城内的第一条壕沟。”向桃初指着土堤内侧一条铺设着鹅卵石的道路说。壕沟所在的位置早已经被当地村民填成平地变成了农田,后来经过考古发掘,发现这里存在一条三四米深的沟渠,与城墙方向一致,才确定是壕沟,在遗址公园设计展陈时铺上了鹅卵石。

经过对土堤的解剖发掘,向桃初确认这的确是人为修建的一段城墙。但奇怪的是,他们在城内发现了两条壕沟。“这两条壕沟,都在城内,幅度基本一模一样,我当时想破脑壳都想不明白。”随着进一步的发掘,向桃初推测,这两条壕沟是作为排水系统存在的。当炭河里城市规模扩大时,人们需要往外扩建生活区,这才将第一期城墙废弃,修建了新的城墙,伴随着新城墙修筑的是第二条壕沟,而第一条壕沟遭到了废弃,被生活垃圾所填满。

在发现大型建筑遗址和城墙之后,向桃初开始寻找与城址同时期的墓葬。确定一个城址并不容易,城的出现说明了这个地方是一个人口稠密的政治文化中心。很快,他在城墙附近的台地上发现了三座年代大约为西周时期的墓葬。墓葬规模不大,但根据出土的青铜器残片和玉器可以判断,它们应该属于贵族阶层。有了这些发现,向桃初向所里汇报,并邀请了知名考古学家严文明前来做最后确认。2003年12月18日,严文明表示,炭河里遗址有城。

但为什么会在一个距离河流这么近,水患严重的地方修筑城址?原来,塅溪河与黄材河都曾改道。向桃初通过查阅资料和勘测研究,发现黄材河在1979年大水时便曾改道,一条距离现在南岸150米处的古河床才是商周时期黄材河南岸所在的位置。塅溪河古河道的位置则更远。现存炭河里遗址只是原来城址的西北部分,只占原本面积的七分之一大小,城的大部分都已经被河流冲毁了。

有趣的是,进一步的探测发现,炭河里古城原本应该为圆形,这与中原的方形城址不同,但与湖南澧县城头山大溪文化的史前城址形状类似,显然继承自本地文化特征。此外宁乡青铜器群的出土地点,都在高山、河岸这些奇怪的地方,城址内部反而没有发现什么青铜重器。

向桃初认为这也是当地文化特征的表现,“中原地区祭祀祖先神,可能会在城里建一座宗庙,把青铜器放在宗庙里。但湖南商周时期的青铜礼仪与中原完全不同,这里社会发展有限,仍然处于崇拜自然神的阶段。许多青铜大铙都发现在山顶,人们或许相信通过铙这种打击乐器可以与天神沟通,在山顶与神距离更近。此外,部分中原样式的青铜器可能已经不再用作祭祀,而是作为财富的象征,所以才会内置玉器一同出土。炭河里地区人们使用青铜器的方式,实际与中原地区相比已经发生了巨大改变。”

那么,在远离中原文化的湘江深处,是谁在这里修建了炭河里城址?他们为何拥有这么多代表先进文化的精美青铜礼器?这一直是湖南考古学界争论不休的问题。

那么,在远离中原文化的湘江深处,是谁在这里修建了炭河里城址?他们为何拥有这么多代表先进文化的精美青铜礼器?这一直是湖南考古学界争论不休的问题。

以高至喜为代表的老一辈专家认为,在商代晚期或者商末,一支殷墟移民或者从岳阳沿着湘江流域南下,或者从常德、益阳一路抵达洞庭湖南岸,再沿着沩水溯江而上,在炭河里建立了自己的国家。这群来自中原的移民,带来了少部分像是兽面纹、巨型瓿这样具有典型中原文化特色的青铜器,同时也带来了先进的技术。经过一段时间的发展,这些在炭河里驻扎下来的工匠们,开始自己制作融入湘江当地文化特色的象纹大铙、猪尊等器物,并通过文化交流又对中原的器物产生了影响。

然而,以向桃初为代表的革新派,却对此有着截然不同的看法,他认为炭河里城址的时间要更晚,应该处于商末周初。因为在殷墟时期,洞庭湖东岸已经成为费家河文化的天下,这里文化发展程度较低,与炭河里截然不同。而湘江流域的商文化,在盘龙城被废弃、作为前哨的铜鼓山遗址很快没落后,基本也荡然无存。他认为建立炭河里城址的,是武王灭商后,一群商遗民携器南逃到了湘江流域。因为是逃难,所以他们最终选择了远离湘江干流、位于沩水流域的炭河里。

在向桃初看来,这些遗民并没有占据绝对的主导地位,他们应该是与当地的土著形成了同盟,共同建立了炭河里古国,所以才铸造了许多具有当地风格的器物,并且青铜器的用途也产生了变化。更重要的是,他认为尽管有着许多商代中原风格的器物,但由于大部分青铜器都是从废品站收回来的,无法还原其出土环境信息,并不能证明这些器物是在商代被埋藏,“反而有不少共同出土的器物能证明其埋藏年代是在西周及西周以后”。

这段争论持续至今仍没有答案。当我们拜访湖南省文物考古研究所现任副所长高成林时,他坦承这是一个不好解决的问题。湖南省商周青铜器的来源问题颇有分歧,有着多方面的原因。首先是因为湖南的青铜器多数并非考古发掘出土,缺少出土背景和共存器物。即使是来自中原地区商末周初的青铜器,仅靠器物自身的特征来进行断代,本身就不精确。而湖南出土的青铜器多数并非考古发掘出土,缺少出土背景和共存器物作为参考。另外,湖南省商周青铜器中还存在许多少见于中原地区的当地青铜器,缺少年代明确的器物进行比较。

高成林基本认同向桃初提出炭河里遗址的年代应该在西周的看法。但他也认为,关于湖南省商周青铜器中年代更早、推测是殷墟一二期的青铜器,其来源问题并没有得到很好的解释。为了重新解释这部分问题,高成林和所里年轻的馆员盛伟将目光投向了澧水流域。2001年后,湖南省文物考古研究所等单位针对湖南境内的两条主要河流澧水和沅水流域进行了调查,他们发现沅水上游的文化面貌属于巴蜀地区系统,而澧水下游还是受到商文化影响的文化面貌。“这么多典型的属于商人的青铜器,我们觉得还是要追寻到商文化系统所在的澧水流域。”高成林说。

高成林基本认同向桃初提出炭河里遗址的年代应该在西周的看法。但他也认为,关于湖南省商周青铜器中年代更早、推测是殷墟一二期的青铜器,其来源问题并没有得到很好的解释。为了重新解释这部分问题,高成林和所里年轻的馆员盛伟将目光投向了澧水流域。2001年后,湖南省文物考古研究所等单位针对湖南境内的两条主要河流澧水和沅水流域进行了调查,他们发现沅水上游的文化面貌属于巴蜀地区系统,而澧水下游还是受到商文化影响的文化面貌。“这么多典型的属于商人的青铜器,我们觉得还是要追寻到商文化系统所在的澧水流域。”高成林说。

在远离市区的铜官窑国家考古遗址公园内,几栋不起眼的大楼里,静悄悄地陈列着省考古所最新的研究发现。随着湖南省境内考古事业的推进,市区的办公楼不够用了,省考古所将文物修复部门和标本室都移到了此处。在历史时期考古标本室里,盛伟带我们参观了他们针对澧水进行考古发掘后收集到的陶器标本。

既然无法从青铜器本身进行分析,高成林和盛伟选择以陶器作为研究序列。陶器因为寿命短、变化快、数量大,是进行文化变迁研究的主要对象之一。推开标本室大门,一排排不同类型、已经修复后的陶器,按照年代以铜鼓山、费家河、炭河里、高砂脊、澧水流域的顺序进行排列。

从2013年开始,盛伟先后带队对澧水流域的星星遗址、斑竹遗址和宝塔遗址进行了考古发掘。他们发现了大量的陶器和少量的青铜小件器物,依据这些陶器他们建立起澧水流域商周时期完整的发展序列,而通过陶器之间的比较,澧水流域与湘江流域商代遗存之间的关系也越发清楚。

他指着一件毫不起眼的高颈罐讲道:“澧水流域的序列非常完整,我们可以看到这种罐子它是怎么从那么高的脖颈变成矮颈的罐子。而炭河里我们也发现了许多类似的罐子,是从这里演变过来的。”他又示意我们看另一个假腹豆,“这件假腹豆的器形是从中原传来,但是这个时期已经完全本地化了,器形、纹饰都产生了变化”。

他指着一件毫不起眼的高颈罐讲道:“澧水流域的序列非常完整,我们可以看到这种罐子它是怎么从那么高的脖颈变成矮颈的罐子。而炭河里我们也发现了许多类似的罐子,是从这里演变过来的。”他又示意我们看另一个假腹豆,“这件假腹豆的器形是从中原传来,但是这个时期已经完全本地化了,器形、纹饰都产生了变化”。

盛伟认为,“商代晚期,澧水流域影响到了湘江流域,两地之间的联系趋于频繁。到了商末周初,随着炭河里的崛起,这里成为吸纳周边区域文化的中心,吸引了大批来自澧水流域的移民。”他和高成林都开始倾向于一个新的推测:商代晚期,在商、周对长江中游的争夺中,当地土著居民选择了站队。澧水流域的文化与巴蜀文化关系一直比较密切。巴蜀参加了武王伐纣,因此澧水流域的居民可能站在了周人这边。战争胜利后,周人分封,对象除了宗亲、功臣和先王,也包括像巴、蜀这样交好的边远异族。炭河里或许便与巴蜀类似,他们不仅获得了土地和器物,还分得了工匠,自此湘江流域才有了能够制造大型青铜器的能力。

那么,炭河里古国到底是哪个国家?历史学家李学勤曾根据西周铜器铭文中关于“相侯”的记载,认为“相侯”即为“湘侯”。他认为“湘侯”为西周早期周王所封,推测湘侯的封地即在今湖南北部的湘江流域。这似乎为高成林与盛伟所持的分封说提供了证据。

不过当我把这个说法抛给向桃初时,他丝毫都不认同。“第一,现在看来大部分青铜器最后是到了炭河里。如果是因为澧水下游的人参加了灭商,分得的青铜器怎么会这么多?炭河里又怎么会成为一个集散地?其次,楚国的祖先鬻熊,他是周文王的老师,是南方参加灭商有名有姓的八个国家之一,但他只被封了一个子爵。那么为什么湘江这个小国可以封得一个侯爵?”向桃初仍然坚持,是商末遗民们在湘江流域建立了自己的国家后,为了寻求发展,向西周求得了一个封号,而西周朝廷大概认为这样一个偏远小国,难以干预,便给它封了一个侯爵。

这些问题,也许永远都没有答案。如果漫步湖南省博,那些最精美、最引人注目的青铜器基本都属于宁乡青铜器群。在炭河里之后,湘江流域的青铜文化很快没落了。高成林分享了他和向桃初一个共同的观点,“从整个长江流域的青铜文化来看,湘江流域并不处于一个文化的中心位置,不宜过分拔高。落后地区由于不具备大量生产青铜器的条件,有时一些工匠反而能做出些非常漂亮的器物,这可能完全取决于工匠的水平。当时一批具有高超技艺的工匠可能来到了炭河里,但随着他们的去世,这些工艺很快就失传了”。

在湖南省博物馆地下的库房,我们有幸见到了四羊方尊的两块残片。其中羊角残片应该是新近被切割掉了一块,露出了原本金灿灿的样子。省博副研究馆员吴小燕向我们介绍,2015年他们利用新技术对口沿和羊角的残片进行了取样分析,发现羊角和器身都是铜锡铅合金,但采用了不同的合金配比,这证明四羊方尊不是一次性铸成,而是分铸的。同时,其合金成分与殷墟二期妇好墓出土的青铜器相似,可能是商代晚期贵族使用的重要礼器。

历史的真相难以拼凑,但正如高成林所说,“经过一代一代人,我觉得学术总是会有进步的”。

(本文实习记者彭丽、路雅亦有贡献) 考古青铜器文物宁乡湖南湘江商周青铜器中原文化三星堆四羊方尊