小学科学螺旋式探究学习的内涵、价值及实践探索

作者: 余化龙

摘 要 教材是课程方案及课程标准精神的主要载体。2024年教科版《科学》明确了科学观念、科学思维、探究实践、态度责任的“四螺旋”结构关系。在学科实践中,螺旋式探究学习的内涵更加丰厚,演变为“一环双轴四链”的表征,创生出基于问题解决的环式学习、基于主张建构的链式学习和基于要素重构的菱式学习等三大实践样态。为营造像专家一样学习的氛围、创造高阶思维发展的多通道、提供学习素养培育的新路径起到了催化作用。

关 键 词 小学科学新教材;螺旋式探究学习;科学观念;科学思维;探究实践;态度责任

引用格式 余化龙.小学科学螺旋式探究学习的内涵、价值及实践探索[J].教学与管理,2025(11):59-62.

《义务教育科学课程标准(2022版)》(以下简称 《课程标准》)指出,科学课程要培养学生的核心素养,包括科学观念、科学思维、探究实践、态度责任等方面[1]。其中,科学观念是科学课程本质属性的集中体现,是其他素养发展的基础;科学思维是学生核心素养的核心;探究实践是学生形成其他素养的主要途径,同时也是一种关键能力;态度责任是学生基于对科学观念的深度理解,在探究实践支撑下,通过科学内化而形成的必备品格[2]。新教材的使用是推进新的课程方案及课程标准精神落地的重要路径[3]。教科版小学《科学》凸显进阶贯通的编写原则[4],明确提出了科学观念、科学思维、探究实践、态度责任的“四螺旋”结构关系。本文着重探讨了螺旋式探究学习的内涵、价值及其教学实践,以推进新教材理念的扎实落地。

一、螺旋式探究学习的内涵

《课程标准》在“课程理念”中提出,将学习内容和学习活动有机整合,规划不同学段的、螺旋上升的课程目标和课程内容[5]。知识和实践是密不可分的,两者始终贯穿科学学习的全过程[6]。学生科学观念的形成,探究实践能力的提升,科学思维的发展,态度责任的培植,均不是线性发展的,四方面就像DNA的螺旋一样,相互交织,同步螺旋进阶。

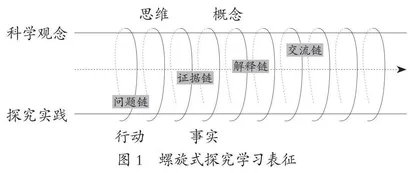

螺旋式探究学习中,科学观念和探究实践的进阶采取显性呈现,科学思维和态度责任则是隐性呈现[7]。科学知识的学习需要探究实践作为支撑,探究实践的组织与实施也需要科学观念作为目标[8]。科学观念和探究实践通过问题、证据、解释、交流四要素实现联通。科学思维则贯穿于学习的全程,包含了探究实践活动的提出问题、作出假设、制订计划、搜集证据、处理信息、得出结论、表达交流和反思评价等方面。态度责任则是以稳定心理倾向弥散于探究实践之中,并通过某些言行举止而表现出来。螺旋式探究学习是促进学生核心素养达成的一种探究实践的学习方式,其呈现出“一环双轴四链”表征(如图1)。

图1 螺旋式探究学习表征

“一环”是指螺旋式探究学习环,即学生经历问题、证据、解释、交流等四大关键要素,形成素养自育的学习环。问题是螺旋式探究学习的起点。无论是理解问题还是探求解法,都是学生利用原有的事物认知及价值判断对问题具体化、表征化,当进入问题的解决过程,学生通过观察、测量、实验等一系列的实践活动获得事实性证据,进行解释、交流,推动从事实性“知道”走向科学观念的理解与应用。可见,螺旋式探究学习是历经知识发生、运用知识解决问题,建立观念并提升实践能力。

“双轴”是螺旋式探究学习的两个显性转轴,即科学观念和探究实践。一方面,科学观念为学生的探究实践提供思维方法和基本准则。科学观念承载的是对客观事物的总体认识及价值判断,决定了探究实践过程要在学科逻辑和学习逻辑的准则下开展[9]。另一方面,科学观念源于探究实践且要支持更高层次的探究实践。作为探究实践猜想和假设基础的科学观念,既是探究实践的猜想假设的对象,也是更高水平探究实践的“行为准则”。从本质来说,探究实践是知识再生产的过程[10]。可见,螺旋式探究学习的过程正是由知识到实践、由实践到观念的思维发展过程。

“四链”是螺旋式探究学习前进的动力源,即探究兴趣的问题链、证据严谨的证据链、解释精进的解释链、观念拓展或产品迭代的交流链。在螺旋式探究学习中,态度责任融入探究实践活动的各个要素,其中问题是学生态度责任生成的依靠点。探究实践的过程要素不同,学生学习表现或言行举止所反映的科学态度也是不同的(见表1)。

二、螺旋式探究学习的价值

1.营造了“像专家一样学习”的氛围

科学家研究科学问题,都是从未知到已知的探索过程。面对未知,通过观察、实验获得大量数据,然后进行分析处理,得出一般规律[11]。螺旋式探究学习中,以问题为始,同时以问题为核心激发学生的科学思维。先前的科学观念为学生的探究实践提供思维方法和规约基本准则。指向体现科学本质与思维方法的实践活动,即围绕学生思维而展开的观察、测量、实验等一系列实践活动。探究实践的猜想和假设都是以科学观念为基础,且以此指导探究实践的全过程。学生在探究实践中验证假设、搜集证据、交流解释,从直觉性理解发展为“学科专家式理解”,由此形成更高层次的科学观念和价值判断。

2.创生了“高阶思维发展”多通道

科学思维是核心素养的核心。螺旋式探究学习的实施不仅促发低阶思维,也带动了高阶思维的发展。高阶思维的核心是批判性思维和创造性思维[12]。问题是学习的起点,也是思维发展的燃点,并贯穿于学习的全过程。好奇心驱动下的提出问题、界定问题、形成假设、开展活动,都需要学生进行创造性思维。然后,针对观点、问题及其证据不断地分析探讨,进而澄清并审慎评判,更需要学生进行自主而积极的批判性思维[13]。螺旋式探究学习中,进行以知识序列和活动逻辑为核心的连续性思维,从而实现从问题到观念的不断深化和升华。

3.提供了“学习素养共生”新路径

螺旋式探究学习中学生经历了观察、测量、实验、调查等过程中的提出问题、作出假设、制订计划、搜集证据、处理信息、得出结论、表达交流和反思评价等活动。科学思维在科学观念和探究实践相互依存、双向互动中得以提升,态度责任得以默化,学生的学科核心素养也得以生成。同时,通过学生主体内在自我与外在群体的合作,以及客观世界的互动过程所产生的一系列自我感受、理解、联想、领悟等构成学生学习素养发展的重要路径[14]。学生感受问题和理解问题的认知能力;遵守思维方法和规约为“基本准则”下与他人交往的合作能力;好奇心驱动下的解决问题方案设计的创新能力等,构成学生学习素养发展的基础。

三、螺旋式探究学习的实践样态

1.基于问题解决的环式学习

教科版科学教材以板块的方式呈现,一般由聚焦、探索、研讨和拓展部分组成,反映了探究实践学习的基本路径。由问题、证据、解释、交流组成的螺旋式探究学习环,即螺旋式探究学习“横切式”结构(如图2),将四个要素进行了有结构的呈现,既符合科学家的工作特点,又符合儿童认知规律,是让儿童亲身经历和体验问题解决的系列实践活动。基于问题解决的环式学习,其背后是以知识序列和活动逻辑为核心的连续性思维,实现了从问题到观念的不断深化和升华。

例如,“发现生长”是教科版一年级上册“我们自己”单元第2课,旨在引导学生通过亲身体验,感受自己身体的变化,从而觉察到自己正在长大,形成健康生活的意识。聚焦环节,明确了问题“有哪些事物能证明我们在长大?”探索环节,学生通过观察比较,寻找并记录证据。从不同角度甄别自己在生长的证据,如身高、体重、衣服、牙齿、手掌、头发、食量及生活用品等等的变化,理解身体变化与长大之间的内在联系。研讨环节,帮助学生归纳“我在长大”的证据,有些是直观性证据,有些则是表现性证据。解释环节,画一画动物或植物的生长变化证据,将人的生长与动植物的变化建立意义联结,渗透对生物特征的认识。

螺旋式探究学习中,学生的实践活动包括观察、实验、测量、制作、调查等。不同类型的实践活动,侧重是不同的。比如观察类螺旋式探究学习活动,主要是对某事物所具有的外显特征或内部构造,或事物在自然状态下发展变化时所呈现的现象进行细致观察。在问题解决的进程中,科学观念指导着探究实践,而探究实践又反过来验证、修正、丰富科学观念,形成了一个不断循环的过程。

2.基于主张建构的链式学习

基于主张建构的链式学习是螺旋式探究学习样式之一,其目的是在论证中助力学生建构科学观念,形成科学态度责任。螺旋式探究学习由问题、证据、解释、交流四个基本要素组成,在链式学习中,科学学习的重心聚焦在解释和交流环节中,学生可围绕核心问题展开证据搜寻,并在可见环境中展示证据,解释说明,从中建立自己的科学主张,其间四个要素以链状交织的形式相互作用(如图3)。

科学问题是导向学生论证的催化剂、指向标。围绕核心问题展开的论证学习,设计一组有结构的问题是关键,既要考虑学科的逻辑性,也要关注学生认知的规律性。以教科版小学科学六年级上册“能量”单元“电和磁”一课问题设计为例,既要保证每一个问题都具有驱动性,又要考虑问题与问题之间具有紧密的关联性,即设计一组诸如“磁铁有哪些性质?通电导线与磁铁有什么相似性?叠加等方法使磁铁的磁性改变,通电导线是否这样?通电导线和磁铁有什么不同?”等问题。通过这组问题引导学生在探究实践活动中学习,并体现知识学习与知识应用的关系,体现基本思维方法和科学思维的发展,体现态度责任的渗透和培养。

科学证据的搜集是论证开展的基石,生成、分析和使用证据的实践在科学教育中发挥着核心作用。证据包涵证据形式、证据评估、证据解释和证据整合等。评估是产生新证据的条件,通过实践活动,不断重塑证据链,协同证据与假设。科学解释是在已有证据的基础上,建立现象与内部机制间的因果关系的过程,是链式论证的核心。科学解释包涵观点、证据、推理和反证[15]。在论证中,应基于足够的证据,让学生展开充分的质疑与解释活动,以此来表达自己的主张。科学交流是链式论证发生关键,基于观念拓展或产品迭代的动力源,表现为探究实践的“交流反思”要素的进阶设计。考虑到当下小学科学课程内容在科学探究和工程实践上的差异,小学科学螺旋式探究学习中交流指向也略显不同,科学探究中的反思注重课堂习得观念在新情境中的应用,而工程实践中的反思侧重学生根据产品的效能评价结果,对产品进行修正和完善,进行产品迭代,或者将所形成的技术设计知识和技能应用到新设计中。

3.基于要素重构的菱式学习

学科实践是一场随着思维发生、发展、深化的探究实践活动,期间探究实践与科学思维彼此交融,在做思协同中建立科学观念,生成科学态度和责任。学生从明晰实践任务,到展开自主学习,再到教师引领的深度学习,需要教师对探究实践要素进行解构,建构有结构的活动。学生的学习过程可形象地看作“菱形”(如图4)。比如对于探究中的“证据”要素包含了猜想、假设、实验、记录等若干个小活动。这些小活动在择取上可源自教师对课程标准的理解,基于学情分析,将教材中最具价值的实践活动打散重组,如“枝剪”非密切性的活动、延展具有因果关系的活动等,使内容在弹性编制中形成新的框架结构。即便是相同的学习要素,其展开形式也会因为学习类型的不同和学生发展需求的不同而千变万化,但都要通过要素重构,使得学生在探究实践中,从一个观念平台顺利发展到另一个观念平台。

“设计和制作‘过山车’”是教科版《科学》三年级上册“物体运动”单元第7课,旨在引导学生运用学习的直线运动、曲线运动、在斜面上的运动等相关知识,完成指定的任务,将科学、技术、工程、数学有机地融为一体,是典型的工程实践活动。在确定任务中,可将其展开为“样品呈现”“样品分析”“交流解释”“原理关联”四个小活动。学生根据教师提供的“过山车”样品进行结构和功能的分析,在交流解释的过程中,充分理解“过山车”具有的结构特点,此种结构有什么功能,以及结构中包含的科学原理等。有效地帮助学生将“过山车”的结构、功能以及科学原理之间建立可靠联系。

螺旋式探究学习中,尽管每一个要素的形式、功能不同,要素的内部构成也不同,但每个要素的学习一般都需要经历“放”和“收”两个基本阶段。所谓“放”的阶段,实际上就是学生自主学习的过程,是学生从特定任务出发,多角度地分析任务或寻求解决途径的过程,也可以是就实践活动的结果进行展示、汇报、交流的过程。所谓“收”的阶段,实际上就是教师引领学习的过程,是学生在教师的启发帮助下进行的各种选择、优化、提升,最终得以完成操作、解决任务、凝炼共识的过程。在要素展开的学习中,一方面需要教师引导学生开展发散性的思维与实践活动,培养从不同角度研究事物的能力;另一方面教师要指导或引领学生进行聚敛性的思维与实践活动,培养对事物进行深入研究的能力,以实现学生高阶思维能力和问题解决能力的发展。

螺旋式探究学习不仅体现了《课程标准》所倡导的核心素养导向,深化了核心素养要素之间的相互关系,更具化了科学课程实践的新样态,是素养目标与教材结构相匹配的、典型的科学学习方式,有效促进了教材编写意图的实践转化。

参考文献

[1][5] 中华人民共和国教育部.义务教育小学科学课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022:4,3.

[2] 胡卫平,刘守印.义务教育科学课程标准(2022版)解读[M].北京:高等教育出版社,2022:46.

[3] 郭华,吕寒菲.中小学教师如何用好新教材?[J].中小学管理,2024(08):13-16.

[4][7] 张红霞,石雷先,周忠和.教科版小学科学新教材的理念与特色[J].天津师范大学学报(基础教育版),2024,25(06):1-6.

[6] 林兆星.科学教学如何实现从科学探究到科学实践的转型[J].课程·教材·教法,2020,40(03):65-69.

[8] 王碧梅.科学学科核心素养结构及指标体系建构——基于15个国家课程标准和38位教师深度访谈内容的编码分析[J].外国教育研究,2021,48(09):43-56.

[9] 刘艳,郭元祥.核心素养导向的学科实践:内在逻辑与学习进程[J].课程·教材·教法,2024,44(02):38-45.

[10][11] 高云峰.探究实践:中小学推进科学教育的关键点[J].中小学管理,2023(06):14-18.

[12] 胡卫平.深入理解科学思维 有效实施课程标准[J].课程·教材·教法,2022,42(08):55-60.

[13] 首新.小学生的科学高阶思维——结构、测评及培养[D].西安:陕西师范大学,2018.

[14] 陈雪强,靳玉乐,徐学福.学习主体“自我向度”的失落与回归[J].教育科学,2021,37(03):32-38.

[15] 泽姆巴尔-索尔,麦克尼尔,赫什伯格.科学论证怎样教?帮助学生构建科学解释[M].何燕玲,孙慧芳,译.北京:教育科学出版社,2024:25.

[责任编辑:郭振玲]