运用团体游戏改善孤独症学生社会交往能力的个案研究

作者: 杨爱佳 刘晓溪

摘要:社会交往障碍是孤独症学生的核心障碍之一。团体游戏在孤独症学生的康复训练中有着广泛的应用。在团体游戏课堂教学中,通过开展精心设计的具有康复训练功能的团体游戏活动,对一名重度孤独症学生的社会交往能力进行干预,有效提高了该生的规则意识和社会交往能力。

关键词:团体游戏;孤独症;社会交往能力

中图分类号:G44 文献标识码:B 文章编号:1671-2684(2025)11-0053-03

一、引言

社会交往障碍是孤独症学生的核心障碍之一。《精神障碍诊断与统计手册(第五版)(DSM-5)》中明确提出,孤独症存在社交沟通和社交互动缺陷[1]。在实践中我们也发现,孤独症学生缺乏社会交往能力,当有需求不能表达或者表达不准确时会出现情绪行为问题。因此,孤独症学生的社交障碍会进一步影响其他方面的发展,进而影响他们适应社会和提升生活质量的能力。可见提升孤独症学生的社会交往能力意义重大。目前已有相关研究,特别是国内研究会较多利用团体游戏来改善幼儿的同伴关系,进行社会技能的训练以及干预儿童的心理问题。大量文献研究表明,团体游戏干预能使特殊儿童在游戏中获得积极的体验,有助于培养和发挥特殊儿童的主动性,有利于提高特殊儿童与他人交流的兴趣和欲望[2-3]。

团体游戏是游戏疗法的一种干预方式,在学生团体中进行,通过教师与同伴互动来改变学生的行为,促进其发展。在团体游戏中,学生与教师之间存在一种动力性人际关系,教师能提供精心选择的游戏素材并营造出安全的团体氛围,学生借由自然的沟通媒介,实现其自身的完全表达和自我揭露。儿童都具有自我发展的力量,孤独症儿童也不例外,他们更需要教师为他们创设适宜的条件,营造自由舒畅的气氛,无条件地接受并理解他们[4-5]。在这样的环境支持下,孤独症儿童能放松地表达自己。因此,让孤独症学生通过团体游戏的方式宣泄自己的情绪,矫正自己的行为,更符合孤独症学生的特点。

二、个案概况及问题

然然(化名),男,2011年出生,2016年被诊断为孤独症,现就读于北京市某培智学校。他具备一定的认知能力,能够使用语言进行沟通,有一定的规则意识但较为刻板,注意力易分散。

评估发现,然然能自发地和同伴进行有目的的互动,在活动中也能够和同伴进行交流活动。但然然常常有自己的想法,会不遵照游戏的规则,还要让所有人听他的要求。同时,然然在回应他人的感受方面还需要加强,在游戏的过程中不能够接受失败。

三、干预方案

首先对然然进行能力评估,评估的游戏主要以互动游戏为主,用来检测该生参与游戏的时间、辅助程度、互动频率和喜欢哪种游戏等,为后面设置游戏、确定目标打下基础。通过前期几次游戏观察,发现然然对各种各样的玩偶兴趣比较大,所以在团体游戏课上设置了以玩偶为主线的游戏活动。

然后针对评估后的结果进行干预活动的制订。使用功能发展水平(FDL)评估表对该生进行评估,发现属于阶段水平5。其中目标1至目标6分别表示,目标一:学生能够通过语言来表达自己的想法和意图;目标二:学生能够模仿熟悉的假象行为(有象征性行为);目标三:学生能够把他人加入自己的游戏中,保证自己不是独自玩耍;目标四:学生能够在做某一项活动中有自己的设计,例如涂鸦、跑步、跳跃等;目标五:学生会适当回应他人的感受;目标六:学生在解决社交场合中出现的冲突时能够表现出自信心。

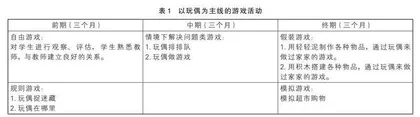

表1是针对然然在团体游戏课上设置的活动。在进行干预的过程中,教师基于学生兴趣不断调整适合学生的团体游戏活动,有效降低了学生因游戏活动的难度及对游戏活动没有兴趣而出现的情绪行为问题,并且充分发挥了学生的主动性。教师只在其中充当参与者、引导者,逐步提升学生的社会交往能力。

四、干预过程

团体游戏课程平均每天半小时,每周2~4次,从2023年年底至2024年年初,持续九个月时间。参与成员包括1名教师、然然和2名团体成员。按照月份划分不同阶段活动内容,在不同的阶段带领学生做的游戏活动是不同的。

前期阶段,在评估学生时,安排简单的自由游戏,教师主要充当观察者和提问者,观察然然在游戏中的表现,寻找然然喜欢的游戏活动。接下来,然然已经熟悉教师,教师对然然也有了一定的了解,所以选择然然喜欢的玩偶作为游戏的主题,开展一系列的游戏活动,促进然然遵守游戏的规则。根据游戏主题,教师需要提前设定游戏的目标和规则,并向然然明确规则,要求他在活动中根据规则进行活动。在过程中教师可根据然然的参与情况逐渐增加游戏规则,也可以和然然一起共同设定游戏的规则。

中期阶段,教师开始结合然然的目标安排活动。教师会引导然然主动与其他的同伴互动,并创设一些情境,在不同情境下出各种难题,让然然和同伴一起解决问题。教师在其中充当参与者、引导者和破坏者角色。

终期阶段,这时到了第二学期,然然已经能很好地和同伴一起进行游戏活动了,所以逐渐加大活动的难度。在第一阶段,主要进行假装游戏,在游戏过程中然然通过动作演绎和口语表达的方式进行再加工和创作,虚构和再现不在眼前的事物和情境,以培养其思维发展和社交情绪能力。在第二阶段,主要针对学校现有的材料和物品设置模拟小超市的游戏。然然可以通过扮演顾客或超市服务人员进行交流互动,培养自我选择的能力。

以假装游戏玩偶过家家为例:

教学缘由:利用玩偶作为客体来进行活动,学生通过自言自语创编一个故事,在故事中有相应的物品、人物、环境、情节的设定,并通过表情、语言、动作等方式进行演绎。

教学目标:学生可以在游戏活动中有自己的设计,自己规定过家家的主题,按照自己的想法布置。学生能按照活动前制订的游戏规则参与其中。

先备技能:(1)具备功能性游戏能力;(2)具备一定的表达能力;(3)掌握常见物品的功能、特点、类别属性。

材料的准备:各种各样的玩偶、积木、轻轻泥。教师要根据活动的内容创设活动情境的指导语,例如 “小狮子肚子饿了,请小兔子帮我做一顿饭吧”“小老虎你的小手太脏了,快快洗洗手吧”等。

教学程序:教师和学生一起选择今天要一起玩的4个小动物玩偶,一起确定今天玩游戏的场景,例如在家里。教师和学生一起用之前课上用轻轻泥捏好的各种物品摆出一个家,然后选择自己喜欢的玩偶一起做过家家的游戏。在过程中教师会不断提出各种线索,如天亮了、天黑了、小兔子饿了等,学生做出相应的反应。

教学要点:在游戏活动中要创造出愉悦的游戏环境,鼓励学生言语、动作的反应及学生之间、师生之间的互动。

活动调整:在初期练习时,教师可以规定活动的主题,随着学生游戏能力和表达能力的提高逐步提升难度。可以请学生自主命题,自己设定情境进行假想游戏,不再给予特定主题的命题式练习。

五、干预效果及反思

(一)干预效果

1.团体游戏能改善孤独症学生社会交往能力

团体游戏提供了一个互动的平台,使孤独症学生能够与其他学生一起参与活动,这有助于他们学习如何与他人合作、分享和交流。从统计的结果来看,通过开展团体游戏,孤独症学生的社会交往能力是有所提升的。在干预的过程中,前期和中期阶段,然然在游戏活动中一旦有了自己的想法,就不按照游戏的规则进行,开始出现情绪问题。但是在后期,对游戏活动及内容做了更新,游戏活动的选取考虑了然然的兴趣,然然出现情绪问题的频率逐渐减少,更加主动参与活动,能正确表达自己的想法。然然在学校接受团体游戏课程,对其社会交往能力的发展有较明显的作用,但因病居家期间无法采用居家指导的形式开展团体游戏相关干预,其能力有所下降。直至该生再次返校接受团体游戏课程,社会交往能力再次得到提升。

2.不同类型游戏对学生交往能力的影响不同

四种类型的游戏对个案学生交往能力的影响不同,从情境下解决问题到规则游戏再到想象游戏和模拟游戏,影响逐渐降低。在前期主要是以规则游戏为主,训练学生接受失败,然然的表现比较好,虽然还是不太能接受失败,但是不会出现太大的情绪问题了。在中期主要是解决问题的游戏,也是围绕玩偶展开的。然然开始很有兴趣,但经过几周的活动,参与度逐渐变低,因为问题对于他来说还是有难度的。在后期主要进行的是假装游戏及模拟游戏,让然然充分发挥自己的想象,创造性地去表达。为了调动学生的积极性,教师加入轻轻泥、积木等学生喜欢的玩具。然然由最初的被动参与到之后的主动要求,转变的效果十分显著。

教师还发现,在每个游戏的主题下可以适当增加促进学生间互动能力提升的游戏,更多的同伴互动可以进一步提升学生的社会交往能力。

(二)反思

建议加强游戏活动的拓展。以一个主题进行游戏活动,虽然选取的教具都是学生喜欢的,但是随着时间的推移,学生新鲜感会有所下降,活动的参与度会降低。这个时候就需要教师开拓思路,创设更多符合学生所处水平阶段及身心发展特点的游戏活动。

参考文献

[1]American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders(fifth edition)[M].London:American Psychiatric Publishing,2013.

[2]符东梅. 同伴介入法对学前自闭症学生社交技能的干预研究[D]. 重庆:重庆师范大学,2015.

[3]白洁琼,蒋路易. 特殊儿童团体游戏治疗的研究综述[J].邵阳学院学报(自然科学版),2015,12(4):70-73.

[4]毛颖梅,谢倩,刘红艳. 应用游戏治疗提高孤独症儿童社交能力的个案研究[J]. 中国康复理论与实践,2007,13(9):826-828.

[5]梁慧琳. 儿童自闭症的游戏治疗[J]. 忻州师范学院学报,2009,25(1):96-97.

[6]毛颖梅. 特殊儿童游戏治疗[M]. 北京:学苑出版社,2010.

编辑/张国宪 终校/黄潇潇