党的二十大精神融入工程伦理课程教学的实践研究

作者: 刘雪梅 张国芳 王爱群 吴向红 赵新海

摘 要:作为研究生必修课——工程伦理课程在研究生培养中发挥着重要作用,更应与时俱进,发挥其思政特性,引导广大研究生自信自强、守正创新,踔厉奋发、勇毅前行。该文拟在教学过程中充分融入德育元素,找准工程伦理课程与党的二十大精神的切入点,通过知识传授、能力培养和价值塑造“三位一体”的学习模式,采用案例式、启发式、探究式的教学方法,将党的二十大精神有机融入到各个教学环节,通过紧跟时代脚步的伦理教育,全面落实立德树人根本任务,促进工程人才的全面成长和发展,形成育人之正本,筑国之根基。

关键词:工程伦理;党的二十大;课程思政;案例式教学;案例库

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)09-0016-04

Abstract: As a compulsory course for graduate students, Engineering Ethics plays an important role in graduate training. It should also keep up with the times, play its ideological and political characteristics, guide the majority of graduate students to be confident, self strengthening, upright and innovative, and work hard and courageously forward. This paper aims to fully integrate moral education elements into the teaching process, identify the entry point between the Engineering Ethics course and the spirit of the 20th National Congress of the Communist Party of China, and adopt a "trinity" learning mode of knowledge transmission, ability cultivation, and value shaping. Using case-based method, heuristic, and exploratory teaching methods, the relevant spirit of the 20th National Congress of the Communist Party is effectively integrated into various teaching links. Through ethical education that closely follows the footsteps of the times, we fully implement the fundamental task of cultivating morality and talents, promote the comprehensive growth and development of engineering talents, cultivate talents, and build the foundation of the country.

Keywords: Engineering Ethics; 20th National Congress of the Communist Party; curriculum ideology and politics; case-based learning; case base

2014年年初,全国工程专业学位研究生教育指导委员会明确指出:工程教育不仅要继续重视知识和能力,还要重视价值观、诚信人格的培养,加强工程伦理教育,促进工程人才的全面成长和发展,育人之正本,筑国之根基。加强工程伦理教育,提高工程实践者的伦理道德意识,是工程教育的核心[1]。2018年国务院学位委员办公室第14号文件《关于转发〈关于制订工程类硕士专业学位研究生培养方案的指导意见〉及说明的通知》,将工程伦理正式纳入高等学校工程硕士专业学位研究生公共必修课。党的二十大报告中提出,新时代教育要“坚持为党育人、为国育才”。研究生工程伦理课程作为一重要的德育载体,将党的二十大精神融入到教学过程中,不仅可以有效提升教学效果,同时又可以润物细无声地宣传贯彻党的二十大精神,深入推动课程建设,引导研究生树立正确的世界观、人生观、价值观,在走出社会、面对未来和解决实际工程伦理问题时始终保持工程伦理意识和社会责任感,自觉成为具有家国情怀和使命担当的大国工匠。

一 工程伦理课程分析

随着技术的进步与社会的发展,工程实践发挥着愈来愈重要的作用。同时,科技的负面效益也日渐突出,工程实践中的伦理问题日益凸显。时代的发展迫切要求从哲学高度审视复杂工程问题,对工程的规律和特点进行探讨,同时也对新时代的工程师和科研人员提出了新的要求——能对科技应用的效应作出正确的价值判断和道德选择。《教育部高等教育司关于开展新工科研究与实践的通知》指出,工程科技人才不仅要能解决复杂工程问题,更要系统地协调经济、社会、政治、环境和伦理等多方面问题[2]。事实上,工程教育内在地涵摄技术理性和价值理性两方面的承诺,使学生正确认识和掌握工程伦理规范并形成强烈的社会责任感、职业使命感,是工程教育不能缺少的重要内容[3]。因此,国内很多高校针对研究生开设了伦理相关课程。山东大学开设了工程伦理作为研究生公共学位课,课程是为了适应现代社会大量工程日益增多并日趋复杂的工程伦理问题,旨在培养学生高度的伦理敏感性、高尚的伦理价值和职业责任感,提高学生的工程伦理意识,使学生能够综合运用伦理学理论、知识和方法,对工程实践中复杂的伦理问题进行识别、分析、判断和解决。同时,对我们的学生而言,普遍缺乏相应的伦理知识与意识。就近几年对山东大学部分专业研一同学的课堂调研情况(138名同学参加调研)来看,对于工程师伦理章程或伦理规范的了解程度,有超过一半的同学(约51.4%,71人)从未听说过工程师伦理章程或伦理规范,约47.1%(65人)了解一些,只有2名同学十分了解,这从一个侧面说明了工程伦理课程的开设具有极大的必要性。

工程伦理是工程实践与伦理教育的结合,是一门兼具专业知识教学与思想政治教育的学科。工程伦理教育致力于培养工科大学生的职业道德和伦理素养,与大学生思想政治教育的教育目标有着显著的一致性[4]。工程伦理教育与思想政治教育二者之间有着天然的密切联系,具有相当高的契合度[5]。该课程自带的思政性质决定了将党的二十大精神融入到教学过程的可行性与易行性,只要找准切入点,对学生开展合理引导,必将完美实现学习宣传贯彻党的二十大精神与课程建设的有机融合,助力培养有理想、有担当的人才,深入宣传贯彻党的二十大精神,并同步推动课程建设提升,全面推进课程教学目标、案例库等的更新。通过紧跟时代脚步的伦理教育,全面落实立德树人根本任务,促进工程人才的全面成长和发展。

二 党的二十大精神典型融入分析

在案例式教学的基础上,结合党的二十大精神,将相关案例补充到案例库中,实现案例库的全面升级。如在工程伦理课程教学中,一再强调工程伦理规范的核心原则是“将公众的安全、健康和福祉放在首位”,在进行分析时,引用党的二十大报告中提到的“必须坚持人民至上”“坚持以人民为中心的发展思想。维护人民根本利益,增进民生福祉,不断实现发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享,让现代化建设成果更多更公平惠及全体人民”,并引出相关案例。如面对突如其来的新型冠状病毒感染疫情,我们坚持人民至上、生命至上,将广大人民的生命健康置于首位,采取多项措施,群策群力抗击疫情,最大限度保护了人民生命安全和身体健康,统筹疫情防控和经济社会发展取得重大积极成果。面对香港局势动荡变化,我们坚持人民至上的原则,落实“爱国者治港”原则,制定实施《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》,香港局势实现由乱到治的重大转折。支持香港、澳门发展经济、改善民生、保持稳定。习近平总书记在党的二十大报告中提出,增进民生福祉,提高人民生活品质……治国有常,利民为本……必须坚持在发展中保障和改善民生,鼓励共同奋斗创造美好生活,不断实现人民对美好生活的向往。这是工程伦理规范核心原则的最好诠释。

进行具体环节讲解时,借助党的二十大精神深入理解相关知识点并进行升华。如工程环境伦理是工程伦理中的一个重要议题[6],其主旨是通过环境伦理学的教育,让学生能在未来工程实践过程中遵循环境伦理的规范和原则,提升自身的决策能力,顺利解决在工程实施过程中所面临的环境与社会伦理问题[7]。工程伦理是工程活动共同体的角色行为规范,通常被认为由工程师的职业伦理和环境伦理组成,表明工程师在工程活动中不仅对具有互惠关系的人负责,还必须对自然和环境负责[8]。人类的工程活动就是干预自然,改变环境,因此,任何工程都必须对环境负有责任。一方面要通过工程建设发展经济;另一方面,要持续发展,实现人与自然和谐相处[9]。对此,党的二十大报告中有着清晰解读:“中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化。人与自然是生命共同体,无止境地向自然索取甚至破坏自然必然会遭到大自然的报复。我们坚持可持续发展,坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针,像保护眼睛一样保护自然和生态环境,坚定不移走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,实现中华民族永续发展。”“我们坚持绿水青山就是金山银山的理念,坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,全方位、全地域、全过程加强生态环境保护,生态文明制度体系更加健全,污染防治攻坚向纵深推进,绿色、循环、低碳发展迈出坚实步伐,生态环境保护发生历史性、转折性、全局性变化,我们的祖国天更蓝、山更绿、水更清。”“推动绿色发展,促进人与自然和谐共生”的表述还涉及“积极稳妥推进碳达峰碳中和。立足我国能源资源禀赋,坚持先立后破,有计划分步骤实施碳达峰行动……深入推进能源革命,加强煤炭清洁高效利用……加快规划建设新型能源体系……积极参与应对气候变化全球治理”。此处,借助党的二十大精神引领激励同学们学好专业知识,结合专业特长与课题特点,将科技创新应用于研究中,推进能源革命,探索节能降耗,推动绿色发展。

工程伦理课程的工程价值部分,涉及到文化价值论述,可以引申到工程精神、工匠精神。党的二十大报告提出,努力培养造就更多大师、战略科学家、一流科技领军人才和创新团队、青年科技人才、卓越工程师、大国工匠、高技能人才。2020 年 11 月,习近平总书记在全国劳动模范和先进工作者表彰大会上的讲话中将工匠精神概括为“执着专注、精益求精、一丝不苟、追求卓越”[10]。当前我国正在由“制造大国”向“制造强国”迈进的关键时期,工匠精神是我们开启新征程的迫切需要。工程伦理课程中,借助党的二十大报告论述将同学们聚焦于袁隆平、钱学森、邓稼先和于敏等大国工匠,挖掘爱国主义与奉献精神,鼓励同学们勇于创新、精益求精,做好手头工作与课题,为民族复兴大计勇担重任。

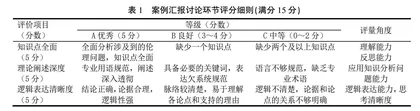

根据党的二十大报告中关于教育的相关精神,“加快建设高质量教育体系,发展素质教育”,把立德树人作为根本任务,全面贯彻党的教育方针,遵循人才成长规律和教学规律,把知识传授、素质提升、能力培养和价值塑造融为一体,深化素质教育与专业教育并重、科学素养与人文素养互促的培养模式改革,这本身就为工程伦理课程改进指明了方向。伦理教育要想取得好的效果,必须全方位各要素联动进行。课程有针对性地从教学目标的能力素养、价值塑造方面进一步提升改进。如教学组织等方面必须让同学们实践参与,从“说教”方法改为“体验”模式[11];而且各项活动均以小组为单位进行,通过组建团队,学生积极参加团队活动,相互信任、相互鼓励、分工合作,在合作学习中潜移默化提升每名学生的合作、沟通能力,辩论环节还可以锻炼学生的批判思维能力。在案例(如各地反对PX(对二甲苯)项目事件、怒江水电站开发争议、基因技术带来的挑战和要隐私还是要科学等工程实践引发的伦理问题)中通过小组讨论、汇报辩论、角色扮演等让同学们感同身受具体的伦理困境并引发进一步思考,帮助学生树立正确的价值观、人生观,锻炼学生各方面能力,为社会主义培养担当民族复兴大任的时代高素质人才。同时,加大过程考核比例,形成一套行之有效且具有可操作性的评价和反馈机制。