新时代矿业领域研究生“靶向化”培养新范式的探索与实践

作者: 钟文 赵奎 王晓军 龚囱 曾鹏 黄震

摘 要:现代工业信息化、链式化的发展促使矿业领域研究生的培养更具挑战性,高层次复合型人才的培养成为新时代矿业领域激发企业活力、提高产能的核心驱动力。针对高素质研究生培养的需求导向,突破矿山产业链转型的瓶颈,高校立足有色矿业领域人才培养,以做好实际工程技术研究的“实·现”课程教学为理念,探索矿业领域高层次创新人才“靶向化”培养新范式,强化产教融合、加速科研成果转化,提高矿业领域研究生培养模式的适应性,致力培养更多高新技术人才,推动矿业领域的创新和可持续发展。

关键词:矿业工程;“靶向化”培养模式;研究生教育;产教融合;“实·现”课程教学

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)09-0052-04

Abstract: The development of modern industrial informatization and supply chain integration has posed new challenges in the training of graduate students in the mining industry. The cultivation of high-level, multifaceted talents has become a core driving force for revitalizing and increasing productivity in the mining sector in this new era. Responding to the demand for high-quality graduate education, universities are breaking through the transformation bottlenecks of physical mining industries. They are focusing on talent cultivation in the non-ferrous mining sector, with the guiding principle of practical engineering and technical research through "realization" course teaching. This approach aims to explore a new paradigm for the targeted training of high-level innovative talents in the mining industry, strengthening the integration of academia and industry, and accelerating the transformation of research outcomes into practical applications. The study provides promising training pathways for graduate students in the mining field, with the goal of nurturing more high-tech talents and driving innovation and sustainable development in the mining industry.

Keywords: mining engineering; "Targeted" education model; graduate education; industry-academia integration; "realization" course teaching

矿业主要覆盖煤炭、有色、钢铁、石化、建材和化工等行业,为国民经济建设提供大宗能源、资源和原材料,为战略性新兴产业提供高端材料,是国民经济的支柱和基础产业,也是我国实体经济发展的根基[1]。当前,我国正由矿业大国向矿业强国迈进,需要全面提升矿业数字化、智能化、绿色化水平[2-3],人才支撑是关键,培养引领矿山企业现代化智能化转型发展的高层次创新人才对助力实现锚定高端化迈进、智能化升级、绿色化转型的矿业强国战略需求具有重大意义。

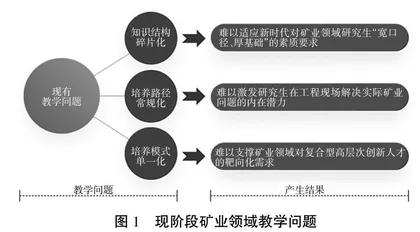

在新一轮科技革命和产业变革的浪潮中,矿业工程学科涵盖的采矿工程和矿物加工工程专业正加速赋能矿业工程活动,“可研—设计—试验—开采—加工—修复”的全生命周期生产链条也已形成[4]。然而,由于我国矿业现代化发展起步较晚,高端工艺技术和先进管控理念的普及率偏低,在资源开采、矿物加工、先进装备和智能矿山等矿业领域核心环节的技术瓶颈的日益突出[5],对高层次复合型创新人才的靶向化需求日益旺盛且迫在眉睫[6],使得肩负高层次创新人才培养的矿业领域研究生教育面临严峻挑战[7]。特别是在研究生教学方面,碎片化的知识结构难以适应新时代对矿业领域研究生“宽口径、厚基础”的素质要求,常规化的培养路径难以激发研究生在工程现场解决实际矿业问题的内在潜力,单一化的培养模式难以支撑矿业领域对复合型高层次创新人才的靶向化需求(图1)。

本文基于产教融合理念结合我国矿业的信息化、链式化的发展现况[8],探索构建更加适应新时代矿业发展的研究生“靶向化”培养模式,以“实·现”课程教学理念打造层次化、模块化适应性教学体系,发掘“两阶段三递进双循环”人才培养路径优化方案,构建“八元关联矩阵”创新培养模式,加强校企联系,以人才培养为契机,增强矿业发展的国际融合,优化矿业领域研究生培养体系。

一 “靶向化”培养新范式的探索

20世纪50年代,江西理工大学依托产业开设矿业类专业(采矿工程、选矿工程),20世纪80年代培养首批矿业类研究生,数十年来始终秉承“以贡献求支持、以特色争优势、以创新谋发展”办学理念,扎根有色矿业领域开拓深耕。尤其是2014年以来,依托在矿业领域的学术与行业特色积淀,以培养为矿业强国战略服务的高层次创新人才为使命[9],以切实解决矿山企业现代化智能化转型面临的挑战为目标[10],始终坚持需求引领导向,确立了解决“实际”矿业问题,做好“现场”技术研究的“实·现”课程教学理念。围绕这一理念,结合现代矿业机械化、自动化、智能化发展对创新性思维广、实践能力强、综合素质高的复合型人才的新要求[11],针对当前矿业领域研究生教育中凸显出的“碎片化的知识结构”“常规化的培养路径”以及“单一化的培养模式”三大问题,从教学体系优化了融理论与实践为一体的“笃学践行,两阶段三递进双循环”人才培养路径以及构建了以复合型能力矩阵为引导,学科融合、科教融合、产教融合和国际融合四维协同的“八元关联矩阵”创新培养模式,靶向化培养引领矿山企业现代化智能化转型发展亟需的高层次创新人才,形成了矿业领域高层次创新人才“靶向化”培养新范式(图2)。

二 “靶向化”培养体系的实践

高校为应对新时代工业科技化发展对人才培养的要求产生的更高要求,积极响应国家对矿产资源可持续发展的号召,探索矿业领域高层次创新人才培养新范式。

(一) 坚守“实·现”理念,打造层次化、模块化适应性教学体系

基于当前矿业领域研究生课程教学体系中知识结构碎片化的问题[7],提出做好“现场”技术研究的“实·现”课程教学理念,在技术攻关、突破与创新过程中对研究生进行浸润式培养。同时依托高校在矿业领域的学术积淀与行业实践经验,围绕资源开采、矿物加工、先进装备和智能矿山四个矿业领域核心板块,设计开发了“3+4”层次化、模块化共性体系架构,包含思政、数理、创新3个基础模块和理论方法、工艺技术、安全环保和经济管理的4个专业模块,为研究生提供差异化、组合型的柔性课程菜单,夯实综合理论基础,提升专业应用能力,强化工程思维与实践能力,满足新时代对矿业领域研究生“宽口径、厚基础”的素质要求。

“实·现”课程教学理念适应新时代国际工程教育改革与发展趋势,满足新一轮科技革命和产业变革浪潮中矿业转型发展的需求[12]。层次化、模块化的适应性教学体系根据学生知识背景优化教学资源[13],通过自我组织与自主选择,形成以思政、数理、计算机和创新知识为基础,以安全、环保、经济和管理等约束性专业知识为特色的开放式学习氛围,强化研究生工程思维与实践能力,适应资源开采、矿物加工、先进装备和智能矿山等不同板块的技术需求,实现人才培养与国家需求、科技创新同频共振。

(二) “笃学践行,两阶段三递进双循环”人才培养路径优化

为充分激发研究生在工程现场解决实际矿业问题的内在潜力,将创新和实践能力提升贯穿于研究生培养全过程[14],将常规化的培养路径优化为“笃学和践行”两阶段培养过程、三递进培养环节以及创新与实践双循环的人才培养。

第一阶段,笃学:基础理论学习,掌握工程对象发展的基本规律。矿业生产过程普遍涉及高危高强、复杂多变的工作环境,教学实践中缺乏验证问题所需的实验平台。对此,高校自主研发了数实并存、虚实结合的“金属矿床地下开采工艺虚拟仿真实验平台”和“钨铜多金属矿全流程分选虚拟仿真实验平台”,让学生“看得见、学得会、用得上”,解决了学生长期以来理性认知难、实际体验工艺流程难和全过程实践操作难的问题,形成“课程传授—虚拟仿真—实践认知”三递进的学习环节。

第二阶段,践行:技术创新研究,运用多学科知识解决实际工程问题。以矿业工程活动“可研—设计—试验—开采—加工—修复”六大环节为全链条,按学位类型分类、按研究方向分组,学术型研究生(侧重方法创新,提供解决思路)与专业型研究生(侧重技术开发,反馈问题需求)互为补充、互相支撑,集中攻关。通过在实验室模拟真实工程环境的试验创新以及“企业提问题,学校来解答”的校企紧密联动,建立示范性研究生工作站,以工程实践过程的浸润式培养,形成“理论方法—试验论证—工程应用”的创新与实践有机双循环。

“课程传授—虚拟仿真—实践认知”贯通的培养过程打通了课堂学习与实践认知,以矿业工程活动六大环节为链条的“双循环”机制有效解决当前以学科性专业知识教学为主,专业知识分散于课程之中,缺少基于工程项目逻辑的有机整合性培养等问题,有效激发研究生在工程现场解决实际矿业问题的内在潜力,使得学术型和专业型研究生培养各有侧重又相互联系,通过交叉融合双循环,实现科学研究、技术创新和成果应用并重共驱。

(三) 四维融合,构建“八元关联矩阵”创新培养模式

针对当前单一化培养模式难以支撑矿业领域对复合型高层次创新人才靶向化需求的问题,高校基于层次化、模块化适的应性教学体系和“两阶段三递进双循环”的培养路径,以学科融合为基础、以科教融合手段、以产教融合为依托、以国际融合为抓手,构建“学科—知识”+“科研—课程”+“技术—工程”+“视野—能力”的“八元关联矩阵”创新培养模式(图3)。

1)学科融合:汇聚高水平跨学科“双师”型导师队伍,以专业使命和苏区情怀为价值引领,以解决复杂工程问题为宗旨[15],以采矿工程和矿物加工工程专业为双核心,组建包含土木—化学—地质—环境—安全五大环矿业学科指导群,辐射测绘—机械—电气—信息—材料—经济六条上下游产业链,形成“跨学科招生—跨专业选课—跨学科创新”的三元推进式培养模块,在教与学两个层面优化跨学科人才培养的知识体系,实现覆盖矿业领域全产业链多学科知识的“学科—知识”矩阵式培养。