草地保护学课程思政现状分析与改革探讨

作者: 古欣瑶 李舟 陈超

摘 要:草地保护学课程是草业科学专业本科生的一门核心课程,该课程的思政教育对于培养具备“三农”情怀的“知农爱农”型草业科技人才起着至关重要的作用。该文以贵州大学为例,分析草地保护学课程思政教育的现状并针对性地提出改革措施,旨在建立符合《高等学校课程思政建设指导纲要》要求的教学模式,提升草地保护学课程思政教育质量,培养“知农爱农”型技术人才。

关键词:草业科学;课程思政;思政元素;教育改革;涉农人才

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)09-0126-04

Abstract: The course of Grassland Protection is a core course for undergraduates majoring in grassland science, and the ideological and political education of this course plays a vital role in cultivating "knowing and loving agriculture" type grassland science and technology talents with the feelings of "Agriculture, Rural areas and Farmers". Taking Guizhou University as an example, this paper analyzes the current situation of ideological and political education in Grassland Protection course and proposes targeted reform measures, aiming to establish a teaching model that meets the requirements of "Guidelines for Ideological and Political Construction of Curriculum in Colleges and Universities", improve the quality of ideological and political education in Grassland Protection course, and cultivate technical talents who understand agriculture and care for agriculture.

Keywords: grassland science; curriculum ideology and politics; ideological and political elements; education reform; agricultural talents

习近平总书记在给全国涉农高校校长的回信中强调,“我国高等农林教育大有可为。希望你们继续以立德树人为根本,以强农兴农为己任,拿出更多科技成果,培养更多知农爱农新型人才”[1]。高校课程思政教育是培养“知农爱农”新型人才的主阵地,是培养卓越农业人才的必要途径,也是当今教学改革的重中之重[2]。

草业科学是农学门类下一门主要研究草地农业生态系统的新型一级学科,涵盖了从草地资源到草地农业生产全过程的理论和技术[3]。该专业的毕业生可在草原、环境等单位从事生态环境治理、生态屏障修复建设,在农业、畜牧等对口单位从事优质饲草栽培生产、农牧产品开发,或在园林等部门从事草坪建植管理、高尔夫球场设计等众多工作[4-5]。然就现实境况而言,多数毕业生表现出从事涉农工作意愿不强。为进一步了解学生就业意愿,笔者对贵州大学2017—2019级草业科学专业学生进行了调查,其中62.5%的学生表示“愿意从事涉农工作”,8.93%学生表示“不愿意”,28.57%学生表示“不清楚”。因而,我们可看出学生从事涉农工作的整体意愿不强,但明确表示不愿意的学生占比较小,多数学生表示不清楚自己意愿。为什么有近30%的学生表示“不清楚”,归根结底是对所学专业的了解和认识不够、强农兴农的责任感和使命感不强,对自我定位不清晰等原因所致。在此背景下,加强学生课程思政教育,加大学生对专业的认识,培养学生强农兴农的责任感和使命感尤为重要。

根据《贵州大学草业科学专业本科生培养方案》要求,学生需了解草地有害生物的种类及其发生规律,具备有害生物预测预报及防治的综合能力,因而草地保护学是贵州大学(以下简称“我校”)草业科学专业本科生的一门必修课。该课程的教学对培养学生综合素质起着关键性的核心作用[6]。本文以贵州大学为例,对草地保护学课程思政教育现状进行了分析与探讨,旨在建立符合《高等学校课程思政建设指导纲要》的教学模式,提升草地保护学课程思政教育质量,进而培养具有“三农”情怀的农业技术人员积极投身于“三农”事业,助力我国农业现代化发展。

一 草地保护学课程性质

草地保护学是草业科学专业本科生的一门必修课程,以保护草地免受病、虫、草、鼠害等危害为目标,综合利用植物病理学、农业鼠害、植物学、杂草学、生态预测预报等多门学科知识,研究和探索草地有害生物发生规律及其防治技术,以减少或避免草地和牧草遭受有害生物灾害,确保草地农业可持续发展的综合应用性学科[7]。

二 课程目标

(一) 知识与技能目标

使学生了解草地有害生物基本知识,正确鉴别不同草地类型的常见草地植物病虫种、毒杂草种类及其发生规律,建立准确的预测预报技术,制定科学、高效、安全的防治策略,使学生成为既有一定的草地有害生物防治理论知识,又有综合治理技能,能独立进行草地保护的相关工作。

(二) 德育目标

草业科学专业学生就业主要面向饲草生产、高尔夫球场及园林绿化等农业领域。除培养学生掌握基本草业学科知识外,还需培养学生服务“三农”的使命感和责任感,养成热爱祖国、热爱生活、热爱农业的家国情怀,从而树立正确的世界观、人生观、价值观。授课教师应以立德树人为根本,以强农兴农为己任,将思政元素融入教育教学的全过程,培养知农爱农型农业人才,实现全方位育人。

三 草地保护学课程思政现状分析

从习近平总书记先后主持召开全国高校思想政治工作会议、全国教育大会、学校思想政治理论课教师座谈会等重要会议以来,贵州大学高度重视学生思政教育,积极倡导各专业教师要将思政元素融入课程内外,全面提高人才培养质量。草地保护学课程任课教师也通过“教师讲述”“学生讨论”等多种方式开展了课程思政教育。为了解学生对该课程思政教育的满意度,笔者向近些年完成该课程学生(2017—2019级)发放了调查问卷,并对问卷进行了分析。整体而言,学生对于教师课程思政教学较为满意,但仍存在一定不足,具体如下。

(一) 课程思政元素融入偏少,课程思政内容的设计有待完善

关于草地保护学课程思政内容设计是否合理的调查结果显示,62.5%学生认为该课程思政内容的设计合理,21.43%的学生表示思政元素融入偏少,10.71%学生表示教师融入思政元素较为僵硬,共计37.5%的学生表示课程思政设计有待改善。同时,超过20%的学生表示任课教师没有经常结合课程内容与思政内容进行讲解;此外,有50%的学生表示,课程思政元素的融入会影响专业知识的讲解。综上可知,当前我校草地保护学课程思政教学课引入的思政元素不够丰富、不够精彩,思政元素与专业课程内容的耦合度不高,其课程思政教学内容设计有待进一步完善。

(二) 课程思政教学的吸引力和感染力不够

针对教师课程思政教学的吸引力和感染力评价,48.21%的学生认为满意,8.93%的学生表示不满意,30.36%的学生表示吸引力和感染力一般;而在关于课程思政话题的兴趣度,仅有7.14%的学生表示对课程思政话题不感兴趣。综上,该课程思政教学未能调动学生的学习积极性,对学生思维的启发有限,教师课程思政教学的吸引力和感染力较弱。因而,亟待提升教师课程思政教学的吸引力和感染力。

(三) 教师的课程思政育人能力有待提高

此次调查显示,超过90%的学生认为课程思政对他们是有影响的,但62.5%的学生认为只增强他们对所学专业的认识,仅有8.93%的学生认为提高了他们个人品质修养。这说明课程思政对学生价值引领及塑造方面的作用未得到充分发挥,教师对课程内涵和价值引领功能方面的思考和实践还不够,未对学生树立正确的情感、态度和价值观起到积极作用。而关于影响课程思政教育的三个主要因素中,学生认为首要影响因素是教师的课前准备,其次是上课的地点与设施,教师的教学态度和课题氛围位于第三。因而,教师在课程思政教学中扮演着至关重要的作用,授课教师应主动、自觉提升自身的课程思政建设的意识和能力,切实提高学生的综合素养。

四 课程思政改革实施举措

(一) 梳理课程思政元素,实现价值引领与知识教学的融合

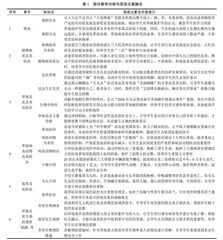

草地保护学涉及多个学科知识,其思政元素也相对广泛、零散,因而对草地保护学课程思政元素的梳理是该课程专业知识与思政元素有机融合的必备前提,更是教育内容和教育资源的深度拓展和广度延伸[8]。本文主要从草地保护学涉及的毒草、昆虫、病害及啮齿动物四大板块,对部分课程思政元素进行了梳理,详见表1。

(二) 创新教学方法,提高课程思政教学的吸引力和感染力

此次问卷调查中,针对学生感兴趣的课程思政元素调查结果表示,学生最感兴趣是“国家和地方的需求”和“时政热点”,其次是“科学家事迹”和“前沿科技”。对此,教师可利用课间时间针对性开展“直播草地保护”的主题活动,鼓励学生以新闻播报的形式,传播与草地保护相关的新闻,增加学生对专业课程的了解、掌握最新资讯;同时,教师可在网络上收集草地保护相关的法治案例作为教学资源,或利用时事法律新闻作为教学切入点,将草原保护法律法规等法学相关内容与专业知识融合,增加课程教学的吸引力。此外,教师可通过问卷星、超星等网络平台发放开放性问卷,引导学生深入思考,提高课程教学的感染力。

(三) 夯实思政素养,提升教师的课程思政育人能力

教师是知识和文化的传播者,是教育的核心人员,是课堂教学的第一责任人,教师的思想政治教育意识和能力对课程思想教学效果起着关键性的作用,因此,授课教师要时刻保持学习、主动探索构思课程思政的教育路径;同时要将课程思政教育的内涵内化于心,通过自身的言谈举止影响学生[9-10]。首先,教师要加强思想政治理论知识的学习,着重提升自身的思想政治与道德素养;其次,教师要理解课程思政的真正内涵和要求,充分意识到课程思政协同教育的重要性和必要性;同时,授课教师要参与教学技能等培训,从而提高教师的教学能力,激发教师的主体作用和教学热情。

(四) 构建多元化教学评价体系,正确评估课程思政教育的有效性

目前,我校草地保护学课程主要以“期末考试成绩为主(70%),平时成绩为辅(30%)”的原则进行综合评分。此考核模式中期末考试占比较大,导致学生多以死记硬背、临时突击的策略通过考试,而未真正掌握课程知识要点。而该课程实验环节涉及草地病虫害调查、标本采集及鉴定等多个内容,不仅可夯实专业基础知识,也是考查学生是否具备吃苦耐劳等“三农”精神和检验课程思政教育的好契机。因而,在草地保护学课程考核中,应加大试验课程所占比值(建议增加至50%),提高课程评价的全面性。同时,在理论课环节可利用学习强国、易班、超星等网络平台,进行知识竞赛、在线测试或开展思政主题读书活动代替部分课后作业练习,打造无纸化、多样化的综合考核评价模式。

五 结束语

本科阶段是学生塑造人格及价值情怀的关键时期[11]。在专业课程中有机地融入思政元素不仅可提高学生学习的关注度和知识讲解的故事性,还可帮助学生树立正确的思想意识。课程思政建设是一项长期且复杂的系统性教育工程,各高校任课教师需要在教学实践工作中结合本校的具体情况不断探索学习,更新理论知识与现代教学技术,紧紧围绕教育的知识、能力与情感目标持续改革,才能培养出真正能服务于我国农业的现代化发展的合格人才。

参考文献:

[1] 习近平回信寄语全国涉农高校广大师生:以立德树人为根本以强农兴农为己任[N].人民日报,2019-09-07(001).

[2] 李玲,李月娥,蔡威熙.乡村振兴背景下农林高校课程思政知农爱农教育路径探析[J].安徽农业科学,2023,51(5):274-275,279.

[3] 任继周.草业科学概论[M].北京:科技出版社,2014.

[4] 董文科.乡村振兴战略下草业科学专业人才培养定位分析[J].山东农业工程学院学报,2023,40(6):111-116.

[5] 江院,丁成芸,徐振江.提升草业科学本科专业教育质量探讨[J].安徽农业科学,2022,50(14):72-76.

[6] 袁明龙,段廷玉,俞斌华,等.草地保护学课程思政建设的思考与探索[J].草业科学,2022,39(8):1724-1732.

[7] 刘长仲.草地保护学[M].北京:中国农业大学出版社,2015.

[8] 班丽萍.《草地保护学》课程教学改革与思考[J].草学,2020(S1):69-70.

[9] 周长梅,刘东,王晓云,等.园艺植保学课程思政探索与实践[J].高教学刊,2023,9(21):177-180.

[10] 蔡瑶,郑宇,孙越.高校课程思政建设的实践反思:逻辑、问题与优化[J].高教学刊,2023,9(31):176-180.

[11] 彭宇龙,康奎,曾钢.植物保护学课程思政融入路径探讨[J].智慧农业导刊,2023,3(8):117-120.