“选冶(化)材”一体化复合型高级人才培养模式研究

作者: 路漫漫 余洪 梁欢 刘明霞 张汉泉

摘 要:传统培养模式下矿物加工工程专业硕士生研究领域不宽,难以适应现代矿产资源开发技术难度大、专业交叉融合度高的要求,就业面窄。基于选冶结合、矿化结合、材冶结合和矿环结合科研平台,面向研究生培养进行“选冶(化)材”复合型高级人才培养模式改革,优化师资结构,通过参与选矿、冶金、环境和矿物材料交叉学科的科学研究与实践,全方位拓宽矿物加工专业和资源与环境领域研究生的专业视野;培养“大工科”“大矿业”的思维意识,使学生成为具有矿产资源开发领域大局意识、综合意识和全局意识的新型工程师,具备从事金属提取加工领域的综合科学研究和协同创新能力,为学科交叉复合型高级人才培养提供示范。

关键词:学科交叉;矿物加工;选冶结合;材冶结合;复合型高级人才

中图分类号:G643 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)09-0159-04

Abstract: Under the traditional training mode, the research field of master students majoring in mineral processing engineering is not wide, so it is difficult to meet the requirements of high technical difficulty and high degree of cross integration of modern mineral resources development, and the employment area is narrow. Based on the scientific research platform of the combination of beneficiation and metallurgy, mineralization, material and metallurgy and mine environment, we reform the training mode of compound senior talents of "Mineral processing - Metallurgy (chemical) - Materials" for graduate training, optimize the structure of teachers, and broaden the professional vision of graduate students majoring in mineral processing and resources and environment by participating in the scientific research and practice of interdisciplinary disciplines of beneficiation, metallurgy and mineral materials. We cultivate the students' thinking consciousness of "big-engineering" and "big- mining", and make students become new engineers with overall situation consciousness, comprehensive consciousness and overall consciousness in the field of mineral resources development, capable of comprehensive scientific research and collaborative innovation in the fields of metal extraction and processing, so as to provide a demonstration for the cultivation of interdisciplinary and compound senior talents.

Keywords: interdisciplinary; mineral processing; combination of beneficiation and metallurgy; combination of material and metallurgy; compound senior talents

随着全球经济的快速发展,我国矿业出现了“高供应、高进口、低需求增速、低价格”的新形势,由于资源枯竭、矿石贫化、产品粗放,大批采用单一传统工艺技术的矿业企业因缺乏竞争优势,失去了发展的活力[1-2]。在传统培养模式下,矿物加工专业研究生专业知识面不宽、研究领域受到限制、科研经历单一,涉及的冶金工程、化学工程和材料科学与工程专业的理论知识、科学研究和实践经历较少,学生在就业时难以从事“选冶(化)材”大型综合项目的技术研发与管理,无法满足现代矿产资源开发企业的人才需求。为了使矿产资源企业实现“人才领航、理论突破、技术升级、降本增效”一体化链条式进阶[3-4],需要矿山企业、冶炼企业及相关制造企业和相关专业人才培养机构一起,突破自身壁垒和束缚,实现选矿与冶金(化工)、材料等相关学科专业交叉融合,培养具备难选冶矿综合利用技术创新与矿产品升级技术专长的“选冶(化)材”一体化高级复合型人才,实现矿物加工工程、冶金工程及资源与环境领域研究生培养方向的拓展[5]。

武汉工程大学矿业工程学科主要承担全国化学矿开发利用方面的高级人才培养任务,师资力量强,拥有11个省级以上矿产开发、化工过程、固废资源化和新材料等领域的科学研究与技术开发平台,充分满足研究生从事科研实践、科技竞赛、论文创作和专利研发的需要。矿物加工工程专业是学校首批教育部“卓越工程师教育培养计划”试点本科专业(2011年),2018年通过教育部工程教育专业认证,2021年获批建设国家一流本科专业,矿业工程为湖北省国内一流学科建设学科,相关领域的研究生培养已进入快车道,在进一步凝练高层次人才培养特色、拓展科学研究方向的基础上,丰富课程教学体系,完善研究生创新平台,助力构建“选冶(化)材”大工科复合型高级人才培养机制。

一 “选冶(化)材”一体化理论与实践基础

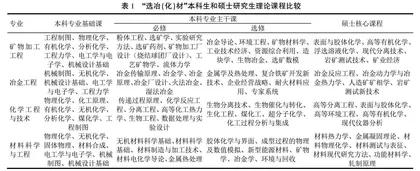

选矿—冶金(化工)—材料前后生产工序关联紧密,相互之间的依赖关系明显,应不断完善、更新、丰富矿物加工前沿技术、现代冶金技术和材料科学与加工等部分导论性的理论教学内容,培养学生大工科大专业的基本思维模式,突破矿物加工与化工、冶金专业之间的壁垒,强化专业间的交叉实践训练。表1为湖北地区高校矿物加工工程、化学工程与技术、冶金工程和材料科学与工程专业学术型硕士研究生专业基础课与专业主干课比较分析。由表1可知,矿物加工工程、冶金工程或化学工程与技术、材料科学与工程专业之间的专业基础主要是化学,特别是物理化学和流体力学,以及机械基础、矿相学、测试技术、生物技术和技术经济方面的工具性学科。矿物加工工程专业选修了湿法冶金、火法冶金、矿物材料学等部分冶金工程、化学工程与技术、材料科学与工程的专业课,而冶金工程、化学工程与技术、材料科学与工程专业则以矿物质分离基本方法为基础课程,相互之间特色突出、重点明确,又存在专业知识与计算机、实验测试、研究方法、仪器分析能力的互补交叉。

此外,为提高学生灵活运用交叉学科知识和技能的实践能力,依托化学基础知识与技能,开设“选冶(化)材”联合创新指导性创科研实践项目(表2),让学生基本具备从事矿物加工、冶金工程、化学工程和环境保护等领域的科研和协同创新能力。利用学校现有物理选矿、湿法冶金、火法冶金和生物冶金提取等方向科研平台,结合有色金属、黑色金属、稀土金属、磷化工和化学矿产等矿产开发利用合作企业“选冶(化)材”复合型人才需求,在实践教学和科学研究中不断拓宽学生的专业面,扩大就业途径,提高就业质量。开设难选氧化矿磁化焙烧—磁选、石墨提纯—制备吸附材料、硫酸渣还原焙烧—浸出—磁选、粉体工程材料、冶金渣制备环境功能材料、磷矿“深度预分解—萃取”湿法磷酸等难处理矿石选矿—冶金(化工)—材料一体化创新型开放实验课题,鼓励其撰写相关试验研究报告和综述性论文,激发学生对矿产资源友好开发、综合利用、深度利用和经济利用的多维思考,理性选择可与就业需求结合研究课题和学位论文。

通过对湖北地区化工、钢铁冶炼、有色金属提取等相关联合企业进行调研,校企共同完善、扩充专业课程教学范围,跨专业、跨行业、跨领域共同设置创新基金课题(表2),在创新基地组织开展研究生科研创新实践。近年来,整合现有矿物加工教师团队,凝练科学研究方向,形成“选冶(化)材”高级复合型人才培养核心团队,大力引进具有从事选冶材交叉学科、协同创新领域研究经历或技术开发、技术服务的经历的师资,承担多学科交叉、专业关联度高的科研课题,推动知识与技能交融发展 。

二 “选冶(化)材”一体化复合型人才培养策略

强化“选冶(化)材”大工科新理念,培养以化学为基础,能够运用现代的物理选矿、提取冶金、生物冶金技术从事矿产资源综合利用的生产、设计、科学研究与技术开发的复合型创新人才[6];在科研实践中矿物加工与冶金、化工等专业学科的相互交叉渗透,见表3,培养青年教师的“选冶(化)材”大专业意识,积极拓展教学思维创新,提高教师自身教学科研水平,促使青年教师形成自我完善和持续发展的复合型创新人才培养意识。

武汉工程大学被誉为“化工高层次人才的摇篮”,立足人才培养特色和传统,建立“选冶(化)材”复合型人才培养新机制,如矿化结合,以化工企业为依托,培养磷矿精选与磷化工相结合的复合型人才;矿冶结合,以冶炼企业为依托,培养选矿选冶一体化复合型人才;矿材结合,以学科交叉融合为支点,培养基于选冶联合技术矿物材料开发与利用的创新型人才;矿环结合,以资源与环境和谐发展为目标,培养矿山—冶金(化工)—化工固体废弃资源全量化利用创新型人才。在培养过程,充分发挥各专业的研究平台与师资特色,鼓励矿物加工专业本科生跨专业跨学科报考冶金工程、化学工程与技术、材料科学与工程和环境工程专业硕士研究生和博士研究生,通过广泛宣传,鼓励具有这些专业学习经历或工作背景的学生报考矿物加工专业博士生或硕士生。立足国民经济主战场,开发环境友好型、全量化利用一体化选冶技术,以处理复杂难选伴生矿、共生矿为目标,创新人才培养机制。

开放机制,科研团队定期发布研究生创新课题,通过公开竞争的方式确定课题负责人;科研团队和学院对各课题实施全过程管理与服务。场地开放,实验室及仪器设备对研究生开放,尽力提供项目及经费、实验与工作场地等方面的支持。投入机制,开设“选冶(化)材”联合创新指导性创新项目经费来源于教育部绿色化工过程重点实验室、磷工程中心和各科研团队相关课题。激励机制,进一步健全大矿业学科优先资助课题与团队、实验室有机结合的激励办法;对于参加“选冶(化)材”综合课题研究工作的硕士、博士研究生,分别给予一定的奖励。

通过跨行业校企合作—校校联合,跨专业、跨学科创建开放性研究生创新基地:充分利用中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称“宝武集团”)、大冶有色金属集团控股有限公司和湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“兴发化工”)地域近、行业辐射面大、专业齐全、设备先进和大型企业优良传统的优势,组建由教师和技术人员组成的导师队伍,共同承担科研项目,联合培养研究生,实现优质资源地域辐射、行业辐射、专业辐射,优化人才培养资源,不断拓展创新研究与技术服务领域。

三 “选冶(化)材”一体化复合型人才培养成效

利用矿业工程博士学位点建设契机和磷化工博士后流动站人才培养平台,拓宽矿物加工专业研究生知识面,提高学生科学素养和科学研究能力,提升毕业生“大工科”“大矿业”“新冶金”“新材料”业务视野,具备多学科协同创新能力和协作精神[7-9],具备面向选冶联合、材料提取、精细化产品开发的深度学习能力和研究能力(表4),拓展矿物加工专业研究生就业方向,提升就业质量和生源质量,改善招生难、就业质量低的问题。