基于协同效应的工程水文学课程思政设计与实践

作者: 付成华 张婧 胡安奎 王贝 张越关

摘 要:工程水文学是涉水专业的一门学科基础课,融理论性、技术性和工程性于一体,蕴含丰富的思政元素。以目标为导向,秉承“课程承载思政”“思政寓于课程”理念,深入系统地挖掘课程中的思政元素,以“兴趣引导、问题驱动、思维培养、素养塑造”将知识传授、能力培养、思想价值引领融入到课程中,构建“三全育人”新格局。教育教学过程中把握“切入点、融合点、共情点”三个点,适时、适用、适当地开展课程思政,实现思政教育与知识体系教育的有机统一。

关键词:协同效应;课程思政;价值目标;工程水文学;系统设计

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)09-0180-05

Abstract: Engineering Hydrology is a basic course of water-related specialty, which integrates theory, technology and engineering, and contains abundant ideological and political elements. Based on the goal-oriented, adhering to the concepts of "The curriculum bears the ideological and political" and "The ideological and political lies in the curriculum", and systematically excavating the ideological and political elements in the curriculum, "Interest guidance, problem-driven, thinking training, literacy molding" will be knowledge teaching, ability training, ideological value guidance into the curriculum, the construction of a new three-round education pattern. In the process of education and teaching, we should grasp the three points of "Cut-in Point, integration point and Empathy Point", carry out the course of ideological and political education in a timely, applicable and appropriate way, and realize the organic unity of ideological and political education and knowledge system education.

Keywords: synergy effect; ideological and political courses; value objective; Engineering Hydrology; system design

各类课程与思想政治理论课同向同行,协同育人。落实立德树人根本任务,必须将价值塑造、知识传授和能力培养三者融为一体、不可割裂[1-2]。课程思政是新时代高校教育教学改革的一个重要方向,是“解决好培养什么人、怎样培养人、为谁培养人这个根本问题”的重要一环,是培养大学生树立正确的人生观、价值观和世界观的重要方式,是培养合格的社会主义建设者和接班人的重要途径[3]。实施课程思政可弥补传统教学模式的不足,改革创新形成具有中国特色的育人新模式, 将传统意义上思想政治教育的基本理论、基本思想、基本价值融入到学科课程中,潜移默化地影响学生的思想意识、行为举止、价值取向。它既是教育理念的呈现,也是思政课程和专业课程最大的育人价值,还是一种课程教学体系和教育实践活动[4]。

工程水文学是针对不同涉水工程的性质和需求,将水文学的基本理论与方法运用于工程建设与管理,为工程规划设计、施工建设、运行管理提供水文依据的学科[5-8]。作为涉水工程专业的学科基础课更应顺应形势,基于目标导向构建课程思政教育体系,将价值观的引导和精神熏陶融入专业知识传授和能力培养之中,润物细无声地将思政元素映射、渗入课程知识点之中,帮助学生塑造正确的世界观、人生观、价值观。推动专业课程的思政育人作用,为专业思政和“大思政”育人同向同行做好示范。

一 课程教学目标

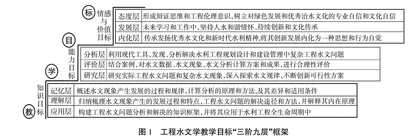

工程水文学授课对象是水利水电工程专业本科生,开设在本科第五学期,承担着激发学生对专业知识学习的热情,厚植兴水利除水害的专业情怀,为学习专业课程做好铺垫的责任。教学目标“三阶九层”框架如图1所示。

(一) 情感与价值目标

立足水文化和水安全内涵,以“绿水青山就是金山银山”的科学论断和新时期治水方针为指导,通过优秀治水传统、工程案例等引导学生崇尚科学,弘扬优秀q传统文化,强化环境保护意识及人与自然和谐共生的人文情怀,树立唯物辩证思维和工程伦理意识,强化爱岗敬业、科学严谨、吃苦耐劳和追求卓越的职业素养,弘扬“忠诚、干净、担当、科学、求实、创新”的新时代水利精神,坚持用思想意识、价值观念、行业精神熏陶学生,有效引导学生树立正确的价值追求、理想信念和家国情怀。

(二) 知识目标

理解水文现象的必然性和随机性,掌握频率、概率和重现期基本概念;理解水文循环、水量平衡和产汇流基本原理;了解水文信息现代观测仪器,掌握水文信息收集、观测原理和方法;了解水文测验和水文计算分析的规程规范、法律法规、水文计算和水文预报常用软件;掌握水文资料选样和审查方法、径流形成过程;掌握特大洪水处理、设计年径流、设计洪水、流域产汇流的计算方法及适用条件。

(三) 能力目标

能够运用物理学知识分析降水、下渗、径流和蒸发的物理过程;运用概率、数理统计、相关分析知识进行水文频率计算,选择合理的解决方案进行水文分析计算和防洪安全设计;能类比分析不同的水文条件对水文计算分析成果的影响。能够设计降雨量、蒸发量、流速等水文要素观测实验方案,正确采集实验数据,具有分析水文数据、编写实验报告的能力及团队协作意识。培养学生运用水文学原理及方法发现、分析和解决涉水工程建设和管理中水文分析计算和水文预报等复杂工程问题的能力。

二 课程思政育人体系

工程水文学课程思政提炼课程中蕴含的水文化、水安全基因和科学、社会价值范式,将其转化为社会主义核心价值观具体化、生动化的有效教学载体,在润物细无声的知识学习中融入理想信念层面的精神指引,以“兴趣引导、问题驱动、思维培养、素养塑造”将理论知识、价值理念及精神追求融入到课程中,构建“三全育人”新格局,实现教育教学全过程思政教育与知识体系教育的有机统一,强调教师的引导作用,提高学生的知识建构能力。结合我国国情与行业发展实际、学科专业总体情况,从课程内容、教学环节、教学方法等出发,提炼出五个方面课程思政元素如下。

(一) 民族自豪感和文化自信

融入大禹治水、都江堰工程、红旗渠精神和抗洪精神等水文化,传承我国优秀的治水传统;通过水文学发展史和水利事业发展史,增强学生的民族自豪感和文化自信,持续弘扬新时代水利精神。

(二) 责任担当和家国情怀

结合我国水利事业发展,水安全和水文化、全球气候变化、可持续发展,以及乡村振兴等对水利提出的新要求,引导学生以强国兴国为己任,增强水利服务国民经济和国家战略的责任意识,让学生对行业职能有系统综合的认识,坚定投身水利事业的决心和信心。

(三) 专业自信和优秀品格

将国家战略和学科发展与个人成才联系起来,如讲水文学在水电工程建设、一带一路倡议、兴水利除水害等方面的实际应用和发展趋势,让学生了解国家水利建设成就,引导学生坚定制度自信和专业自信;适时引入古今治水名人、水利行业科学家等楷模故事,引导学生查阅文献资料和研讨,树立文化自信,培养乐于奉献、吃苦耐劳、攻坚克难等优秀品质。通过多样化教学环节设计和全过程纪律要求,培养学生良好的学习习惯和自我管理能力。

(四) 科学精神和辩证思维

水利工程是一项系统工程,渗透着“抓住主要矛盾,解决关键问题”的辩证法思维。通过讲解都江堰水利枢纽、三峡工程、南水北调等实际工程中的水文问题,理解水文学理论和方法发展历程,培养学生崇尚科学、攻坚克难、求真务实的职业素养。

(五) 工程伦理和实践创新

适时引入水利行业相关法律法规和规程规范、水旱灾害防治与生态环境治理案例、水利典型工程案例等,提升学生分析问题和解决问题的能力,培养学生工程伦理意识,尊重自然规律,强化系统观和绿色观,实践创新,实现人水和谐。

三 课程思政途径与设计

工程水文学课程注重知识传递与价值引领的有机统一,秉承“课程承载思政”“思政寓于课程”理念,深入系统地挖掘多方面的思政元素,把握“切入点、融合点、共情点”三个点,适时、适用、适当地开展课程思政。

(一) 优化课程目标和内容,润物细无声

1 课内知识系统设计

工程水文学课程主要包含了水文循环和径流形成、水文数据采集和处理、水文统计基础知识、设计年径流分析计算、由流量资料推求设计洪水、流域产汇流分析计算,由暴雨资料推求设计洪水、水文预报、河流水质与河流泥沙等。课程知识点之间关联性、综合性强,交叉高等数学、概率论与数理统计、水力学和测量学等学科,采用思维导图梳理课程主要知识点之间的关联性和其在学科专业知识体系中的作用,培养学生系统性思维。理论知识中适时融入时事新闻、工程案例、规程规范和学科前沿等,充分发挥课堂教学的主渠道作用,在知识传播中强调价值引领,体现科学性与时代性,教育教学全过程实现思政教育与知识体系教育的有机统一。课程内容与思政元素融合框架如图2所示。

2 课外知识拓展提升

教材中瞬时单位线、河流泥沙等部分知识点、水文化、经典水利工程资料和视频资源、水文常用计算软件、规程规范、学科前沿、文献资料和线上课程资源等设计为学生课外自学拓展,通过课外研讨和单元测试等辅助学生理解主要知识点,提升对课程及专业的认知和理解,培养学生的自主学习能力和自我管理能力。

(二) 丰富教学方式和环节,育人贯穿全过程

1 信息化、多元化教学方式

秉承“绿色观+系统观”的教学理念组织教学内容,打造“课内+课外”“理论+实验+实践”“线上+线下”课程思政教育平台。线上自学针对记忆、理解及简单应用层面的事实性、概念性、程序性知识,线下课堂侧重培养学生高阶的分析、评价和创造能力。充分利用线上课程平台、共享课程资源、课程交流群及相关网络资源,畅通师生交流互动渠道,做到了讲授与自学、研讨与答疑、作业与展示、课上与课下等各环节的协调与互补。如特大洪水处理知识点,通过线上洪水视频引出“什么是特大洪水?”“为什么要加入特大洪水?”“加入特大洪水后如何处理?”三个问题,然后通过对比实际水文站洪水频率计算结果,引导学生观察并思考不同计算结果之间的差别,梳理三个问题的答案。然后,结合实际情况延伸引出“若同一量级洪水在统计时段内出现多次又该如何处理?”等更深层次问题,引导学生课后查阅相关文献资料,及时强化理论知识的实际应用和适当拓展。

2 以学生为中心创新设计教学环节