沈从文《边城》中的湘西世界

作者: 梁丽娜

沈从文以“田园牧歌”式的抒情书写在现代文坛确立了其独特地位,但这种艺术特质在成就地位的同时,也在一定程度上遮蔽了其创作的复杂性、时代性和深刻性。自二十世纪八十年代学界掀起沈从文研究热以来,以《边城》为代表的“牧歌”系列小说颇受青睐,自然清新的文字、优美健康的人性、湘西青年男女的爱情故事都是研究者讨论的重点。“抒情性”“人性美”“理想化”等核心词汇成为成就沈从文文学史地位标签的同时,也形成了对其创作多维面向的单一化解读。近年来,有许多研究者开始注意到沈从文小说的“现实”面相,将“抒情”作为通道,结合文本细读深入解读沈从文的文学和社会理想。本文将在前人研究基础上,以沈从文二十世纪二三十年代的小说为主要研究对象,试图勾勒沈从文经由回望湘西的“怀乡”书写通达救国理想的生成路径,深入诠释沈从文创作中与“人性”书写互为表里的救国初心。

一、觉醒与出走:寻找湘西之外的理想中国

沈从文有关国家的思考若追根溯源,其实早在初到北京的时候便已经表达得很清楚了。当他在北京第一次和姐夫田真逸见面,姐夫问他来北京做什么的时候,沈从文回答:“我想来读点书,半工半读,读好书救救国家。这个国家这么下去实在要不得!”(沈从文《从现实学习》)因此,受到“五四”感召来到北京的沈从文,虽然还不甚清楚拯救之后的中国是什么样子,但他清楚地知道他想救的中国是什么样子,即人间地狱,这一结论源于他早年间军旅生活经验的认知。

1917年9月2日,沈从文应母亲要求,随湘西靖国联军第二军的杨明臣部游击支队在辰州驻防。随后他所在的第一支队离开辰州来到沅州东乡榆树湾,以“清乡剿匪”的名义在当地掠夺粮食和金钱,以扩充实力。自此之后天天抓人,有能力并认缴相应捐款的取保释放,否则杀头,杀完人大家还要欣赏一会儿。在榆树湾清乡的四个月间,这支部队前后杀人近一千。军队到了怀化之后除了杀人依然无事可做,吊诡的是这支军队在川边同当地神兵接火时全军覆灭。杀人者杀人又被人所杀,这被沈从文称作“人类做出的蠢事”(《怀化镇》)却仿佛进入命定般循环,找不到出路。彼时的中国在沈从文十来岁的生命中几近等同于暴乱的湘西,他被动地承认、接受并融入当时的社会秩序。直到他的人生遇到更大的参照系,促使他认识到在湘西之外还有一个更大的世界。

在从军生涯中,沈从文有幸得遇“一个老战兵”—滕师傅,他回忆:“他虽同那么一大堆小孩子成天在一处过日子,却从不拿谁一个钱,也从不要公家津贴一个钱。”“他样样来得懂得,并且无一事不精明在行。”“最难得处就是他比谁都和气,比谁都公道。”(《一个老战兵》)美好的人性在沈从文心中埋下名为“希望”的种子。还有一个文秘书告诉他:“莫玩这个,你聪明,你应当学好的。世界上有多少好事情可学!”(《姓文的秘书》)于是平日里满口野话,整天沉醉于乱跑,炖狗肉,见人就自称“老子”的沈从文在他面前害羞起来,私心里承认了文秘书的《辞源》确实是本宝书,且从中获得理性启蒙。后来一位长沙来的工人所带的新书刊对他实施了“五四”精神的洗礼,让他提出了“文学改造社会”的理想。最终沈从文认识到军阀盘踞的湘西以及破败陈腐的中国或许能够被理性救赎,继而做出了改变他一生命运的选择—出走北京。

二、主动建构:“回望”湘西与民族国家想象

初到北京的沈从文踌躇满志,然而现实却给他重重一击。他试图以写作谋生,四处投稿,却被无情地嘲讽,“这是大作家沈某某的作品,说完扭成一团,扔进了字纸篓”(吴世勇《沈从文年谱》)。他在遍是教授、绅士、大学生的都市文化圈中难以自洽,转而强化了他对乡土、自然的亲近,于是在与王际真等人的通信中他频繁表示想要回到家乡。当现实返乡受个人身体、工作和战争等限制无法成行时,他要在文学创作中塑造一个足以与城市空间抗衡的乡下空间,以此作为自己斗争的策略和“精神返乡”的通道。然而需注意的是,沈从文“回望”湘西不仅仅是个人情绪或生命体悟的单线输出,更潜藏着救国理想。在文学湘西的书写中,沈从文力求真实复刻故乡的人、事,以“野性”和“人性”为关键词搭建起过去眺望未来、个人融入历史的桥梁。

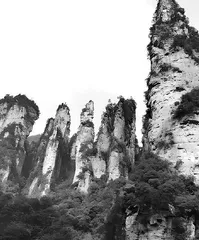

沈从文笔下的“野性”湘西主要通过原始生命力来呈现。他在小说《柏子》中这样描述道:“每一个船头船尾全站得有人穿青布蓝布短汗褂,口里噙了长长的旱烟杆,手脚露在外面让风吹,—毛茸茸的像一种小孩子想象中的妖洞里喽啰毛脚毛手。”不同于才子绅士和烟波画舫的诗情画意,青布蓝布短汗褂、毛茸茸的手脚、旱烟杆以及风雨中的江波和船只等“风景”则散发着原始的、野性的气息,凸显出鲜活生动、奔放不羁的生命力。再如,沈从文对“流血”这一事件的书写。《怀化镇》《说故事人的故事》《我的教育》《三个男人和一个女人》等篇目中涉及高频的暴力和血腥场面,都被当作“血性”的标志,虽然野蛮冲动胜过理智,但其中涌动着敢说敢做、敢做敢当的生命力。

沈从文曾在《习作选集代序》中写道:“我只想造希腊小庙。选山地作基础,用坚硬石头堆砌它。精致、结实、匀称……这庙里供奉的是‘人性’。”

“人性”是沈从文湘西书写的另一关键词,其中的集大成者非《边城》莫属,在小说中具体表现为:美和善。边城里的中年男性孔武有力、粗犷豪放,少年秀气却不乏意气,青年女性则乖巧灵动,中年妇女又多了几分妩媚与泼辣。例如,《边城》中的翠翠“眸子清明如水晶”“为人天真活泼”“从不想到残忍事情”;《长河》中的夭夭则是个身材匀称、秀丽挺拔的“黑中俏”。湘西人不仅身体健壮,而且勤劳勇敢、真诚善良。例如,《边城》中翠翠的爷爷老船夫日复一日在渡口坚守,从不肯白得别人的钱,有时竟与人争起嘴来,一个拒不收,一个偏要给,两人都固执得可爱;爷爷去割肉,镇上的老屠夫经常不愿收钱,推拒不了之后就给爷爷割最好的肉;还有“做生意”的女人,待与人相熟有了感情之后,钱也就可有可无了。在边城,“一切充满了善,充满了完美高尚的希望”。

雄强的“野性”力量和优美健康的“人性”是湘西的本质所在,而这恰恰是城市所缺少的。沈从文看多了所谓知识分子等上流人物衣冠楚楚之下的苟且。在他看来,乡下人直接的欲望反而显得率性、可爱。因此,湘西世界中的水上生活、赛龙船……即便是杀人打架都是沈从文所讴歌的原始的、蓬勃的、未经规范的生命状态,是他嘲讽城市文明“阉寺性”的有力武器,也是他救国理想的出发点。他畅想着将蕴含其间的与城市截然不同的鲜活奔放的生命力“注射到老迈龙钟颓废腐败的中华民族身体里去”(苏雪林《沈从文论》),体现出在个人怀乡情绪体验之外的救国责任感。

三、自觉打破:站在当下重构民族国家想象

沈从文曾在小说《雪》中写道:“我是虽从乡下生长但已离开的时间太久,在我所有的乡下印象早已融化到那都市印象上面了。”因此,沈从文笔下的湘西书写与其说是回忆过去,不如说是受城市文明影响而站在当下想象未来,而想象中的未来,会受到他“现时”处境而产生变化。1930年9月到达武昌任教时的景象,使得他第一次知道战争中的“中国是这样子可怕”(张新颖《沈从文全传》)。当真实的中国以更残酷、复杂的样貌直观地展现在他面前,民族国家想象便开始挣脱他之前创作中简单的“城乡二元对立”框架,要求他重新审视并回答一个问题,即文学作品中的理想人性能不能支撑理想中国?从某种角度而言,返乡前开始写作,返乡后完成的《边城》就是对此的思考和回答。

1934年1月,沈从文因母亲病重而阔别新婚妻子张兆和返乡。虽然返乡缘由是沉重的,但是这次旅行却也因他期待已久而显得愉悦欢喜。他在与妻子的通信中谈及这次旅行:“我这次旅行,所得的很不少。从这次旅行上,我一定还可以写出很多动人的文章!”(《夜泊鸭窠围》)设想自己的工作将因之超越一切而上。然而离家多年的沈从文返乡之后,却只感到难以言说的隔膜:一切生疏得很,自己如同做客一样,就连说话似乎也很困难。除此之外,他也不得不直面故乡理想的过去与正在堕落的现在之间的割裂与落差。最明显的是,农民的正直朴素被唯实唯利的庸俗人生观取代,人的义利取舍和辨别是非的能力也随之泯没。因此,沈从文在自传中慨叹无人读懂他的寂寞:“你们能欣赏我故事的清新,照例那作品背后蕴藏的热情却忽略了,你们能欣赏我文字的朴实,照例那作品背后隐伏的悲痛也忽略了。”(《习作选集代序》)因此,从这个意义上来说,“田园牧歌”式文字、美好健康的人性只是《边城》的外在表现,核心所在则是深潜文字背后的对这边地之城变化的隐痛和对其命运的思考。具体可从《边城》风景意象中水的漫溢、白塔的坍倒来展开论述。

首先,是“水”的意象。“水者何也?万物之本原也,诸生之宗室也”(管仲《管子》)。古人认为水是孕育万物的生命本源。《边城》的故事就展开于一条清澈透明的溪流旁,“这官路将近湘西边境到了一个地方名为‘茶峒’的小山城时,有一小溪;溪边有座白色小塔,塔下住了一户单独的人家”。翠翠与爷爷就生活在这小溪边,以撑船度日。水常年静静地默默养育了一众百姓,为其提供安身立命之本,同时也塑造着民众,使得他们忠厚善良、单纯可爱、不贪恋权势,呈现出与自然水乳交融、和谐共存的健康的人性。关于人性前文已有相关论述,故此处不再重复。然而水不仅能哺养万物,也能够瞬间倾覆世界扰乱正常的生活秩序。例如,在《边城》中,水吞没了天保,导致翠翠与傩送之间出现难以跨越的沟壑。再如,故事走向结局时,溪水漫堤、渡船消失,翠翠的爷爷也在将息的雷雨声中逝世。这一切看起来“不凑巧”的事件叠加共同推动故事走向悲剧。而“水”也从生命本源转而成为悲剧元凶。

其次,是“白塔”的意象。在《边城》中,翠翠无事时总是喜欢去白塔下背太阳的一面午睡。就连晚上做梦摘虎耳草时也是连着白塔,每当遇到不如意或者是难以向爷爷表露的心事时,她也总是喜欢坐在白塔下。对翠翠而言,白塔是她成长的见证者,也是她成长的参与者,更是她生命的守护者。除此之外,“白塔”还象征着永恒的湘西历史,不论山村里的人如何生死迭代,而白塔一直忠实地屹立在山村入口。然而,白塔在临近故事结局时却坍倒了。白塔的坍倒意味着湘西永恒历史的中断,意味着传统遭受现代文明的侵蚀浸润,过去美好的人性和生命形式将不复存在。

事实上,白塔的坍倒与“水”意象的转变都是沈从文对现实感知的集中体现,标志着文学对完美湘西的想象出现裂痕,理想人性无法独自承载救国理想,促使沈从文将自己抛掷到更广阔的现实世界,思索救国之道。

1923年之前,沈从文身处湘西,看惯了杀人砍头,经由理性启蒙认识到曾经习以为常的做派不过是“愚蠢残忍”的事,因而难以就此放任自己待在当地做一个乡绅,娶一个颇有财富的人的女儿,生四个以上的孩子……他还有更大的理想,即“读好书救救国家”。

1923年,沈从文出走北京,乡下人的自卑情结促使他“以现在为着眼点,创造、想象过去”(王德威《写实主义小说的虚构》),将回忆里的故乡诉诸笔下,在“乡村-城市”的对照中,以及文本与现实的博弈中逐步勾勒出民族国家想象—几近等同于他笔下的文学湘西。那个有着蓬勃的原始生命力和优美人性的理想世界,既是沈从文在城市中完成自我精神救赎的手段,也是他为破败陈腐的社会精心开出的济世良方。

然而,1934年返乡之后,文学湘西与现实湘西产生无法弥合的裂隙,使得沈从文深刻意识到传统最终未能抵挡现代文明的攻势,理想人性也难以支撑救国理想。这便是二十世纪二三十年代沈从文关于救国的探索和思考,然而这一过程还远未结束。关于这一国的命运将往何处去的问题,沈从文在之后的人生仍不断求索,显示出强烈的使命感和责任担当,相关研究将在另外的篇幅继续深入。

本文系2023年安徽新华学院校级人文社科项目“‘风景书写’下的‘乡愁’:沈从文小说的民族国家想象研究”(项目编号:2023rw032)的研究成果;2023年安徽高校人文社科重点科研项目(大学生素质中心)“中国经典文学作品对大学生人文素质提升的影响研究”(项目编号:2023AH051782)的研究成果;2022年安徽新华学院省级大学生创新训练项目“中西比较视域下曹文轩儿童文学的现实性”(项目编号:S202212216213)的研究成果。