21世纪中国儿童社会情感能力研究回顾与展望

作者: 王人方 肖甜 赵佳丽

摘要:我国儿童社会情感能力的研究和实践在21世纪繁荣发展,回应了教育现代化与核心素养改革的基本需求。通过文献梳理,发现这一时期的研究大致可分为两个阶段:第一阶段(2000—2015年)以儿童社会情感能力的影响因素分析和对个体发展的作用探究为主要内容,并以美国为学习借鉴对象;第二阶段(2016—2024年)的研究出现了内涵、对象及影响因素的阶段性转变,并向多个发达经济体展开深度学习。在我国日益重视儿童社会情感能力发展的当下,该研究仍存有区域性群体研究匮乏、研究方法单一、内涵建设笼统等问题,未来应积极响应时代号召,在构建本土化内涵的同时,加强价值探求、空间布局、师资需求、课程建设等研究。

关键词:社会情感能力;社会情感学习;社会智力;情绪智力;儿童

中图分类号:G44 文献标识码:A 文章编号:1671-2684(2025)12-0004-10

进入21世纪以来,科技发展日新月异,社会生态演变日趋复杂,教育和人才培养模式迎来巨大挑战。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中指出,推动高质量发展是“十四五”时期经济社会发展的主题。这表明中国社会迈入以注重高质量发展为特点的新阶段,要求教育培养具有适应和引领新时代中国社会发展所需要的社会人格的人,而对儿童社会情感能力的关注,是积极响应当前时代需求的体现,同时也是构建新时代中国社会发展所必需的社会人格特征的有效手段[1]。

基础教育作为国民教育体系的重要组成部分,是人才培养的基础。而当前我国的学校教育长期重视认知训练,大多以分数高低、成绩好坏评判儿童个人价值,忽略其情感成长、人际交往、社会适应等能力的培养。儿童的心理健康问题逐渐显现且日趋严重,社会公共危机和极端事件时有发生。部分儿童孤独、焦虑、抑郁、愤怒,面临社会适应能力不足、情绪失控以及道德缺失等多重困境。究其种种,社会情感能力的匮乏恰是社会适应问题的一个风险因素[2]。

可见,儿童社会情感能力的研究意义重大。科学地提升儿童的社会情感能力是培养儿童积极的个人情感,维持友善的人际关系,形成健全的社会人格的重要途径,也是经济社会高质量发展的关键抓手。为此,在国家对具备社会人格的新时代人才的培养需求下,系统梳理21世纪我国儿童社会情感能力研究的整体情况、发展特点以及阶段性转变,以期为该领域的进一步研究作出可靠展望。

一、社会情感能力的概念演变

社会情感能力经历了从认知到情感,从智力到能力以及从心理学走向教育学的转变。20世纪初,儿童研究逐渐发展为心理学研究中的一个重要研究方向,智力成为其研究的核心课题[3]。1920年,桑代克(Thorndike E.L.)提出“社会智力”概念,开启了人们对社会情感能力的关注。在整个20世纪上半叶,社会情感能力的概念仅停留在“以社会组成成分为中心”的层面,包括“社会觉察、社会认知、社会交际行为”[4]。经过六七十年的发展,社会智力得到进一步拓展,人们开始关注情感、情绪的体验。其中最为典型的是加德纳(Gardner H.)的多元智力和梅耶(Mayer J.D.)的情绪智力。1995年,美国“学术、社交和情感学习联合组织”(以下简称CASEL组织)创始人戈尔曼(Goleman D.)出版了《情感智力》一书,将情感智力与个性品格建立联结,同时强调学校开展社会情感学习的重要性。由此,情感智力逐渐吸引了学者们的关注,并开启由“智力”走向“能力”的转变。在世纪更迭之际,“社会情感能力”的概念才被提出。1997年,穆莱斯·伊利亚斯(Maurice J. Elias)将“能力”融入其中,将社会情感能力定义为“理解、管理和表达生活中社会与情感方面的能力,是使个体能够成功地管理如学习、建立关系、解决日常问题等生活任务,适应成长和发展所提出的复杂要求的能力”[5]。此后,学界有关社会情感能力的研究不断涌现。

二、儿童社会情感能力发展的研究进展

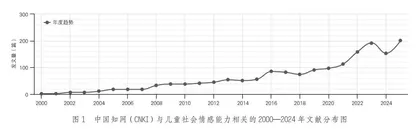

根据国际《儿童权利公约》,本研究将儿童界定为18岁以下的个体。基于此,结合社会情感能力的概念演变,在中国知网的中文库中,利用专业检索功能构建检索式“SU%=(社会情感能力+社会情感技能+社会智力+情绪智力+情感智力) AND SU%=(儿童+青少年+幼儿+小学生+初中生+高中生+中学生)”,时间搜索范围限定为2000年1月1日—2024年12月31日,进行多类型数据库的同时检索。检索后,共获得文献1488篇(见图1,其中2025年为预测值),其中北大核心及CSSCI数据库文献共171篇。

从文献发表的数量和时间关系上看,进入21世纪以来,我国儿童社会情感能力相关研究总体呈现不断上升的趋势,表明儿童社会情感能力已然成为当今学术界关注的热点话题。2015年以前,以“社会情感能力”为主题词的文献量增长较为缓慢。2016年,相关研究达到一个小高峰,有84篇文章。这与为响应党的十八大和十八届三中全会关于将立德树人落到实处,以及《关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见》中提出的“教育部将组织研究提出各学段学生发展核心素养体系,明确学生应具备的适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力”而发布的《中国学生发展核心素养》总体框架密不可分。自2016年始,相关文献量的增长速度较快,但每年均未超过200篇。可见,我国针对这一问题的研究仍有较大发展空间。

(一)近25年我国儿童社会情感能力研究现状

1.研究的初步性探索阶段(2000—2015年)

21世纪以来,我国教育政策始终将焦点置于儿童社会情感能力的发展上。党的十五大报告强调“培养德智体等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人”[6]。尽管文件中并未以“社会情感能力”这一术语呈现,但在培养目标上对儿童的情感能力和社会能力做出了要求。根据国家育人目标的要求,教育部发布了《基础教育课程改革纲要(试行)》(教基〔2001〕17号),这是为应对改革开放以来新的时代发展需要而构建的符合素质教育要求的新的基础教育课程体系,其中指出新课程的培养目标要注重儿童的集体主义精神、社会公德、社会责任感的养育,国家课程标准也要满足儿童情感态度与价值观等方面的基本要求。同年,教育部印发了《幼儿园教育指导纲要(试行)》通知,在学前教育领域明确了儿童社会交往、学习互助、社会态度、社会情感等方面的培养目标。可见,不论是义务教育阶段,还是学前教育阶段,儿童社会情感能力的培养始终是教育的重要目标。此外,2006年颁布的《教育部关于大力加强中小学校园文化建设的通知》提出了儿童情感培养的新途径,即积极推进校园文化的建设。教育部颁布的《中小学心理健康教育指导纲要(2012年修订)》更加强调社会情感学习的相关内容,明确指出儿童在社会竞争压力的大环境下,遇到的各种自我意识、情绪调适、人际交往等方面的问题,由此强调中小学心理健康教育在帮助儿童认识自我、人际交往、情绪调适、社会适应上的重要性。

在上述政策背景基础之上,学术层面的研究也在这一时期展开,处于起步、探索阶段。从文献内容上看,2016年以前学术界对儿童社会情感能力的研究主要集中在解读社会情感能力的内涵,分析影响因素,探究作用后果以及对美国的学习借鉴方面。文献数量稳步上升,但未形成本土化的概念研究,且研究对象单一,研究内容仍大量停留在现状描述层面,研究面较狭窄。

2.研究的井喷式增长阶段(2016—2024年)

近年来,我国已经开始重视社会情感能力在教育现代化和提升儿童核心素养上的作用。社会主义建设者和接班人的培养,不仅要在知识上勤加汲取,在社会情感能力上也要着重拔高。

2016年,《中国学生发展核心素养》总体框架将中国学生发展的核心素养划分为文化基础、自主发展和社会参与三个层面,同时强调学生认识自我、管理自我、社会责任、国家认同等社会情感能力上的要求。社会情感能力作为非认知方面的“软技能”,是核心素养中不可或缺的一部分,对于学生的全面发展意义重大。自此,学界开始大力关注儿童社会情感能力的发展问题。同年颁布的《中国落实2030年可持续发展议程国别方案》中也明确要“把增强学生社会责任感、创新精神、实践能力作为重点任务贯彻到国民教育全过程”[7]。有关儿童社会情感能力方面的要求在国家指导文件中表述得更为明确、清晰。2019年,《中国教育现代化2035》作为新时代推进教育现代化、建设教育强国的纲领性文件,提出全面落实立德树人根本任务,增强学生的综合素质、实践动手能力以及合作能力,同时,明确学生核心素养的发展要求。可见,社会情感能力已经上升为实现教育现代化的战略任务。2022年,《义务教育课程方案(2022年版)》颁布,这又是一项从课程层面出发培养儿童社会情感能力的改革,指出课程建设要以儿童抗挫折能力、自我保护能力、合作能力、团队精神、学会交往、善于沟通、集体主义精神等的培养为目标,明确了儿童终身发展和适应社会发展所需的能力要求,加强了课程内容与学生生活、社会实际的联系。

2016年后,学术界开始从探讨社会情感能力的本土化内涵与框架入手,关注不同儿童群体尤其是西部农村地区儿童的社会情感能力发展情况,注重社会关系对儿童社会情感能力的影响。同时,在借鉴国外儿童社会情感能力发展经验的基础之上,探求我国儿童社会情感能力研究的新途径。

21世纪是快速发展变化的时代,世界之变正以前所未有的方式展开,教育领域亟须为社会、为国家、为世界输送有知识、有道德、有责任心,学会沟通合作,顺应时代发展的新型人才。儿童社会情感能力的培养既是适应世界对新世纪人才发展要求的必要途径,又是促进我国社会内涵式发展的重要手段。因此,系统梳理我国进入21世纪后儿童社会情感能力的研究脉络,关注重点,发现问题,能够为将来学校教育、家庭教育以及社区教育培养模式的转变提供参考。

(二)研究内容的阶段性差异

1.初步性探索阶段的研究内容

(1)社会情感能力的内涵解读

20世纪90年代,穆莱斯·伊利亚斯(Maurice J. Elias)就已将“能力”纳入社会与情感学习的范围,提出了第一个包括能力在内的“社会情感能力”的概念。在随后的十年左右的时间里,CASEL组织也明确了“社会情感能力”这一术语的定义,指出“社会情感能力是使个体能够调整情绪、建立关系、调节矛盾、做出有道德且安全的选择并对其所处社群做出建设性贡献所需要的能力”[8]。尽管在21世纪初,国际上就有了社会情感能力的明确提法及相关定义,我国在21世纪的前15年的时间里却很少以“社会情感能力”为核心概念展开研究。一小部分概念研究停留在社会情感能力以社会组成成分为核心的概念时期。谢宝珍和金盛华[9]提出,社会智力是个体在人际情境中,深刻理解他人感受、思维及行为模式,并据此采取恰当行动的一种综合能力,涵盖了广泛的知识体系、丰富的实践经验,以及解析社会信息、应对人际挑战的能力。这个定义直接地凸显出社会情感能力中处理个人与他人关系、处理人际关系的特性。刘在花和许燕[10]同样认为,社会智力是指个体在复杂的人际情境中,能够准确解读并理解社会信息,妥善管理自身及他人情绪,进而做出恰当且有效的社会举动的技能。虽然这一定义提到了情绪管理的因素,但显然侧重点仍在社会能力上。此外,大部分概念研究集中于社会情感能力以情绪、情感组成成分为核心的层面。傅婵指出,自戈尔曼(Goleman D.)[11]提出情绪智力以来,学术界对它的研究只论述了内容,没有一个明确的定义,也很难去下一个完整的、大家都能认同的概念。刘俊升和周颖[12]对此持一致的观点,认为人们对于情绪智力的内涵与结构尚未达成统一的认识。因此,他们借用戈尔曼(Goleman D.)对情绪智力的界定,从情绪智力认知自身情绪、自我情绪管理、自我激励、认知他人情绪、处理人际关系五个维度出发,编制适合中国小学生的情绪智力量表。与此不同的是,郭庆科和周晶[13]认为,智力通常指人的认知能力,而情绪智力的提法并不符合智力的标准,涉及人们处理社会和人际关系问题的能力,与人格的关系更为密切,因此将其重新命名为情感能力。在郭庆科和周晶的论述中,突出了智力之外其他影响个体发展的能力。尽管这一时期学界对社会情感能力的研究仍以情绪、情感组成成分为核心的情绪智力为主,已经可以看出社会情感能力从智力向能力的转变。

(2)儿童社会情感能力发展的影响因素剖析

21世纪初,儿童社会情感能力的培养受到全球教育的重视。早在2002年,联合国教科文组织便已向全球推广社会情感学习项目,我国关于儿童社会情感能力的研究也随之兴起。这个时期有很多学者介绍了我国儿童社会情感能力发展(在此时期多称为社会智力或情绪智力)的影响因素,主要集中于家庭层面,少部分涉及个体和学校层面。

多数学者关注家庭因素对儿童社会情感能力的影响。一方面,父母养育方式显著影响儿童的社会情感能力[14]。惩罚、严厉等消极的养育方式不利于儿童社会情感能力的发展,反之,情感温暖、理解等积极的养育方式对儿童的社会情感能力有促进作用[15]。另一方面,随着城市化进程的推进,农村“空壳化”现象日趋严重,部分学者关注到了我国西部农村地区寄宿制儿童社会情感能力的培养。胡伶、万恒借助社会情感学习领域的先行者,即CASEL组织对社会情感学习五项核心能力的界定,对江西省和贵州省部分农村寄宿制初中生和农村非寄宿制初中生的自我认知、自我管理、社会认知及人际关系进行实证研究发现,农村寄宿制儿童在自我管理能力、自信心、人际交往能力以及对社会资源的利用上弱于非寄宿制儿童[16]。随后,学者开始探索寄宿对留守儿童社会情感能力的影响。研究发现,留守儿童对父母的依恋被人为断裂后,会将其依恋对象转向其他亲近的对象,如寄宿学校中的室友、管理人员。王树涛和毛亚庆[17]的研究发现了一个十分有趣的现象,“低龄儿童或女童,同一宿舍住13~18人,同一床睡2人的社会情感能力最高”,这表明他们将依恋对象转到了同伴身上,适度的生活距离填补了其家庭功能的缺憾。