小学中高年级儿童孤独感现状调查及其与依恋的关系

作者: 张歆玥 赵涛 李鑫 曾伟健 游佳瑶 张叶昕 王菲 张晓贤

摘要:长期的孤独体验会严重危害儿童心理健康,使儿童的社会归属感缺失,给自身和家庭带来痛苦,探究儿童孤独感的预测因子能为教育干预提供参考。采用问卷调查法,对以浙江地区为主的几所普通小学中882名中高学段儿童进行问卷调查,考察中高学段儿童的亲子依恋与孤独感之间的关系,并检验自尊的中介效应模型,借此构成三个变量间的关系模型,探索儿童孤独感的内在机制。结果表明:(1)五年级儿童的自尊水平高于四年级、六年级儿童;四年级儿童的孤独感高于五年级儿童。(2)亲子依恋、自尊水平均与儿童的孤独感呈显著负相关;(3)亲子依恋和自尊呈显著正相关关系,自尊水平在亲子依恋对儿童孤独感的预测中起部分中介作用。

关键词:孤独感;亲子依恋;自尊;中介作用;儿童心理健康

中图分类号:G44 文献标识码:A 文章编号:1671-2684(2025)12-0020-07

一、引言

(一)孤独感

佩普劳(Peplau)[1]将孤独感定义为对一个人的社会网络的期望质量和实现质量之间差异的消极情绪反应。我国学界对孤独感的定义在此基础上有细微的差别,黄希庭[2]认为孤独感是个体期望的人际关系和亲密关系得不到满足时,产生的一种负性情绪体验;李传银[3]结合国内外研究,将孤独感较为全面地总结为期望与实际社会交往水平差距导致的负性情绪体验,常表现出孤单、寂寞、无助等。本研究沿用李传银对孤独感的定义。

20世纪80年代之前,对孤独感的探究主要以成人为研究对象,而后才逐渐将视角转向青少年及儿童。在儿童中晚期,孤独感呈现先下降后缓慢上升的趋势[4],其表现受到多种因素的影响,包括家庭结构变化、社交媒体的普及等。孤独感可能导致儿童出现焦虑、抑郁等心理问题,从而对其自我建构、社会交往产生负面影响。因此,儿童孤独感是当代社会面临的一项严峻挑战。

在解决儿童孤独感这一话题上,家庭扮演着至关重要的角色,家庭关系是家庭结构的组成部分,亲子依恋是家庭关系的基础。因此,我们试图探讨亲子依恋与儿童孤独感的关系。

(二)亲子依恋

弗洛伊德(Freud)最早开始关注依恋。鲍尔比(Bowlby)[5]认为,在早期的亲子互动中,婴儿与其主要照顾者(通常是母亲)之间会形成一种特殊的情感纽带,这种情感联结被称为依恋。亲子关系在儿童身心发展中扮演着至关重要的角色[6]。

已有研究表明,留守儿童亲子依恋水平越低,孤独感水平越高[7]。在青少年群体中,亲子依恋可以显著负向预测其孤独感[8]。布朗芬布伦纳(Bronfenbrenner)[9]提出生态系统理论,将儿童的发展分为四大系统,分别为微系统、中系统、外系统和宏系统。当儿童微观系统,如父母无法满足其情感需求时,易产生孤独感,进而引发焦虑、抑郁等消极情绪及注意力不集中、失眠等负性行为[10]。情绪社会化理论模型表明温暖、积极向上的家庭氛围可以使青少年的情绪安全感和安全依恋稳定上升,从而降低自身孤独感水平[11-12]。综上,亲子依恋作为家庭关系中的重要基础,对儿童孤独感有着深刻影响。

然而,当前关于孤独感与亲子依恋关系的研究还存在不足。一是普遍更加关注特殊人群,比如留守儿童和离异家庭儿童等,忽略了其他普通儿童也可能面临孤独感困扰的现实状况。二是在考虑亲子依恋与孤独感关系时,往往忽略其他因素的中介作用,这可能导致研究结果的局限性。在以往研究的基础上,本研究以普通儿童为研究对象,并试图探索影响儿童孤独感的内在机制。

(三)自尊及其与依恋、孤独感的关系

个体的孤独感、亲子依恋与自尊密切相关。有研究揭示了自尊对孤独感的影响,自尊水平越低的初中生感到更孤独[13]。对留守儿童的研究发现,提高自尊水平能够有效地降低孤独感[7];阅读障碍儿童的自尊水平可以负向预测其孤独感,其自尊水平与孤独感呈负相关关系[14]。

依恋的内部工作模式理论观点认为依恋对个体心理状态的影响是通过内部工作模式起作用的。内部工作模式是指,个体在幼时与他人交往时形成的自我相关的认知,而自尊是内部工作模式中的重要成分[5]。已有研究表明,通过家庭仪式增加亲子依恋水平,有利于帮助青少年获取生命意义感,进而促进自尊发展[15]。且以往研究显示,自尊常在变量间充当中介[16-17]。

(四)问题的提出与假设

已有研究证明,自尊与孤独感在年龄等人口统计学变量上存在显著差异[18-19],亲子依恋水平差异也与性别和年龄等统计学变量有关[20]。

既往文献对中学生、大学生群体的孤独感与依恋及其自尊的三者关系进行了研究[13,21],而大部分以儿童作为被试的研究只是针对变量两两之间的联系,并没有对于三者间的联系进行研究。从心理发展水平来看,普通小学中高年段学生有别于大学生和中学生,与留守群体的成长环境不同。因此,我们选取小学中高年段的普通学龄儿童作为被试,探究三者间的关系。本研究在调查儿童的孤独感、自尊、亲子依恋现状的基础上,探究亲子依恋和自尊水平对孤独感的预测作用,以及自尊的中介作用,将为降低儿童孤独感的家庭教育与相关教育干预提供理论依据。

结合以往研究,本研究作出以下假设:H1:高年级儿童自尊、亲子依恋与孤独感在性别、年级等人口统计学变量上存在显著差异。H2:高年级儿童自尊、亲子依恋与孤独感显著正相关。H3:自尊在亲子依恋和孤独感之间起中介作用。

二、研究方法

(一)研究对象

采用方便抽样的方式,向以浙江地区为主的几所普通小学的四、五、六年级儿童发放问卷,共回收问卷966份,获得有效问卷882份。其中男生446人,女生436人;四、五、六年级各有298、375、209人,平均年龄为10.44周岁。

(二)研究工具

1.孤独感问卷

采用阿谢尔(Asher)等人于1984年编制的专用于三至六年级儿童的孤独量表来测量被试的孤独感水平。采用李克特5点计分。该量表共24个条目,包含16个孤独项目(10条指向孤独, 6条指向非孤独),8个关于个人爱好的插入项目。16个条目的总分作为孤独感的指标,分数越高,孤独感越强。本研究中,孤独感问卷的内部一致性系数为0.93,可以有效测量儿童孤独感。

2.自尊问卷

采用罗森伯格(Rosenberg)于1965编制的自尊量表,共有10道题目,采用 4 点计分方式。总分范围10.40分,得分越高表明个体的自尊水平越高。本研究中,该量表的内部一致性系数是0.904,可以有效测量儿童自尊水平。

3.亲子依恋问卷

采用王树青修订的简版父母与同伴依恋量表中的父子、母子依恋分量表,分别修订成中文版来测量亲子依恋水平。该问卷共10个条目,包括沟通、信任与疏离3个维度,疏离维度反向计分。总分越高表示亲子依恋的安全性水平越高。

在本研究中,父子依恋三个维度的内部一致性系数分别为0.890、0.889、0.812,父子依恋总分的内部一致性系数为0. 849。母子依恋三个维度的内部一致性系数分别为0.903、0.897、0.774,母子依恋总分内部一致性系数为0.895。

(三)数据处理与分析

利用excel对回收问卷数据做预处理。用SPSS 26.0对数据进行描述性统计分析,并通过相关分析、独立样本t检验、方差分析,检验自尊、亲子依恋与孤独感在性别、年级等人口统计学变量上的差异。此外,使用SPSS插件PROCESSv4.0中的模型4进行中介效应分析。

三、研究结果

(一)共同方法偏差检验

采用Harman单因素法进行共同方法偏差检验,进行未旋转的探索性因素分析,得到特征值大于1的因子9个,最大因子方差解释率为36.447%,小于40%,可以认为本研究中不存在严重的共同方法偏差。

(二)中高年级儿童孤独感、自尊及亲子依恋程度的现状调查

1.各量表的得分情况

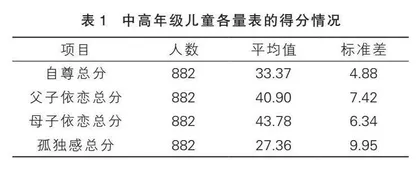

由表1可知,总体来看,中高年级儿童具有较低的孤独感、较高的自尊水平和亲子依恋。

2.各研究变量的人口学差异分析

(1)性别差异

以儿童的性别为自变量,孤独感、自尊和亲子依恋为因变量,利用独立样本t检验进行差异分析,具体数据结果见表2。

独立样本t检验显示,男、女儿童的孤独感、自尊、父子依恋和母子依恋的得分之间没有显著性差异(p=0.082,p=0.118,p=0.433,p=0.136)。

(2)年级差异

以儿童的年级为自变量,孤独感、自尊和亲子依恋为因变量,进行单因素方差分析检验,分析各变量在不同年级下的差异性,具体数据结果见表3。

单因素方差分析结果显示,在自尊方面,不同年级的差异较为显著(p=0.009)。进一步进行事后检验发现,五年级儿童的自尊水平显著高于四年级和六年级(p=0.006,p=0.016),四年级和六年级儿童的自尊水平无显著差异。

在孤独感方面,不同年级的差异较为显著(p= 0.046)。进一步进行事后检验,结果发现,四年级儿童的孤独感显著高于五年级(p=0.019),六年级和四、五年级的孤独感无显著差异。

然而在父子依恋方面,不同年级儿童之间没有显著性差异(p=0.194);各年级儿童的母子依恋水平差异为边缘显著(p=0.054)。

假设1部分成立:在性别上,中高年级儿童的自尊、亲子依恋(父子依恋,母子依恋)与孤独感不存在显著性差异;在年级上,中高年级儿童的亲子依恋(父子依恋,母子依恋)不存在显著性差异,自尊和孤独感存在显著性差异。

(三)探究儿童孤独感与自尊、亲子依恋的关系及自尊的中介作用

1. 各研究变量的相关分析

由表4可知,孤独感与自尊、母子依恋、父子依恋之间呈显著的负相关关系(p<0.001,p<0.001,p<0.001),自尊、亲子依恋水平越高,孤独感水平越低;自尊和母子依恋、父子依恋之间呈显著的正相关关系(p<0.001,p<0.001),表明亲子依恋程度越高,自尊水平也越高;母子依恋与父子依恋之间呈显著的正相关关系,表明母子依恋越强,父子依恋也越强。

假设2成立:中高年级儿童自尊、亲子依恋与孤独感显著正相关。

2.中介模型逐步分析回归

为了验证自尊在亲子依恋对孤独感的影响过程中起中介作用,采用偏差校正的非参数百分位Bootstrap法,将性别、年级、居住地、是否为独生子女因素作为控制变量,将孤独感作为因变量,亲子依恋作为自变量,自尊作为中介变量,使用SPSS中PROCESS程序的Model4,进行5000次自抽样检验进行中介效应检验。

中介模型结果表明(见表5),父子依恋能够显著正向预测自尊(β=0.64,t=24.96,p<0.001)。当父子依恋和自尊分数都进入回归方程时,父子依恋(β=-0.22,t=-7.17,p<0.001)与自尊(β=-0.58,t=-19.12,p<0.001)都可以负向预测孤独感。

中介模型结果表明(见表6),母子依恋能够显著正向预测自尊(β=0.66,t=26.19,p<0.001)。当母子依恋和自尊分数都进入回归方程时,母子依恋(β=-0.27,t=-8.90,p<0.001)与自尊(β=-0.54,t=-17.71,p<0.001)都可以负向预测孤独感。

3.中介模型总效应

中介模型各路径的效应值及显著性表明(见表7),父子依恋对孤独感影响的直接效应显著,Bootstrap 95%置信区间不包含0([-0.37,-0.21]),直接效应值为-0.29;自尊在父子依恋和孤独感之间的间接效应显著,Bootstrap 95%置信区间不包含0([-0.57,-0.43]),间接效应值为-0.50,表明中介效应显著,中介路径图如图1。综合以上结果证实出,自尊在父子依恋对孤独感的影响中起到部分中介作用,中介效应占总效应比例的63.3%。