基于行业产教融合共同体的机电一体化技术专业课程体系的构建

作者: 许文静 张良

摘要:智能制造产业的高速发展,对智能制造技术人才培养工作提出了新要求。高职院校传统的机电专业课程已经不能满足新形势的要求,文章基于装备制造行业产教融合理念,研究并发扬“源于企、立于德、精于技、成于恒”的产教融合文化,建立“岗课赛证”融通的专业课程体系,满足智能制造产业人才培养的要求。

关键词:产教融合;机电一体化技术;课程体系;岗课赛证

一、研究背景

职业教育旨在培养大国工匠、技能人才。当下职业教育的发展需要改革和创新,只有通过更新发展理念,提高课程体系的质量,高职院校才能更好地培养出专业、全面、复合型的职业人才。基于产教融合理念,高职院校对机电一体化技术专业的课程体系进行重新构建并开展实践,在课程体系中有效融通“岗课赛证”,旨在提高高职机电人才培养的质量,培养出符合智能制造业发展要求、促进智能制造业长效发展的高质量人才。

二、高职机电一体化技术专业课程体系的现状

传统的高职机电一体化技术专业课程体系存在教学内容滞后、师资紧缺、实训设施不足等问题,教学内容往往跟不上产业发展的步伐。由于技术更新换代的速度很快,很多高职院校的教学内容仍停留在过去的一些理论和技术上,没有及时更新,导致学生所学技能不能适应现代产业的需求。因此,学校、企业、政府等各方应加强合作,建立一套完善的课程体系,以培养出更多高素质技能人才。

三、建立装备制造行业产教融合共同体

为了更好地促进产教融合,许多高职院校与企业开展了多种形式的合作。例如,江阴职业技术学院牵头建立了产教联盟,旨在加强高校和政府、企业之间的联系,巩固人才共享、设备共享、技术共享、校企文化互补、校企管理互通的深度产教融合关系,并在教学科研、工程技术、实习实训、“双师型”学术交流、知识产权共享等领域,开展教育协同育人,培养符合产业发展需要的技能人才。

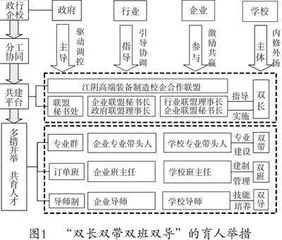

江阴职业技术学院机电系依托产教联盟,将机电一体化技术专业设置在产业链上,把课堂设到车间里,积极探索合作共建产教融合联盟、产教融合实训基地,推行“双长双带、双班双导”的育人举措(如图1所示),全面改革地方职业院校专业教育模式与内容,更符合企业发展需求。

四、机电一体化技术专业产教融合课程体系构建

(一)岗位需求

近年来,江阴市因制造业发展迅猛,被称为“中国制造第一县”。同时,江阴拥有53家上市公司。江阴的企业对机械工程、计算机、自动化等工科专业的人才需求较为迫切,其中与机电一体化技术相关的岗位,对人才的需求量很大,如机械工程师、设备维修工程师、机电工程师、质量工程师、机修工等。

江阴职业技术学院机电一体化技术专业的定位就是面向江阴及周边地区的智能制造企业。机电专业成立了由企业专家、兄弟院校专家组成的专业指导委员会,对产业发展趋势和行业企业人才需求进行分析,调查了紧密合作企业,如江苏斯菲尔电气股份有限公司、江阴新基电子有限公司等行业的机电一体化技术专业相关岗位需求,确定机电一体化技术专业四个主要岗位(群):机电设备的维护与维修、机电产品生产的组装与调试、机电产品生产的质量检验与质量管理、机电产品售后服务。

(二)“岗课赛证”融通课程体系结构

江阴职业技术学院机电一体化专业课程体系围绕“现代班组长”人才培养目标,遵循“源于企、立于德、精于技、成于恒”的产教融合文化,注重培养具有职业道德和核心能力,具有职业岗位(群)所需的基础知识及专业技能,具有较强综合职业能力的高素质技术技能人才。

江阴职业技术学院机电一体化技术专业在构建课程体系时,以企业岗位的需求为起点,通过对企业人才需求与人才规格要求的调查和分析,以机电一体化技术专业面向的主要职业岗位为依据,确定职业核心能力,将职业道德教育、职业素质培养、专业技能与职业认证相结合。机电一体化技术专业构建了以企业岗位需求为核心、兼顾学生个性发展,基于“工学结合”背景的“双证融通”课程体系(如图2所示)。专业核心课程采用理论与实践相融合的一体化教学模式;核心技能课程以工作过程为引领,贴近企业的生产及技术服务,融入企业文化,用项目导入创设学习情境;职业能力拓展课程具有多种形式,如采用必修和选修的方式,给学生个性发展提供空间。

(三)岗课赛证对接,重构课程内容

《教育部关于推进中等和高等职业教育协调发展的指导意见》指出,要实现课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接。在机电一体化技术专业课程内容设置中,江阴职业技术学院机电一体化专业注重培养学生的职业技能,把岗位标准、证书标准融入课程内容体系,满足培养学生知识技能与实际操作技能的需要。

第一,课程内容与行业发展紧密结合,注重知识的实用性和前瞻性。江阴职业技术学院机电一体化技术专业在课程资源的开发过程中,结合江阴新基电子有限公司的校企合作项目,通过对机电专业就业岗位群进行技能分析,经过企业技术人员的指导,选取了PLC典型项目,组织教学内容,以“必需、够用”为标尺,将实用性与理论相结合,提升学生的应用水平,加强专业技术技能培养。

第二,课程内容与职业标准对接。江阴职业技术学院机电一体化技术专业根据职业标准匹配,确保教师所教的知识和技能与行业标准保持一致。如电工中级技能训练课程在内容上始终与《电工国家职业技能标准》保持一致,并不断更新技术发展,为学生未来从事电工相关工作打下坚实的基础。

第三,课程内容有机融入思政元素。在教学过程中,课程内容要有机融入职业道德、职业修养以及爱国主义精神,帮助学生建构健全的人格,确立正确的价值取向。江阴职业技术学院机电一体化技术专业要求学生做好课前、课后工具的准备和收纳工作,培养他们严谨的工作作风和团队协作精神。课程思政元素融入人才培养方案和教学大纲,也贯穿整个教学实施环节。

(四)校企协同培养,改革课程实施

江阴职业技术学院机电一体化技术专业课程实施了“根植企业、双向培养、二元一体、四双并行”的校企协同人才培养模式。

通过多年的专业建设,江阴职业技术学院机电一体化技术专业形成了丰富的教学资源库。专业教师积极开展课程与教材建设,在校企合作工作室参与实践,或是下企业参加生产、技术服务和科研开发,积累实际工作经验,与企业工程师相互合作,从中收集、整理实际的产品案例,进而把案例转化为项目,编成教材。

江阴职业技术学院机电一体化专业建立了基于校园网络和泛雅平台的数字化共享平台,教师不仅能够收集、参考、学习在线项目和教学案例,还能够积累项目知识和开发经验,提高教学效率。

江阴职业技术学院机电一体化技术专业采用“线上+线下”混合式教学模式。如在学习机器人应用技术课程时,学生在线上通过平台进行理论知识的自主学习;在线下课堂,每组学生将完成的任务情况拍摄成小视频上传平台,方便教师点评。

(五)构建多元化的课程评价体系

为确保课程体系的有效实施,高职院校需要建立科学的评估机制,并注重过程评价。评估内容分为校内评价和校外评价。校内评价包括课程评价、综合评价、双证制度,如江阴职业技术学院机电一体化技术专业学生在校期间需要完成规定学分,其中包括公共基础课、专业平台课、专业模块课等40门次的课程,经考核合格获得学分。校外评价包括顶岗实习期间实习单位对学生专业能力和综合表现的评价,在顶岗实习成绩评定中占有重要的地位。校外评价还包括毕业一年以后的岗位跟踪调查,以及部分往届毕业生的跟踪和问卷调查。

五、实践行业产教融合,保障课程体系运行

(一)建设产教融合实训基地

江阴职业技术学院机电一体化技术专业与江阴市20多家企业合作,建立了紧密型实习基地,与行业企业共建产教融合实践基地,在充分利用学校教育资源的同时,有效利用社会教育资源。实习基地每年都能接收学生实习,学生在实习基地顶岗实践,执行规范的职业标准,并将所学的理论知识应用于实践,真正领悟到企业现场人员应具备的工程素质要求和团队协作精神。

同时,江阴职业技术学院作为江阴智能制造与创新实践基地、江阴高技能人才公共实训基地,经国家职业技能鉴定所认定,可以进行数控车床操作工、维修电工、钳工等工种的中、高级以及技师培训与鉴定工作,为社会培养了大量的高技能人才。

(二)建立省工程研发中心

2023年,江阴职业技术学院建立“智能网联工业电机驱动”工程技术研发中心,旨在与当地企业及优势物联网资源紧密合作,开展驱动系统的应用研究,重点服务江阴及周边地区企业的同时,提升研发团队的专业水平,逐步将工程中心打造成为江苏省驱动系统设计基地、成果转化基地、高质量人才培养培训基地和产学研结合示范基地。

江阴职业技术学院依托省工程中心平台,与江苏九驱机电科技有限公司校企合作“高效永磁同步电机设计与产品系列化”;与凯澄起重机械有限公司合作开发项目“基于轻量化端梁的核电双梁起重机的研发”;与无锡市人才集团有限公司合作,设立“无锡太湖人才奖学金”等。

(三)“双长双带、双班双导”融合

自2015年以来,江阴职业技术学院探索出“双长双带、双班双导”为特征的政、行、企、校互融合作新阶段。双长双带,“双长”即指江阴高端装备制造校企合作联盟有双理事长制(行业联盟理事长+企业联盟秘书长),“双带”即实施双带头人制(企业带头人+系部带头人),将企业所需的人才规格与专业人才培养目标契合在一起,共同进行专业建设。联盟整合内部企业与系部一起建立了“智造未来”职业体验中心,企业捐赠投入189万,开发了“智能制造体验”等课程模块,向江阴职业技术学院及江阴市广大中小学生开展职业体验活动,接待上千人次。

联盟的企业订单班由企业统一将企业文化、行业动态、学校文化有机结合呈现在班级布置中,营造班级内沉浸式职业文化氛围。双班双导,即实施每个订单班双班主任制(企业班主任+学院班主任)和双导师制(企业导师+学院导师),本成果实施以来共聘请了60多名企业班主任和导师共同参与学生的培养管理。双班主任分别负责职业规划、就业指导以及日常学习管理,双导师分别负责产业知识拓展、一线技术指导和大学综合能力精细化培养。

参考文献:

[1]郭永洪,眭碧霞.专业群课程体系建设的思考与设想[J].计算机教育,2012(21).

[2]何世松,贾颖莲.“互联网+”背景下高职院校课程开发:理论、要素与路径[J].中国职业技术教育,2017(32).

[3]李国峰.高职院校机电专业课程体系构建及岗课证融通的实践措施研究[J].造纸装备及材料,2024(6).

[4]赵振荣,张勇,武彩霞,等.校企合作一体化课程体系构建探索与实践:以无锡科技职业学院机电一体化技术专业为例[J].教育教学论坛,2022(10).

[5]潘云双.基于产教融合的高等职业教育专业课程改革研究[D].石家庄:河北师范大学,2020.

基金项目:江苏省高等教育教改立项研究课题“源于企、立于德、精于技、成于恒——县域高职装备制造行业产教融合共同体育人的江阴模式的实践”阶段性研究成果,项目编号:2023JSJG184。