整本书阅读实践探究

作者: 刘文帅

摘要:整本书阅读是促进学生语文核心素养提高的有效途径,但实际教学中有些学生并不清楚整本书阅读的意义,教师也难以对学生进行有效引导,导致整本书阅读变成了为考试而读、为分数而读、为完成任务而读的“苦差事”,失去了阅读应有的乐趣。因此,教师应赋予整本书阅读一定意义,引导学生在追求阅读意义的过程中读出滋味、读出乐趣、读出内涵。

关键词:整本书阅读;意义;语文核心素养

中图分类号:G633.33文献标识码:A文章编号:1673-8918(2025)08-0030-04

“整本书阅读”是指依据《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)要求,对经典名著整本书主要内容的整体阅读,对其主题思想、人物形象、艺术特色的整体把握。许多教师在“整本书阅读”教学中有很多有益的探索,形成了“整本书阅读”应为提升学生语文素养服务的共识。而实际教学中,“整本书阅读”往往变成了为了考试中的名著阅读题而读。这种“知”与“行”相割裂的做法导致了许多问题。

一、 “整本书阅读”的窘境

“整本书阅读”是新课标提出的中小学语文教育要求,而在实际教学中,一些学生不清楚整本书阅读的意义,仅仅把整本书阅读当作任务去完成,读的时候不够专心、认真、投入,在阅读课上读名著时趁老师不注意就做一点其他作业;读书时三心二意,往往不能沉浸其中,没有思考书中的文字内容,这样便没有一个自主生成知识的过程;老师为赶进度,按规定时间完成教学任务,常常也把重点放在讲解考试题型、让学生熟记重点上,忽略了阅读思想意义的引导。“整本书阅读”设计的初衷在于让孩子学会自己学习;而目前这种学生学习不积极,教师无奈单向灌输的方法使“整本书阅读”教学变成了注射营养剂、催长素式的工作,既无激情,又无乐趣,学生学得苦,老师教得累。而这种教育方式下的许多学生也只如同古代考科举的读书人,把读书当作应付考试的一块“敲门砖”,考完之后便统统抛诸脑后,束之高阁。

二、 问题的本质

任何一位教师都希望自己的学生是爱读书、有素养的学生,然而,往往事与愿违。需要从整个时代发展、教师教育理念以及学生身心发展等各方面分析原因,把握问题的本质。

(一)时代原因

以往,孩子的生活中游戏娱乐活动很少,读书(纸质书)是他们生活中最大的乐趣,孩子常常到处找书读,借书读,在书店或图书馆常常能待很久。

而现在,孩子的生活中有了太多娱乐,读书也可以读电子书,但在电子书中名著往往不占优势,网络言情、玄幻、科幻、悬疑等类型的小说如大潮般席卷了青少年的阅读世界。随着时代的变迁,《西游记》《水浒传》《骆驼祥子》等名著因语言风格、社会变化等原因难以受到年轻读者青睐,如街头传统口味的小吃一般逐渐被人冷落。再加之青少年学生常满足于在网络世界刷微信、微博、短视频的快感,他们对名著这种思维缜密、系统完备的“厚书”缺乏阅读耐心。

(二)理念原因

当下,有人指出某些教师只“育分”不“育人”。新课标提出了“整本书阅读”的要求,然而,现实是,有了“整本书阅读”之后,中高考考查的面更广了,师生的任务更重了。面对各科知识都要学,都要学好,出成绩的要求,学生需要学的东西更多了,学生更忙了,能静下心来读书的更是屈指可数。那么,语文教师要让学生在短时间内掌握名著知识,以“考试能拿分”为“整本书阅读”教学目的,“为考试而教”也成为教师默认的理念。

(三)心理原因

青少年正处于身心快速发展的时期,他们生理逐渐成熟,而心理却还不成熟,因此,情绪情感波动大、变化快、易冲动,卢梭称青少年这个时期为“狂风暴雨”阶段。青少年的人生观、世界观、价值观、理想和职业选择也逐渐形成,这一阶段青少年的心理特点对他们读书也有一定影响:他们往往追求新鲜、刺激,追求新潮、流行,追求玄幻、离奇,厌烦传统、守旧、“老土”,不喜平淡、朴素。而经典名著一般是源于生活、语言朴素、大部头、有内涵的作品,需要慢慢咀嚼消化。学生对这种经典名著往往少有兴趣,除了上课要学,考试要考,其他时间基本上不愿自觉阅读。

三、 破解的方法

对第四学段(7~9年级)阅读与鉴赏,新课标提出:“欣赏文学作品,有自己的情感体验,初步领悟作品的内涵,从中获得对自然、社会、人生的有益启示。能对作品中感人的情境和形象说出自己的体验,品味作品中富于表现力的语言。”“每学年读二三部名著,探索个性化的阅读方法,分享阅读感受,开展专题探究,建构阅读整本书的经验。感受经读名著的艺术魅力,丰富自己的精神世界。”

“整本书阅读”的问题在于学生、教师都忽略了其真正的思想文化意义,片面追求应试分数,那么,就应赋予名著阅读一定意义,并在生活中强化、确认这种意义。

(一)赋予名著阅读一定意义

人们在生活中愿意自觉干一件事总是出于某种原因,追求某种意义。革命年代,为探寻救国救民的道路,毛泽东等革命青年发愤苦读,忘我学习;为“在文化上做一点贡献”,钱锺书好学不倦。伟大的人物取得成就固然有他的天赋,但坚持不懈追求求学和人生的意义也是他们取得成就的动力。

要让学生由“要我读”变为“我要读”,由“读名著苦”变为“读名著乐”便需要赋予“整本书阅读”一定意义。这既需要教育者深入把握名著思想内涵,放眼历史和社会。只有当教育者摆脱应试教育思维的束缚,站在历史社会发展的高度俯瞰“整本书阅读”,才会明白名著的由来、内涵、价值、意义,如同站在高峰俯瞰山下河流。例如:朱自清的《经典常谈》整本书的意义在哪儿?作者也只是简单地解释“做一个有相当教育的国民,至少对本国的经典,也有接触的义务”“在中等以上的教育里,经典训练应该是一个必要的项目。经典训练的价值不在实用,而在文化”。这种抽象的、学术化的解释让人心有疑惑,读整本书的过程中也平淡无味。因此,教育者可以在读前导读课上介绍杨振宁、钱学森等人在传统文化教育下的成长历程,说明个人的成长成才离不开传统文化的熏陶,通过引用弘扬传统文化的名言,说明民族的发展和复兴离不开传统文化的传承。这样就赋予了阅读经典促进个人成长成才和民族发展复兴的意义,学生一节课就会专心致志,听得津津有味,读这部《经典常谈》也变得严肃认真了起来。

(二)感悟名著阅读内在意义

要防止把学生异化为“学习机器”“抽象分数”就要让学生通过读名著感悟到内在意义,获得思想品德的成长完善。例如:读《红星照耀中国》,可以领悟到毛泽东、周恩来、朱德等革命家崇高的理想信念和放弃个人功名富贵,为改变民族命运而不懈奋斗的精神,而人物形象又如此平凡、亲切、有血有肉;读《昆虫记》,可以感知到作者法布尔严谨细致的科学精神和关爱生命的人文情怀,这种精神、情怀通过他描绘昆虫生活的文字传递得如此生动形象;读《水浒传》,可以体会到宋江、鲁智深、花荣等好汉侠义的精神;读《简·爱》,可以感知到主人公简·爱自尊自爱、自立自强的人格力量。总之,经过时间打磨筛选的经读名著各有其思想价值,常常能对现阶段学生产生深刻影响,对学生的精神成长具有良好的引领示范作用。

同时,也应辩证地思考名著中的思想。例如:《水浒传》中梁山好汉把黄文炳一刀刀割死、杀光程太守一家、掳走程太守女儿就是完全正义的吗?这种行为就是放在古代的道德标准下也是不仁义的。宋江为成就自身功名一心接受招安,后来充当朝廷爪牙东征西讨,不惜牺牲梁山兄弟的性命,这种作为是英雄好汉的作为吗?这种封建社会的愚忠思想恐怕正是应当抛弃的思想糟粕。这种读书而不迷信书,带着批判的眼光来观察问题的方式可以让喜欢质疑批判的中学生学会独立思考,把精华与糟粕区别开来。

(三)实现名著阅读现实意义

学习语文核心在于学习语言运用。经典名著是汉语言的典范作品,读名著有助于学生积累语言素材,运用于写作。例如:《水浒传》中“鲁提辖拳打镇关西”一回的描写历来为人称道:“扑的只一拳,正打在鼻子上,打得鲜血迸流。鼻子歪在半边,却似开了个油酱铺,咸的、酸的、辣的,一发都滚出来……打得眼棱缝裂,乌珠迸出,也似开了个彩帛铺的,红的、黑的、绛的都滚将出来……太阳上正着,却似做了一个全堂水陆的道场,磬儿、钹儿铙儿一齐响。”这一段运用比喻的手法将鲁智深拳打镇关西的过程写得生动形象,又痛快淋漓,适宜用来学习仿写,提升作文质量。

采用任务驱动的方式,往往能有效激发学生的兴趣和思维,让学生综合运用所学知识解决问题。情境包含两个层面的含义:一是语文学科情境,二是真实的生活情境。曾经有老师在《西游记》名著阅读课中设置了一个“颁奖大会”的情境:唐僧师徒四人取回真经之后又回到了灵山。佛祖决定举行“感动西天”颁奖大会,请完成两个任务:①选取你心目中的“感动西天”人物并找出他的感人事迹;②仿照“感动中国”撰写颁奖词。这一情境寓教于乐,让学生在轻松愉快中训练了梳理人物情节、筛选提取信息能力,提升了语言表达能力。也曾有老师在《简·爱》名著阅读课上设置了这样一个情境:简·爱美吗?她相貌平平,其貌不扬,但我们分明看到她美得惊心动魄,傲骨生香。请用“我最喜爱简·爱”的句式说你最喜爱简·爱哪点美。开始有的学生只能简单地说一句:“我最喜爱简·爱选择真爱”或“我最喜爱简·爱敢于抗争”,后来,举手的学生越来越多,回答的内容也越来越丰富,学生的热情被点燃了。有学生回答:“我最喜爱简·爱永不屈服,坚持抗争,听从内心的声音,敢于选择自己的人生道路……”并且这位同学举出了简·爱拒绝圣约翰求婚,毅然回到身体残疾、一贫如洗的罗切斯特身边的情节为例证。常常强调要发展学生核心素养,而忽略了怎样在平常课堂教学中落实,这种项目化教学和设置情境的方法可以提供一定方向和启示。

笔者在《经典常谈》名著导读教学中,赋予阅读经典名著一定意义,学生自主阅读的意识明显增强,习惯有所改善,因此,在期末考试名著题答题中表现也有所改善。由此可见,赋予“整本书阅读”适当的意义,不仅不会影响学生提升成绩,而且还因激发了学生阅读热情而使学生取得了明显的进步。

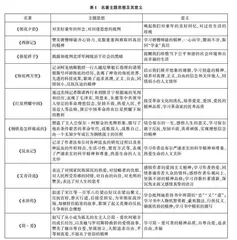

对初中几部重要名著的主题思想及其意义的总结,如表1所示。

赋予名著意义如一盏明灯、一把钥匙。教师依据经典名著的主题思想和当下的时代特点,赋予“整本书阅读”恰当的意义,用意义引导、激励学生,用书中优秀的精神品质来浸润学生心灵,引领学生言行,让学生如茫茫大海中的航船一样找到方向,如漫漫长路上的汽车一样激发动力。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育语文课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]朱自清.经典常谈[M].西安:三秦出版社,2019.

[3]施耐庵.水浒传[M].北京:人民文学出版社,1997.

[4]张恒.基于项目式学习的初中名著阅读教学策略[J].语文教学与研究,2024(3):71-72.