探索与转向:围绕酿酒产业链深度推进产教融合、协同育人的创新实践

作者: 王贤晨 赵学厅 杨昌容 张丰 张春林

摘 要:以新技术、新业态和新经济为主要内涵的高质量发展势头,代表当前对人才和技术的流向和趋势,同时也对应用型高校推进产教融合提出更高的要求。然而,应用型高校在推进产教深度融合育人中存在制度与体系、资源与需求、责任与合作和危机与动力四大方面的现实困境,基于对应用型高校产教融合内涵的追溯与合理认知,结合茅台学院围绕酿酒产业链深度推进产教融合的探索与实践,提出当前地方应用型本科高校与多方主体共同努力、协调联动,推进产教融合的路径。

关键词:探索转向;产业链;产教融合;协同育人;创新实践

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)10-0082-05

Abstract: The high-quality development momentum with new technology, new business form and new economy as its main connotation represents the current flow and trend of talents and technology, and also puts forward higher requirements for application-oriented universities to promote the integration of production and education. However, applied universities have five practical difficulties in promoting the deep integration of production and education in cultivating students: regulation and system, resources and demand, responsibility and cooperation, crisis and momentum, and evaluation and standards. Based on the traceability and reasonable cognition of the integration of production and education in applied universities, combined with the exploration and practice of Moutai Institute's deep promotion of the integration of production and education around the wine-making industry chain, the paper put forward the current local application-oriented undergraduate universities and multi-subject joint efforts, coordination and interaction to promote the integration of production and education path.

Keywords: exploration of change in direction; industry chain; integration of production and education; collaborative education; innovative practice

党的二十大报告提出“统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新,推进职普融通、产教融合、科教融汇”“加快建设教育强国”。深化产教融合和实体经济深度发展的技术创新体系,实现高等教育内涵式发展,这是数字产业时代中国经济转型升级和创新发展的趋势和需求,也是产教融合人才培养模式和机制的创新。进一步提升产教融合效能和广度深度,加强技术服务的能力,是完善产教融合在供需对接、资源转化和利益共享等资源平台与机制等要素的系统化,不断形成教育链、人才链、创新链和产业链的贯通融合,共同推动教育与产业协同发展的重要路径[1]。

一 对应用型高校产教融合内涵的追溯与合理认知

产教融合,即产业与教育的融合共生,合作共赢,是高校和企业作为双主体共同参与技术技能人才培养的教育理念和模式,也是一种高度融合的教育合作关系和教育制度[2]。这种生产和学习融合到人才培养的模式中最早要追溯到1906年美国学者施耐德提出的工学交替人才培养的学校教育理念中,但得到学术教育界广泛认可的是1946年美国的《合作教育宣言》中对于“生产和学习相结合”的产教融合教育模式的正式提出。1996年,美国学者伊芙琳·关·格林将产教融合定义为高等教育和产业界之间的一种高度参与的关系,高校为了丰富教育形式,让学生在实践中学习技能;企业在此合作的过程中也期望获得高校的人力资源和智力支持[3]。而我国是在2013年11月中共中央印发的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》和2014年6月国务院颁布的《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》中“加快现代职业教育体系建设,深化产教融合、校企合作,培养高素质劳动者和技能人才”的表述中首次提出“产教融合”的概念[4]。随着这一概念和人才培养教育模式逐渐成为地方应用型高校人才培养的创新模式和提高教育质量、创新教育教学的特色路径,产教融合的内涵和特征也在不断的辨析中得到丰富,已经不仅仅是一种应用型人才培养模式,更是高校和行业、企业在前沿技术、知识理论和人才共享等全方位、多元化的深度合作关系的建立。

对于产教融合内涵的具体认知,不同学者从不同的侧重面进行了定义,或是“学校、企业、行业及社会相关部门在不同程度的参与下形成的一种新的社会合作组织形式”[5]。亦或是“高校和企业充分发挥各自资源和优势,合作共赢、协同育人,以校企合作为主线,以项目合作、技术转移及共同开发为载体,以文化共融为支撑的产业、教育内部及之间各要素的优化组合和高度融合,各参与主体相互配合的一种经济教育活动方式”[6]。综合对产教融合概念的追溯和定义认知,我们在概括理解产教融合的时候,要厘清两个关键性问题:一是产教融合不等同于校企合作,这是产教融合现行过程中最大的一个误区,也是最容易混淆的实施方式,因为产教融合不仅仅是和企业之间的合作,更是高校和行业、企业在前沿技术、知识理论和人才共享等全方位、多元化的深度合作关系的建立,比校企合作范畴更广,质量要求更高。二是产教融合也不是职业教育的专有范畴,因为应用型技术人才的培养和教育企业之间的实践互动也是应用型本科院校人才培养模式改革的基本导向,不能将其局限在职业教育之中。

二 当前应用型高校推进产教深度融合育人的现实困境

应用型本科院校本质属性是地方性,应与当地经济社会发展融为一体,成为当地经济社会发展的推进器[7]。而产教融合这种拉近教育与产业距离的模式既是诱惑又是困惑,诱惑的是二者的互动结合可以产生巨大的经济社会效益,困惑的是“产”和“教”在不断分离和演变的过程中,教育系统遵循人、知识和教育规律的内在逻辑和产业系统遵循经济规律内嵌天然会有隔阂[8],随着进程的深度推进,二者之间的隔阂日渐扩大,出现了一些现实困境。

(一) 制度与体系:多方主体之间各自为政的机制与生态

目前,应用型高校转型发展,地方政府在产教融合的推进上缺乏可行的政策驱动和法律保障,如地方财政资金支持、优惠政策扶持和人员之间的帮助,这个监管和推动的重要角色没有置身其中,仅仅是高校和企业之间的互动,不可避免地在合作深度和广度方面不能直达肌理。对企业也没有参与产教融合的政策和制度保障,对创造较大社会价值,在提升技术技能人才培养质量、增强吸引力和竞争力方面具有较强带动引领效应的企业没有予以相应奖励并明确奖励额度和申领方式、考核评估方式方法、法定义务和法律责任等[9]。其次是高校和企业内部的动力机制、互动机制和激励机制没有真正建立和发挥。缺乏将多方主体整合联系的平台化思维,难以实现真正的具备长远发展格局的产教融合模式,也尚未形成普遍的基于专业内涵发展的合作长效机制[10]。这些机制体制的建设问题,阻碍了产教融合的深入开展,也很大程度上限制了产教融合的发挥。

(二) 资源与需求:应用型高校先天不足的资源禀赋劣势

地方高校在高质量发展和转型改革的浪潮中向应用型探索转变,但在学科专业建设、经费支持、师资力量及影响力等方面先天劣势明显。一是学科专业方面,地方应用型高校学科门类少、建设周期短、科研实力弱,无法吸引到高精尖等大型企业开展合作,同时起步较晚,在追随高端技术发展的趋势下先天动力不足。二是经费支持方面,受限于地方因素,办学经费和得到外部基金及各类支持很有限,基础性的保障和激励性措施难以为继。三是师资力量方面,地方应用型高校师资力量较为薄弱,专任教师缺乏企业行业的实践锻炼经历,实习实践的教学指导能力不足,也很难引进到优质的企业导师,同时“双师型”教师数量少,队伍建设薄弱。

(三) 责任与合作:企业和高校之间无须担责的教育契约关系

一方面,地方应用型高校在推进产教融合过程中,往往会从校企合作入手,即寻找合作企业为学生提供实习实践机会及指导,但这种短期定向的实习结束后,企业和学生都未必会有“双向奔赴”。在这种情况下,大部分企业会缺乏精心培养和主动参与的积极性,加上地方院校对于企业的吸引力不够强劲,企业深度参与产教融合的动力不足,合作很难深入到“你中有我、我中有你”的深层次阶段。在这种企业价值诉求没有得到回应,价值交换平台及长效合作机制未能很好地建立起来的前提下,企业和高校之间无须担责的教育契约关系无法让企业真正认识到自己不仅是市场主体,更是社会主体,理应承担起为大学生职业技能锻炼及教育培训的社会责任。另一方面是地方及行业指导的缺位。从目前产教融合推进的实际情况看,大部分高校和企业在合作的过程中还处在单一的“服务支持”模式,地方和行业在拓展不同层次、不同路径及对接引领方面的指导是缺位的,认为这应是合作双方之间的责任,这就导致产教融合无法将多方主体有效联动起来,也无法发挥人才创新培养对多方主体的服务效应。

(四) 危机与动力:高等教育市场今非昔比的人才供求关系

新一轮科技革命使得“互联网+”“大数据”等智能技术渗透到工作世界中,传统简单重复的工作劳动岗位逐渐被“高新尖”的工作岗位替代。在高等教育市场中,全新的技术工作岗位日益增多,技术技能人才的工作过程和工作技术将更具有能动性、创造性和高端性,精通学科基础理论知识与专业知识并重的高素质的技术技能人才变成了行业企业在人才市场的首选[11]。这直接导致了高等教育人才市场的失衡,越来越多的大学生进入社会就业,岗位需求却在发生技术技能内涵逻辑的本质转变,就业难问题日益凸显,高等教育的个人预期收益率显著下降,家庭重心齐聚个人接受高等教育的风险不断提高。因此,关注产业需求,在学科专业设置方面基于行业的发展规划和学生内在需求进行调整与建设,聚焦高等教育人才市场的供求关系,是应用型高校深化产教融合、协同育人的危机与动力。

三 茅台学院围绕酿酒产业链深度推进产教融合、协同育人的实践探索

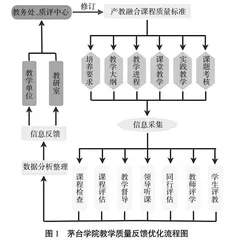

茅台学院是由中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司举办,经教育部批准设置的非营利性全日制应用型普通本科高校,自办学以来,始终坚持地方型和应用型的定位,积极探索与实践产教融合的地方应用型本科发展道路,紧密围绕酿酒产业链深度推进产教融合产出成果,创新人才培养模式,形成了基于产教融合的“一中心、双导向、三能力、四融合”应用型人才培养创新与实践成果,在应用型本科高校深度推进产教融合、协同育人的路上走出了富有实效的产教融合路径,以非营利性民办高校的办学特色服务地方。