专创强融合、师生双梯队的高质量创新创业能力培养模式

作者: 夏鲲 袁庆庆 杨珂

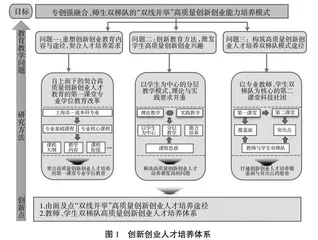

摘 要:该文针对高等院校创新创业教育改革存在的关键问题,探讨高质量创新创业人才培养教育改革的重点环节。高质量创新创业人才培养的过程是专业知识深耕与先进创新理念渗透的具体体现,是从全覆盖创新创业通识教育到卓越拔尖人才培养的递进过程。通过重塑创新创业教育内容和途径,构建理论与实践相结合的教学体系;革新教学方法,激发学生的自主学习能力和创新意识;构建教师与学生双梯队的培养体系,通过数字化赋能,提供精准服务;探索形成由面及点“双线并举”高质量创新创业人才培养途径,教师、学生双梯队高质量创新创业人才培养体系。

关键词:创新创业教育;双线并举;专创融合;师生双梯队;人才培养体系

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)10-0078-04

Abstract: This paper addresses key issues in the reform of innovation and entrepreneurship education in higher education institutions, exploring the critical aspects of high-quality talent cultivation in this field. The process of cultivating high-quality innovation and entrepreneurship talent reflects a deep integration of specialized knowledge and advanced innovative concepts. It represents a progressive journey from comprehensive general education in innovation and entrepreneurship to the development of outstanding talents. By reshaping the content and approaches of innovation and entrepreneurship education, a teaching system combining theory and practice is constructed. Innovative teaching methods are implemented to stimulate students' independent learning abilities and innovative consciousness. A dual-team cultivation system for teachers and students is established, providing precise services through digital empowerment. This exploration has led to a dual-track approach to cultivating high-quality innovation and entrepreneurship talents, forming a robust system for both teachers and students.

Keywords: innovation and entrepreneurship education; dual-track approach; integration of specialization and innovation; dual teams of teachers and students; talent cultivation system

高等院校创新创业教育改革是国家实施创新驱动发展战略、促进经济提质增效的迫切需要,也是推进我国高校教育综合改革、促进高校毕业生高质量创业就业的重要举措[1]。近年来,我国高等院校在创新创业教育改革方面取得了显著成果。在创新创业人才培养层面,针对培养机制、课程体系、评价标准、实践举措等多方面的体系化改革都有所涉及;量增之后需要进行培养范式的变革与质增。

创新创业教育在全面融入时代特色的今天,我们需要更加深刻地认识到:高校高质量创新创业是扎实专业知识与先进创新理念的深入结合,是从全覆盖创新创业通识教育到卓越拔尖创新创业人才培养的逐步递进,是专业知识传授与创新创业实践教学的有机融合[2-3]。因此,在国内外创新创业教育典型案例调研、总结的基础上,结合上海理工大学电气工程及其自动化专业新工科卓越人才培养的需求,以第一课堂为主线的专业教育和第二课堂为主线的科技社团为抓手,探索形成专创强融合、师生双梯队的“双线并举”高质量创新创业能力培养模式。

一 创新创业教育中现存的问题分析与反思

高质量创新创业人才培养的过程是专业知识深耕与先进创新理念渗透的相融,是从全覆盖创新创业通识教育到卓越拔尖人才培养的递进过程[4]。深化创新创业教育改革面临的重点问题如下。

(一) 高质量创新创业人才培养的需求更加紧迫

随着社会对创新创业人才需求的日益提升,传统的教育内容与方式已无法满足高质量人才培养的要求。当前部分高校的创新创业教育仍局限于理论知识的传授,缺乏与实际创业实践的紧密结合,无法有效地提升学生的创新能力和创业意识[5]。因此,重塑创新创业教育的内容和途径迫在眉睫。创新创业教育应打破学科壁垒,建立跨学科、跨领域的教育模式,将专业知识与创新思维、实践能力结合起来。在重塑教育内容和途径时,关键在于平衡理论与实践的关系。过分强调实践可能导致学生专业知识不扎实,而仅关注理论则会削弱创新创业的培养效果。因此,教育内容和教学途径的设计应具备系统性和灵活性,满足不同学生的个性化需求。

(二) 高质量创新创业人才培养的难度不断提升

创新教学方法是提升学生参与度和兴趣的重要手段。传统的教学方法过于依赖教师的单向传授,学生的主动性、创造性无法得到充分激发。在培养高质量创新创业人才的过程中,教学方法必须与时俱进,采用启发式、探究式、项目式等多样化教学模式[6-7]。这些方法能够激发学生的自主学习能力,使他们在面对复杂问题时能够提出创新的解决方案。此外,教学方法的创新也需要结合技术手段,如借助在线教育平台、虚拟仿真以及互联网等工具,提高教学的互动性和灵活性。另外,创新教育方法的应用需要教师具备更高的教学素质和灵活的教学策略。教师不仅需要掌握多种教学方式,还要根据不同学生的特点调整教学策略,确保每个学生都能充分发挥其潜力。同时,创新教育方法的效果评价也需要得到重视,不能简单依赖考试成绩,而应通过项目成果、团队表现等多维度的评价体系进行衡量。

(三) 高质量创新创业人才培养的途径仍需探索

高质量创新创业人才的培养需要系统性地重塑教育内容、革新教学方法并构筑有效的培养机制[8]。在内容和途径方面,创新创业教育应打破传统学科壁垒,将理论与实践相结合,构建跨学科的教育模式。与此同时,教学方法的创新尤为重要,多样化的教学模式能够有效激发学生的创新创业兴趣,提升其自主学习能力、协作和领导能力。综合来看,创新创业教育的深化改革需要理论与实践的有机结合、师生之间的密切合作,以及教学方法与评价体系的双向革新,才能真正实现高质量创新创业人才的全面发展。

本文探讨了创新创业教育改革中的三大关键举措。首先,在教育内容与途径方面,强调以专业课程为核心,优化创新创业通识课程和“专业+创新创业”课程体系,结合跨学科教育资源,培养高质量的创新创业人才。其次,创新教学方法,推行分层教学、因材施教,通过启发式、互动式等多元教学方式,结合实践与理论教学,引入思政元素,培养学生的综合素质和创新能力。最后,构建教师与学生的双梯队模式,搭建从课堂到社团、竞赛的多层次实践平台,通过共同成长的模式,实现高质量创新创业人才的递进式培养。这些举措相互融合,共同构建了适应时代需求的创新创业教育体系。具体措施内容如下。

二 高质量创新创业能力培养的具体举措

(一) 重塑创新创业教育内容与途径,契合高质量创新创业人才培养的需求

高质量创新创业人才培养离不开以第一课堂为主线的专业学位教育,但不能局限于传统的第一课堂[9]。以上海理工大学上海市一流本科电气工程及其自动化专业为例,该专业以基础课程和核心课程为载体,以高质量创新创业人才培养为目标,开展了自上而下的契合高质量创新创业人才教育的第一课堂专业学位教育改革,包括课程大纲调整、教学方案设计、教学案例分析以及多维度教学评价等,深入开展课程建设相关工作,注重课程衔接。课程设置应更加贴近行业需求,融入最新的科技发展与产业动向,并通过引入实际项目和思政案例,帮助学生更好地理解如何将理论转化为实践。从而构建了理论与实践相结合的教学体系,确保学生在掌握专业知识的同时,能够将其应用于实际的创新创业项目中,充分发挥“三全育人”的效能。具体包括如下内容。

1 建立与专业教育融合的创新创业课程体系

优化通识类创新创业课程。学校面向全体学生开设200多门创新创业通识类课程,针对电气工程及其自动化专业的学生有计划地加强引导,通过“选课指引”“朋辈导师”等活动,在培养计划中强化跨学科、跨专业课程模块的创新创业教育引领作用,强化“专业+创新创业”课程。结合专业特点,设立项目课程、荣誉学位等,赛课结合,建设高阶性、创新性、挑战性的专创融合“金课”。探索构建符合专创融合人才培养定位的课程新体系和专业建设新标准,建立“内外圈双循环”的运行架构,设立多层次的科研训练项目,提升学生的实践创新能力与创新精神。

2 持续建设专创强融合的创新创业教育课程资源

不断建设和丰富电气工程及其自动化专业基础课程与专业核心课程的课程网站资源。近年来出版了《大学生电子设计创新竞赛辅导——电力电子系统开发》《电力电子应用技术》《MATLAB与电力电子系统仿真》等8部专业课程教材,在教材中融入创新创业元素和课程思政内容,深入开展了“专业+创新创业”的教材编写工作。结合院系、教研室活动,定期开展教学方案设计研讨会,分析教学案例。组织本专业的学生赴企业一起共同开展部分教学活动,包括创业沙龙、社会实践、领导力培训等。

(二) 创新教学方法,激发学生兴趣,解决高质量创新创业人才培养难度高的问题

开展以学生为中心的分层教学模式、因材施教,拓展专业学位课程的教学内容,课程教学理论与实践要求并重[10]。理论教学以知识点掌握为目标,以解决教学重点难点问题为抓手;以控制方法为基础、以实际应用为目标,兼顾当前技术发展,以利于学生掌握课程核心内容。实践教学以能力培养、巩固知识点为目标,实施以学生为中心的分层教学模式,引入基础实践和创新实践相结合模式,将各类竞赛案例引入课题。同时,课程教学中引入课程思政元素,传递求真务实、探索创新的科学精神和严谨认真、精益求精的工匠精神。将创新创业教育与“五育”深度融合,通过多样化的教学模式,激发学生的自主学习能力和创新意识,形成浓厚的创新创业氛围。具体包括以下内容。

1 内外圈双循环的教学方法创新

课内尝试多模式课堂教学。鼓励教师根据课堂教学内容和教学特点,在专业课、创新创业课程教学中倡导启发式、探究式、互动式教学模式。课外建设师生共同体。在电气工程及其自动化专业全面实施学士学术导师制,配合原有的辅导员、班主任机制,根据学生学业需求和发展类型,设置学习坊、创新坊和创业坊。分类细化学生社团活动,EE-CUSP电子设计科技社团,低年级学生完成社团日常课程、实践活动后,开展电子设计竞赛校内选拔赛,高年级学生根据个人情况分别安排进入竞赛战队、社团管理层进一步锻炼,切实提升学生的工程实践和工程创新能力。创新协同教学机制。基于学校、企业、行业、科技园、政府多方的合作平台,构建面向解决复杂问题能力培养的课程体系和实践项目。