“数字化+课程思政”赋能工程化学课程教学改革与实践

作者: 朱庆莉 刘旭明 顾恒

摘 要:工程化学作为一门受众面广、服务型强的学科正在不断发展与完善。该文结合课题组的教学研究与实践经验,针对目前工程化学教学中存在的数字化运用不强、课程思政融入难、评价体系不完善等主要问题,探讨如何在数字化背景下,将课程思政教育与工程化学教学相结合,并从更新理念、重构内容、创新模式、改进方法和完善评价五维度进行教学创新改革与实践,以提升工程化学课程的教学质量,提高学生的思政素养、数字素养和综合能力。

关键词:数字化;课程思政;工程化学;教学改革;人机协同评价

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)10-0152-05

Abstract: Engineering Chemistry as a wide audience, strong service-oriented subject is being constantly developed and improved. Combining the research status, teaching practice experience of the research group, and the main problems of the teaching of Engineering Chemistry, such as, weak application of digitization, difficult to integrate ideological and political education into Engineering Chemistry, imperfection of the evaluation system, this paper is discussed how to integrate the course ideology and politics into the teaching process of Engineering Chemistry based on digitization. In order to promote the teaching quality, and train the students' ideological and political literacy, digital literacy and comprehensive ability, it also makes a study on the teaching innovation reform and the practice in term of renovation of teaching conceptions, reconstruction of the teaching content, innovation of teaching mode, improvement of teaching method, and perfection of teaching evaluation.

Keywords: digitization; course ideology and politics; Engineering Chemistry; teaching reform; human-machine collaborative evaluation

2017年中共教育部党组印发《高校思想政治工作质量提升工程实施纲要》[1],提出十大育人体系,第一次在文件中正式提出了“课程思政”概念。它强调,大力推动以“课程思政”为目标的课堂教学改革,实现思想政治教育和知识体系教育的有机统一。2020年《高等学校课程思政建设指导纲要》指出,高校要深化教育教学改革,充分挖掘各类课程思想政治教育资源,发挥好每门课程的育人作用及提高高校人才培养质量[2]。2022年,习近平总书记在党的二十大报告中明确指出:“育人的根本在于立德。”可见,高等院校开展课程思政意义深远且重大。

数字化是教育领域的一场深刻变革,它利用现代化信息技术手段,对教学内容等进行数字化改造,实现教育资源的优化配置和教育质量的提升,促进教育公平化。习近平总书记在党的二十大报告中指出,办好人民满意的教育……推进教育数字化。2023年,全国教育工作会议提出“纵深推进教育数字化战略行动”[3]。同年2月,世界数字教育大会指出,数字化转型是世界范围内教育转型的重要载体和方向[4]。2024年国务院政府工作报告强调,加强高质量教育体系建设,大力发展数字教育。可见,发展教育数字化是大势所趋,势不可挡。

工程化学是一门工科院校面向非化学化工专业开设的通识必修课程。它受众面广,综合性强且与其他工科学科联系紧密[5],主要涵盖物质结构、化学平衡等内容。工程化学不仅传授专业知识和技能,更承载着培养学生工匠精神、创新思维和社会责任感等重要使命。因此,在数字化和课程思政背景下,开展工程化学教学的改革与实践具有其独特的必要性和重要性。

一 工程化学教学过程中存在的主要问题

(一) 数字化教育理念和模式不强,教学资源整合与创新难度大

受传统教育理念和模式惯性的影响,教师更注重对知识的传授和学生应试能力的培养,而相对忽视了学生的自主学习、创新能力和实践技能等的培养。这种惯性使得数字化教育理念和模式的推广面临一定的阻力。部分教师对数字化教育的内涵、意义和价值认识不够深刻全面,将其简单地等同于“用PPT代替板书”或“将教材电子化”。信息技术的发展日新月异,教学资源的更新速度也随之加快,数字化教学资源的整合需要借助先进的技术手段,如云计算、大数据等。然而这些技术的应用门槛较高,需要专业的技术人员进行开发和维护。教学资源的创新需要教师既具备深厚的专业知识和丰富的实践经验,又需要紧跟时代潮流和发展趋势,而教师在这些方面可能存在不足,难以开发出具有创新性和实用性的教学资源。

(二) 课程思政融入教学内容难,存在“两张皮”等现象

这一现象主要体现为课程内容与思政教育之间的割裂,导致思政教育未能正确有效地融入工程化学的教学中,形成一种形式上的结合而实质上分离的状态[6]。教师对课程思政的本质和目的认识不足,将其简单理解为在专业课程中增加一些思政元素,没有理解到课程思政是落实立德树人、实施“三全育人”的重要举措和抓手。这种认识上的偏差导致教师在实践中难以准确把握课程思政的精髓,从而出现“课程+思政”“在教学中插入‘思政广告’”等现象。教师在教学技巧和方法上存在不足。教师尝试将思政元素融入教学内容时,缺乏有效的教学设计和教学策略,导致思政内容与教学内容之间衔接不够自然,甚至出现教学内容分化的现象。教师将思政元素融入教学内容时,未充分考虑学生的需求和特点,导致课堂氛围生硬、枯燥,使得学生的求知欲望和学习效果降低。

(三) 教学评价体系不完善,科学性和客观性欠佳

传统教学评价内容不全面[7]。它更多地关注学生对书本知识的掌握程度,而忽略学生的综合素质、创新能力及情感态度等。评价依据不全面。教育教学是一个长期动态的过程,包括课内外表现、课程作业、开放实验等多个环节,而教师对学生学习过程的数据记录有限,无法对教学质量进行常态化监测。教学评价结果科学性和客观性欠佳。由于评价内容和依据不全面,以及同一门课程不同教师的主观评价标准不一致,导致教学评价结果往往缺乏科学性和客观性,难以确保评价结果的公正性和准确性。

二 数字化背景下工程化学的教学改革与实践

(一) 提升师生数字素养

学校层面,举办数字素养主题讲座、研讨会等活动,定期组织教师参加数字化教学技术培训,开展数字素养教学研讨活动,分享教学经验和成果,促进相互学习和提高。建立数字素养教育资源库,提供丰富多样的学习材料和案例,供师生参考和借鉴。开设信息技术课程,将数字素养教育纳入课程体系,确保每位学生都能接受到系统的数字素养教育。师生自身层面,师生要认识到在数字化时代,提升数字化素养对于个人发展、学习效率和创新能力的重要性。培养主动学习的习惯,积极寻求数字素养相关的资源和信息,不断充实自己。同时师生也能提高网络安全意识,保护个人隐私和信息安全,避免网络诈骗和不良信息的侵害。社会层面,政府可以进一步加大对数字素养教育的投入和支持力度,制定相关政策措施推动数字素养教育普及。鼓励社会力量参与数字素养教育,提供多元化的教育资源和服务。

(二) 数字化手段助力课程思政融入工程化学

开发思政元素融入教学内容的多媒体材料,并建立数字化课程思政资源库。利用图片、动画、视频等多种形式,将工程化学中的知识点与思政元素(科学精神、绿色环保等)相结合,收集或制作成生动有趣的教学资源,并建立数字化课程思政资源库。这些案例作为教学素材,提高学生学习兴趣,帮助他们更好地理解教学内容,并体会其所蕴含的情感。利用在线学习平台、虚拟实验室等其他资源中的思政元素进行润物细无声的引导,使学生在潜移默化中接受思政教育。利用在线平台(或QQ、微信等通信工具)的互动功能,学生不受时空限制,与教师或其他同学进行深入探讨交流,从而增强人文关怀等。通过在线讨论、线上学习评价(感想)等,引导学生思考与课程内容相关的社会热点、伦理问题等[8]。

(三) 更新教学理念

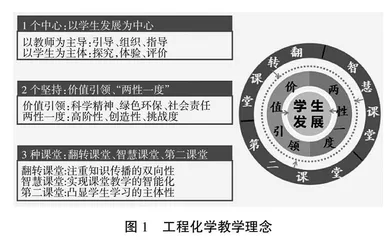

课程建立“以学生为中心,立德树人”的教学理念(图1),强调学生的主体地位和教师的主导地位。充分发挥数字化作用,以翻转课堂、智慧课堂、第二课堂为抓手,实现价值引领与“两性一度”。

(四) 重构教学内容

优化课程内容,知识再蒸馏。基于“两性一度”,将校本教材、思政元素、学科前沿、专业需求和实践创新相融合,形成“五融合内容体系”,并在教学目标的驱动下,形成基础知识的初阶篇、提升能力的中阶篇和评价创造的高阶篇。

图1 工程化学教学理念

挖掘思政元素——价值引领。深入挖掘教学内容中的思政元素,将课程内容与思政元素同向同行,形成了丰富的思政资源。专业能力塑造、课程思政铸魂,实现价值塑造的全过程(图2),如在讲解原子结构发展史时,突出用发展的眼光看待事物,并且敢于质疑,不断创新;注意任何质的变化都需要量的积累,体现创新精神和发展思维。课程内容与思政教育同向同行,最终达到知识传授、能力达成、价值引领的共振。

融入生活和专业,学以致用。将案例分为通识案例和专业案例,针对不同专业提供与本专业相匹配的案例库,让工程化学贴近专业,增强同学们利用化学辅助解决专业工程问题的能力。如土木工程专业,关于建筑物失火,思考两个问题:一是如何灭火?运用改变燃烧的三要素之一进行解决。二是如何预防建筑物失火?采用防火材料进行预防等。再如,车辆专业,重点讲解电池发电的原理及电池性能评价等。

紧跟学科发展,融入前沿知识。围绕电池光伏材料、生物质能源的开发与利用等热点研究领域,将润滑油、生物柴油等学科知识引入教学内容,使学生初步了解科学研究方法,提升教学内容的创新性。

从“内容”到“创新”,实现实践创新。内容为基,实践为本,创新为旨。以酸碱内容为例,掌握酸碱概念及酸碱反应实质,能够解释生活中蚊虫叮咬产生甲酸,使用肥皂等碱性物质,发生酸碱中和,从而止痒。再引申至缓冲溶液的缓冲原理,能够配制、评价其缓冲效果。通过系统学习,学生能制备适合实际需求的缓冲溶液。

其他教学资源。充分利用数字化信息技术,充实教学内容,包括在线开放课程,思辨资源库,虚拟资源库等。

(五) 创新教学模式

在教学模式上,将BOPPPS与现代数字化信息技术相结合,形成翻转式BOPPPS模式。该模式包括线上驱动式学习、线下探究式学习和课外个性化学习(图3)。教师根据学情分析收集资料、发布任务、收集问题和设计课程流程,线下课堂主要体现为引导、指导、检测、归纳总结和课外分级辅导。课前,同学们利用网络在线平台进行预习,完成BOPPPS模式中导入、目标和前测。根据前测结果,课堂中进行参与式学习,包括小组讨论、开放实验、翻转课堂和小组竞答等,同时完成本节课的后测和总结。课后,学有困难的同学可在线重复学习,完成思维导图,尝试解决高阶性问题。学有余力的同学则进入高阶拓展性学习。以杂化轨道为例,课前通过观看视频及开放实验完成杂化轨道类型的预习任务;课中分组讨论杂化轨道的应用,同时讨论杂化轨道理论能否应用于所有物质,并绘制相关分子的模拟图;课后通过ChemDraw、高斯等软件绘制不同分子,并探讨分子结构与性质之间的关系。