大学化学课程中的思政元素挖掘与融入

作者: 伊斐艳 马兴华 陈玉涓

摘 要:大学化学是非化学化工专业学生的一门平台必修基础课,与高中化学课程相衔接,具有重要的承上启下作用。该课程重视理论与日常生活和实际生产的关联性,通过发掘课程中的思政元素,融入理论学习和实验实践中,在“润物细无声”中,培养学生的思辨精神和家国情怀,引导学生树立正确的人生价值观,体现课程思政在教书育人过程中发挥的重要作用。

关键词:大学化学;化学实验;思政教育;理工科;教学改革

中图分类号:G641 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)10-0191-06

Abstract: General Chemistry is one of compulsory basic courses for non-chemistry and non-chemical engineering majors,which is not only the further extension of high school chemistry knowledge, but also the foundation for the advanced related courses. This course emphasizes the correlation between theory and daily life and practical production. By exploring the elements of ideology and politics in the course and integrating them into theoretical learning and experimental practice, the course fosters the students' commitment to family and country, guides the students to set up the correct values of life, which embodies the important role of ideological and political education in the process of teaching and educating.

Keywords: General Chemistry; chemical experiments; ideological and political education; science and engineering; teaching reform

在全国高校思想政治工作会议上,习近平总书记明确提出,“各门课都要守好一段渠、种好责任田,使各类课程与思想政治理论课同向同行,形成协同效应。”“把思想政治工作贯穿教育教学全过程,实现全程育人、全方位育人,努力开创我国高等教育事业发展新局面。”[1,2]毋庸置疑,课程思政已经成为新时代思想政治教育发展的重要方向。

课程思政的本质是立德树人,是把思政教育的功能贯穿到所有的课程教学活动中,实现思想政治教育与专业课程教育的有机融合,在教学过程中,教师通过顶层设计和专业知识的有效组织实现对学生进行思想政治教育[3-5]。所以“课程思政”不是改变专业课程的属性,而是要充分挖掘专业课程中蕴含的思政元素,结合专业知识本身具备的科学家精神和家国情怀等,以专业课程的内容形式体现出来,既教书又育人,在日常教学中引领学生的世界观、人生观和价值观,达到“润物细无声”的效果。将立德树人贯彻到课堂教学全过程、全方位、全员中。因此,课程思政是一种创新的科学思维和教学模式,也是新时代教育课程理念的创新和升华。

如何实现思政教育和学科专业知识间的自然渗透和有机融合是课程思政成功的关键,也是避免专业知识和思政教育相互独立、封闭运行的“两张皮”的关键[6-8]。如果无法实现两个方面的有效结合,加上有限的专业课时和繁重的教学任务,很多教师将无法在专业课中实现思政教育。此外,专业课程本身是一个具有完整体系的知识系统,如果通过生搬硬套或者简单“粗暴”的方式额外加入思政教育的内容,不仅干扰了正常的专业知识讲授系统性,而且会适得其反,产生不好的教育影响,甚至会出现课程思政中的“低级红”“高级黑”等现象。因此,解决思政教育与专业教育之间的“孤岛效应”,实现专业知识和思想政治教育的有机融合是关键,才能最终实现相互促进、协调发展,达到润物无声的效果。

本文以宁波大学开设的大学化学课程为例,通过充分挖掘该课程中蕴含的思政元素,并将思政元素与专业知识实现完美融合,实现专业知识和思政教育的协同前行和相得益彰。并以此为基础讨论在理科的专业课程中如何更加有效地切入思政融入点,以及如何完善考核机制。

一 大学化学的课程设置

大学化学是工程技术大类专业的一门必修平台基础课,该课程包括理论讲授和实验操作。本课程与高中化学课程相衔接,具有重要的承上启下作用,是学习材料、能源、土木、医学等专业的重要理论基础,通过课程学习,可以培养同学们用化学的理论和方法分析问题、解决问题,提升科学的思维创新能力,并引导大家重视理论联系实际,关注社会热点、培养环保意识,同时注重传承科学和科学家精神,为后续的学科发展发挥化学的支撑作用。

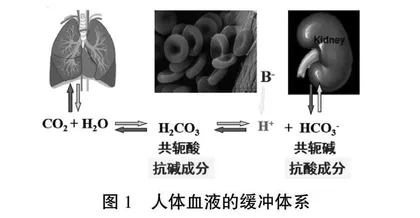

该课程的理论内容包括:化学热力学、化学动力学、物质结构和化学平衡等基本知识,通过学习化学的热力学知识将解决化学反应的方向性、限度以及在反应过程中的能量效应问题;换句话说,也就是可以判断一个反应能不能进行,往哪个方向进行,最终可以进行到什么程度,以及在这个过程中是吸热还是放热等能量问题。通过学习化学的动力学知识可以解决化学反应进行的速度和机理问题,也就是一个反应进行的快慢以及影响反应速率的因素等。如果一个反应可以进行,那么除了可以调节外围的影响因素,比如,温度、浓度、压力等,如何从参与反应的物质本身改进呢。正所谓知其然,更要知其所以然,物质结构的知识正好帮助理解结构与性能的关联性,物质结构知识部分包含:原子结构、分子结构和晶体结构。此外,该课程还包括这些基础知识在溶液化学、电化学等方面的应用,使学生不仅能够掌握物质的形态、化学热力学、化学平衡、氧化还原反应、元素周期律、物质结构等基本原理,更要善于挖掘其间的内在联系,所以大学化学是要在原子、分子水平上研究参与反应的物质的组成、结构、性能、变化规律,以及变化过程中的能量关系等方面的内容。课程中包含的实验部分是通过设计一系列的实验来验证理论的可行性,让那些看不见摸不着的理论知识通过实验现象真实地呈现在面前,让理论知识活起来,这也正是化学实验的魅力和魔力。在教学过程中,教师采用启发、讨论、讲授和视频等多种教学方式,激发学生学习兴趣,培养学生主动学习、积极思考的良好习惯,鼓励学生探索适合自己的有效的学习方法,培养学生分析问题,解决问题的能力,为工程技术大类后续课程的学习打下坚实的基础。

二 大学化学中的课程思政元素的融入点和教育目标

大学化学的专业课程中蕴含着丰富的思政元素,作为学科教师,要善于挖掘理论内容和实验事件中的思政元素,结合课程内容体系,在备课过程中,精心进行教学设计,明确教学目标和教学重、难点,选择恰当的教学方法,对教学过程进行全面、详细的安排,使得课程思政的实施具有可行性。具体的思政元素的融入点如下。

(一) 绪论与“科学家精神和文化自信”

化学与我们日常生活和国防科技都是密切相关的,可以说化学是无处不在的,比如:日常家居衣服里面包含了化学的纤维成分;其次,化学肥料的存在解决了全世界人口的温饱问题,当今世界上有至少1/3的粮食产量来源于化肥导致的增产,如果没有化肥工业,在20世纪时全世界至少有20亿人会因饥饿而丧生!还有非常重要的化学药物的发展,使人们的寿命延长了1倍,也大大改善了人类的生存质量。世界卫生组织2015年的统计报告显示中国人的平均寿命,男性是74岁,女性是77岁。《“健康中国2030”规划纲要》预测2030年中国人的平均寿命可以达到79岁[9]。据不完全统计各个历史时期中国人口平均寿命,夏代18岁、秦代20岁,东汉22岁,唐代27岁,宋代30岁,清代33岁,民国时期35岁,1949年35岁,1957年57岁,1981年68岁,2005年71.8岁,所以化学的贡献是有据可依,有目共睹的。

思政融入点:在这里就必须要提到一位著名的科学家——屠呦呦,她是2015年诺贝尔生理学或医学奖的获得者,是第一位获得诺贝尔奖的中国本土科学家,是我们中国人的骄傲,她的成就是创制了新型抗疟药——青蒿素和双氢青蒿素,也让中国医药科学真正走向世界,她的成就在全球30多个国家挽救了700多万重症疟疾患者的生命,世界卫生组织于2004年正式将青蒿素复方药物列为治疗疟疾的首选药物。而青蒿素的发现过程就是一个文化传承与科学创新的最好验证,其中被称为诺奖级别的灵感的一句话来源于东晋葛洪编撰的《肘后备急方》里面的“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之”,而里面提取青蒿素用的方法正是化学里面经典的“相似相溶原理”,以及萃取过程。

思政融入点:此外,我们的天眼、高铁、港珠澳大桥、航空航天器等,都离不开化学的身影。这些也都是我们中国人的骄傲。中国高速铁路,简称中国高铁,截至2014年,中国就已经拥有世界先进水平的高速铁路,形成了完善的高铁技术体系;到2016年中国中车集团有限公司在全球高铁市场占据69%份额,成为世界高铁领跑者;2017年“复兴号”列车投入运营,装配了中国自主研发的大功率IGBT(绝缘栅双极型晶体管),中国标准动车组所采用的254项重要标准中,中国标准占84%,国际兼容标准只占16%;截至2019年,中国高铁最高运营速度达到350千米/小时,居全球首位,营业总里程达到3.5万千米,居世界第一。而且中国高铁还占据多个世界之最,比如,世界等级最高的高铁——京沪高铁,世界首条新建高寒高铁——哈大高铁,世界单条运营里程最长高铁——京广高铁,世界上一次性建成里程最长的高铁——兰新高铁,等等[10]。这些可喜的数据都是中国人的骄傲,也是中国人的自信。中国天眼是世界已经建成的最大射电望远镜,利用这个具有500米口径球面射电望远镜(FAST)——中国天眼,可以探测到纳赫兹引力波存在的关键性证据,表明中国纳赫兹引力波研究已经与国际领先水平同步。

思政教育目标:①传承与发扬科学和科学家精神,科学精神有助于人们进行客观观察、独立思辨和明智判识。而科学家不仅仅具有勇攀高峰、敢为人先的创新精神,追求真理、严谨治学的求实精神,更重要的是他们呈现的胸怀祖国、服务人民的爱国精神和淡泊名利、潜心研究的奉献精神,以及集智攻关、团结协作的协同精神和甘为人梯、奖掖后学的育人精神,更值得大家学习和弘扬。②在肩负起历史赋予的科技创新重任的同时树立高度的文化自信,只有坚定文化自信并积极践行,才能锻造出奋发克服艰难险阻的勇气和激发创新创造的活力。习近平总书记指出,文化是一个国家、一个民族的灵魂。在当代中国,文化自信是具有科学性的时代命题,是中华民族生生不息、走向复兴的精神源泉,是中国特色社会主义破浪前行、繁荣发展的精神武器,是中华民族屹立世界、面向未来的精神脊梁。

(二) 实验实践与“绿水青山就是金山银山”

大学化学实验部分的第一次课堂包含:仪器认领、洗涤及实验室制度、安全环保教育以及实验。进行化学实验,往往会接触到各种化学药品、电器设备、玻璃仪器及水、电、各种气体等等,特别是药品和气体,有不少是有毒的、有刺激性气味的、有腐蚀性的,也有一些易燃、易爆的,还有可能致癌的,任何不当操作,都可能造成事故,因此,安全问题是贯穿化学实验、化工生产的重要内容,应当引起我们的高度重视。要想避免事故,必须认真学习相关规章制度,特别要了解将用药品和气体的性质,掌握常用加热设备和玻璃仪器的使用方法。实验安全知识和制度中包括:①实验过程中产生的诸如试纸条、滤纸、火柴梗等各种废弃物(药品之外的),不得随便丢弃到水池中或地面上,应收好后放入垃圾桶中。对于废弃的药品,则要倒入指定的容器中。②实验完毕后,要主动将玻璃仪器洗刷干净,将药品放回原处,摆放整齐,并用洗净的抹布擦净实验台;关闭电源、水源、气源;洗净双手。③严禁将实验仪器、化学药品擅自带出实验室。④发生意外时,要保持镇静,并在第一时间报告老师,以便及时处理。⑤禁止用手直接取用任何化学药品。使用毒品时,除用药匙、量器外,还必须佩带橡皮手套,有挥发性的应戴好防毒面具,实验后立即用恰当的方法清洗仪器用具和双手;等等。

思政融入点:化学有它的两面性,比如化学资源的滥用导致的环境问题,包括大气污染、水污染、土壤污染,电子废弃物,核废料等,还有化学武器导致的恐怖威胁等。2005年时任浙江省委书记的习近平在浙江湖州安吉考察时提出“绿水青山就是金山银山”,环保意识的理念进入千家万户,更深入人心,也让化学工作者的责任意识更强。因为公众对化学的误解质疑和科学认知的缺失,多位化学权威包括中科院院士一起为化学正名,为化学发声,希望大家对化学学科有正确的认识。对于化学的两面性,有一个典型的例子,也被称为是“最具争议的诺贝尔化学奖得主”——弗里茨·哈伯,他是1918年诺贝尔化学奖得主。它的成就是用氮气和氢气制备氨,也就是我们通常说的氨肥。赞扬他的人说:他是天使,为人类带来丰收和喜悦,是用空气制造面包的圣人。而诅咒他的人说:他是魔鬼,给人类带来灾难、痛苦和死亡。为什么呢?因为第一次世界大战中,哈伯担任化学兵工厂厂长时负责研制生产氯气、芥子气等毒气,并用于战争中,造成近百万人伤亡,遭到了众多科学家们的谴责。所以说化学的两面性在于人,作为化学工作者或者学习化学的同学们也肩负着正确引导公众认识化学,以及监督的责任,争取做新时代有责任感的参与者。