数字化转型背景下人工智能赋能终身学习的路径研究

作者: 蔡昊轩 王济军

摘要:全面建设学习型社会对提高国民素质、促进社会创新发展和推动中国式现代化进程具有重要现实意义。终身学习是全面建设学习型社会的核心。研究从社会学习理论视角出发,在分析了数字化转型背景下信息过载诱发的学习者认知策略混乱、自我价值缺失导致的学习动机不足、资源分布不均造成的学习环境壁垒三个终身学习困境的基础上构建了数字化终身学习模型,探讨了在人工智能场域内进行终身学习的意义,并提出了在人工智能赋能下构建智能学习组织策略范式、形成智能协作评价体系、实现学习无界融通环境三条实践路径,从而为数字化转型时代的终身学习提供方向,助力学习型社会之构建。

关键词:数字化转型;社会学习理论;终身学习;人工智能

中图分类号:G710 文献标识码:A 文章编号:1672-5727(2025)04-0005-07

随着信息技术的迭代发展,世界步入了数字化转型及“IT3.0”时代,人类社会生产生活的各领域都在经历颠覆性变革。新业态与新模式的产业对人才的技术技能有了更高要求,这也迫使人们需要通过不断学习提高人力资本,从而实现职业发展和自我价值。在个人发展、经济增长、社会进步的共同需求下,构建学习型社会成为当今时代个人、社会和国家发展的必由之路。在国家战略层面上,2019年2月,中共中央、国务院印发的《中国教育现代化2035》明确提到“要建立全民终身学习的制度环境”。党的二十大报告指出,“推进教育数字化,建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国”。“终身学习”衍生于终身教育理念,随着社会的发展,其内涵不再拘泥于继续教育及成人教育等范畴,而是发展为贯穿人生始终且持续的学习过程,并成为实现学习型社会目标的关键实践行为。

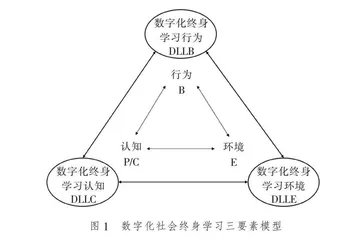

自2022年底GhatGPT问世掀起人工智能(Artificial Intelligence,AI)的新一轮热潮以来,教育的形态和范式不断得到重塑。虽然有学者提醒教育工作者要谨慎对待新兴技术[1],但学界普遍认为AI的深度赋能是教育发展的必然。截至目前,AI赋能教育的经验、成果及政策已初具规模,相关研究聚焦于AI技术的应用问题和教学模式的创新,如孙(Son)基于AI教学平台进行了SW教育课程计划及课程框架的开发[2];兰利(Langley)提出了在人工智能专业课程中利用AI技术培养学生高层次能力所面临的问题和优化策略[3];沃古(Wogu)等人对AI在实际教学过程中的表现效果及其与教师之间的关系进行了归纳总结[4]。尽管AI在教育领域中的应用广度和深度不断拓展,但鲜有AI赋能终身学习领域的相关成果形成。因此,本研究以社会学习理论中的交互决定论为依据,基于认知、环境、行为三要素对数字化转型背景下的终身学习困境进行分析,并构建数字化社会终身学习三要素模型,结合AI赋能教育优势,提出终身学习策略。

一、数字化社会终身学习的现状与困境

20世纪60年代,美国学者班杜拉(Albert Bandura)提出了社会学习理论(Social Learning Theory),其交互决定论观点认为,人的发展是认知、行为、环境三要素相互作用的结果。[5]就实践角度而言,可以从该理论的三个核心要素出发,对终身学习在数字化转型背景下的现状及其所处困境进行分析。

(一)信息过载诱发的学习者认知策略混乱

通过获取、处理、存储信息来理解环境是人们做出决策和采取行动的基础[6],而学习者正是通过该过程来开展学习活动。郭(Kwak)等人认为,信息量太大是诱发社交网络(Social Network Service,SNS)用户疲劳的主要因素,以移动SNS为例,其不受时间和空间限制的特性,会导致共享信息超载,增加SNS用户的压力和负担。[7]而对于学习者群体来说,面对信息洪流,往往被迫在多种信息源之间频繁切换,无法保持专注力和对特定学习任务的深度思考,学习认知策略也因此受到干扰。面对大量的学习资源信息,人的大脑需要处理的信息量远超其自身处理能力,随着决策负担不断加重,学习者无法确定有效的信息处理策略,从而导致认知策略混乱。信息过载带来的负面影响不仅体现为学习效率的持续降低,还体现为诱发学习者产生的挫败感和焦虑等消极情绪。

(二)自我价值缺失导致的学习动机不足

随着数字化时代的到来,知识逐渐成为最重要的生产要素,同时引发按传统生产要素和资源组织起来的工作类型、工作组织、雇佣关系、工作内容发生变革。[8]这使得数字素养、终身学习习惯等要素成为学习者必备的核心竞争力。在习得技能类型发生转变的过程中,重新适应新的发展方向和环境对于学习者来说已是巨大挑战,而相关负面评价和缺乏科学性的评价体系更会使其自我价值认同缺失,致使学习动机不足。

虽然许多国内学者借鉴国际盛行的以“协商”和“构建”为主要特征的第四代评估理论,提出了“施行‘以人为本’的多元评价”“重视学生个体差异”“强调评价利益相关主体参与价值共建”等建设高质量评价体系的变革路向[9],但现行的评价体系依然有不足之处。而就非正式评价来说,数字化时代网络社交的虚拟性使得人们在进行个性化在线学习的交流过程中无法完全展示自我,更难以获得他人的真实反馈和评价,这往往会使学习者对自我价值产生怀疑,进而影响其学习行为。

(三)技术及资源问题造成的学习环境壁垒

区域教育水平的差异,导致不同地区社会群体的终身学习机会不均等。同时,技术的迭代要求学习者不断适应新生工具与方法,但由于年龄、教育背景等因素的影响,往往难以实现。

尽管当今时代具有信息过载的特点,但高质量、针对性强的学习资源却相对稀缺,各类资源存在重复、冗余或低质的问题,难以满足学习者的个性化需求。而仅有的优质学习资源往往集中在个别知名平台或机构手中,资源分布不均现象明显,进一步限制了偏远地区或经济欠发达地区学习者的终身学习机会。

二、数字化社会终身学习三要素模型

鉴于终身学习的现状,在社会学习理论三元交互作用模型的基础上,聚焦数字化时代技术普及与学习方式变革等特点,本研究构建了数字化社会终身学习三要素模型,见图1。该模型阐释了数字化时代背景下影响终身学习的三个核心要素间的相互关联与作用,为数字化时代终身学习困境之解决提供系统理论支撑。

(一)认知要素:数字化终身学习认知(DLLC)

数字化终身学习认知(Digital Lifelong Learning Cognition,DLLC)源自交互决定论中的认知要素,主要涉及数字化环境中学习者习得的知识结构、思维模式及信息处理方式,反映了学习者的学习策略,即如何理解和内化知识内容。DLLC水平能直接影响学习者的学习行为和动机,例如学习者通过有效的认知策略获得知识或解决问题,自我效能感能得到提升,从而增强学习动机。具有积极性的认知反馈能使学习者在学习过程中更为积极,有利于提高学习者超越自身水平、攻克高难度内容和成果创新之可能。[10]DLLC还会影响学习者感知并利用学习环境,为其提供有效筛选和处理信息的策略,使其选择适合自己学习的数字化工具及资源,而相关成功经验也将推动他们优化和调整数字化学习环境,使其进一步支持自己的学习活动。

(二)行为要素:数字化终身学习行为(DLLB)

数字化终身学习行为(Digital Lifelong Learning Behavior,DLLB)是交互决定论中的行为要素在数字化终身学习领域的映射,主要涵盖学习者在数字化环境中开展学习的动机和行为的具体表现,例如数字化在线学习平台的使用、与大语言模型的交互方式、数字学习内容与资源的选择等,而动机则驱动了各种具体学习行为的过程。DLLB能够直接影响学习者的认知过程,高动机水平的学习者往往倾向采用如批判性思维、元认知监控等复杂的认知策略进行数字化环境中的深度学习,而低动机水平的学习者更可能在浅层进行信息处理,使认知出现偏差。[11] DLLB还能驱动学习者对环境进行主动调整与改变,高动机学习者通常会积极寻找个性化学习资源,通过优化学习工具的选择和使用来创建一个更加有利的学习环境。

(三)环境要素:数字化终身学习环境(DLLE)

数字化终身学习环境(Digital Lifelong Learning Environment,DLLE)同样衍生于交互决定理论,是三元交互作用模型中环境要素的升格,包含了数字化时代社会中所有影响学习者学习行为和认知的外部因素,例如数字技术工具、数字学习资源分布、在线学习平台等。支持性强的DLLE能提升场域内学习者的学习动机,并提供丰富的数字化学习资源、精准的教学导航及科学反馈的学习平台,从而激励学习者投入更多时间和精力进行学习。而充满障碍的学习环境则会降低学习者的动机,阻遏学习行为发生。[12] DLLE同样也会影响学习者的认知过程。一个设计良好的学习平台可以帮助学习者更轻松地获取并整合信息,促进学习活动在深度和广度上持续推进,反之则可能会增加学习者的认知负荷,阻碍知识的内化与意义建构。[13]

综上,数字化社会终身学习的三要素之间呈现一种高度互动且彼此促进的关系,其流程机理同三元交互作用模型保持相对一致。

三、AI场域内终身学习的实践意义

随着数字化转型进程的不断深入,AI逐渐成为驱动教育领域变革的关键要素。已有研究显示,AI不仅能通过人机交互提高学习者认知和理解能力,还能在生成用户画像的基础上提供个性化学习方案,从而优化学习者的行为和动机。此外,AI还可以赋能智能化学习环境的构建,为学习者提供无障碍学习体验。

(一)AI赋能认知能力提升

AI能够对学习者的历史学习数据、当下状态及个人学习偏好等信息进行分析,并基于此生成个性化学习路径和建议。王剑等人在学习者画像的基础上设计基于知识单元有向图的学习路径及寻优流程,并验证了其有效性。[14]洪(Hong)等人基于AI技术开发了具有个性化学习机制的电子学习系统,提供自适应的学习路径以辅助基于网络的在线学习。[15]黄(Hwang)等人借助上下文感知技术,在泛在学习情境下构建了个性化学习路径规划的启发式算法。[16]各类系统和程序机制能自动调整学习内容的呈现策略,使其更好地匹配学习者现有的认知水平,从而帮助学习者高效地理解复杂抽象概念,通过超越个体的最近发展区来增强认知能力。

除学习资源和路径的个性化推荐外,基于自然语言处理和深度学习技术的大语言模型能通过对话引导学习者进行深度思考,帮助其建构认知网络;虚拟助手能通过实时反馈和纠错来强化学习者认知路径;AI与AR、VR结合的沉浸式学习环境能在对学习者感官进行刺激的同时进行人机交互,提升学习者认知理解的深度。

(二)AI优化学习行为与提升学习动机

学习者在学习平台上的学习行为数据能够被AI追踪和记录。基于这些信息,AI可以识别并提供有针对性的建议和解决策略,帮助学习者及时解决学习过程中遇到的困难,优化其学习行为。鲁斯(Rus)等人认为,AI能在分析学习者数据的基础上激励学习者,直到学习者找到充分解释自己观点的理由。[17]还有研究表明,AI能够通过对学习者少量的作业和测试进行数据挖掘与分析,来达到预测其未来表现的目的。[18]AI还能识别学习者的面部表情、语音语调、行为表现等,可以对多模态数据进行处理,并结合学习者情感状态提供反馈,提升其学习动机。例如,巴赫雷尼(Bahreini)等人开发了基于FILTWAM框架的多种情感识别软件,实现了非侵入性和连续的多模态情感数据收集。[19]

AI还能引入游戏元素,为学习过程设定富有挑战性的机制,通过积分及成就解锁等形式增强学习动机。以ChatGPT为代表的生成式人工智能还能通过精准识别、即时反馈和个性化调整等功能为教育评价的个性化、精准化、智慧化转变提供现实条件,进一步挖掘学习者的优势和特点,使其获得自我效能感。