D+3E定制教学:指向艺术探索能力提升的中学陶艺教学研究

作者: 范铭

摘要:文章着重探讨了“D+3E定制教学”艺术综合项目课程在艺术教育领域的实践与研究,并以“良渚陶韵”为例进行了深入剖析。文章详细阐述了课程设计的理念、实施过程、学生作品及其反思,分析了课程对提升学生艺术素养和跨学科学习能力的积极影响,以期对教学有一定的启发。

关键词:艺术探索;创新思维;陶艺课程;跨学科素养

中图分类号:G633.955文献标识码:A文章编号:1673-8918(2025)09-0153-03

新课程标准注重艺术课程的实践性,提倡让学生在实践中学习和体验艺术。“D+3E”教学策略的关键词:发现问题(Discovery)、体验实践(Experience)、表达创新(Expression)和评估反思(Evaluation),是一种通过让学生展开一段时期的调研、探究,致力于用创新的方法或方案,解决一个复杂的问题、困难或者挑战,从而在真实的经历和体验中习得新知识和获取新技能的教学方法。

一、 提出问题

新课程标准指向学生的实践能力培养,陶艺课程受到了高度的关注、开发和实施。但在教学中我们也发现了很多困惑和不足之处,阻碍了陶艺课程在中学教学中的真正落实。

(一)“支离破碎”:课程内容缺乏系统性、连贯性

部分中学陶艺课程内容零散分散,缺乏明确的教学目标和递进性的学习计划,缺乏系统性和连贯性。以至于学生在陶艺学习过程中难以形成完整的知识体系和技能体系,难以持续发展和提高。

(二)“因循守旧”:教学策略缺乏创新性、开放性

当前部分中学的陶艺课程过于注重技能传授和模仿练习,课程教学偏重于技能的训练,缺乏对学生直觉、推理、想象力、创造力的启发和培养,忽视了学生的创新性和个性化发展,限制了学生的艺术探索和创新实践以及创作的开放性。

(三)“各行其是”:教学设计缺乏跨学科、跨年段

陶艺作为一门艺术学科,与文学、历史、设计等多个学科都有紧密的关联。然而,传统陶艺教学往往仅关注陶艺本身的技巧和形式,忽视了与其他学科的交叉融合。这样一来,学生难以从广阔的视角去理解和欣赏陶艺作品,也无法将陶艺与其他学科的知识进行有机结合。传统陶艺教学活动大多停留在独立创作上,每一件陶艺艺术作品只能反映个体的思维和能力,从而限制了他们的艺术探索能力和综合素质的发展。

二、 实践策略

随着教育理念的更新和对教学方法的不断探索,教学实践策略在提高教学质量、促进学生全面发展中扮演着重要的角色。“D+3E定制教学”策略重视跨学科的学习与整合,通过融合不同学科的知识与技能,培养学生的综合素养和创新能力。

(一)任务驱动:建模论证中制订计划

任务驱动,即教师通过方案制订的形式,引领学生去预设分解项目任务,形成任务驱动的过程。指向深度学习的中学陶艺跨学科学习,需要将子任务精细融于方案中,必须让学生自主掌握方案形成与制订的能力。

(二)多元重构:激趣探究中重构课程

多元重构,是一种注重学习者个体差异,倡导多元化学习方式,并通过知识的重新组织与构建,以提升学习效果的教学策略。该策略强调在学习过程中,教师应根据学生的不同特点和学习需求,引导学生主动参与、积极思考,实现知识的有效转化和应用。

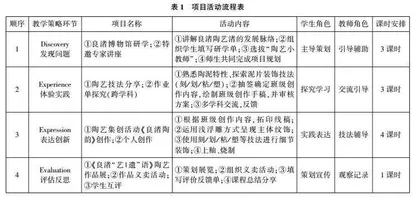

“D+3E定制教学”在陶艺课程中起着重要的作用,不仅能够激发学生的学习兴趣和动力,还能够促进学生的全面发展。笔者在课程架构中尝试4个“三”(三点、三类、三单、三场),使整个课程架构形成结构闭环。(表1)

1. 搭建“三点”项目切入点,助力知识多维融合

梳理陶艺主题与项目的切合点;找到陶艺活动与项目的衔接点;创新陶艺任务与项目的开发点。

2. 构建“三类”项目设计,助推学科素养提升

(1)艺术综合项目“探究类”作业项目

在博物馆研学前期,笔者通过实地调研和多次教研设计合理的研学作业单,作为学生在研学过程中的“探究”工具单。

(2)陶艺项目课程“技法类”作业项目

例如,在技法类作业项目中,笔者尽可能关注到学生的兴趣和耐心,借用多种教学形式激发学生探究和钻研技法的动力,生生合作、师生合作、小稿尝试等。

(3)艺术综合项目“社会类”作业项目

例如,《良渚陶韵》成果展暨义卖活动由大队委宣传部门和研学团成员担任此次志愿工作人员。此次义卖活动旨在通过艺术作品的展示与销售,筹集善款,为山区同龄人送去一份关爱与温暖。我们也希望通过这次活动,让更多的人了解艺术的力量,感受艺术带来的美好与感动。

3. 营建“三单”作业实施,增强社会实践体验

(1)依托知识关联设计“任务单”:依托知识关联设计的“任务单”旨在通过整合不同学科领域的知识,构建具有内在联系的学习任务,从而提升学生的综合能力和跨学科思维。

(2)注重学科素养设计“作业单”:设计注重学科素养的“作业单”,意味着教师在布置作业时,不仅关注学生对知识点的记忆和理解,还注重通过作业引导学生进行深入思考、积极探索。

(3)结合学生兴趣设计“评价单”:结合学生兴趣设计的“评价单”是一种人性化和个性化的评价方式,旨在通过关注学生的兴趣和特长。

4. 展建“三场”活动场域,助展多元互动项目

(1)美术课堂——陶艺育人

《良渚陶韵》课程作为学校综合项目课程,深挖良渚文化,精心设计了良渚艺术研学、陶艺专题讲座、陶艺集创比赛三大板块。整个项目分为四大阶段,贯穿学生为期1.5个月的6课时的美术课程,而每一个阶段将会锻炼学生的不同能力并带来不同意义的收获。

(2)陶艺社团——赛训结合

积极参加各级各类的陶艺论坛和比赛,是我们团队致力于提升陶艺技艺、拓宽艺术视野的重要举措。我们深知比赛对技艺提升的重要性,各级各类的陶艺比赛为我们提供了一个展示才华、检验实力的舞台。

(3)陶艺集创——全员参与

陶艺集创活动是指不同年龄、性格、想法等学生一起完成一件大型陶艺创作作品,整个集创过程包括:前期主题的自由选择、个体创作过程、合作交流思维碰撞、分工合作集体创作。

(三)关联评估:融汇拓展中进阶迭代

关联评估,通过反馈项目活动流程、收集学生项目多样性作业(纸质、视频、陶艺作品等)、展览反馈等方式实现,重视在项目中重视“跨学科”融合,使得项目在整个过程中给予学生最大限度的融汇拓展。

“D+3E定制教学”陶艺综合课程中在每一个项目的板块中都有配备一位专业的指导教师,为学生在开展活动中答疑解惑。每个班每个小组的学生能够规划项目过程,有良好的分工和协作,就像拼图一样,不要求每个学生都做同样的事情,而是鼓励他们欣赏彼此的差异。项目组每位教师在资料收集、三单设计、教学落实等任务中也各有分工和时间安排。在完成任务的过程中,学生需要运用艺术、设计、文学、科学等多个学科的知识和技能,同时还需要考虑电窑烧制等实际问题。

三、 实践成效

(一)呈现课程内容新活力,从“支离破碎”到“环环相扣”

课程内容已经实现了从“支离破碎”到“环环相扣”的华丽转身。每一个主题活动都有明确的主题和线索,每一个知识点都与其他内容紧密相连。学生在学习过程中,能够清晰地感受知识的连贯性和系统性,从而深入地理解和掌握所学内容。《良渚陶韵》课程通过“D+3E定制教学”策略设计,结合美术集创活动、个人创作、综合展示、博物馆研学等几个环节让学生全方面体验地方传统文化的魅力。

(二)调动教学策略新启示,从“因循守旧”到“匠心独运”

从“因循守旧”到“匠心独运”,这不仅是一个教学策略的转变,还是一个教育理念的升华。它让我们更加关注学生的学习过程,更加注重他们的学习体验,从而让他们能够在轻松愉快的氛围中,真正感受学习的乐趣和魅力。“良渚文化”作为中华优秀传统文化的重要组成部分,在整个课程中传播良渚文化,准确把握良渚文化的特质、精神、价值和资源,让良渚文明在当代的校园“流动”起来、“传承”下去,让当代中学生深刻地感受“良渚千年的文明之光”。

(三)赋能教学设计新动能,从“各行其是”到“群策群力”

学生在“D+3E定制教学”项目化学习中与同伴的思维碰撞,思维能力得到了显著的提高。我们打破常规的课程设计,联通多学科教研(语文、历史、科学等学科),尝试跨学科、跨年段的教学设计。任务涉及多个学科领域,促进学生跨学科学习与思考,初一历史课本的3个单元都提及原始陶文化的内容等。通过与其他学科的交叉融合,艺术探索课程不仅能够拓宽学生的知识视野,还培养了他们的跨学科思维与创新能力。

四、 结论

“D+3E定制教学”陶艺综合项目课程一系列的活动内容通过多元的活动路径最终达成了多维度的艺术探索能力的培养。课程通过引导学生发现问题、体验实践、表达创新和评估反思,不仅使学生在陶艺创作中感受到了良渚文化的独特魅力,还实现了对传统文化的传承与创新。学生作品的质量与深度,以及他们在课程过程中的积极参与和反思,都充分证明了“D+3E定制教学”艺术探索课程的有效性和前瞻性。

参考文献:

[1]周月麟.关于陶艺教育的思考[J].装饰,2004(8):89.

[2]李砚祖.中国的现代陶艺及陶艺教育的走向[J].中国美术馆,2006(6):55-57.

[3]翁震宇.美术教育概论[M].杭州:中国美术学院出版社,2009.