世界技能大赛选手竞技能力训练状况考察

作者: 郭达 冯蔓蔓 张莹 陈晓曦

摘 要 世界技能大赛作为全球最高水平的职业技能竞赛,汇聚了各国顶尖技能人才,展示了各国职业技能培训的最高水平和最新成果。我国能够在世赛中取得优异成绩的最重要因素是针对世赛选手竞技能力开展了科学训练。通过对53个世赛项目的137名选手、126名专家教练的问卷调查,以及对10名专家组长的访谈,分别从选手技能训练、体能训练、心理训练及语言训练出发,探索世赛选手训练状况,可为我国世赛工作和职业教育事业提供有益启示:第一,需注重选手技能的准确性与规范性训练,保障操作符合高规格技术标准;第二,重视选手体能训练,同时构建过度训练诊断与机能恢复体系,维持选手良好的身心状态;第三,增强选手训练动机,培养其心理韧性,使其能应对高强度训练与竞赛压力;第四,建立差异化的语言能力培训标准,探索科学的语言训练方法,助力选手在国际赛事交流中畅通无阻。

关键词 世界技能大赛;参赛选手;训练;竞技能力

中图分类号 G712 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2025)12-0034-07

一、引言

世界技能大赛(以下简称“世赛”)作为全球最高水平的职业技能竞赛,汇聚了各国顶尖技能人才,展示了各国职业教育与培训的最高水平和最新成果。2010年,我国加入世界技能组织。2011年,我国首次参加第41届英国伦敦世赛,实现奖牌零的突破。2015年,我国在巴西圣保罗世赛上实现金牌零的突破。2017年,我国在阿联酋阿布扎比世赛上获得15枚金牌,位列金牌榜首位并获得“阿尔伯特·维达”大奖。2019年,我国选手在俄罗斯喀山世赛上共获得16金14银5铜和17个优胜奖,位列金牌榜、奖牌榜、团体总分第一名[1]。2024年,中国代表团在第47届法国里昂世界赛全部59个项目中,共获得36枚金牌、9枚银牌、4枚铜牌和8个优胜奖,位居金牌榜、奖牌榜和团体总分首位。第41-47届世赛,我国共获得233枚奖牌,包括93枚金牌、41枚银牌、28枚铜牌和71个优胜奖。这些成绩的取得,不仅彰显了中国技能人才的实力和风采,也为中国制造业的转型升级和高质量发展提供了强有力的人才支撑。

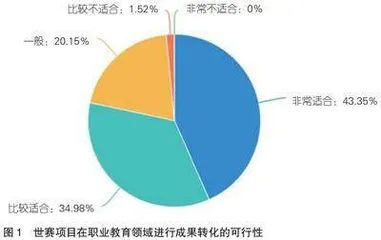

我国能够在世赛中取得优异的成绩绝非偶然,这是国家高度重视世赛工作、现代职业教育高质量发展等一系列影响因素综合作用的结果。其中,最为重要的因素是我国针对世赛选手竞技能力开展的科学训练,以及对世赛选手竞技能力训练的深入研究和不断探索。选手竞技能力训练是创造世赛成绩的基础性工程,但学界对世赛选手竞技能力训练的研究明显落后于选手训练的丰富实践。在职业教育领域中,教育、培训、训练三者之间有着密切的联系且强度依次递增。其中,训练是三者之中强度最强、节奏最紧、效果最大的教育与培训形式,并且世赛项目及其训练机制在职业教育领域进行成果转化的可行性很高[2]。一项针对选手和教练进行的调研显示,认为世赛项目非常适合在技工院校和职业院校进行成果转化的人数占43.35%,认为比较合适的人数占34.98%,认为一般的人数占20.15%,而认为世赛项目比较不适合进行成果转化的人数仅占1.52%,且没有人认为非常不适合进行成果转化,见图1。

调研结果显示,世赛选手竞技能力训练这一领域所取得的成果很适合在技工院校和职业院校进行有效的成果转化。世赛选手竞技能力训练涵盖从专业技能的精进到心理素质的磨砺等多方面的内容,这些内容与技工院校和职业院校的教育目标及教学实际紧密契合。并且,这种成果转化能提升职业教育与培训的质量。因此,对世赛选手竞技能力训练进行全面细致的分析,精准地把握世赛选手在训练过程中所运用的高效方法以及在世赛中取得成功的关键因素,进而将其成功经验转化到职业教育与培训的全过程之中就显得尤为重要。

二、调查设计

(一)研究对象

本研究精心确定调研对象,样本全面覆盖第41至47届世界技能大赛53个项目的不同类别参与者。选手层面,既包含了已获得参赛资格,踏上世赛赛场的正式选手;也囊括了随时待命,等待替补机会的备选选手;以及参与赛前集中特训,全力提升竞技水平的集训队选手,这三类人员共计137名。教练层面,调研对象包括了凭借丰富教学经验,为选手提供日常指导的指导教师;对世赛项目规则、技术要点有着深入理解的专家;以及专注于提升选手实操技能与竞技状态的教练,总计126名。在性别构成上,男性调研对象占比85.17%,女性调研对象占比14.83%,相较而言男性在样本中的占比较高,符合世界技能大赛男性选手数量较多的普遍状况。

选手和教练的来源构成呈现出一定的分布特征。来自技工院校的人员数量占绝大多数,在所有来源渠道中占比最高。来自职业院校的人员数量相对较多,形成了一定的占比。而来自高等院校的人员数量相对较少,仅占较小的比例,见图2。同时,本研究还专门对选手技能训练、体能训练、心理训练和语言训练的相关问题深度访谈了10名世赛中国技术指导专家组长(以下简称“世赛专家组长”),他们是统筹组织和指导选手训练的专家教练团队的核心人物,是深入分析选手技能训练、体能训练、心理训练和语言训练状况的关键“知情者”。

(二)调查研究的内容

综合已有研究,对于选手竞技能力结构的划分主要有两种观点:一是“四要素论”,即认为选手的竞技能力是由技能、体能、心理能力和智能构成;二是“五要素论”,即认为选手竞技能力由技能、体能、心理能力、智能和战术能力构成。由于相关研究对选手智能概念的界定和论述不清晰,并且世赛的各项目总体上对战术能力的要求相较于其他竞技能力而言较弱,考虑到世赛的国际性特点,要求选手必须具备英语语言能力。基于以上因素,本研究认为选手的竞技能力是由技能、体能、心理、语言这四种能力所构成。因此,本研究着重针对技能、体能、心理能力、语言能力的重要程度以及训练的现实状况,面向选手和教练开展调查研究。需要特别指出的是,选手的技能、体能、心理、语言这四者之间并非完全相互独立,而是相互影响并且紧密联系的。例如,有一项研究选取了45名世赛选手,对他们进行了为期12周的体能干预训练,在训练前后分别采用症状自评量表进行问卷调查。研究显示:体能训练干预对参赛学生心理健康水平有着积极的影响作用[3]。

三、调查和访谈结果分析

(一)选手竞技能力训练总体情况分析

1.不同训练方法的有效性

本次调查研究表明,在国内走训、参加各类国际技能竞赛、世赛真实环境赛题模拟训练、“三从一大”(从难、从严、从实、大训练量)、集训基地训练、技能专项训练、到企业训练、挫折训练这8种训练方式中,不同训练方法的有效性呈现出明显差异。超50%的选手和教练认为有效的训练方法有3种。其中,认为国内走训和参加各类国际技能竞赛有效的选手和教练占比均为60.84%,59.32%的选手和教练觉得世赛真实环境赛题模拟训练有效。低于50%的选手和教练认为有效的训练方法有5种,其中,47.91%的选手和教练认为“三从一大”训练方法有效,46.77%认为集训基地训练有效,28.52%认为技能专项训练有效,认为到企业训练和挫折训练有效的选手和教练占比均为22.05%。

这些数据直观反映出不同训练方法在选手和教练心中的认可度。有效的训练方法能够助力选手在训练阶段通过对技能的反复练习、知识的系统学习,构建起扎实的基础。而世赛作为检验平台,能直观呈现训练成效。基于此,结合不同训练方法的有效性反馈,可制定具有高度针对性、科学性的训练计划,并优化训练内容、调整训练强度以及创新训练方法,以此实现训练水平的进阶,形成“训练—竞赛—反馈—再训练”的动态循环 。

2.选手和教练对训练团队的满意率

训练团队是科学高效开展选手训练的重要人力资源保障,其工作成效直接关系到选手的竞技水平提升与赛事成绩。对选手和教练关于训练团队满意率进行调查分析,能够为优化训练团队建设、提升训练质量提供依据。数据显示,选手和教练对现有训练团队非常满意的占比达46.77%,比较满意的占33.08%,一般满意的占17.87%,而比较不满意的仅占0.38%,非常不满意的占1.9%。这充分表明,当前训练团队在整体上具备较高的综合素质,在选手训练过程中发挥了积极有效的作用。

3.选手选拔、集训的时间阶段划分的合理程度

在世赛参赛和备赛活动的时间链中,选手集训耗时最长。世赛各成员国和地区平均集训时间约为1年,选手和训练团队在这一环节投入的精力也最多。按照集训周期,选手的集训选拔与训练主要分日常训练和强化训练两大阶段。不同竞赛项目在这两个阶段的训练内容具有多样性,各阶段训练安排还穿插了交流赛、异地训练等活动,且需根据掌握的竞赛信息随时动态调整。

本次调查显示:25.86%的选手和教练认为我国目前选手选拔、集训的阶段划分和训练内容非常合理,53.23%的选手和教练认为比较合理,19.39%的选手和教练认为一般,1.14%的选手和教练认为比较不合理。从数据分布看,绝大多数的选手和教练对我国目前选手选拔、集训的时间阶段划分的合理程度持认可态度,表明我国目前的选手选拔、集训的时间阶段划分合理有效。

4.选手平均每天训练时长和集训期间的休息时间安排

从调研数据得知,平均每天训练8.1~11小时的选手占50.95%,6.1~8小时的选手占22.43%,11.1~14小时的选手占15.97%,小于等于6小时和14.1~17小时的选手均占4.56%,大于17小时的选手占1.52%,见图3。

在集训期间选手的休息时间安排也呈现出差异,根据调查所知选手每周休息1~2天的占比28.14%,基本不休息的占比27.38%,每两周休息1~2天的占比23.19%,每月休息1~2天的占比19.01%。训练与休息是互补且促进的关系,但部分项目的专家教练为了追求选手竞技能力的迅速提高,为选手制定的训练计划缺乏科学性,造成训练负荷接近或超过选手的生理极限水平,并且没有给予选手足够的恢复周期,对过度训练也没有正确的认识,这样不仅会造成选手的心理倦怠,降低选手的身体机能,而且会损害选手的健康,这是一个需要引起重视的问题。

5.选手训练的“主—辅”基地模式的运行效果

世赛集训基地是选手训练的主要平台,集聚了专家、教练等人力资源和先进设施设备等物质资源。我国从备战2017年第44届阿联酋阿布扎比世赛开始,实施“主—辅”基地模式,一个竞赛项目设立若干基地,由其中一个牵头集训工作,即“主”基地;其他若干基地则配合集训工作,为“辅”基地,当年共设93个基地。41-47届世赛,我国参赛项目与设立世赛集训基地的数量变化见表1[4]。

调查显示:27.38%的选手和教练认为世赛“主—辅”基地模式运行效果非常好,认为比较好的占比36.5%,认为一般的占比30.8%,认为比较差的占比3.04%,认为非常差的占比2.28%。这说明目前世赛“主—辅”基地模式运行效果得到较好的认同。另外选手训练的“主—辅”基地模式充分发挥效用最为关键的因素是训练团队人员与集训基地人员之间的沟通交流机制是否顺畅。调查显示,30.04%的选手和教练认为与集训基地人员沟通非常顺畅,认为比较顺畅的占比28.14%,认为一般的占比32.32%,认为比较不顺畅的占比5.32%,认为非常不顺畅的占比8%。

6.现有设施设备满足选手训练需求的程度

在选手的训练过程中,符合世赛需求的设施设备是至关重要的基础工具。调查显示,在现有设施设备满足选手训练需求的程度方面,29.28%的选手和教练认为设施设备非常能够满足训练需求;认为比较满足的人员占比41.44%,大部分受访者对现有设备设施的满足程度持肯定态度;认为一般的人员占17.87%,而认为非常不满足和比较不满足的人员比例相同,均为5.7% 。这说明世赛集训工作在提升设施设备与训练需求的匹配度方面还有一定的优化空间,需要进一步关注和改进。

7.选手和教练对训练资金保障的满意率

世赛中设立的竞赛项目通常为全球经济和现代产业中具有代表性的职业和工种,因而在竞赛和集训过程中使用的都是代表着行业先进水平的生产型设施设备、工具等,加之训练过程中人力成本、耗材和后勤开销等,需要非常充足的训练资金作为保障。以世赛焊接项目为例,1名选手所需的设施设备及辅具等采购花销近30万元,反映出充足的资金保障对于满足高质量选手训练要求的重要性。针对选手和教练对训练资金保障的满意率展开调查,调查数据显示,27.38%的受访者表示非常满意,36.12%的受访者认为比较满意,二者累计占比超过六成。26.24%的受访者评价为一般,7.22%的受访者认为比较不满意,3.04%的受访者表示非常不满意。这部分负面反馈反映出当前训练资金保障可能在某些方面存在不足,距离全面满足选手和教练的期望仍有一定差距。