基于学生学情的力学综合题建模能力及答题技巧培养策略研究

作者: 陈莉

摘 要:自实施“双新”及新高考以来,浙江省力学综合题情境丰富多变,越来越侧重学生对情境化问题的分析和物理建模能力,综合性及难度都较大,历年高考该题省均分都不理想。文章根据历年高考真题分析,及高考阅卷学生答题呈现的问题,针对教和学中的学情,提出解决的方法;分角度从教与学探讨如何培养学生建模能力及答题技巧,实现高效复习,有效增分。

关键词:力学综合题;学情分析;建模;答题技巧

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1673-8918(2025)10-0009-04

中国高考评价体系由“一核”“四层”“四翼”组成,其中“四翼”为高考的考查要求,即“基础性、综合性、应用性、创新性”。自“双新”及新高考实施以来,浙江物理高考试题越来越侧重学生对情境化问题的分析和物理建模能力,尤其是第18题的力学综合题,往往涉及不同情境的多个基础类运动过程,要求学生综合应用多种知识和技能进行建模并解决问题,符合高考基础性、综合性的要求。然而历年高考该题学生的得分情况都不理想,对学生而言,这道题涉及的多个过程都较基础,高中三年花了大量时间精力学习和练习;于高三教师而言,有了高一高二新课教学的扎实基础,高三复习本应事半功倍,高考分数却不尽如人意。根本原因在于教师对学生学情认识不清晰,学生自我认知与真实水平存在较大偏差,而导致该题的复习效果不理想。只有立足高三选考生学情,针对教与学实际情况,对学生进行力学综合题建模能力及答题技巧的培养,才能走出困境。

一、 高考真题分析,诊断教与学问题

(一)浙江省近三年力学综合题分析

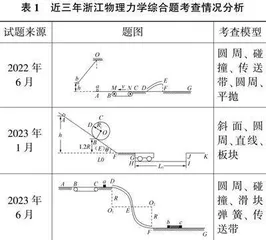

文章对近三年浙江省选考物理力学综合题的考查情况进行了统计与分析(表1),可以看出该题常借助圆周、碰撞、传送带、平抛、斜面、板块、滑块弹簧等多种模型进行情境组合,使物体有多个不同的运动过程,考查形式相对稳定。该题考核学生对真实情境分析运动过程,并能科学建模的能力;考核学生综合应用力学三大物理方法解题,即力与运动观点、动量的观点、能量的观点,全面体现高中物理学科核心素养要素之一物理观念的落实。

(二)紧扣高考阅卷,诊断教与学问题

笔者有幸参加近几年浙江高考真题阅卷,发现力学综合题省均分都差强人意。以2024年1月首考为例,18题总分值11分,省均分却仅3.8分。通过学生作答情况分析,发现他们存在很多共性问题。

18. (11分)某固定装置的竖直截面如图所示,由倾角θ=37°的直轨道AB,半径R=1m的圆弧轨道BCD,长度L=1.25m、倾角为θ的直轨道DE,半径为R、圆心角为图片的圆弧管道EF组成,轨道间平滑连接。在轨道末端F的右侧光滑水平面上紧靠着质量m=0.5kg的滑块b,其上表面与轨道末端F所在的水平面平齐。质量m=0.5kg的小物块a从轨道AB上高度为h静止释放,经圆弧轨道BCD滑上轨道DE,轨道DE由特殊材料制成,小物块a向上运动时动摩擦因数μ1=0.25,向下运动时动摩擦因数μ2=0.5,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力。当小物块a在滑块b上滑动时动摩擦因数恒为μ1,小物块a滑动到滑块b右侧的竖直挡板能发生完全弹性碰撞。(其他轨道均光滑,小物块视为质点,不计空气阻力,sin37°=0.6,cos37°=0.8。)

(1)若h=0.8m,求小物块

①第一次经过C点的向心加速度大小;

②在DE上经过的总路程;

③在DE上向上运动时间t上和向下运动时间t下之比。

(2)若h=1.6m,滑块b至少多长才能使小物块不脱离滑块。

1. 学生学情

针对真题作答分析(表2)后,教师发现大部分学生对力学综合题能积极作答,基本都能写满;学生对该题有一定的解题思路,能对应具体过程建模但不准确,对万能的解题方式难以对应正确的模型。解题时,学生对三大观点的落实也暴露出各种问题,如受力分析不清晰、计算能力差等;对观点的书写过程尤其是功能关系稀里糊涂;对物体真实运动情况缺少实证思考。

(1)①学生误将向心加速度理解为求解圆周运动物体对轨道的压力,单位错误审题不清,固有思维影响太深入(1)②得分率非常低,大部分学生都认为小物块仅上下斜面一次对模型的建构能力薄弱,缺少真实情境如伽利略斜面的联系

(1)③加速度的求解过程未写、或斜面受力分析错误导致加速度表达式错误受力分析、正交分解能力退化(2)计算错误、动能定理书写错误五花八门,漏某力做功、漏力作用的距离或距离表示错误板块模型常规解题方法不熟,功能关系式子的规范性差,对物体在长木板上往返过程缺少实际建模分析

2. 教师教情

学生答卷也映射出教师在高三复习中存在的一些问题。力学综合题作为高考的第二道大题,教师对该题涉及的多种模型解题方法反复讲解,却不重视落实学生亲临规律的推导及应用,导致学生不能将各种模型综合联系起来,无法将知识内化。对各运动过程的建模,缺少实验演示,不能让学生真实感知并科学、正确判断物体的运动情况。对该题,教师往往关注的重点在于学生会思考如何做,而忽视学生知道怎么写,忽视对答题细节和规范的强化。

二、 基于学情的教法,培养学生力学综合题建模能力及答题技巧

笔者在高三复习时,从真实情境的创设、建模方法总结、答题规范落实等方面解决教法呈现的问题。

(一)创设真实情境,重视物理实验

中国高考评价体系提出以情境为载体,承载考查内容,实现考查要求。《高中物理课程标准》强调,对学生物理观念的培养,教师需要在教学中注重创设真实情境,让学生在情境中体验物理知识的实际应用;对学生科学思维的培养,教师则需要通过对情境中物理问题的分析和解决实现。通过实验演示真实情境,培养学生实证意识在物理教学中有着至关重要的作用。教师要针对该题各种运动情境如伽利略斜面中小球多次往返两个斜面运动,物体在传送带上相对滑动过程,竖直平面内圆周等情境进行实验演示。培养学生基于真实情境分析,科学、严谨推断物体的所有运动过程。高三模拟试题命制时,应当收集生活中相关素材,基于真实情境命题,让运动过程生活化、可视化。学生对物体运动过程分析无误,才能进一步培养学生的建模能力。

(二)落实各种运动过程建模,生成二级结论

就物理学科而言,培养学生的建模能力可帮助学生理解物理规律、认识物理学科概念,还能让学生简化复杂的问题,有效解决现实中的物理问题。

力学综合题常借助圆周、碰撞、传送带、平抛、斜面、板块、滑块弹簧等多种模型进行情境组合。教学中教师对各物理模型进行规律生成,便于学生快速应用。如物体在斜面、传送带、粗糙地面的长木板上运动时,往往做匀变速直线运动。涉及运动时间t、或加速度a的求解时,使用动力学观点更为直接,对不含t、a的问题则使用功能关系可简便解题过程。

对常规的直线运动模型系统分析,总结二级结论,直接用于解题,节省学生解题时间。如粗糙水平地面,无动力时物体以加速度a=μg做匀减速直线运动。物体置于光滑斜面,无动力时物体匀加速直线运动的加速度a=gsinθ。粗糙斜面,无动力时物体匀加速下滑的加速度a=gsinθ-μgcosθ,以某初速度上滑时做匀减速直线运动的加速度a=gsinθ+μgcosθ。

常见的曲线运动有平抛及圆周。平抛运动使用运动的合成与分解,紧扣长度(水平位移、竖直高度)、速度、角度(位移偏转角、速度偏转角)等公式进行求解。对圆形轨道,常设置物体在竖直平面内的圆周运动。教学中,教师应该区分有支撑和无支撑模型,两种模型的解题都应该紧扣向心力来源及功能关系,找准初末位置,往往从题中选择已知速度的位置及待求的位置列动能定理方程。

碰撞、滑块弹簧、板块(地面光滑)等模型均涉及两个物体,系统合外力为零,动量守恒、能量守恒,紧扣动量及能量观念,大部分问题都可解。如两物体碰撞,前后动量守恒m1v1+m2v2=m1v′1+m2v′2,碰撞中损失的动能大小为|ΔEk|=12m1v21+12m2v22-12m1v′21+12m2v′22。滑块弹簧模型中最近、最远,板块模型中求木板临界长度等问题,可类比完全非弹性碰撞模型,两物体共速,系统损失的动能转化为弹簧的弹性势能或摩擦生热。

(三)基于模型建构的解题方法落实

对各模型系统复习后,在力学综合题讲解时将物体运动过程拆解再分段建模,针对各模型对应解题方法列方程,用理论指导实践。以2024年1月18题为例,循着物体运动先后顺序分析,物体由光滑斜面到圆周,冲上粗糙斜面,速度足够大时滑上滑块,物体运动过程主要涉及圆周、粗糙斜面、板块模型,套三种模型的解题方法即可。解题过程如下:

(1)①圆周运动紧扣动能定理mgh=12mv2c可求vc,代入a=v2cR=16m/s2。

②斜面不涉及时间,加速度,由动能定理mg[h-R(1-cosθ)]=(μ1mgcosθ+μ2mgcosθ)s2可快速求解s=2m。

③斜面上下均为匀变速直线运动,涉及时间需通过牛顿定理求加速度a上=gsinθ+μ1gcosθ,a下=gsinθ-μ2gcosθ,通过运动学公式12a上t2上=12a下t2下求时间之比t上t下=12。

(2)板块模型,紧扣动量守恒定律、动能损失与摩擦生热关系,mvF=2mv共,12mv2F-12·2mv2共=2μ1mgl。涉及初速度需对全过程列动能定理mg[h-Lsinθ-2R(1-cosθ)]-μ1mgLcosθ=12mv2F,可得l=0.2m。

(四)加强作业评价,强化答题规范重要性

教师在该题讲解中通过演示书写过程落实规范,同时在模拟卷及平时作业批改时应按照规范严格批分,关注学生书写过程;投屏表扬作业中规范的书写,展示典型错误让学生分析问题。有评价、有反馈,才能体现作业练习的效果,将作业规范落到实处。

三、 基于学情的学法,落实答题技巧及规范

(一)严谨分析受力,分段组合书写动能定理

高三学生对力学三大解题观点足够熟悉,然而具体书写时,总将动能定理和机械能守恒混淆;应用动能定理时,常在写力做功的三要素即正负、力、力作用距离时出现各种问题,尤其是受力分析不清。因此,学生在该题功能关系书写落实时,严谨分析每个过程受力,按顺序写每段做功。如2024年1月选考18(2)问中将全过程分解为AB、BD、DE、EF,分析每段受力情况,明确每段力做功三要素,AB段重力做功为mg[h-R(1-cosθ)],BD段合力总功为零,DE段重力与摩擦力总功为-μ1mgLcosθ-mgLsinθ,EF段重力做功为-mgR(1-cosθ)。这样分解落实每段做功,整合全过程动能定理,书写就能做到规范。

(二)弱化唯结果重要的认知

以2024年1月18题为例,18(1)②的难度跨度有点大,学生采用等比方法第二问思路受阻或计算烦琐导致时间浪费太多、心态崩溃,18(2)更好拿分反而放弃。而有部分学生没有计算,只写了关键的过程,拿到了7分,远超省均分。历年来,该题都会设置一些难以思考或难以计算的问题,分数占比虽小,但学生往往花大量时间,没有统筹时间安排。所以学生要弱化唯结果重要的错误认知,学会取舍。

(三)紧扣待求及中间未知物理量,强化踩分点书写能力

所有的计算题,不局限于力学综合题,包括磁场在内,踩分点基本都是根据问题求解的物理量所写的式子,及式子涉及的中间未知物理量的求解过程。在书写大题过程时,应该以终为始,紧扣待求物理量涉及模型列式,再分析未知量的求解。如2024年1月18题(1)③,求斜面上下时间之比,比值涉及未知量为物体斜面上下加速度,它们的求解即踩分点。当然学生还要多研究真题,分析运动模型及给分点,强化踩分点书写能力。

四、 结论

在核心素养导向下,浙江省物理选考试题情境化、综合性高。教师在复习中,一定要结合任教学生的学情,分析学生作答存在的问题,对症下药。基于学情,教和学双管齐下,对力学综合题的各模型各个击破,寻找符合学情的答题技巧,方能提效增分。

参考文献:

[1]教育部考试中心.中国高考评价体系[M].北京:人民教育出版社,2020.

[2]刘辉.真实情境创设在高中物理教学中的应用思考[J].数理化解题研究,2022(30):92-94.

[3]孙淼.浅谈高中物理教学中学生建模思想及能力的培养[J].高考,2023(26):63-65.

作者简介:陈莉(1986~),女,汉族,江西宜春人,浙江大学附属中学,研究方向:高中物理教学。