“思辨性阅读与表达”的核心目标及其实现路径探究

作者: 朱艳萍

摘 要:“思辨性阅读与表达”旨在培养学生的思辨能力和表达技巧,促进学生理性思维的发展,对学生核心素养的发展有着举足轻重的作用,真正着眼于学生正确价值观、必备品格和关键能力的培养。课程标准凝练了具体的核心目标,在实践中,可以遵循以下路径实现其育人目标:掌握阅读策略,提升阅读水平;审视言语作品,培养思辨能力;梳理思辨成果,表达鲜明观点。

关键词:“思辨性阅读与表达”;核心目标;实现路径

中图分类号:G633.33 文献标识码:A 文章编号:1673-8918(2025)10-0048-04

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)在课程内容中专门设置了“思辨性阅读与表达”任务群,将培养学生的思辨性阅读与表达能力,促进其理性思维和理性精神的发展作为重要目标,以真正提升学生的核心素养。但是在实际的课堂教学操作中存在较多问题,如作为阅读主体的学生往往只把阅读停留在文字的表面,缺乏深层学习的思考能力;教师往往缺乏独特的文本解读以及从情境、主题、目标、策略和评价等维度进行学习任务设计的能力;课堂教学缺乏思辨过程的完整性,没有真正把“阅读”与“表达”采用统整的思想进行一体化设计。“思辨性阅读与表达”课堂教学的现实困境,促使我们探寻其真正的内涵实质,以期发挥“思辨性阅读与表达”教学方式和育人取向的巨大功能。

一、 “思辨性阅读与表达”的核心目标

“新课标”从核心素养内涵的“思维能力”出发,在课程总目标具体提出了“思辨性阅读与表达”的核心目标。

第6条:积极观察、感知生活,发展联想和想象,激发创造潜能,丰富语言经验,培养语言直觉,提高语言表现力和创造力,提高形象思维能力。

第7条:乐于探索,勤于思考,初步掌握比较、分析、概括、推理等思维方法,辩证地思考问题,有理有据、负责任地表达自己的观点,养成实事求是、崇尚真知的态度。

总目标第6条侧重于“思辨性阅读”,通过联想和想象等培养学生在各种语文实践中的直觉思维、形象思维,创造思维;总目标第7条侧重于“思辨性表达”,通过比较分析、归纳判断等培养学生在各种语文实践中的逻辑思维、辩证思维和创造思维。总目标综合指向学生“思辨性阅读与表达”理性思维和理性精神的培养,使学生能够从实际出发,实事求是,崇尚真知,进行价值选择和判断。

(一)思辨性阅读的目标

1. 培养学生的批判性思维

思辨性阅读的首要目标是培养学生的批判性思维能力,即不仅要让学生通过阅读理解文本的表面意思,更重要的是让他们能够透过文字深入挖掘文本背后的观点、立场和潜在情感。在阅读过程中,教师要引导学生去质疑文本的观点,分析其逻辑和证据,判断其合理性,以培养学生的批判性思维能力,使其在面对复杂的现实问题时,能够更具独立性和深度地思考,避免被表面信息所迷惑。

2. 提高学生的分析与综合能力

思辨性阅读不仅要求学生能分解和分析文本的各个部分,还要能将不同的观点和信息整合起来,从而形成更全面、更深入的理解。通过对文本的分析,学生能够识别其内部的论点结构、情感色彩和作者的意图。更为重要的是,学生还要学会通过比较不同的观点、证据和信息,总结归纳关键的思想或主题,继而提升其综合思维能力。

3. 引导学生形成独立见解和判断

思辨性阅读倡导学生以自身的理解为出发点,不盲目追从他人观点。在阅读过程中,学生需要借助逻辑推理和证据支撑,独立自主地得出属于自己的结论,在锻炼学生思维能力的同时,促使其在面对复杂环境时能够做出明智的选择与判断。

(二)思辨性表达的目标

1. 提高学生的语言表达能力

提升学生的语言表达能力是思辨性表达的一个关键目标,目的在于让学生通过思辨性表达,能用语言文字清晰、准确地传递观点。这就要求学生掌握一定的语言表达技巧,运用逻辑化和结构化的语言,将复杂的观点条理清晰地呈现出来,实现从语言表达到思想交流的进阶。

2. 帮助学生清晰、准确、有逻辑地表达个人观点

思辨性表达的核心在于观点的明确和论据的严谨,要求学生不仅要将自己的想法清晰呈现,还要运用严密的逻辑框架为自己的观点筑牢根基。在实际表达过程中,学生需要精心规划,合理安排文章结构或演讲流程,确保每个观点都有充分的证据支持,并厘清各观点间的逻辑脉络,在各种学术或社会场合中能够展现清晰且有说服力的语言表达能力。

3. 培养学生在不同语境中自信表达的能力

思辨性表达致力于塑造学生在不同的情境下自信地表达个人见解的能力,即无论是在课堂讨论、辩论赛,还是日常交流中,学生都能凭借思辨性表达的训练,具备适应不同语境、符合听众需求下灵活调整自己的表达方式。思辨性表达能力的培养不仅是对学生表达技巧的培育,更是一种在面对不同观点时,依旧能沉稳坚守自身立场的底气,使学生能够在遭遇观点分歧时冷静、理性地应对,清楚地表达自己的立场并进行有效的辩论和交流。

二、 “思辨性阅读与表达”的实现路径

“思辨性阅读与表达”旨在引导学生在识字与写字、阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究等语文实践中,客观、全面、冷静地分析问题,并运用比较、分析、归纳等思维路径,在表达观点时做到主旨突出、条理清晰且论据确凿,使学生真正具有正确的价值观、必备的品格和关键的能力,发展他们未来学习和生活所需的素养。

“思辨性阅读与表达”包含“思辨性阅读”和“思辨性表达”两个部分,但这两者并非独立、互不相容,而是互相影响、互相成就的。学生如果没有“阅读”的输入,并经过辩证地思考问题,就不可能有“表达”的输出,就不能真正提升核心素养。实践中,“思辨性阅读与表达”可以遵循以下路径来实现其育人目标。

(一)掌握阅读策略,提升阅读水平

“卓越的阅读者=阅读量+阅读策略的熟练运用”,阅读策略对提升学生的学习能力和阅读能力意义重大。就阅读策略而言,其是指在阅读过程中,读者根据具体的阅读任务、目标以及材料的特点等因素,采取有效促进阅读忆能力提高的各种方法和技巧。根据浙江省中小学教育质量综合评价监测项目,初中阅读监测中包含了12种阅读策略,即语境策略、概括与复述策略、重读策略、想象策略、推测策略、联结策略、图表策略、关键语句策略、检视策略、迁移运用策略、提问与回答策略、反思策略。此外,王荣生教授在《阅读策略与阅读方法》一文中提出“阅读理解策略”包含“预测”“联结”“提问”“推断”“图像化”“确定重点”“释疑”和“综合”8种方式。在真实情景中熟练掌握阅读策略,对学生的阅读能力和学习能力的提升能够起到事半功倍的效果。

例如,在教学统编版《语文》七年级下册周敦颐的文言经典《爱莲说》时,指导学生运用了多种阅读策略,强调学生在文学作品阅读中体验丰富的情感,提升学生阅读水平,培养学生在各种语文实践中的直觉思维、形象思维和创造思维。譬如,在关键语句的运用策略方面,学生可根据文本内容特点,对重点内容进行圈画,如对“予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉”这段话进行细读,感受莲的洁净、单纯、雅致。又如,运用语境策略和联结策略。在阅读过程中,结合具体语境,调动学生原有的积累和生活经验,如“菊花”象征着“独自避世”,“牡丹”象征着“大富大贵”,以便更好地理解文本。再如,运用想象策略。在引导学生梳理、把握莲的整体形象后,让学生体会借物喻人、托物言志手法,借助丰富的联想和想象仔细寻味。这样,作者心目中的君子形象便由虚到实、鲜明生动起来;学生就可以从君子身上汲取营养,做到“修身正己”,从而成为一个身心健全的公民。

(二)审视言语作品,培养思辨能力

当学生访问和检索言语作品信息后,注意引导学生客观、全面、冷静地思考问题,辨析文本的态度、立场,结合金字塔原理、黄金圈法则等思维工具,运用比较、分析、概括、推理等思维方法,通过反思、提问、求解、批判、决策等方式,运用可视化思维导图的手段,辩证地思考问题,对文本做出评价和价值判断。

例如,在教学周敦颐的《爱莲说》时,教师可通过提供多种版本的《爱莲说》作为辅助材料,让学生在审读这些作品后,通过比较剖析,提出具有思辨价值的问题。

问题1:

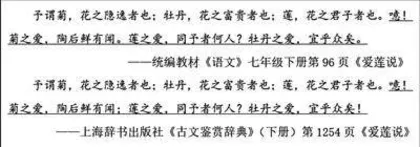

统编教材文本中“陶后鲜有闻”之后用的是句号,“宜乎众矣”之后用的是句号,而在上海辞书出版社出版的《古文鉴赏辞典》选文中“陶后鲜有闻”之后用的是分号,“宜乎众矣”之后用的是感叹号。哪一个版本的标点用得更好?

问题2:

统编教材《爱莲说》的结构——文章起始部分按照菊、牡丹、莲的顺序进行描述,中间部分继续沿用这个顺序来进行对比和展示,但到了文章的结尾,顺序却发生了变化,先写菊,再写莲,最后写牡丹。这种结构合理吗?为什么?

学生积极思考,乐于探索,提出的问题让人拍案叫绝,表现出来的质疑权威精神和非人云亦云的见解,给了教师强烈的震撼,同时也为学生拥有实事求是、唯真理是从的科学精神和独立人格感到欣慰。学生富有理性思维和理性精神的问题引发了班级同学极大的参与热情。他们独立思考,深入探究,又互相讨论,全身心投入有意义的学科实践之中,以期解决真实情景中的学习任务。

(三)梳理思辨成果,表达鲜明观点

学生通过对比、分析、概括、推理,提出了自己对文本作品的独到见解,并运用语言的规律整理自己的发现和观点,进行了有条理、有中心、合乎逻辑的表达。表达时,嵌入评价量表,强调观点鲜明、证据充分、符合逻辑。

在教学周敦颐的《爱莲说》时,学生就以口头的方式阐述了自己的感悟和观点。

第一个问题学生的思辨表达示例1:

统编版《语文》教材的标点运用上十分精妙,如在相关章节的结尾借助感叹的形式,作者将自己对“花之爱”的感悟充分表达了出来,让读者清晰洞悉作者的人生态度:既不像陶渊明那样远离尘嚣,也不愿像世俗之人般追逐名利,而是保持一种超然而独立的生活方式。两个句号的使用简洁有力,既陈述事实,又展现了他简洁而坚定的表达方式。同时运用反问的语气,表明自己要像莲花一样永远保持君子的清白操守和正直品德。

第一个问题学生的思辨表达示例2:

上海辞书出版社的《古文鉴赏辞典》在标点运用上可谓独树一帜,以“菊”和“莲”之间分号为例,其就像一条纽带,将菊与莲紧密联系在一起,着重强调了菊与莲的关联性,突出喜爱这两种花卉的人都相对较少的情况,清晰呈现了二者的并列关系;而文章结尾处,“牡丹”之后的感叹号堪称点睛之笔,强烈抒发了作者对牡丹所代表的追名逐利的反感,深刻反映出对当时社会风气日益衰败,人们热衷追逐名利、攀附权势的批判。同时运用反问的语气,表达了自己要像莲花一样不慕名利、洁身自好的生活态度。

第二个问题学生的思辨表达示例:

文章这种结构的处理是作者的匠心独运。文章的结构开头先说菊,再说牡丹,后说莲,是以陶渊明喜爱菊花和世人爱牡丹两件事做衬托,自然引出“我唯独喜爱莲花”,表达自己的心意,同时为下文描写莲花的洁净、单纯、雅致做了铺垫。

中间叙述顺序是作者承接上文对先前的3种花进行了比较和品评。在作者眼里,3种花具有代表不同人群的意义,菊是花中的隐士,牡丹是花中的富贵者,莲是花中的君子。

作者匠心独运的是最后一个顺序结构,先说菊,接着说莲,最后说牡丹。作者想表达的是,避世者不染世之尘埃,固然无可厚非,但心中还是不愿像陶渊明那样消极避世;接着,运用了反问的语气,强烈地表达了对莲的爱好,像我一样的还有什么人呢?莲花“出淤泥而不染”“洁身自好”,而“我”也要像莲花一样在这污秽的世间独善其身,永远保持君子般的清白节操和刚直品质,但是这样的人几乎没有了。这让读者不由得想到范仲淹《岳阳楼记》中写的“微斯人,吾谁与归”,如果没有这种人,我与谁一起呢?天地之大,知己何其少!文章最后表达出大多世人追名逐利、追求富贵、世风日下的现实,与自己的愿望做了鲜明的对比,言有尽意无穷,给读者带来深深的思考。