法兰德斯,乘风破浪的布拉班特马

作者: 朱英豪

那是一个西法兰德斯惯常的阴天,微风习习。在距离北海海岸几公里外的一片绿茵草地上,冈瑟·范布勒(Gunther Vanbleu)从马厩里牵出他那匹心爱的重达一吨的布拉班特马。

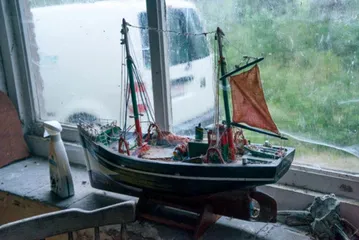

“它叫玛莎”,他拍了拍它粗壮的脖子,非常熟练地把一只老式的木制马鞍绑在它的背上。作为这里仅剩的12户马背捕虾渔家之一,冈瑟干这行已经十多年了。十几分钟后,冈瑟完成了最后一项工作—在马鞍的悬臂处挂上一辆用来装渔具的小车。待我们跳上车,这辆新组装的“马车”便开始沿着村道,慢慢驶向海边的东敦刻尔克村(Oostduinkerke)。

法兰德斯地区①自古以来就以挽马栖息地著称,至今布鲁塞尔还保留着欧洲最大的马匹交易市场。早在古罗马时期,征服这里的凯撒大帝就对当时的贝尔加人的战马赞叹有加,称之为“最忠实不懈的劳动者”。这种战马被认为是欧洲古代重挽马的后代,也是后来众多育种挽马的种马,因此得了“伟大的法兰德斯挽马”的称号②。

1872年,美国作家爱默生在访问英国时,观察到英伦三岛上的法兰德斯挽马,并有趣地把它与工业革命的一些元素相提并论:“这个民族的性格偏向是一种实用狂。他们酷爱杠杆、螺丝、滑轮、法兰德斯挽马、瀑布、风车、水车,甚至酷爱海与风,因为能承载他们的货船。”

爱默生的话点明了那个时代对重型货物运输的技术渴望—第二次工业革命方兴未艾,但铁路运输尚未盛行。对布拉班特马的“改良”,正是在这样的背景下诞生的。

值得玩味的是,哪怕是在二十多年后的1896年,当晚清权臣李鸿章旅欧考察,受利奥波德二世国王邀请访问比利时之际,这个新兴的国家给这位急于为国家抓药的老人留下深刻印象的却不是威风的挽马,而是小狗,“亚细亚洲极北近冰海之地,有所谓使犬、使鹿之邦者。而比利时之人,常驱三犬拉一车,或驾一犬于小车之下,使之挽车,而一人在后推之。”③

高大威武的玛莎根本不需要我们在后面助一臂之力。在我们眼前晃来晃去的结实高大的臀部、拱形的颈部,尤其是几乎覆盖地面的修长的蹄毛,这些特征其实都是19世纪育种场定向选种培育的结果。

正值退潮,玛莎在湿沙中跋涉了约一公里才到达水边。在海水和沙子的交汇处,身着亮黄色防水服、头戴渔夫帽的冈瑟打开推车,在玛莎身上系上一个漏斗状的大拖网,并把两个柳条筐悬挂在马身两侧。随后,冈瑟轻盈地跃上马背,挽着缰绳,走向灰雾中一望无际的海水。玛莎一直在海浪中跋涉,直到水线快漫到胸部,冈瑟才让它停住。马背捕虾的原理并不复杂,当马匹牵着两块木板撑开的漏斗状渔网前行时,沙地上拖动的链条会产生震动,那些把身子埋在沙里只露出触角的夜行褐虾便会跳入网中。

日复一日,就这样一套流程,冈瑟已经重复了十几年,法兰德斯渔民已经重复了五百年。

“1502年,科克西德(Koksijde,小镇首府)建了一座修道院。修道士们想吃虾和鱼,当地的宗教团体都非常乐意满足他们的要求。拥有马匹的农民决定出海捕鱼捕虾,然后送给修道院的僧侣。”在小镇的国家渔业博物馆,82岁的老渔民艾迪·德胡尔斯(EddyD’Hulster)站在一张大幅北海风光照片底下,配合我给他拍照,顺便讲了讲这项传统的起源。听起来,它并没多么动人,更谈不上惊心动魄。

但哪怕是这样一件稀松平常的传统,在过去几百年的岁月里却曾普及到包括法国、荷兰、英国南部地区在内的很多地方,但如今只有这个村子里的12户人家还在坚持做这件事情。2013年,联合国教科文组织决定把这项传统收录到《非物质文化遗产名录》 里④。

被列入“非遗”名录是把双刃剑。从那一刻开始,东敦刻尔克渔民的日常捕虾行为,有了像我这样远道而来的观赏者,捕虾人变成了表演者。9月正是渔季,但海边前来观看的游客比渔夫还多。渔夫们忙着收网、筛查渔获。孩子们围上来看都捕到了什么,大人们跑到马首前合影留念。

海边的所有生灵,只有布拉班特马最冷静。艾迪老人告诉我,布拉班特马是他的红娘。当年谈恋爱时,女孩的父亲是一个经验丰富的马背渔民。为能讨得未来丈人的欢心,他选了一匹好马,苦练捕虾技能,终抱美人归。后来那马老死,他花了好长时间才从布鲁塞尔领回另一头布拉班特马。在老人家看来,马背捕虾,最考验马的品性是冷静与顺从。越冷静的马越容易成为捕虾高手。下海作业的地方一般都是浅水区,突然出现的一些海洋生物会惊吓到很多适应能力差的马。

冈瑟告诉我,艾迪只说到了人马拍档里的一方。要成为一名合格的马背渔夫,不仅需要精湛的马术,还需要对海岸线、沙岸、水流、波浪模式甚至虾类烹饪技巧等知识都有所掌握。

在夏季,冈瑟和玛莎一般每周出海捕鱼3次。9月和10月是捕鱼的季节,他们几乎每天都下海。

“今天我们也只捕到3到4公斤的虾,留给自己和朋友后,卖不了多少。要知道,十多年前的高峰期,我们可以捕获30公斤褐虾,我们以此为生。”冈瑟告诉我。

小小的渔获也能反映气候变化带来的影响。比利时渔业科学家HansPolet曾经指出,2023年是北海褐虾产量特别低的一年。部分原因是气温变暖,虾的主要捕食者鳕鱼开始从更靠南的水域向北迁移,影响了虾的总体数量。

一只银鸥(也叫黑脊鸥)越过网筛,近距离地悬在我们上空,它似乎早就嗅出了这次收成的好坏。出卖它的不光是急促的叫声,还有它黑黑的喙和褐色的条纹状翅膀—这是一只心高气傲的少年银鸥。再过一个冬天,它的喙会变成黄色,羽毛变成灰白相间,就像它边上的长辈们一样。

一个多小时后,坐上马车,我们回到马厩边上的厨房,开始用美味犒劳自己。

褐虾的拉丁语叫crangon crangon(生物学采用双名法,强调这是“经典的虾”),这种虾从来只有野生的,被剥皮后只有不到一公分长,但因鲜美无比被食客们冠以“海鲜皇后”之名。在没有冰箱的时代,最简单的吃法就是在海上趁着鲜活,将其煮而啖之。

以褐虾为原料的食谱有很多,最基本的做法是用番茄酿,把虾与蛋黄酱和新鲜香菜混合后,装在挖空的未煮熟的西红柿中食用。

北海虾肉丸子是比利时的一道经典特色菜,把虾肉和白酱一起放在裹了面糊的丸子内部,炸成外脆里嫩。人们对这款美食的起源知之甚少,世界上第一本法兰德斯烹饪书的作者、著名厨师考德里埃(Cauderlier)可能与此有关。他在烹饪书中记录了自己尝试在成熟的肉丸子中加入馅料。

大概是在第一次世界大战期间,人们首次将虾仁放入糕点中,以便为前线士兵保存更长时间。这些糕点就是我们今天所知的虾肉丸子的灵感来源。虽然会影响读者胃口,但还是想告诫诸君,老法兰德斯地区是第一次世界大战期间炮火最为猛烈的战场之一。在去往东敦刻尔克的路上,在臭名昭著的死亡战壕附近,我偶遇两位拆弹专家,他们刚好在我朋友放置的蜂巢附近探测到一颗“一战”期间遗留下来的哑弹。至于“二战”,我想聪明的读者应该能从小镇的名字猜到一个大概。没错,小镇以西30公里,便是著名的敦刻尔克大撤退发生地。

包括冈瑟在内的当地人,更喜欢吃原味的褐虾。回到家后,冈瑟在马厩外一个简易大锅里把盐水烧开,将小半桶虾倒入热水。大约10分钟后,灰色的虾变成了褐黄色(褐虾因此得名)。他用一个大漏勺把熟虾捞起来,小心翼翼地剥开其中一只,递了过来。我敢说,这是我此生吃过最美味的虾 肉。

就像在潮汕,当地人的馆子会给你上一盘店家自己生腌的小雪蛤。在虾季,小镇的饭馆也通常会把它作为餐前小食送给顾客,用啤酒佐餐—配的啤酒也有点讲究,拜深厚的天主教传统所赐,这里有很多比利时啤酒可供选择。当地人的最爱,是西法兰德斯的红色酸啤,比如用橡木桶发酵的罗登巴赫。这种酸啤使用源自13世纪Zenne河谷的酵母工艺,其口感被业界公认最接近红酒,值得在一个微风的秋日,与鲜甜的褐虾肉相遇。

马背捕虾本是北海沿岸各民族都享有的渔猎传统,但今天唯独东敦刻尔克保留了这项传统技能。反思其背后原因,纵然有各种机缘巧合,但或许和法兰德斯人的地理文化也有着密不可分的关系。中国第一个出使比利时的中国官方使节斌椿,曾在《乘槎笔记》中记载了比利时总理大臣阿娄是如何介绍自己的国家的:“敝邑僻处海外,乃蕞尔小国也,田地苦瘠,土产无多,所恃者居民远涉重洋,往来贸易。今大皇帝钦使荣临敝邑,实国之 光。”