特朗普在演,民主党在看

作者: 庞海尘

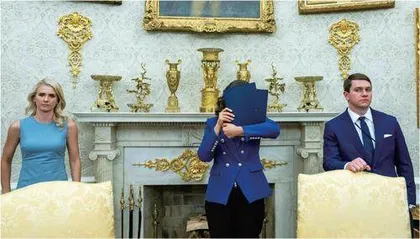

当地时间4月11日,特朗普坐在白宫椭圆形办公室的桌前,眉飞色舞地指着来访的两位亿万富豪对他人说道:“他赚了25亿美元,他赚了9亿美元!还不错吧!”

这份洋洋得意的背后,是他一手制造的市场动荡。从不断加码关税,到暂停对大多数国家实施“对等关税”90天,全世界都跟着特朗普坐了次过山车。

尽管他云淡风轻地表示是人们太容易大惊小怪了,并对美国各地涌现的上千场示威活动表示不感冒,但其实际操作却显示出某种微妙的退让。

他在共和党4月初拿下国会众议院2个关键的补选席位后,才启动全面加征关税计划,并在股债汇遭遇“三杀”绝境后,悄然绕过白宫贸易鹰派,向财长贝森特靠拢。

尽管政策有所回调,特朗普显然不愿放弃“随心所欲”的执政节奏,尤其是当全面在野的民主党几乎无法有效制衡白宫之时。

不过,民主党并非一直只会空喊口号。自纽约州国会众议员亚历山德里娅·奥卡西奥-科尔特斯(简称AOC)加入联邦参议员伯尼·桑德斯的“反击寡头政治”之旅后,这股颓势有了转机。

如今,不少民主党人都想靠着这股“民怨”,攻下明年的中期选举。按照历史惯例,总统任期近半时,执政党往往会在众议院失利。

但民主党仰仗的怨气,能否跨越一年半,到达他们想要看到的位置,需要打个问号。更别提若有哪位总统可能打破历史惯例,那无疑是眼前这位“非典型”的白宫主人。

怒其不争

对特朗普来说,关税政策从来不是传统意义上的谈判筹码,而是他搅动风云的表演舞台。但这么一闹,罕见地暴露了共和党的内部矛盾。

马斯克不敢直接开怼特朗普,便拿白宫贸易顾问彼得·纳瓦罗撒气,嘲讽对方“比一袋砖还笨”。纳瓦罗也不甘示弱,讥讽对方不过就是个外国零部件的“组装者”。

不少民主党人对此拍手叫好,觉得这或许预示着马斯克与特朗普的蜜月期正在走向终结。

“外人笑我太会装死,我笑别人看不穿。”民主党资深战略家詹姆斯·卡维尔的建议,还萦绕在民主党的耳畔—尽管联邦裁员的电锯还未收起,关税闹剧的重锤就已落下,但没关系,这可以是他们翻转局面的契机。

这样的策略显示,民主党虽已沦为彻底的在野党,却仍没学会如何做在野党。

民主党,不可能仅仅因为他们不是“特朗普化”的共和党就值得认可。这句话喊了这么多年,似乎还没走进民主党建制派大佬的心。

这也是为什么特朗普在白宫掀起腥风血雨,不少民主党支持者却暗中冷笑:“这是这个国家应得的。”

与此同时,民主党也缺乏一位拥有足够政治合法性和个人威望的在野领袖—舒默和哈基姆·杰弗里斯,一个只会喊口号,另一个稍被问责就开始喊委屈,无法像佩洛西那样发挥反对派领袖的作用。

可能直到临时拨款法案通过后,舒默被骂个狗血淋头,才开始意识到基层支持者的怒火快要压不住了。最近,包含减税、节支、提高债务上限的《2025年预算协调法案》在国会闯关,舒默、杰弗里斯也是束手无策。

几十年来,白宫对行政、预算与外交的控制不断加码,而特朗普比其他人用权更彻底。即便国会能通过限制总统关税权力的法案,特朗普用“口袋否决权”推翻法案,也是分分钟的事。共和党高层人士大都明确表示,他们会站在特朗普身后。

在这种处境下,有人开始把希望寄托在法院(4月10日又有一批公职人员起诉特朗普政府),认为司法体系还能在白宫扩权攻势中筑起最后一道防线。但现实远比这复杂。

过去几个月,法院虽曾就援外冻结、科研拨款、联邦裁员等政策,做出不利于联邦政府的阶段性裁决,但真正阻止破坏的却寥寥无几。这就像法学家警告的那样—“让法院说了算,是我们陷入困境的原因之一。它不会帮助我们走出困境。”

爬不上去

特朗普为何能在2024年强势拿下普选票多数,是不少民主党人午夜梦回都在反复思索的问题。

人们常说,民主党败在投票率太低。但数据分析机构BlueRoseResearch的一项民调却指出一个相反的趋势:投票的人越多,共和党赢的可能性反而越大。

更令人意外的是,49%的选民认为哈里斯比自己更自由派,而只有39%的人认为特朗普比自己更保守。也就是说,更多选民眼中,特朗普在意识形态上反而“更温和”。

这种错位的认知,映射的是“自由派”概念的位移:从经济议题,转向文化议题。哈里斯在竞选中频繁谈及性别平权、多元包容,却始终拿不出一套清晰、有力的经济政策叙事。这与选民对“实质改革”的期待相背离。

其实,民主党内并不是没人能把经济问题讲明白。AOC和贾斯敏·克罗克特,就代表了两种不同的草根路径:一个是来自纽约、长期倡导绿色投资和医疗普惠的拉丁裔女性;一个是得州出身、善于用直白语言触达选民的黑人女律师。

但目前,她们都没能真正走进权力中心。

去年12月,AOC竞选众议院监督委员会少数党领袖,败给了74岁的资深议员康诺利—一位在委员会任职16年、背后有佩洛西等建制派大佬支持的老将。同样,克罗克特虽然在媒体上频繁露面,但离党内真正的权力博弈还很远。

往上看,进步派的精神旗手伯尼·桑德斯依然活跃,但因年龄、反建制角色等多种限制,象征性大于实质意义。

与此同时,自我认同为“自由派”的民主党选民比例却在持续攀升。盖洛普数据显示,2024年这一比例达到55%,其中19%为“非常自由”,均为历年新高。

在这样的张力之下,AOC或将在2028年挑战参议院少数党领袖查克·舒默的传闻,不胫而走。她本人虽尚未明确表态,但已有支持者公开表态“愿意写支票”助其出战。

民主党并非没有重启的机会。2024年大选初期,佩洛西推动拜登退位,哈里斯接棒。在竞选初期,哈里斯也曾尝试主打经济议题,但在舆论攻防中的劣势处境,使没剩多少时间的她决定转向“捍卫民主”与多元化话语,试图激发选民的投票热情。

她不是一个完全的进步派,更像是一种策略上的“折中选择”。这套策略,没能带来期望中的转折点。

反观共和党,在大约15年中完成了三次内部重组:2009年奥巴马上台后,“茶党”掀起第一波反建制浪潮,2015年之后是以“自由党团”为主的议会制衡派抢镜,再到特朗普一步步接管共和党。

虽然过程混乱,但基本盘逐步清晰,内部组织能力也更强。要掀翻特朗普的“草台班子”,远不是几个人的突围就能完成的。

打破幻想

尽管经历了选举重创,民主党的精英阶层似乎始终对自己扮演的角色保持自信。他们将自己视为制度的理性捍卫者,是社会进步与文明秩序的代表。

历史上,这种自信并非毫无根基。

肯尼迪家族曾被认为是“民主党的本流”。他们站在左边,却不激进;是哈佛出身的高知精英,但始终与工人阶级保持深厚联系。

约翰·F. 肯尼迪本人是爱尔兰裔,在他崛起的年代,爱尔兰裔掌握着美国最有组织力的工会系统。那时,工会与知识阶层、宗教社群(尤其是天主教)之间存在真实的信任纽带。

这一传统在奥巴马时代曾短暂复现。他是自克林顿以来,唯一一位真正赢得跨群体支持的民主党籍总统,重新激活了年轻人、少数族裔和知识分子之间的政治共鸣。但他并非党内当初属意的候选人—2008年,原本被安排出线的是希拉里·克林顿。

而8年后希拉里最终获得提名,却“大意失荆州”。2024年,历史重演:民主党坚持以“民主危机”为竞选主轴,反倒让特朗普更像一位被制度打压的“殉道者”。

如今,民主党高层以防守为主—没有清晰议程,也缺乏有力的潜在候选人。走过一遭的拜登、哈里斯退至次线,几乎未再出现在接棒讨论中。

而放眼党内“下一代”,也难言令人振奋。

加州州长加文·纽森最为高调。他一边在言语上强硬回击特朗普的关税政策,一边频繁邀请右翼人士(包括史蒂夫·班农、查理·科克)上自己的播客节目,力图以“跨阵营沟通者”自居,为2028年铺路。但他的“对话”姿态也被批评为缺乏底线,对阴谋论者和排外言论反应迟缓,反而削弱了可信度。

相比之下,宾夕法尼亚州长乔什·夏皮罗以温和而高效的治理风格赢得主流认可,但在全国舞台上的知名度仍有限,也尚未打出清晰的政治形象;密歇根州长格雷琴·惠特默,则因疫情时期的果断表现赢得进步派支持,但她日前到白宫会晤特朗普因意外面对媒体而显得尴尬,“密歇根共识”的标签也让她在高度撕裂的全国语境中略显保守。

如今,2026年中期选举近在眼前,怎样备战成为民主党能否翻身的关键。

尽管共和党在众议院只占微弱多数(220席比213席),但民主党翻盘难度极高—共和党的资金与动员力都明显占优,很可能集中于巩固红色区县、扩大优势。

不过,关税大战的余波,或许会埋下变数。受打击最重的,是进出口依赖度极高的港口城市与沿海州—这些恰是民主党的传统票仓,且人口众多、席位密集。若能有效动员,或许能撕开一道口子。

民主党更现实的目标,是拿下部分州的议会席位、州长宝座,稳住地方政权。这直接关系到未来联邦选举中的基本盘修复。

这种从“攻联邦”转向“守地方”的思路,已在一些关键选举中初现端倪。今年4月威斯康星州最高法院改选,就是一次罕见的胜仗:尽管特朗普与马斯克投下重金,力挺保守派候选人布拉德·希梅尔,民主党支持的苏珊·克劳福德仍以55%得票率胜出,守住了州最高法院的自由派多数。

这场美国史上最昂贵、总花费接近1亿美元的州级司法选举,成了特朗普2.0时代里,民主党少有的一次正面胜利。

但这类胜利若无法延伸到组织结构,就只能是一次次侥幸的例外。

在政治极化的环境下,如果民主党想重新成长为一个健康的政党,也许就要回头看看自己失落已久的传统—如何真正把知识分子、工人、公务员、移民家庭这些支撑国家日常运转的人,重新团结到一个有方向、有信任的政治共同体中。