街头篮球潜规则

作者: 潘枫

每周日晚上,罗斯·安德森必定会去打篮球。由于当地的初中未在场地硬木下铺设足够多的缓冲垫,所以球友们一般都会去华盛顿特区某高中的外租体育馆里打球,那里的场地有助于保护软骨不受伤害。安德森参加篮球活动的习惯已坚持了20余年。活动并非一直在周日晚上进行,而且最初和他一起参与其中的那群“老伙伴”们,如今都已不再上场了。一旦有人受伤或离开,他们就会像忒修斯之船上的木板一样被替换掉。这种比赛的精髓在于其经久不衰、持续进行,但这并非出于某种功利的目的。球场常客们并未怀揣着踏入更高级别篮球联赛的雄心壮志,而这正是这种比赛神奇而迷人的地方:从中迸发而出的无限活力与竞争精神,并非旨在追求任何外在的崇高目标,而是纯粹源于比赛本身。

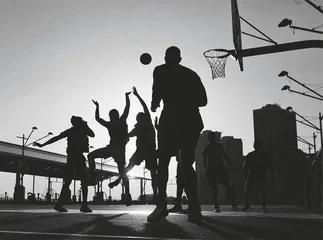

2015年,现为匹兹堡大学社会学家的尼克·罗杰斯对一场街头篮球比赛进行了研究。他就像一位深入密林与部落成员同吃同住的人类学家一样,长期在这样的街头篮球场上出没。在比赛间隙,他迅速拿出手机做笔记。罗杰斯想探究街头篮球比赛中存在的种种反差点。街头篮球文化极具男子气概。球员们在年龄、种族和社会阶层上往往各不相同。他们互相推搡、肘击、冲撞对方,同时大声喊叫,但很少打架。罗杰斯觉得,这种恰到好处的激烈对抗,得益于一套独特的规则体系。这些规则并非像《十诫》那样刻在石板上,但他采访过的场边球员都对这些规则了如指掌,甚至心怀敬畏。这种不成文的规矩有效防止了比赛演变为暴力冲突。它让一群除了篮球外几乎毫无共同之处的陌生人陷入了忘我的状态。那种大家共同投入、突破、超越自身的充盈感转瞬即逝,却也空前强烈。

像他这样的人类学家几乎渗透到了体育界的边边角角。他们在更衣室、球队大巴上来回穿梭,就连棒球卡展览会摊位上也能看到他们的身影。有人连续好几个月,每天一大早就跳进加利福尼亚海岸冰冷刺骨的太平洋里,去观察冲浪者们是如何轮流享受冲浪的乐趣。街头篮球尤其吸引社会学家的目光,因为这是一种极具社交性的运动。要想打好街头篮球,参赛的五人(大约相当于一支摇滚乐队、一支狩猎小队或一个小家庭的规模)必须即兴配合、实时作战。他们可能彼此都是陌生人,但篮球连接了他们,仿佛凝成一股绳,汇成一股劲。很少有人真正思考过街头篮球比赛代表着什么,以及最初是如何成型的。街头篮球的其中一个反差点在于,打球的人往往都意识不到这种反差的存在。

社会学家杰森·吉默森在20世纪90年代便开始亲自下场观察和研究街头篮球。他的灵感来源于一对游历全美寻找最佳赛事的作家夫妇。在弗吉尼亚大学攻读硕士学位期间,吉默森每周都会在校园附近的一家体育馆打球。后来,他发表了一篇论文,描述了球员们如何最大限度地利用上场时间并提高比赛质量。在芝加哥大学攻读博士学位时,他又以此为主题撰写了博士论文。他开始参加沃基根基督教青年会的午间篮球赛,举办地点位于芝加哥城的郊区。

吉默森说:“篮球赛起源于基督教青年会。”这里紧邻一家法院,法官和缓刑官有时会与刚入狱的囚犯一同打球。比赛间隙,吉默森会对着录音机口述笔记,甚至还拍摄了一些比赛画面。他想对比不同的篮球文化,于是开始在卡布里尼–格林打球,该区域是芝加哥的一个住宅区,现已被拆除。为了与队友们拉近关系,他买了两个昂贵的真皮篮球带去球场。其中一人对他说:“我就知道,让你来研究我们是有原因的。”

吉默森对社会学的定义饱含诗意且直截了当,他称其为“人类共事的科学”。他之所以选择街头篮球作为研究对象,是因为一群人在一起打街头篮球是件颇为困难的事。

罗杰斯对球员们如何营造同伴间的氛围很感兴趣。他读过吉默森的作品,可谓是有备而来。他发现,队友间的相互鼓励成为了一种常态,尤其是在其中一人表现不佳时。罗杰斯说:“有人投篮不中,但队友不会说‘别投了,你这废柴’,而是会说‘接着投,兄弟’。”那些喜欢长时间控球或明明命中率不高却还坚持投后仰三分的球员,也会被温和地对待。有人可能会微微向其他队友或旁观者翻白眼,含蓄地表达自己的不满,但他们不会直接与这些球员对峙。

为了确保比赛顺利进行,球员们还须与对手合作,特别是在没有中立裁判的情况下。吉默森认为,这种合作的难易程度取决于场边等待上场的球员数量。如果等待的人数不多,那么无论输赢,大多数人都能迅速再次上场,但带来的后果则是比赛的竞争性降低了,比赛质量也跟着下降,而好处则是冲突也会相应减少。等待上场的玩家越多,输掉比赛的代价就会越大,因为输掉比赛可能意味着要再等两场比赛才能再次上场。吉默森认为,输球的代价如果过于大,那人们就会开始犯规了。

在竞技比赛中,社交秩序往往面临着极大的威胁。争议可能源于球员对分数的不同看法,或是否有人走步或出界,但多数情况下,争议都源于对犯规动作的争执不下。在街头篮球场上,球员得自己喊话,大声告知他人自己是否被撞倒了、被推搡了或者遭遇了其他不合理的身体接触。在吉默森看来,几乎所有街头篮球运动员都遵循一条不成文的规定,即不吹罚“轻微”犯规动作,因为这类犯规对投篮动作的影响微乎其微。他认为,街头篮球的核心在于比赛的连贯和流畅性。群体流畅状态是吉默森的研究兴趣之一,他还对即兴合奏的音乐家进行过相关研究。因此,在街头篮球比赛中,没有球员会执行罚球,因为这会打断比赛节奏。长时间的争论也同样会打断比赛。在每周日晚的比赛中,有条不成文的规定:如果有球员说对方犯规了,那对方就得认,就算心里有异议也得如此。

这样的规则在街头篮球中很常见,但这些规则有时也会被打破。冈萨加大学的社会学家迈克尔·德兰称,在圣莫尼卡的一场历史悠久的街头篮球赛事中,他亲眼见证了长时间的激烈争执。德兰说:“正统的犹太教徒、商人、酒保、保镖、说唱歌手和演员会同场竞技。他们步行、骑车、乘公交或开车前来。有些人还成了朋友。”德兰发现,球员们在球场上争得不可开交时,会启动一种类似于民间仲裁一样的法律程序。人们会援引先例,提出证据陈述。那些在场边等待下一场比赛的人充当陪审团,尽管他们的裁决并不一定是决定性的。场上的球员有时会冲着场下的球员们说:“去你的,没你说话的份儿。”

罗杰斯研究过他在公立学校体育馆打球时发生的争执。他注意到,言辞是有节制的,不会过于激烈。比如说,球员们不会使用在网络游戏中常见的侮辱性语言,因为这会使争执升级,并增加暴力冲突的可能性。即使在最愤怒的时候,球员们也会彼此示意,表明他们并没有把争执看得太重。他们可能会针尖对麦芒,互相嘶喊。吵到高潮时,也可能会付之一笑,或者想办法表达自己并不想把事情闹到动手的地步。在很多情况下,当球员们陷入僵局时,会有人通过投篮来解决问题。罗杰斯强调:“这不只是一种半随机式的解决争执的方式。”球员们似乎有一种神秘的信念,认为篮球之神会决定投篮的结果。“球不会说谎。”这几乎是所有街头篮球运动员都熟悉的一句至理名言。

在吉默森看来,篮球是家和工作地点之外的一片“自由天地”。在这片天地里,寻常的社会等级制度被淡化。人们在与陌生人相处时感到自在,能够真实地做自己,并与他人处好关系。这就是为什么一场好的球赛既令人向往,却又容易遭到破坏。街头篮球场上不乏60多岁的长者,吉默森就是其中一位。在球场上的最后几年是他最为珍视的时光。他说:“老伙计们对比赛有着不同的理解。”他们知道如何利用背切和传球,很少卷入争执,维护了比赛的流畅性。这些老伙计们运气爆棚,身体硬朗到足以与已经成年的子女们一同在篮球场上挥洒汗水。

球员们会受伤,这让他们体会到了退役的滋味,这种感觉令人生畏,却也不可避免。在过去的几个月里,安德森在比赛中结识了一位朋友,他的小腿肌肉撕裂了,一直处在恢复期。他的医生不让他打球了,这让他颇为困扰。篮球场是他锻炼的场所,打球则是他与人们处好关系的方式。他全心全意地投入到比赛中,也深知其他人也是如此。他说:“我喜欢看这些人一拐一拐地走着,倾尽全力去争取胜利。”每逢节假日,他都会在社交软件的群组中发一条感谢大家的信息。他很感激篮球赛带来的种种好处,还有这个小小的社交圈子。他还谈到了自己有多么珍惜这一切。不久前,他在群里告诉大家他已经可以进行拉伸训练了。安德森说:“能看到朋友重返球场,这真是太好了。”

编辑:马果娜