“三位数乘两位数”单元整体设计与实施

作者: 郭莉

乘法运算是培养学生运算能力不可或缺的教学内容,也是提高学生逻辑思维能力和解决问题能力的关键教学内容。本文以“三位数乘两位数”单元为例,探讨大单元背景下乘法运算教学的整体设计与实施策略。

一、着眼全局,梳理单元学习内容

整数乘法的学习分四个阶段:第一阶段是二年级上册教材表内乘法的学习,重在理解乘法的意义,掌握乘法口诀;第二阶段是三年级上册多位数乘一位数口算与笔算的学习,重在通过小棒图、数形结合理解算理,抽象出计算法则;第三阶段是三年级下册教材两位数乘两位数笔算的学习,重在通过点子图理解笔算过程中每一步的意义,利用几何直观沟通算理与算法,培养推理意识;第四阶段是四年级上册教材对整数乘法的总结和整理,重在通过两位数乘两位数的学习经验,类比推理三位数乘两位数的算法,归纳整数笔算乘法的运算法则,形成完整的整数乘法知识结构,体会算理一致性的内涵。

“三位数乘两位数”单元先让学生利用已有知识和经验自主探索多位数乘多位数,沟通新旧知识,感悟乘法运算的一致性;然后引导学生探究运算中积的变化规律,培养数感,发展合情推理能力;最后探究简单的常见数量关系,用关系式或数学符号表达,建立模型化的数学思想方法。这样的内容编排不仅聚焦知识与技能的习得,还注重思想方法的渗透和基本活动经验的积累,有助于学生形成良好的数学素养。因此,本单元的教学要求教师在帮助学生理解三位数乘两位数算理和算法的基础上,归纳一般化的算法,建立笔算模型,使学生具备自主探究多位数乘多位数笔算方法的能力,为后面学习小数乘法奠定基础。

二、精准定位,结构化设计单元教学内容

从以往教学经验看,学生虽然能正确笔算出结果,但对每一步所表示的含义理解不透彻。基于此,笔者设置如下两道前测题。

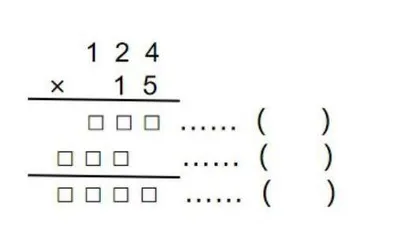

1.补全下面的竖式,并在( )中写出结果所代表的含义。

2.列竖式计算下面各题。

190×40=( ) 109×40=( ) 190×42=( )

经过前测,笔者发现约80%的学生能正确算出第1题每一步的结果,这说明学生能自主迁移三位数乘一位数和两位数乘两位数的知识和经验,进行三位数乘两位数笔算。在计算正确的学生中,仅40%的学生能将算理写明白,半数以上的学生对算理理解存在困难,不能正确表达。第2题的3道计算题,第①题的正确率达到88%,其中三分之二的学生运用一般笔算方法,三分之一的学生运用简便运算,这说明末尾有0的三位数乘两位数对学生来说比较简单。而错误主要集中于格式写不清楚和忘记补末尾的0;第②题的正确率仅67%,主要错误集中于书写格式和漏掉与十位上的0相乘;第③题的正确率达到80%,大多数错误原因是书写格式错误导致计算结果错误。

由此,笔者发现学生在三位数乘一位数、两位数乘两位数笔算学习的正向迁移作用下,对于一般的三位数乘两位数笔算有着良好的计算基础,掌握这部分的内容较为容易,而乘数中间或末尾有0的笔算乘法对学生来说较为困难,突出问题是书写格式和“补0”出现错误。

基于以上思考,笔者对单元内容进行结构化设计,分七个课时完成教学。第一课时教学三位数乘两位数的笔算,包括因数中间有0和末尾有0的情况;第二课时教学多位数乘多位数的笔算及验算;第三课时教学一个因数不变、另一个因数变化时,积的变化规律;第四课时教学两个因数都变化时,积的变化规律;第五至七课时分别教学“单价×数量=总价”“速度×时间=路程”“工作效率×工作时间=工作总量”数量关系的实际问题。

三、把握本质,落实单元整体教学

为引导学生迁移运用已有知识探索乘法算理,理清乘法算理与算法之间的关系,掌握乘法计算方法,并在此过程中体会转化思想的运用,发展运算能力和推理意识,笔者展开如下教学。

第一课时是三位数乘两位数笔算的学习,包括中间有0和末尾有0的笔算类型,这节课要求学生理清算理,总结算法。教材为了帮助学生理解算理,创设了“速度×时间=路程”的数学情境,笔者借此引导学生自主探索。有的学生用145×10+145×2或145×2×6等口算出结果,有的学生借助已有的笔算乘法经验列竖式计算。学生汇报时,笔者引导他们比较不同的算法,使其充分感受算法的多样性,并通过对比口算、笔算的结果检查计算是否正确。

第二课时是补充多位数乘多位数的笔算及验算。鉴于这是学生最后一次学习整数乘法,到五年级学习小数乘法时,他们必然会遇到多位数乘多位数的情况,所以补充此内容。笔者重点引导学生在理解算理的基础上自主探究算法。关于验算,教材出示“笔算对了吗?用计算器验算一下”。其实多数情况下,学生不能随时拿出计算器验算,要想验证算得对不对,无非是再算一遍或者交换两个因数的位置后计算。一旦交换因数的位置,乘的步骤就会发生变化,这是考验学生是否真正理解算理和掌握算法的好时机。比如四年级下册的一道习题708×42,学生计算时都能按照如图1所示的竖式书写,可到了验算环节,有部分学生像图3那样照抄一遍,还有少部分学生像图4那样写,乘得的积末位没有和相应数位对齐。

对此,笔者从理解算理和掌握算法两方面入手,引导学生突破重难点。首先,出现图4这种情况的学生属于没有理解算理,只是机械地记忆算的过程,他们认为那么多道笔算题,都是每乘一次,积的末位就向左移一位,按自己观察到的规律来算不会错,因此忽略了因数中间有0的那一步其实被省略简写了。用百位上的7×42,得到294个百,积的末位应该和百位对齐,而不是和十位对齐。笔者让这类学生边算边说,指出对错数位的问题,并通过练习理解算理。其次,出现图3这种情况的学生属于没有掌握算法,他们只知道验算的结果肯定要和计算的结果相同,那么过程也应该相同。乘法竖式计算是用下面因数的每一位分别与上面的因数相乘,乘几次就要写几层(因数中有0而简写的除外),而不是反过来。笔者把计算和验算分两步落实,让学生算完对比体会,明确计算和验算虽然结果相同,但是中间的过程是不同的,以此改变他们的刻板印象。

第三课时教学积的变化规律:两个数相乘,一个因数不变,另一个因数乘几或除以几(0除外),它们的积也要乘或除以相同的数。笔者引导学生观察、猜想、举例,验证这个规律,并启发学生思考:一个因数不变,另一个因数加或减几,积也加或减相同的数吗?学生举例:100×20=2000,当100不变,20增加5变为25时,积用100×25计算,得2500,与200相比,积增加了500,而不是5。对于“减几”,学生做出同样的推断。随后,笔者出示练习“一个花圃的宽是8米,面积是200平方米,现将宽增加到24米,扩大后的花圃面积是多少平方米?”多数学生先利用已知信息算出长,再与扩大后的宽相乘得到结果。笔者引导学生直接利用积的变化规律计算,感受其计算优势。

第四课时是积的变化规律的补充,主要探究以下问题:一个因数乘几,另一个因数乘几,积怎么变;一个因数除以几,另一个因数除以几,积怎么变;一个因数乘几,另一个因数除以几,积怎么变。这个内容教材没有安排单独的课时,但在练习中多次渗透,例如8×50,8×25,4×50这组题,笔者引导学生联系积的变化规律,将4×50与8×25对比计算,进而发现“一个因数乘几,另一个因数除以相同的数(0除外),积不变”。这个内容的补充能培养学生的数感,帮助学生获得多种算法,更快地解决问题。

第五、第六、第七课时是常见数量关系的整合教学与拓展延伸,旨在掌握上述三种基本的数量关系及其灵活运用,体会数学与生活的紧密联系。除常规教学外,笔者增加运用积的变化规律解决问题的拓展学习内容。笔者出示问题:已知买5支圆珠笔的钱可以买3支钢笔,那么买9支钢笔的钱可以买几支圆珠笔?在笔者引导下,学生先分析9支钢笔与3支钢笔的数量关系,根据9÷3=3得出9支钢笔是3支钢笔的3倍,因为买5支圆珠笔的钱可以买3支钢笔,所以买9支钢笔的钱能买的圆珠笔数量是买3支钢笔的钱能买的圆珠笔数量的3倍,故列式5×3=15,得出15支。学生通过解答这道题不仅提升了思维能力,还实现了知识的融会贯通。

(作者单位:武汉经济技术开发区实验小学)

文字编辑 张敏