大概念统摄下的高中地理单元整体教学设计探究

作者: 李亚萍 田亚玲

摘 要:大概念统摄下的单元整体教学设计是建构知识结构、落实地理学科核心素养的重要路径。本文以“水循环”为例,依据大概念的层级体系,结合课程标准相关要求,用整体观念对现有教材内容和资源进行统整,通过分析教学内容、提炼大概念、架构单元框架体系、设计单元整体教学目标,以课时教学设计为例,探索了大概念统摄下的高中地理单元整体教学设计与实施路径,凸显大概念在地理学科核心素养落实中的价值,促进学生地理思维的发展。

关键词:大概念;单元整体;教学设计;水循环

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2025)05-0019-05

“大概念”是西方教育家在一定时代背景下提出的理论,而“学科大概念”的引入源于教育专家对学科核心素养落实困境的深入思考,学科大概念为促进学科核心素养的落实提供了新的解决方案[1]。核心素养要求学生掌握在特定情境中解决问题的知识与技能,因此,教学设计架构也应从具体知识点走向相对完整的学习单元。由此可见,单元教学是实现学科核心素养目标的必由之路[2]。

一、大概念统摄下的高中地理单元整体

“大概念”和“单元教学”皆因学科核心素养而生,是当下学科核心素养落地的2个关键词。可在2个层面上讨论“大概念”:一是在中观层面探讨课程问题;二是在课程标准要求的前提下,用大概念的方式从微观层面探讨单元或主题教学的设计[3]。大概念视角下的“单元”也被重新定义:单元是素养目标达成的单位,是围绕大概念组织的学习内容、学习材料和学习资源等的集合[4]。一些学者和教师也将这样的“单元”形象地称为“大单元”。关于大单元的含义,教育界并没有给出统一定论。其中,《义务教育课程方案(2022年版)》修订组组长崔允漷教授认为核心素养下的“单元”不是“教材(学科)单元”,也不是“经验(生活)单元”,而是围绕学科核心素养,对知识、技能、问题、情境、活动、评价等进行组织或结构化所形成的“一个完整的学习事件”,一个学习单位[2]。此外,郑朝晖认为“大单元”并不是一种新出现的单元形式,而是一种处理教学内容的方式与思路,强调教师在教学中要有“整体”意识[5]。

《普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称“课标”)在“关于学科课程标准”中更新了教学内容,要求“重视以学科大概念为核心,使课程内容结构化,以主题为引领,使课程内容情境化,促进学科核心素养的落实”[6],这是在中观层面上明确指出学科大概念在高中地理课程实施中的作用与地位。在课程开发中将学科大概念的思想融入普通高中地理教材是课程改革的必然之举,因此,大概念视域下的单元并不否定以现有教材章节内容为单元内容的组织形式。作为教学实践者,笔者聚焦微观层面的大概念,关注的高中地理单元是依据某一大概念,对教材部分内容进行分析、调整、重组后构成的单元,并用整体性理念与思维理解单元内容,从大概念角度重新设计单元教学活动,以大概念为核心将单元内离散、碎片化的知识联结起来,促使知识结构化,落实学科核心素养的培养,这样的单元在此定义为单元整体。本文以湘教版必修一“水循环”为例,提炼课标、教材内容所蕴含的大概念,立足地理学科核心素养的发展,围绕“水循环”这一主题,以大概念为核心,用整体的观念对现有教材内容和资源进行统整,建立新的单元整体,进行教学设计并实施单元整体教学,在实践中探索大概念统摄下的高中地理单元整体教学实施路径,促进地理学科核心素养的培养。

二、大概念统摄下的单元整体教学设计案例

1.分析课标与教材,明确单元整体教学内容

“水循环”选自湘教版(2019)普通高中地理必修一第四章第一节,课标中对应内容要求为“运用示意图,说明水循环的过程及其地理意义”,包含了水循环的过程和水循环的地理意义两大内容。教材编排包括“水的行星”“自然界的水循环”“水循环的地理意义”和“洪涝灾害防治”四部分内容,从水体这一自然环境要素出发,探究其特征、运动过程、与其他自然环境要素的相互作用及影响等,构成了“水体—水循环—水循环与地理环境及人类活动关系”的知识主线。因此,本节内容的教学可分为3个部分进行,分别是“水循环过程”“水循环与地理环境”“人类活动与水循环”。

2.提炼大概念,以大概念为纽带架构单元整体框架

国内现有的高中地理课程标准等纲领性文件及教科书中未直接阐明大概念,教师需通过对课标和教科书内容等核心资料进行深入、系统的研究,并基于学科结构、知识框架体系、基本概念等对大概念进行梳理和凝练,才能获得相应的大概念。因此,梳理和提炼大概念、建构大概念层级体系是实施大概念统摄下单元整体教学设计不可或缺的课前准备。

(1)提炼大概念

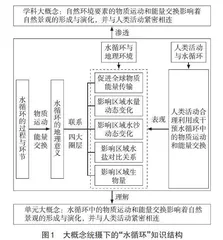

根据李春艳按照大概念统摄范围大小细化的地理学科大概念层级[7],并结合刘徽总结的8条大概念提取路径[8],本文梳理了学科大概念和单元大概念2个层级的高中地理大概念。课标中的学业质量要求是核心素养在育人目标中的具体体现,本案例中探究的水体是自然环境要素的重要组成部分之一。关于自然环境要素的最高水平学业质量要求为“从自然环境各要素的物质运动和能量交换的角度,分析岩石、地貌、大气、水体的运动与变化规律,以及各要素之间的相互影响”[6],此要求为自然环境要素相关内容的学习明确了立足点。结合“地理学是研究地理环境以及人类活动与地理环境关系的科学”这一学科本质,将“自然环境要素的物质运动和能量交换影响着自然景观的形成与演化,并与人类活动紧密相连”提取为学科大概念。“水循环”承载着水体的运动规律,体现了各要素间的相互影响,与人类活动密不可分,其构成的单元内容直接由单元大概念统摄,即“水循环中的物质运动和能量交换影响着自然景观的形成与演化,并与人类活动紧密相连”。

(2)以大概念为纽带,建构单元知识结构

大概念的层级性使层级之间固有的联系成为条理清晰的知识结构中的连接纽带,抽象性特征使其能汇聚离散、碎片化的知识,是学科知识结构的核心[9]。因此,大概念统摄下的单元知识结构建构是单元整体教学设计的必然需求(图1)。

(3)以理解大概念为目标,架构单元整体框架

大概念下的单元主题教学设计主张将概念或观念转化成问题,教师根据所确立的单元主题的“关键概念”及“大观念”,提出引导性问题和探究线索,设计“真实性表现任务”,规划由浅入深的系列探究活动。只有当概念或观念转化成问题,才能成为学生探究或理解的对象[10]。即“问题”是单元整体教学中大概念不断被理解与迁移应用的载体,这样的问题指向单元核心知识,因此也被称为“核心问题”。依据大概念,统摄“水循环”的核心问题为“水循环中的物质迁移和能量交换是如何影响自然景观的形成与演化,并与人类活动紧密相连的?”。围绕核心问题,构建问题链,依据问题链设计课时教学活动,架构单元整体框架(图2),在层层递进中实现对单元大概念的理解及学科大概念的渗透。

3.以落实地理核心素养为目的,确立单元整体教学目标

地理单元教学目标的设计遵循整体性、层次性、可操作性的原则,从地理核心素养的整体角度,促进学生人地协调观、综合思维、区域认知、地理实践力的全面发展[11]。依据课标中核心素养内涵与水平划分、内容要求、学业质量标准等,在分析教材内容、学科重难点知识的基础上,结合学生已有的经验和认知特点,设计“水循环”单元整体教学目标:①通过观察水循环模拟实验,把握水循环的过程与环节,从要素综合的视角分析水循环中的物质运动和能量交换,在综合思维的培养中初步认识水循环的地理意义;②以具体区域为参照,对比模拟实验与自然界中的水循环、不同区域的水循环差异,绘制水循环示意图展示自然环境中的水循环过程,从水体运动的角度强化区域认知;③通过洪涝灾害的案例探究,把握水循环联系四大圈层的具体表现,并以洪涝灾害的防治为背景,通过调查当地不同程度洪涝灾害发生的频率,了解其成因,把握其防灾减灾措施,落实地理实践力的培养;④通过实践考察,收集当地人类活动影响水循环环节的相关资料,客观评价人类活动对水循环中物质运动和能量交换的具体影响,谋求和谐的人地关系。

4.基于大概念的“运用水循环”教学设计

第三课时“运用水循环”是“水循环”单元整体教学中的一个课时,其教学设计围绕“人类活动如何通过合理利用与干预水循环中的物质迁移和能量交换,实现人地协调发展”的问题展开,问题与真实性情境的结合,有利于培养学生解决问题的能力,促进知识的迁移应用,落实地理学科核心素养的培养。本课例选取长江三峡大型水利枢纽这一真实情境,通过具体问题的探究,逐步将事实性知识向大概念聚焦,深化学生对大概念的理解,并建构知识结构促进知识的迁移应用。“情境导入—问题探究—知识结构—迁移应用”是本课例中大概念统摄下单元整体教学实施的基本环节,教学设计如表1所示。

三、大概念统摄下的单元整体教学设计特点与反思

从大概念的层级体系高度审视“水循环”的单元整体教学设计,更加关注单元内知识的整体性,单元间知识的关联性,利于单元内知识结构的建构,并找到单元间知识结构串联的线索,从而将学科内离散的、碎片化的知识聚焦于“地理学是研究地理环境以及人类活动与地理环境关系的科学”这一学科本质,凸显大概念在培育学科核心素养上的价值。学生在学习中通过学习核心问题承载的大概念,更易在理解大概念的基础上建构知识结构,促进知识的迁移应用,充分体现了大概念在单元整体教学实施中的意义。

从本单元内容的教材位置来看,属于高中地理必修一模块。从学业质量水平4中物质运动和能量交换的角度审视和学习单元内容,对于学考生而言,要求偏高,在情境问题设计的层次性及难易程度上需结合学业质量水平要求进行适当调整;对于选考生而言,该内容的设计符合相应的学业质量水平要求。以大概念为线索建构的知识结构更有利于学生在理解知识的基础上提升学习迁移能力。

关于教学评价,本教学案例虽有互评和师评的形式,但未形成具体的评价量表,对于学生的过程性评价仅有定性分析,缺乏量化数据,终结性评价仅有师评,缺乏客观性。可在自评、互评和师评的多样化评价形式中根据过程性评价和终结性评价的需求,设计规范化的评价量表,有效促进教—学—评一致性的达成。

参考文献:

[1] 李刚,吕立杰.学科大概念基本样态与课程角色的比较与分析[J].教育科学研究,2020(9):46-51.

[2] 卢明,崔允漷.学科核心素养呼唤单元教学[J].课程教材教学研究(教育研究),2020(Z3):58.

[3] 崔允漷.论大观念及其课程意义[J].上海课程教学研究,2015(10):3-8.

[4] 刘徽.大概念教学——素养导向的单元整体设计[M].北京:教育科学出版社,2020.

[5] 郑朝晖.语文学习任务群相关概念厘析[J].教育研究与评论,2023(6):52-56.

[6] 中华人民共和国教育部.普通高中地理课程标准(2017年版2020年修订)[M].北京:人民教育出版社,2020.

[7] 李春艳.中学地理“大概念”下的单元教学设计[J].课程·教材·教法,2020,40(9):96-101.

[8] 刘徽.“大概念”视角下的单元整体教学构型——兼论素养导向的课堂变革[J].教育研究,2020,41(6):64-77.

[9] 田亚玲.大概念统摄下的地理知识结构化路径探究——以“地表形态的变化”为例[J].地理教学,2024(20):9-13.

[10] 张华.论大观念课程与教学[J].当代教育科学,2023(1):3-13.

[11] 王家祚.基于大概念的单元教学目标设计——以“大气”为例[J].地理教育,2021(5):8-11.