核心素养导向下跨学科主题学习教学设计

作者: 罗春宇 李默涎 李建伟

摘 要:《义务教育地理课程标准(2022年版)》和义务教育2024年版地理教材都已将跨学科主题学习纳入正式课程内容,其在一线教学中的实践与推广已成大趋势,成为落实学生地理核心素养培育、完善高阶认知、提升学生解决实际问题能力的重要途径。本文以学科核心素养培育为导向,打破学科壁垒,关注跨学科课程设计与实施,以义务教育人教版地理新教材七年级上册“探索外来食料作物传播史”跨学科主题学习为例,以期对初中地理与历史的跨学科主题学习教学设计与开发路径、课程实施与改进做出探索。

关键词:跨学科主题学习;史地融合;核心素养

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2025)05-0029-05

在真实生活情境中,学生面对问题时需综合思考,此时,需运用多学科知识与能力解决问题。课堂学习是为学生走入社会、解决生活情境中的真实问题做准备,在学校学习中应培养学生解决问题的能力。核心素养是一种面对复杂的生活情境,以(跨)学科观念、知识技能及世界观、人生观、价值观为动力分析情境、提出问题、解决问题、交流结果的综合品质[1]。本文立足于学科核心素养,探索跨学科主题学习在教学实践中的课程设计与实施。义务教育人教版地理新教材七年级上册设置了“探索外来食料作物传播史”跨学科主题学习,要求学生了解生活中的外来食料作物,探寻其传播史。以番薯引入我国为例,创设情境,构建知识体系,以培育学生核心素养为导向,以解决真实问题为目的,巧妙设计问题链,探索番薯的“前世今生”。

一、跨学科主题学习教学设计路径

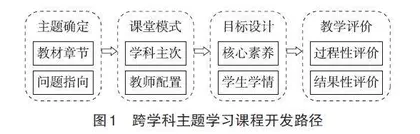

《义务教育地理课程标准(2022年版)》(以下简称“地理新课标”)要求跨学科主题学习课程不少于地理课程总课时的10%,2024年义务教育人教版地理新教材(以下简称“地理人教版新教材”)中专设跨学科主题学习[2]。因此,在实际教学中开展多学科参与、以解决实际问题为目的的跨学科主题学习课堂将成为常态。跨学科主题学习不局限于教材的已有内容,教师还可根据学情与本土资源进行跨学科主题学习的课程开发。在一线教学中,部分教师对跨学科主题学习课程设计和实施仍感到困惑,因此,本文就跨学科主题学习的主题确定依据、课堂模式、教学目标设计、教学评价做出路径探索与经验总结(图1)。

1.主题确定依据

(1)教材章节

根据教材章节指定跨学科学习主题往往需要多学科教师根据本学科教学进度、学情,对教材某一章节进行整合。这在实际实施中会遇到进度不一致、教材知识难以完全融合的情况,给跨学科主题学习带来难度。因此,以教材章节为主题需要以某一学科为主干,其他学科辅助进行跨学科主题学习设计,在学习中引入次要学科的方法和手段解决主要学科问题,以便更好、更快地达到教学目标。如以“‘薯’天下英雄”跨学科主题教学为案例,依据地理人教版新教材,选择有以小见大效果的典型内容,以番薯的来源、引入历史、适种条件、历史影响为逻辑线索,探索番薯的“前世今生”,从而提升学生跨学科解决真实问题的能力。

(2)问题指向

针对一些生活情境中的真实问题或事件,以及学生遇到的无法用单一学科知识解决的问题,可将其设置为学习专题并利用多学科融合教学解答。这时可创设情境,梳理问题逻辑下所需的学科知识,在多学科教师合作下设计课堂,力求逻辑清晰、课堂问题明确,达到运用多学科知识解决问题的目的。

2.课堂模式

(1)学科主次

单学科为主,其他学科为辅。这种模式适应性广,利于开展,以某一学科为主,在现有课时中引入其他学科作为辅助。教师需挖掘教材中隐藏的跨学科知识,充分利用其他学科知识开展跨学科活动解决本学科学习中遇到的综合性问题。

多学科兼容,无主次之分。这种开展模式适合以解决生活问题为指向的跨学科主题学习,需综合分析解决问题。难度在于需多学科教师合作开发,整合各学科知识,运用多学科思维,在学习中训练学生的多学科能力。应明确主题及问题主线,按照“是什么—为什么—怎么办”的问题解决逻辑设计主题探究式课堂。

(2)课堂教师配置

单教师教学。单教师教学课堂是相对传统的课堂,对学生而言较易适应,也节省人力成本,但需要教师在本学科教学能力较强的同时对多学科知识有广泛涉猎,对教师能力要求较高。单教师教学仍需多学科教师合作,以确保知识传达和学生能力训练的科学性。此模式适用于单一学科为主,其他学科为辅的课堂。

多教师同堂教学。多教师在课堂上的良好配合可大大提升课堂效果,使学科知识的讲解更加准确,核心素养也能得到更好落实。但同时也会使学生产生学科间的割裂感,思维随教师更换而强行转换,导致多学科知识融合不够充分。此模式适用于多学科兼容,且学科专业知识涉及较深,需专门学科教师讲解的课堂。

3.教学目标设计

无论何种模式的跨学科主题教学都应以培养学生学科核心素养为出发点[3]。制定教学目标时以学科核心素养为导向,拆分任务,使各教学环节层次清晰,确保教学目标明确、可评价。以生活问题为导向的跨学科主题学习应结合多学科核心素养设置跨学科主题教学目标。但以本学科为主,其他学科为辅的跨学科学习课堂应以落实本学科核心素养培养为主要任务,在教学目标设计时参考辅助学科的核心素养培养要求。在教学目标设计时还需考虑学生的已有经验、认知能力、心理特征和学习风格等方面,结合学生学习兴趣,制定教学目标,设计与之匹配的教学活动。

4.教学评价

跨学科主题学习教学评价应具有多样性,关注学生在过程中表现出的认知策略和核心素养的达成,强调学习者对知识的深层理解及实际应用能力[2]。从学习过程性评价和终结性评价两方面对学生的课堂表现和学习成果进行评价,分为课堂表现、学科整合、合作学习、实践能力与作品质量5个评价指标,每个指标下分3个水平目标进行量化评价,通过自评、互评、师评的方式进行评比(表1)[4]。这样的评价方式能让教师更加全面地了解学生在整个跨学科学习中的收获,也能让学生明确自身学习情况,进而引导其调整自身学习状态。

二、“‘薯’天下英雄”教学设计与实施

1.设计思路

地理人教版新教材七年级上册专门设置了跨学科主题学习——“探索外来食料作物传播史”,在中国的农作物传播史上有四大外姓家族:“胡”姓、“番”姓、“洋”姓、“西”姓,它们来自世界上不同的国度,共同为中国的历史发展与经济发展做出了贡献。课程以老百姓餐桌上常见的番薯为例,它既是乱世百姓的“救命粮”,也是盛世乡村振兴的新“薯”光。以番薯引进、传播与发展过程的史料为依据,结合世界地图与中国地图,分析番薯引进我国的历史背景、历史影响以及番薯引入与种植的时空演化如何体现人地协调。“‘薯’天下英雄”跨学科主题学习教学设计以地理与历史学科核心知识为起点,整合学科内容,梳理知识逻辑,在探究并解决番薯的传入路径与历史影响的实际问题过程中渗透学科核心素养(图2)。

2.教学目标

“探索外来食料作物传播史”这一跨学科主题学习活动涉及历史、地理学科的有关学科能力,虽设置于七年级上册教材,但与历史人教版新教材中七年级下册“清朝前期社会经济的发展”和地理人教版新教材中八年级上册“农业”两课有着密切联系。因此,可在本课中结合学情,对相应学科知识、能力加以渗透,为学生接下来的学习做好铺垫。根据历史、地理学科课程标准要求并兼顾两者学科核心素养培养要求制定的跨学科主题学习教学目标如图3所示。

3.教学过程

【导入】在中国的农作物传播史上有四大外姓家族:“胡”姓、“番”姓、“洋”姓、“西”姓。如胡萝卜、番薯、洋葱、西兰花,今日的课堂主角是番薯。“番”在汉语词典里的意思为外国或外族,“番”姓成员多来自美洲。今日以生活中常见的食物——番薯为例,探索外姓家族食料作物在我国传播的历史故事。

(1)“薯”从何处来

【材料展示】材料一:番薯,其野生种群起源于美洲墨西哥及哥伦比亚、厄瓜多尔到秘鲁一带的热带地区,由印第安人人工种植成功,哥伦布初见西班牙女王时,曾将由新大陆带回的红薯献给女王,西班牙水手又将红薯传至吕宋(今菲律宾),葡萄牙水手则将红薯传至交趾(今越南)。传入中国的时间约在16世纪末叶,至少有3种可能的途径:一是葡萄牙人从美洲传到缅甸,再传入中国云南;二是葡萄牙人从美洲传到越南,广东东莞人陈益或吴川人林怀兰将之再传入中国广东;三是西班牙人从美洲传到菲律宾,福州长乐人陈振龙将之再传入中国福建[5]。

【学生活动】①自主探究:阅读材料,指出番薯传入中国源于哪次历史事件?②小组合作:阅读材料,在世界地图上(图略)用箭头绘制出番薯从美洲传入中国的路径,并在箭头上标注传至我国的时间。

【设计意图】根据材料找到番薯传入我国的基础是新航线的开辟这一史实。根据对材料的解析,结合地图绘制出番薯从起源地传入我国的路线,并向全班同学展示所绘路线。以此培养学生的时空观念、综合思维和地理实践力。

(2)“薯”于历史的感动

【材料展示】材料二:明朝276年间,水、旱、虫、震、疫、沙尘、风、雹、雷击、霜、雪、冻害12类自然灾害,总共发生了3 952次。其中,水灾、旱灾、地震、瘟疫4类自然灾害最为严重。

——《中国灾害通史·明代卷》

材料三:臣自正月离家北上,出境行二十里,见道旁刮人肉者,如屠猪狗,不少避人,人视之亦不为怪。於是毛骨懔懔。又行半日,见老妪持一死儿,且烹且哭。

——(万历年间)《饥民图》自序

材料四:明万历二十一年(1593年)五月,福建商人陈振龙,在菲律宾群岛中的吕宋岛购得薯“藤数尺,并得刈植藏种法归,私治畦于纱帽池舍傍隙地。依法栽植,滋息蕃衍,其传遂广”。

——《金薯传习录》

【学生活动】阅读材料,分析番薯是在怎样的历史背景下由谁传入中国。

【教师活动】在3条番薯进入中国的路线中,陈振龙一线的传入,史料记载更为明确翔实,且经后世研究者多次考证评述,知名度与影响力也因之更高。教师由此扩展中国番薯之父陈振龙的简介,播放陈振龙冒险将番薯藤带回中国并培育推广的纪录片片段。

【设计意图】通过让学生了解番薯进入中国这段坎坷的历史,体会陈振龙热爱国家、心怀天下的无私精神。学生对史料内容深入分析后,提取关键信息,表达自身观点,增强其材料处理能力。通过对真实史料的辨析,学生逐步树立正确、客观认识历史事物的求真态度,落实唯物史观与史料实证历史核心素养的培养。

(3)“薯”香万里路

【材料展示】材料五:世界气候分布图、中国行政区划图、中国气候分布图(图略)。

【学生活动】自主探究:结合小组所绘番薯传入我国路线图,分析番薯发源地及传播途经地气候特征,推测番薯的生长习性。

【材料展示】材料六:番薯喜光喜温、耐旱、怕冷、不耐寒,适宜的生长温度为22 ℃~30 ℃,温度低于15 ℃时停止生长,光照有利于促进开花和促使根块膨大。耐酸碱性好,土壤适应性强,红薯能够适应土壤pH值在4.2~8.3的范围[6]。

【学生活动】小组合作:阅读材料五与中国行政区划图、中国气候分布图,分析番薯在中国的适种范围。

【设计意图】通过不同地理要素类型地图的叠加,结合材料,引导学生分析番薯种植与自然要素间的关系,分析中国适宜番薯种植的区位因素。增强学生的读图、析图能力,使学生学会从时空的综合视角分析地理现象,培养学生的时空观念、区域认知与人地协调观。

(4)“薯”说盛世

【材料展示】材料七:甘薯“每亩可得数千斤,胜种五谷几倍”。

——陆耀《甘薯录》

材料八:(清朝时)高产作物番薯的种植,也由福建等沿海地区很快推广到河南、山东、直隶、山西、贵州等省。

——朱绍侯等主编《中国古代史》