旅游管理类境外生人才培养改革路径探索

作者: 殷杰 吴佳佳

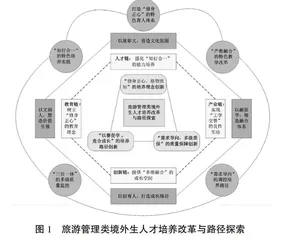

摘 要:在分析旅游管理类境外生人才培养背景的基础上,剖析目前旅游管理类境外生人才培养存在的问题。在此基础上,提出打造“修身正心”的特色育人体系、夯实“知行合一”的特色培养实践、推进“产教融合”的特色教学改革、践行“需求导向”的调控培养路径、实施“三位一体”的多级质量监控五大培养路径。

关键词:境外生教育;旅游管理类学生;人才培养;培养模式;改革路径

中图分类号:C961 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)11-0019-05

Abstract: On the basis of analyzing the training background of overseas tourism management talents, this paper analyzes the existing problems in the training of overseas tourism management talents. Therefore, this study puts forward five major paths, such as building a characteristic education system of "self-cultivation and integrity", consolidating the characteristic training practice of "integration of knowledge and practice", promoting the characteristic teaching reform of "integration of production and education", practicing the "demand-oriented" regulation and training path, and implementing the "trinity" multi-level quality monitoring.

Keywords: education of overseas student; tourism management students; talent training; training mode; reform path

党的二十大报告明确强调,“围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象建设社会主义文化强国”。如何促进文化传播传承,讲好中国故事已成为推进文化自信的重要举措。值得注意的是,传承和弘扬中华优秀文化,促进中外文化交流已成为海外统一战线建设的重要工作。因此,文化交流、传播中华文化成为港澳台侨与华裔新生代学生培养的重要理念[1]。另外,党的二十大报告强调,“坚持以文塑旅、以旅彰文,推进文化和旅游深度融合发展”。推进文旅深度融合应该贯穿各个层面。当然,教育领域的文旅深度融合也成为人才培养的新导向。如何从教育维度推进文化、旅游深度融合,培养文旅融合型人才也成为旅游管理类专业人才培养的重要话题[2]。

《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》明确指出“推进产教融合人才培养改革”。其中,推进产教协同育人、加强产教融合师资队伍建设、健全高等教育学术人才和应用人才分类培养体系等均是人才培养改革的重要内容[3]。值得注意的是,在深度推进产教融合实践中,在人才培养供给侧改革进程中,需要重点考虑如何推动教育教学、人才培养、产业合作以及创新创业的有机融合[4-5]。因此,探索港澳台侨与华裔新生代学生的人才培养模式与培养路径,重点将文化链、教育链、人才链、产业链与创新链实现有机对接,形成产业、教育、人才与创新的深度融合具有重要意义。

此外,自1980年以后,国际高教界普遍重视实践教学、强化应用技术型人才培养[6-8]。学生实践与创新能力的培养离不开实践教育环节。学生综合素质的提升与就业、适应行业的能力也需要实践教学的前期导入与支撑。《国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见》明确强调“健全高等教育学术人才和应用人才分类培养体系,提高应用型人才培养比重。推动高水平大学加强创新创业人才培养,为学生提供多样化成长路径。大力支持应用型本科和行业特色类高校建设”。由此,旅游管理学科应重点探索应用型人才的培养[9]、探索“一专多能”的复合型人才培养。

不难发现,文化传播已成为人才培养的新核心,文旅融合则是人才培养的新方向,产教融合成为人才培养的新导向,应用人才是人才培养的新重点。基于此,本研究重点结合文化传播、文旅融合、产教融合等理念来探索培养应用型旅游管理类境外生的改革路径。

一 旅游管理类境外生人才培养存在的问题

(一) 教育链:缺乏特色育人理念引领

港澳台侨学生思维活跃,创意创新能力较强,敢于提想法提观点,但实践能力不足,实践机会不多,部分学生生活习惯、学习态度较为“佛系”“躺平”,需重点加强境外生实践能力培养。然而,在课堂教学、课程作业、实习实践、学科竞赛、文体活动和毕业论文等方面长期缺少核心教育理念来统领,很难实现境外生培养的全贯通与各环节相互关联,难以实现一体化、贯通式培养。

(二) 人才链:缺少多元能力培养体系

就旅游管理类境外本科生人才培养而言,知识、能力与素质是多数院校课程建设的主要内容。专门针对学生的“创新能力”“创业意识”“创造思维”培养与提升不足,无法实现教育链—人才链—创新链之间的有机衔接。此外,境外生思维活跃、动手能力强,但针对性的实践培养体系相对缺乏。

(三) 产业链:缺乏持续系统实践锻炼

传统旅游管理类境外生人才培养注重理论学习、知识讲述与课堂教学,对于实践型、应用型人才培养不足,重理论策划,轻实战模拟;重课堂学习,轻现场教学;重学校学习,轻产业实践等问题[10]。因此,如何科学应用“产教融合,协同育人”的方式实现产业链、教育链和人才链的良性互动,如何加快推进产业—教育—人才的有机对接亟待探索。

(四) 创新链:缺乏多维创新融合空间

港澳台侨学生文化多元,习俗各异,不同生源地区的学生间融合程度不高,与境内生群体间整体融合也有待加强,学生间仍旧是个体或者小群体为主,集体意识不高。因此,如何通过“产教融合”“赛教融合”“科教融合”“组织融合”等多维融合方式,重点解决港澳台侨与华裔新生代学生关于“融合”的需求亟待关注。

二 旅游管理类境外生人才培养的改革路径

结合旅游管理类境外生人才培养改革的背景及人才培养过程中存在的问题,针对性构建旅游管理类境外生人才培养改革的路径(图1),具体改革路径包括以下方面。

(一) 打造“修身正心”的特色育人体系

1 修身——以文润人:立足价值引领,做好品格塑造

一是重点结合传播中华文化的使命,加强境外生教学计划修订完善工作,在人才培养方案中加入跨文化传播、中华餐饮文化、文化创意产业导论和世界遗产概论等文化类课程,加强港澳台侨学生中华优秀文化学习。二是推进中华传统优秀文化通过通识教育必修、通识教育选修和学院专题讲座、课程思政示范课堂等多元方式结合,打造港澳台侨学生中华文化、本土文化学习矩阵,全方位、多层次开展中华文化、本土特色文化体验活动,全面提升港澳台侨学生思想素质、文化自信与民族认同,夯实港澳台侨学生思想基础,塑造港澳台侨学生基本价值观、人生观和世界观。三是坚持组织境外生参加中国国情考察研习、乡村振兴调研等,积极鼓励境外生参加暑期社会实践活动,深入乡村、深入基层展开深度调研,领略中国现代化建设的伟大成就,体会中国道路、理论、制度和文化,厚植爱国情怀和友华情结,激发实现中华民族伟大复兴中国梦、推动人类和平进步的内在动力。四是有机融合各类专业活动与文化活动,推进境外生鸡尾酒会、专业品鉴会的开展,持续开展中华传统文化、优秀本土文化体验学习,加强境内外生认知国情、感悟发展、提升文化自信,进而推进中华优秀文化传播。

2 正心——以旅彰文:传播中华文化,讲好中国故事

围绕讲好中国故事、传播中华文化和传授现代科技,初步建成通识课、基础课、专业课有机衔接的境外本科生课程体系。一方面,开设互联网文案写作与短视频制作、旅游大数据挖掘与应用等课程,向境外本科生传授现代科技;开设跨文化传播、世界遗产概论等课程,向境外生讲好中国故事,传播中华文化。另一方面,积极通过境外生百村千人行活动、千企千村行、特色文体活动——“用专业讲好文化故事”、主题教学活动周、小学期等多元形式开展中华文化教育,让境外生感受乡村振兴之美、世遗文化之壮、中华文化之深。

3 格物——以融促学:学业多维融合,学好多维技能

一是推进产教融合。探索建立多支专业志愿服务队伍,吸收境外生加入团队,积极推进境外生百村千人行、境外生志愿服务队等系列活动。推进境外生志愿服务队积极参与各类专业活动、产业活动,并通过网络智媒体、短视频等渠道发布,夯实境外生专业能力。二是推进赛教融合。坚持“以赛促学、以赛代训”等理念,推进旅游管理类境外生重点参与“互联网+全国大学生创新创业大赛”“挑战杯全国大学生课外学术作品科技竞赛”“全国高校商业精英挑战赛会展专业创新创业实践竞赛”“全国高校商业精英挑战赛品牌策划竞赛”等诸多专业竞赛,重点提升学生在模拟实战中强化语言、汇报、PPT制作、现场答辩和专业知识等能力,力求境外生运用专业知识,掌握专业知识。三是推进科教融合。积极推进“科教融合”,积极鼓励境外生开展科学探索,推进境外生创新创业训练计划项目,境内外生联动,鼓励其联合组队进行社会实践、大学生创新创业训练以及各类科教活动。四是推进组织融合。积极推动各专业采用同向融合方式与境内生混合编班,共同组成班集体,并至少设置1名境外生担任班委,积极鼓励境外生参加校内、院内学生组织(社团)。学院专门设立境外生联络部、境外生主席等职,积极给予境外生同学学习锻炼机会。

4 致知——以创育人:推进多维改革,建好育人体系

一是推进学分改革,改进授课学期。根据境外本科生培养内容,考虑将其毕业学分降低至150个学分。针对专业基础课,如会计学原理、财务管理、战略管理等课程,实行不同专业错开学期开课,学时可以选择不同课堂进行学习。二是创新课堂教学,改进方式方法。以会展经济与管理专业课程为例,如在会展场馆管理课堂中引入创意策划+翻转课堂,在课内有限空间实践自身“无限”创意。如探索企业参展实务组织学生自行在校内进行组展、参展,开展会展文化节活动。三是加强学风建设,改进学业预警。对境外生全方位开展学风专题教育,宣讲优秀学风传统和学习纪律。此外,支持教师严肃课堂纪律、严格学业标准,推进“无手机课堂”,落实每节课点名制度、班级学委自主签到制度。此外,大力加强考风考纪的监督检查,对于考试作弊等违纪行为,依纪依规严肃处理。积极组织班级同学加强师生交流和学习辅导,针对较为难学的课程开展期末专题复习、互助自习等形式,激发境外生的自信心、上进心和学习动力。此外,鼓励班主任建立常态化学习帮扶机制,建立补考假期打卡学习微信群,督促参加缓补考同学积极复习、打卡,向学习遇到困难的境外生提供专业化的指导帮助。

(二) 夯实“知行合一”的特色培养实践

1 工学交替,理论实践双夯实

打造通识教育必修课、通识教育选修课、专业基础课、专业核心课、专业选修课、专业实践课和社会实践课等于一体的特色课程体系。课程体系设置上,兼顾理论学习与实验实践教学,形成“四年课程学习+大一认知实习+大二综合实训+大三专业竞赛+大四生产实习”于一体的“知行合一”的特色课程体系(图2)。