新时代实践创新型人才培养模式构建

作者: 韩淼 廖维张 侯敬峰 庄鹏 金珊珊 苑泉

摘 要:传统土木工程专业亟需紧密结合数字化和智能化技术发展,开展新工科升级,致力培养新时代实践创新型人才。结合新时代教育理念,基于目标导向,从课程体系重构、实践平台提升、创新动力激发、师资队伍建设四个维度,构建新时代土木工程领域实践创新型人才培养模式,在土木工程专业人才的培养中实践取得显著成效。

关键词:土木工程;新工科;实践创新;人才培养;培养模式

中图分类号:G640 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)11-0028-04

Abstract: The traditional civil engineering profession is obliged to closely integrate the advancement of digital and intelligent technologies, undertake new engineering upgrading, and endeavor to cultivate practical and innovative talents in the new era. Combined with the educational notion of the new era and based on the goal orientation, the training model for practical and innovative talents in the civil engineering field in the new era has been established from four dimensions: curriculum system reconstruction, practice platform enhancement, innovation motivation stimulation, and teacher team construction. The practice has yielded remarkable outcomes in the training of civil engineering professionals.

Keywords: civil engineering; new engineering; practice and innovation; personnel training; cultivation mode

发展新质生产力是新时代高质量发展的着力点,其显著特点是创新,传统专业亟需新工科升级,紧密结合数字化和智能化技术赋能行业的转型升级,致力培养新时代实践创新型人才,为社会和行业高质量发展提供新质生产力的人力支撑。但高校在新时代实践创新型人才培养方面,还存在着学生实践能力不足,创新意识不强等问题。不少高校开展实践创新型人才培养模式探索,结合本校实际从不同角度提出培养模式。

本文将结合数字化和智能化技术推动人才培养新工科升级,探索课程体系重构机制;致力提升学生工程实践能力,探索创建工程建设的虚拟场景,虚实结合培养工程实践能力;基于认知规律,创建系统的创新动力激发机制,激发学生创新动力,构建新时代实践创新型人才培养模式。

一 培养模式构建

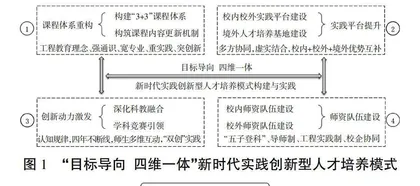

北京建筑大学土木工程专业是国家级一流专业建设点、北京市重点建设一流专业,具有鲜明的行业特色,人才培养始终坚持立德树人、开放创新的教育理念,对标国家重大战略和建筑行业转型升级需求,以培养土木工程领域实践创新型技术骨干和领军人才为目标,秉承工程教育背景下厚基础、宽口径的大类培养理念,面向未来、面向行业、面向工程、面向国际,持续推动学生专业能力、实践能力、创新能力、国际工程能力和数字化能力的交汇融合,以百年深厚的专业办学历史积淀,结合新时代教育理念,不断创新,构建了基于目标导向的“课程体系重构、实践平台提升、创新动力激发、师资队伍建设”“四维一体”新时代土木工程领域实践创新型人才培养模式,如图1所示。

(一) 建立目标导向的课程体系重构和课程内容更新机制

1 构建“3+3”课程体系

以思政教育为引领,坚持工程教育专业认证的建设理念,强通识、宽专业、重实践、突创新,构建“通识教育+专业教育+双创教育”的模块化主干课程体系。在专业课教学中,以解决工程复杂问题为目标,设置了强化学生在高层建筑设计与施工、深基坑设计与施工、城市复杂高架桥设计与施工、城市道路可持续设计与施工、地铁工程设计与施工等方面知识与能力培养的系列实践类特色课程模块;在AI、大数据、云计算等新兴技术发展的背景下,结合新工科发展,增设了BIM实训、BIM5D施工虚拟仿真、BIM VR/AR实训等智能建造类课程模块,实现传统专业新工科升级;为适应国家“一带一路”倡议发展对国际工程人才的需求,依托学校牵头成立的“一带一路”沿线国家建筑类高校国际联盟,设置国际工程项目课程模块。构建了“3+3”实践创新型人才培养特色课程体系,如图2所示。

2 重教改提升课程建设水平

推进“一人一教改”,汲取行业最新发展成果及时更新讲授内容,精选国家重大标志性工程开展案例教学,构建课程内容更新机制,利用数字化技术和先进教学方法重构授课模式。探索以学生为中心的课程体系和教学内容的新模式,实现“以教师为中心”向“以学生为中心”的转变,构建教与学的新型关系,使学生在初步掌握辩证思维方法的基础上,提升分析及解决问题的能力;以思政教育为引领,将课程思政融入专业知识讲授;将专业知识传授由教室延伸到工程现场,将工程实践应用作为课堂讲授的补充;借助精品慕课安排课前预习与课后知识巩固;充分发挥通识课程、专业课程、特色课程的育人功能,激发学生学习主动性,培养工程素养,课程建设水平显著提升,土木工程施工课程2019年获批北京市优质课程,2020年获批国家级一流课程,如图3所示。

(二) 开拓校内校外和境外互补的虚实结合实践平台提升途径

1 校内实践平台体系建设

升级传统教学科研平台,融入BIM技术、VR技术、“互联网+”等信息技术,开展土木工程实训实验平台、智能建造实验室、建筑工程技术展示中心、城市道路设计仿真平台、城市地铁施工仿真平台等实践平台的建设,实现虚拟现实技术与专业教育教学融合,构建以学生为中心的虚实结合的实践教学体系。建立建筑工程技术展示中心,将工程现场引入到专业课程教学中,满足学生对复杂施工工艺过程的教学需求,突破传统教学方式,真实还原工程现场,令学生有很强的代入感,让学生能更容易地将专业理论和工程实践更好地结合起来。建设智能建造实验室,将BIM+VR技术运用到专业课程教学,形成可视化、互动式和沉浸式的装配式钢结构等课程教学产品,打造具有存在性、多感知性、交互性等特征的教学新模式,帮助学生对复杂工程问题进行直观理解,提高了学生分析认识、解决复杂工程问题的能力。建成土木工程施工教学资源库,涵盖北京大兴国际机场、国家速滑馆、FAST、中国尊、港珠澳大桥、城市综合管廊等土木工程重大工程施工照片、现场施工录像、施工工艺动画等资源,加深学生对抽象的理论知识和复杂的工艺过程的理解。

2 校外与海外人才培养基地建设

注重校企协同,建设校外人才培养基地,为学生开展工程实践提供保障。与企业共建1个国家级、2个省部级实践教学基地,校院级实践基地20个。与国家级实践教学基地协同,拓展建立海外实践基地,创新学生海外毕业设计模式,依托企业海外工程,选派学生到海外工程项目进行1学期的“真题真做”毕业设计,参与国际工程建设,培养学生国际工程能力。

(三) 创设四年不断线递进的创新动力激发模式

1 深化科教融合

建立和完善科研反哺教学机制。土木工程专业教师形成了若干个在全国具有比较优势的特色学科领域和创新团队,将最新科研成果融入课堂,并吸收本科生加入教授科研团队,组建“教授-青年教师-研究生-本科生”研究学习梯队,激发学生探索热情,提升创新意识。

2 学科竞赛引领

以学科竞赛、科技立项为驱动,强化第一、二课堂联动,基于学生的专业认知程度和规律,建立提高专业认识、巩固专业基础、增强专业实践、提升创新能力的四年不间断“启蒙—体验—实践—挑战”递进式大学生“双创”能力培养模式,激发创新精神,如图4所示。

提高专业认知——针对一年级学生开展启蒙式创新活动。针对大一学生,以培养专业兴趣与认知为目标,以趣味性为切入点,开展如“纸楼”大赛、模型制作科技活动周等,实现学生100%全覆盖,提高专业认知。

巩固专业基础——针对二年级学生开展体验式创新活动。二年级学生在学习专业基础课程基础上,借助教授讲坛、工程专业实践等体验式创新活动,开拓专业视野、巩固专业基础。

增强专业实践——针对三年级学生开展实践式创新活动。对于三年级学生,增强专业知识掌握,借助结构承载力大赛、本科生科技训练项目等,提升学生对专业知识的综合应用能力。

提升创新能力——针对四年级学生开展挑战式创新活动。为全面提升四年级学生的创新能力,通过参加国家级、市级大学生科技创新竞赛,让学生交流学习、实践创新、挑战自我,实现创新能力提升。

(四) 建立校企协同互促的师资队伍建设范式

1 校内师资队伍建设

积极引进和培养青年人才,实施“换脑子、结对子、架梯子、搭台子、压担子”“五子登科”计划,发挥教学名师引领,创新团队传帮带机制,实行青年教师导师制,安排青年教师全过程助课,试做课程设计与毕业设计;实行青年教师工程实践制,依托校外实践教学基地,安排青年教师到企业开展为期1年工程实践;实行青年教师教学观摩竞赛制,参加学院青年教师教学基本功比赛,提高教学水平;定期邀请行业专家来校举办讲座、开展学术交流,持续提升教师工程知识;鼓励出国访学开拓国际视野,建立了青年教师的教学科研、工程实践能力全方位培养机制,为实践创新型土木工程专业人才培养提供师资保障。

2 校外师资队伍建设

强化校企合作,聘请工程实践经验丰富的行业专家,与校内教师组建教学团队,承担课程讲授和深度参与学生企业实习、课程实践教学、毕业设计指导,形成校企协同育人机制。

二 培养模式效果

(一) “3+3”特色课程体系有效践行了创新实践型人才培养理念

坚持行业需求导向,构建“3+3”特色课程体系,突出创新能力培养与工程实践训练,充分发挥实践育人理念。与南锣鼓巷社区开展红色“1+1”共建活动,研发人流监测预警系统,解决社区停车难问题,获得2017年北京市高校红色“1+1”活动一等奖,登上《北京日报》头版头条;与房山区张坊镇穆家口村联合共建,用“微改造”“新材料”“金点子”点亮古村落美好生活,获得2019年北京高校红色“1+1”活动一等奖第一名。

(二) 多层面实践教学平台体系全面提升学生工程实践能力

构建以学生为中心的创新实践教学体系,建立虚实结合的实践教学基地;积极拓展校企合作,深化国家级、北京市级的教学科研平台建设,建设国际工程实践基地。一批国际工程项目毕业生已成为“一带一路”国际工程建设的主力军和核心骨干,服务于马来西亚、安哥拉、赞比亚、毛里求斯、阿联酋等国家建设项目,其中一位毕业生成长为项目总工,主持了坦桑尼亚姆万扎机场等工程建设。

(三) 四年不断线的递进式创新机制激发学生在高水平创新竞赛中取得优异成绩

学生积极进入教授科研学习团队,通过系统的科研、工程实践训练,创新能力得到提升。形成一批本科生创新团队,其中一支创新团队荣获2018年大学生“小平科技创新团队”。构建基于学生专业认知程度的四年不间断“递进式”大学生“双创”能力培养模式,强化第一、二课堂联动,在学科竞赛中获得“创青春”全国大学生创业大赛与“挑战杯”全国大学生课外科技创新竞赛银奖等国家级奖项22项。