具有行业特色的自动化专业课程体系建设与改革

作者: 陈奕梅 熊慧 田慧欣

摘 要:随着我国新工科建设的开展,高校的人才培养更加关注成果导向,强调学生能力的培养,特别是解决复杂工程问题的能力。为了适应教育的发展以及社会的需求,该文以天津工业大学自动化专业为例,结合学校的行业背景,提出“传承发展,多元协同”的专业建设思路,改革课程体系的建设,逐渐形成自动化与智能化相融合,新技术与传统产业相结合的专业特色。同时,建设多元融合、多层次、立体化的实践创新培养体系,拓展实践教学模式和教学内容,促进学生创新能力的培养。

关键词:新工科;人才培养模式;自动化专业;实践教学;课程体系

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)11-0032-04

Abstract: With the development of new engineering education in China, universities are paying more attention to the outcome-based education and emphasizing on the cultivation of students' abilities, especially the ability to solve complex engineering problems. To adapt to the development of education and the needs of society, this paper takes the Automation major of Tiangong University as an example, combined with the industry background of the school, and proposes the development strategy of inheritance and development, diversified collaboration. The curriculum system is reformed, gradually forming the characteristics of the integration of automation and intelligence, the combination of new technology and traditional industry. At the same time, a multi-dimensional and multi-level practical innovation training system has been established, expanding the practical teaching mode and content, and promoting the cultivation of students' innovative abilities.

Keywords: new engineering; talent training mode; automation major; practice teaching; curriculum system

全球技术和产业经济的快速变革,为各国的发展带来了新的契机。我国的工程教育认证以及新工科建设正是这种培养模式变革的体现。各高校围绕“以继承与创新、交叉与融合、协调与共享为主要途径,培养未来多元化、创新型卓越工程人才”的新工科内涵[1],积极探索着新形势下的人才培养模式[2]。随着技术的发展更迭,自动化专业越来越体现出学科交叉的特点,是新工科建设的主战场[3]。而我国大多院校的自动化专业的人才培养模式并不能较好地适应这种变革发展的要求,主要存在以下问题。

一是传统的人才培养模式与学科快速发展、交叉融合之间的矛盾。近十几年来,人工智能、通信技术、大数据等相关技术的快速发展,给自动化相关行业带来了更多的活力与机会。新工科的建设更加重视复合型、创新性、应用型人才的培养。传统意义上的人才培养模式,无法满足宽口径、厚基础的专业培养要求,学生不能适应新经济发展的需求[4-5]。

二是自动化专业覆盖的行业范围很广,缺乏行业背景会使学生对控制系统的认知和理解不足。对于具有行业背景或学科特色的院校,如何将这些特色、科研成果反哺到教学中,使学生对控制系统的理解具象化,加强学生能力、素质的培养,是近来不少高校相关专业的探索方向[6]。

三是自动化专业对实践能力要求较高,但是由于学生人数较多,设备更新慢等因素,导致了综合性实践以及企业实践的缺乏,前沿技术实践滞后等问题,严重制约了学生实践能力的培养[7]。

围绕上述现有人才培养模式中存在的问题,针对国家重大战略需求与新时代背景下对工科专业应用型人才提出的新要求,天津工业大学自动化专业提出了“传承发展,多元协同”的建设思路,通过对专业课程以及实践教学体系的改革,提高了人才培养质量。

一 课程体系的建设思路

(一) “传承发展,多元协同”的建设思路

天津工业大学的纺织科学与工程为其“双一流”建设学科。自动化专业的教师在纺织自动化领域有丰富的科研经历以及经验积累。根据学校的办学特色,自动化专业相关课程中以自动化系统为核心,依托专业教师在纺织自动化领域的积淀,进行了课程体系建设。建设的思路为“传承发展,多元协同”。传承——在人才培养过程中借助行业优势,突出专业特色;发展——自动化领域的新技术、新知识与传统行业的融合;多元协同——培养学生多元化实践创新能力建设多层次的实践教学体系。

(二) 以一流课程建设为突破口,聚焦“两前沿,四能力,一精神”的人才培养目标

构建以自控控制原理、传感器与检测技术、电机及拖动基础等市一流课程为核心的专业核心课程建设。在课程建设中关注成果导向,融入前沿交叉知识和纺织智能制造前沿技术,培养学生分析判断、解决问题、研究创新、工程实践的能力,打造学生的工匠精神。将前沿的科研成果以案例的方式应用于教学过程中,指导优秀学生参与科研活动。引入企业导师,解决教师科研背景,行业、企业背景与课程教学关联不强的问题。建立过程性的教学评价模式,重视学生分析创新能力培养。

二 具有专业特色的课程体系建设

(一) 以纺织自动化为背景的多层次课程体系建设

围绕解决纺织自动化复杂工程问题,以控制系统认知-分析-综合-前沿技术为主线进行核心课程体系改革。

低年级的学生对控制系统的认知比较模糊,因此在大一的自动化专业概论以及专业认知实习课程中,通过典型纺织系统控制案例的介绍以及纺织企业的参观认知,使学生了解控制系统的组成以及基本概念,对控制系统有了初步的认知,为后续专业课程的学习打下基础。

专业建立了纺织自动化案例库,案例库中共有6个典型的纺织自动化中的经典综合系统。每个综合系统分解为多个模块,例如系统建模、传感器选型、驱动模块设计和控制器设计等。各课程组对案例模块进行统一规划,作为各专业课程的教学案例。通过这些案例教学,学生能够进一步理解理论知识,学习对实际系统模块的分析方法,同时对纺织系统的了解逐渐深入。

专业在高年级开设了较多的综合实践课程。在纺织印染过程控制综合实践以及纺织自动化综合实践等综合实践课程中,将案例库进行综合,并依托天津市“纺织工艺与装备工程实践教育中心”及天津市“自动化虚拟仿真实验教学中心”,完成案例库中综合系统的设计。

经典的案例是传承,但更需要发展。在纺织智能制造前沿课程、机器人控制技术等课程中,通过先进制造、智能控制、模式识别等最新技术在纺织行业应用,使学生以此为窗口了解专业的发展方向。

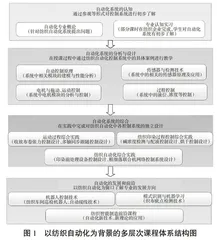

通过以上方式,以纺织自动化为背景,建立了具有行业特色的多层次课程体系。体系结构图如图1所示。

图1 以纺织自动化为背景的多层次课程体系结构图

(二) 以专业发展方向和区域产业需求为导向,调整课程设置

针对京津冀支柱和战略新兴产业对自动化类相关专业人才需求,以及专业“综合性、实践性、先进性、系统性”的突出特点,进行了课程设置的调整。调整后的课程强化了传统专业与人工智能、大数据、智能机器人等供给侧结构调整和战略性新兴产业的有机融合。主要表现如下。

设置了“智能机器人”的课程模块。围绕工业机器人的应用,根据专业特点,开设了模式识别与机器学习、机器人控制技术以及自主机器人控制与实践、智能机器人设计与控制虚拟仿真实践等8门交叉融合的理论与实践课程,将自动化与智能化紧密结合。

课程内容的合理设置。为了协调新建课程群课程内容与传统专业课之间的前后续关系,解决课程间的知识冗余或知识孤岛等问题,对所有专业课程大纲进行了统一规划。在自动控制原理、传感器与检测技术、运动控制等课程的案例、习题以及实践环节,将机器人的建模、信息检测、控制器选择及设计等融入,使传统课程与“智能机器人”模块课程内容交叉融合,前者为后者的理论基础,后者为前者的实际应用,形成完整的知识体系结构。

(三) 强化了先进纺织自动化的理念

新工科要面向未来全面加快改革创新,纺织自动化也随着新技术的出现带来了新变革。在纺织智能制造前沿课程中,凸显了先进纺织自动化的理念和技术。除此之外,专业的纺织案例库有纺织疵点检测与纺织巡检、接线机器人两个纺织智能控制技术的案例,虚拟仿真平台中的“纺织车间物料搬运机器人系统”,为同学们提供了新的视野。传统的行业与新技术有机结合,“智能化”促进了“自动化”的快速发展。整个课程体系呈现出了以行业特色为背景,并紧跟自动化领域的发展趋势的特点。

三 完善实践能力培养体系建设

本专业建设了“一个中心、三个结合和四个层面”的创新能力培养体系以及“虚实结合、线上线下整合”网络教学资源建设。实现分层次立体化实践体系建设。充分运用虚拟仿真平台形象展示系统级知识,易于学生理解和掌握最新的交叉领域系统知识架构。

(一) 实验实践环节的创新能力体系建设

工科的实验实践环节是培养学生创新能力的关键环节,在长期的改革建设中,本专业逐步建立了创新能力培养体系,如图2所示。该体系通过打造以创新能力培养为中心,虚实融合、线上线下整合、校内校外结合的实践教学模式,构建基础技能层、专业提升层、综合创新层、科学研究层的分层次立体化实践体系。充分利用学院的实践平台,在实际解决问题中感受自动化相关技术在国民经济中所发挥的作用,提升学生学习兴趣,满足企业对自动化专业人才综合实践与创新能力的需求。

(二) 构建“虚实结合、线上线下整合”网络教学资源建设模式

随着课程体系改革发展,实验室的设备不足以支撑更多的创新性、综合性的实验。虚拟仿真平台的建设有效地解决了上述问题[8-9]。本专业在天津市“自动化虚拟仿真实验教学中心”的基础上,不断地开发建设平台功能,从深度和广度上都拓展和补充了现有实验实践教学内容。

虚拟仿真实践教学平台从专业基础、专业课程实验、专业综合训练及前沿技术三个不同层次的教学环节入手,形成“演示认知型实验-分析验证型实验-创新设计型实验”的自动化专业虚拟仿真实验实践教学新模式,如图3所示。

1 纺织自动化虚拟仿真实验平台

虚拟仿真实验教学中心开发了“基于印染前处理生产过程”的自动化虚拟仿真教学平台。将纺织生产过程的生产工艺技术、设备运行技术和生产过程管理技术等进行集成,模拟实际生产流程,并实现对生产过程的检测、控制及优化。图4为印染前处理设备运动控制虚拟仿真系统,可以完成收放布卷张力控制综合实验、多轴同步跟随控制实验、纠偏控制实验等。构建了“虚实结合”的自动化工程实验实践教学模式。