新农科背景下科技论文阅读与写作课程改革研究

作者: 房传营 孙旭东 陈银华

摘 要:知农爱农新型人才培养是新农科的育人使命。科技沟通和创新能力的提升是培养创新型人才面临的重大挑战。文献阅读与科技论文写作课程普遍存在“重形式轻内涵”“重输出轻沟通”“重理论轻实践”等问题,对创新型人才培养支撑不足。该研究通过重构教学目标、内容和活动,并结合思政教育,课程旨在全面提升学生的学术沟通能力和创新能力。课程改革采用成果导向的教学理念,鼓励学生积极参与辩论和合作写作,以增强实践体验。最终,课程通过科研反哺教学,促进学生在科研项目中的参与,培养其科学精神和创新能力。研究结果表明,课程改革有效提升学生的科技论文写作能力和对农业科学的热爱,为新农科人才培养提供新的范式。

关键词:新农科;文献阅读;论文写作;科教融汇;创新型人才

中图分类号:G642 文献标志码:A 文章编号:2096-000X(2025)11-0061-05

Abstract: The cultivation of innovative talents who possess both knowledge and passion for agriculture constitutes a fundamental mission of the new agricultural disciplines. Enhancing scientific communication and innovation capabilities presents significant challenges in the development of such talents. The course "Reading and Writing of Scientific Papers" encounters prevalent issues, including an emphasis on form over substance, a focus on output rather than communication, and a predominance of theory over practice, which inadequately supports the training of innovative talents. This study aims to comprehensively enhance students' academic communication and innovation abilities by restructuring the course's objectives, content, and activities while integrating ideological and political education. The course reform adopts an outcome-based teaching approach, encouraging active student participation in debates and collaborative writing to enrich practical experiences. Ultimately, the course fosters student involvement in research projects through a research-to-teaching feedback mechanism, nurturing their scientific spirit and innovative capabilities. The findings indicate that the course reform effectively improves students' scientific paper writing skills and their enthusiasm for agricultural science, thereby providing a new paradigm for talent cultivation within the context of new agricultural disciplines.

Keywords: new agricultural disciplines; scientific reading; scientific writing; integration of science and education; innovative talent

习近平总书记在给全国涉农高校的书记校长和专家代表的回信中强调,以立德树人为根本,以强农兴农为己任……培养更多知农爱农新型人才。这一指导思想为新农科人才培养提供了根本遵循和使命[1]。《教育部办公厅等四部门关于加快新农科建设 推进高等农林教育创新发展的意见》(教高厅〔2022〕1号)指出,要实施农林拔尖人才培养计划,科教协同探索本硕博一体化培养,培养一批高层次、高水平、国际化的创新型农林人才。建设新农科是振兴高等农林教育的重大战略,是新时代培育面向新农业、新乡村、新农民、新生态的知农爱农新型人才的重要举措[2]。整合优化面向新农科的课程体系,以质量提升为核心,促进学生创新能力,开展课程思政建设,引导农学专业学生树立科技报国的决心,是基于全产业链培养多学科交叉融合的农林人才的关键。

科技论文读写能力的提升是本科创新型人才培养的重大挑战。《教育部关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见》(教高〔2019〕6号)指出,要积极发展“互联网+教育”、探索智能教育新形态,全面提高课程建设质量,推动科研反哺教学,强化科研育人功能,以高水平科学研究提高学生创新和实践能力[3]。科技论文阅读与写作是科学研究和学术沟通的重要组成部分,对于提升学生创新能力,培养“四个面向”的知农爱农人才,振兴高等农林教育至关重要[4-6]。

一 课程建设中的“痛点”问题及解决思路

(一) “痛点”问题

在本科阶段开设科技论文阅读与写作类课程过程中,由于多方面原因[7-9],往往存在“三重三轻一不足”的困境。

1 重形式轻内涵

科技论文写作的书籍往往针对期刊论文的格式,介绍每一部分的写作要点和注意事项。教师在讲授过程中也往往掉入“形式陷阱”,对论文结构和语言的底层逻辑讲授不足,导致学生生搬硬套讲授的技法,无法灵活、恰当地完成科技写作。此外,对于学术论文的讲解,往往容易掉入一项研究本身,而忽略研究问题产生的社会背景和社会意义,缺少对科学精神的培养。

2 重输出轻沟通

科技论文承载着学术沟通的本质使命。有效的沟通需要双方的高效参与。在教学过程中,学术沟通的本质功能容易被忽略,片面强调作为读者或者作者应该做什么,进一步削弱了学生对科技论文结构和语言底层逻辑的理解。“重输出轻沟通”的现象在课程作业中也会有所体现。写作类课程的考核往往通过文献汇报、论文写作的方式进行,学生各自完成任务,缺乏对相同或相关问题的讨论;而任课老师受限于精力,也很难实现一对一、反复指导学生修改完善作业。在作业完成过程中,缺乏师生沟通、打磨成果的过程。

3 重理论轻实践

本科生,尤其是低年级本科生,由于知识储备和科研经历的欠缺,在课堂上对教师教授的内容缺乏认同感和体验感,课堂参与度不高;课外难以将课堂上讲授的阅读和写作方法加以应用,只能纸上谈兵,课堂收获感不强。文献汇报、论文写作等课堂活动和考核的单向输出设计,学生在有限的实践中缺乏多角度认识科技论文的机会。

4 课程教学对创新型人才培养的支撑力度不足

在人才培养体系中,科技论文写作类课程往往相对独立,与专业课程和实践教学的关联不强。因此,在开展本课程教学时,学生存在专业知识储备不够的问题;完成本课程学习后,无法通过课程论文、毕业设计等重要环节将理论与实践结合。对于有志从事科学研究的同学,本课程中所强调的科学精神和素养无法进一步与科学研究活动相结合。

(二) 解决思路

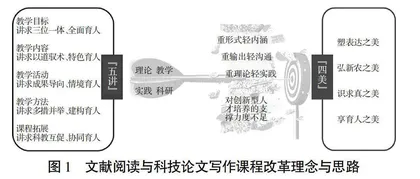

理论与实践是保障文献阅读与科技论文写作(本课程)教学质量的一体两翼,教学与科研是创新型人才培养的一体两翼。坚持知行合一、科教融汇的教学理念,创新课程教学体系和育人模式,通过教学目标、教学内容、教学活动、教学方法和课堂拓展等方面的“五讲”,破除文献阅读与科技论文写作教学中“三重三轻一不足”的障碍,实现“四美”教学成效,培养创新型新农科人才,为课程群建设和科教融汇育人理念提供新范式(图1)。

二 课程改革与创新

(一) 教学目标上,讲求三位一体、全面育人

育人活动及其效果评价有能力与知识两个显性维度和价值这一隐形维度。全面育人需要显隐同频、三位一体,在知识传授、能力培养中开展价值引领,在价值引领中进行知识传授和能力培养。案例文献和研究是本课程将价值塑造寓于知识传授和能力培养最恰当的切入点。在教学上,既通过案例文献向学生传授科技论文阅读与写作的知识,又培养学生高效阅读和写作的能力,同时深入挖掘研究背后的思政价值,实现三位一体、全面育人[10]。

笔者坚持为党育人、为国育才的价值导向,明确课程培养目标,广泛研究案例和文献,以新时代科学家精神和海南大学在60多年办学历程中所铸就的海大精神为核心,融合学术道德规范,构建农业科学研究相关课程思政元素库。思政案例涵盖袁隆平院士为代表的杂交水稻育种研究等标杆性案例,还引入了“儋州立业、宝岛生根”的热区农业研究、崖州湾科技城建设等空间或时间上距离学生更近的案例加以支撑。将课程教学与思政教育充分融合,教会学生用哲学辩证的思维方式分析问题、解决问题,培养学生尊重科学、追求真理的科学精神,帮助树立正确的世界观、人生观、价值观。

(二) 教学内容上,讲求以道驭术、特色育人

学术沟通是科技论文的根本属性,观点表达是科技论文的根本目标。围绕这两个根本,本课程以学术沟通为主线,将课程体系进行重构,将原有六个章节优化、重构为三个模块十二个单元。从学术沟通的思维与意识,到科技论文写作方法与常见问题,最终落实到科学观点的表达与沟通,从理论到应用,逐级递进,以道驭术,形成了系统而特色鲜明的认知结构体系,让学生对科技论文写作知其然更知其所以然,在未来独立面对复杂的科技论文写作时能够独立思考和判断。同时,将农业科学经典和前沿研究案例以及思政元素有机融入到教学内容中,润物无声,引导学生知农爱农、热爱创新。

(三) 教学活动上,讲求成果导向、情境育人

本课程在教学活动设计上遵循成果导向教育(Outcome-Based Education,OBE)理念[11]:我们希望全面提升学生的学术沟通能力,既包括文献阅读能力,也包括口头和书面的学术观点表达能力。辩论式教学法能够有效激发学生学习兴趣,培养学生的思辨和表达能力[12]。为了让学生在实践中提升上述能力,本课程设置了6个生活化、趣味性且具有专业底蕴的主题进行辩论,学生从每个主题下选择不同角色,查阅文献、形成观点并清晰表述,相同主题下的不同角色之间进行观点辩驳。辩论后,参与相同主题辩论的同学按照课堂讲授的理念与技法协作完成一篇符合学术规范的综述论文。教师按照科技期刊同行评议的模式逐一审阅并反馈修改意见,学生按照意见修改形成最终稿。我们模拟期刊论文,征集了封面图片,将学生完成的综述论文集结成册并印刷,作为对学生科技论文写作初体验的记录(图2)。

(四) 教学方法上,讲求多措并举、建构育人

坚持建构性教学理念[13],将学生的发展置于核心位置,注重培养学生的主动参与和知识建构能力。在课程教学前,采用“文献阅读-习题考察”的形式明确课堂教学的侧重点。课堂讲授结束后,从案例文献中选取与本次课程紧密相关的部分设计和布置课后作业,理解学生对本次内容的掌握情况,并对掌握欠佳的部分作补充讲解。在课程结束后,改变老师做教学内容总结的传统模式,由学生负责自主构建知识网络、教师做指导和点评。